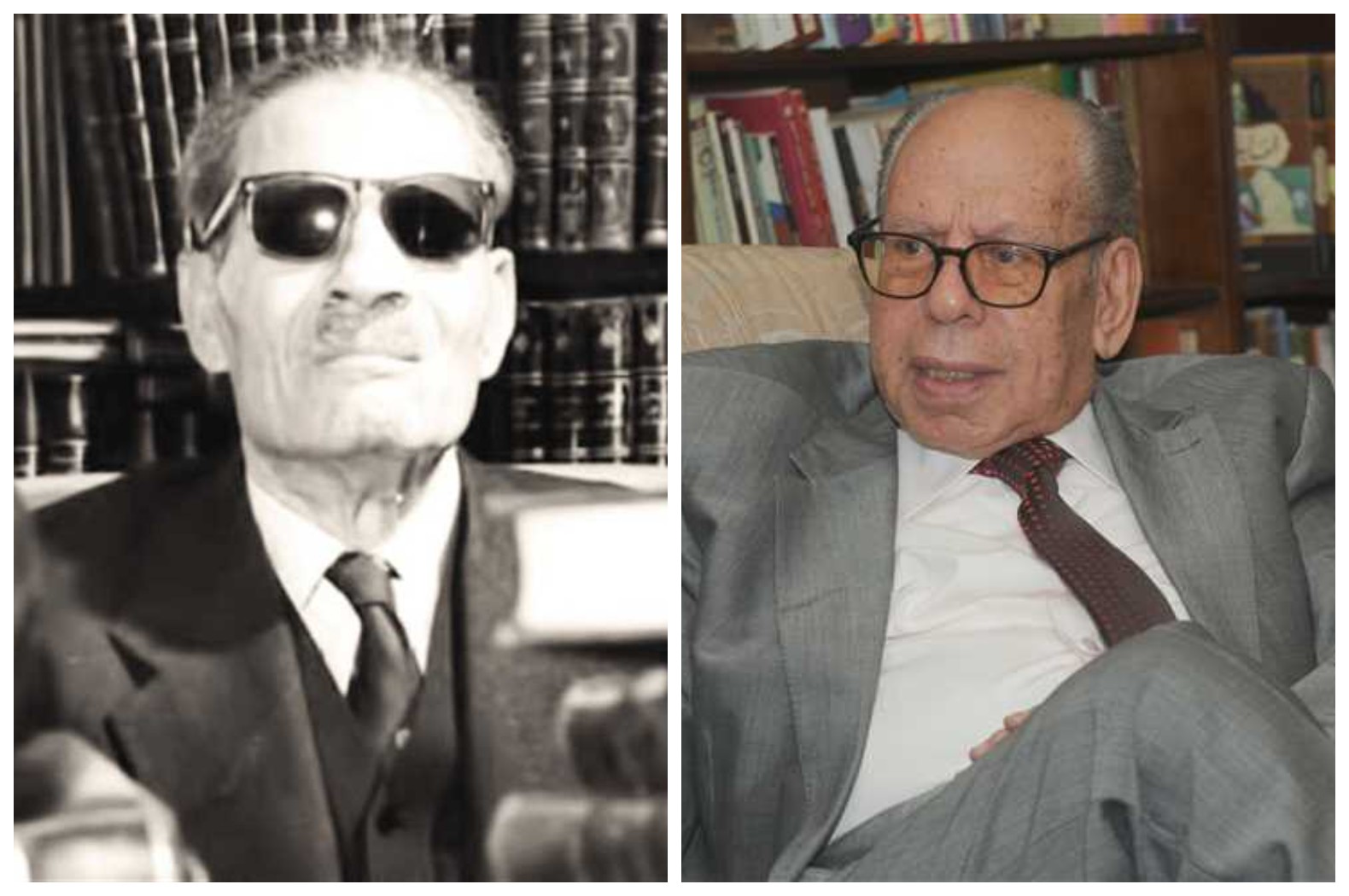

الذين أتيح لهم الاستماع إلى أحاديث صلاح فضل (1938-2022م) في مجالسه الخاصة أو عبر المنابر الإعلامية المختلفة تأخذهم طلاوة لسانه، وسحر بيانه، وتدفق أفكاره، وحضور ذاكرته.. وقد تستدعي هذه القدرة وذلك التمكن- لدى البعض- صورة السيد العميد وهو يترنم باللغة العربية في عذوبة وسلاسة تجذبك إلى فضاء ما يكتب أو يتحدث عنه.. ولا يوجد ما يمنع من تلك المقارنة أو ذلك الاستدعاء بين الشيخين الكبيرين، سيما وأن صورة العميد تخايل– بحضورها الطاغي- كثيرًا من مثقفي هذا الجيل وأساتذة الجامعة منهم بشكل خاص.

اقرأ أيضا.. على هامش الصّورة

قوس جانبي (1)

(ولك أن تتساءل عن السبب الذي يجعلنا مشدودين إلى هؤلاء الفُصحاء الذين يُجيدون نظم الكلام؟ لماذا تقطع الفصاحة وحدها نصف الطريق إلى الإقناع؟ كيف تمنح صاحبها هذه السلطة على النفوس قبل العقول؟ لأسباب حضارية وتاريخية ودينية نحن نفرح بلغتنا حين نسمعها نسمعها فصيحة معطاءة في الأحاديث اليومية..!)

كان صلاح فضل فصيحًا ذَرِب اللسان، بل لعلّه أحد قلائل عصرنا الذين يمتلكون هذه الكفاءة، وكذلك كان السيد العميد، وهنا يلتقي الرجلان، ولكنهما يختلفان بعد ذلك في أشياء كثيرة، ويمكننا تبين وجوه الاختلاف إذا نظرنا إلى طبيعة الدور الثقافيّ الذي قدَّمه طه حسين والذين معه من كُتّاب النصف الأول من القرن العشرين، وجيل صلاح فضل أو كُتّاب الربع الأخير من القرن العشرين وصولًا إلى العشرية الأولى من القرن الآنيّ.. وأنا أقف عند العشرية الأولى عامدًا؛ لأننا بعد ذلك- أي في العشريتين الثانية والثالثة التي نعيش مطالعها اليوم– سنجد اختلافًا بينًا في صورة الكُتّاب ومواقعهم، وعلاقتهم بالقرّاء، بل سنجد أنفسنا إزاء أشكال من الكتابة لم يقترب منها كثير من أساتذة هذا الجيل، كالبوست والكوميك والتويتة والفيديو.. إلخ.

لم تكن مصادفة أن يبزغ نجم جيل كامل من النقاد المصريين المشغولين إلى أقصى حد بنقل المناهج الغربية وتطعيم الثقافة العربية بها في الفترة نفسها التي توقّف فيها قلم طه حسين (ت1973م) أستاذ التنوير العربي المتزن، الذي عمل دائمًا على أن يظل النقد العربي والثقافة العربية جزءًا من “حاجات المجتمع”، وأن تحظى الجامعة بالاستقلال الذي يمكنها من أداء رسالتها، وأنّ تظلّ قاعاتها وبحوثها جزءًا مما يمور به المجتمع من أحداث وما يشغله من أفكار وإشكاليات.

كان جيل طه حسين جيلًا موسوعيّا، حتى وهو يوظِّف المناهج الغربية الاجتماعية والتاريخية والنفسية، ولم تكن الموسوعيّة زينة أو حِلْية عارية عن الدلالة، ولكنها أداتهم الراسخة في هضم الوافد وتمثُّله وإيجاد السياق الملائم له في ثقافتنا، كما كانت الموسوعيّة ضرورة اقتضتها طبيعة المرحلة التي فرضت على الكُتّاب دائمًا الحديث في موضوعات كثيرة، بعد أن أنزلوا أنفسهم من الناس منزل المُعلمين وقادة الرأي..! كانوا أصحاب وجهة نظر فيما يجري حولهم، ولهم مواقف حيّة تشدّ أقوالهم إلى أفعالهم، ويمكنك بسهولة أن تقرأ التراث المتنوع لـ”طه حسين” أو “العقاد” أو “هيكل” وغيرهم، فتضع يدك على مجموعة من المقاصد التي توجّه هذه الأقلام، وتضبط إيقاعها، وتحكم سير موضوعاتها على تنوعها، وهي مقاصد واسعة، منها ما يتصل بالفضاء العام، السياسي والاجتماعي، ومنها ما يتصل بما هو شخصيّ ذاتيّ، ومنها ما يتصل بالرغبة في تأكيد “الرُّوح العلمية” التي توجّه البحث الأكاديمي، ويجب أن تخرج إلى الفضاء العام لتوجه حركة المجتمع أيضًا.

جيل صلاح فضل..!

في الربع الأخير من القرن العشرين وحتى اليوم، كنا على موعد مع جيل آخر من المثقفين والنقاد، يمكنك أن تصفهم بجيل “التخصص الدقيق”، إنه الجيل الذي سحب النقد والثقافة من الفضاء الاجتماعي وأدخلها قاعات الدرس الجامعية، لقد أحدثوا قطيعه- أو شبه قطيعة- بين النقد و”حاجات المجتمع” وبين النقد والمثقف العام..

ويقتضي الإنصاف هنا ألا نتجاهل الواقع السياسي والاجتماعي الذي دفع هذا الجيل إلى هذا الاختيار، صحيح أنهم كانوا يرغبون في مسايرة التحديث المنهجي على نحو ما يعرفه العالم المتقدم، ومسايرة العالم المتقدم جزء من إرث جيل “طه حسين” كما تعلم.. ولكنّ الصحيح أيضًا أنهم كانوا يبحثون عن متنفس آمن للنشاط الثقافي بعد أن تراجع استقلال الجامعة تمامًا، وتراجعت الحرية الاجتماعية والسياسية بشكل عام، مما جعل مواهب كبيرة ومؤثرة تنأى بنفسها عن الانخراط في أي نشاط يجعلها موضع صدام أو مؤاخذة من السلطة.

وفي هذا السياق الخانق كنّا على موعد مع الموجة النقدية الأكثر راديكالية في تاريخنا النقدي؛ إذ انشغل النقاد بتقديم نقد شكليّ، يبحث عن جماليات النصوص بمعزل عن سياقاتها الاجتماعية والسياسية.. فقدم صلاح فضل النظرية البنيوية في كتابه المبكر “نظرية البنائية” 1978م، كما قدم في مرحلة لاحقة الأسلوبية والسيميولوجية، وكذلك فعل صديقه جابر عصفور(1944- 2021م) بعد أن فرغ من مرحلته التراثية.

قوس جانبي (2)

(لنتجاهل هنا أن كثيرًا من هذه المناهج قد نُقل إلى ثقافتنا بعد أن تراجع تأثيرها في ثقافتها، وبعضها كان الزمن قد تجاوزه في بلاد المنشأ كالبنيوية مثلًا..)

ولعلّك تتذكر أن “صلاح فضل” و”جابر عصفور” مع الأستاذين عز الدين إسماعيل وصلاح عبد الصبور قد فرغوا جميعًا لإصدار مجلة فصول في النقد الأدبي بداية الثمانينيات من القرن الماضي، أي بعد وفاة العميد بسنوات قليلة. كانت فصول خير علامة ثقافية على هذا التحول في وجهة النقد، فمع هذه المجلة سوف يطالع القارئ العربي نقدًا لم يسبق له أن قرأه من قبل، ومعها أيضًا سوف يكتشف أن النقد علم صعب، وليس بمقدوره متابعته، وعليه، فقد قرَّر القرّاء– فيما يقول شكري عيّاد- التخلي عن النقد لنخبة من المثقفين المنشغلين بالضبط المنهجي وتحرير المفاهيم والتجريب الذي يلاحق التيارات المنهجية المتتابعة في الثقافة الغربية..!

لقد انتقل الكاتب من العناية بالنصوص من أجل الناس على نحو ما كان يفعل جيل طه حسين، إلى العناية بالنصوص في ذاتها ولذاتها، أو من أجل البرهنة على نجاعة المنهاجية الغربية في مقاربتها والوصول إلى أماكن غائرة فيها لم يهتد إليها الجيل السابق.

هامش الحرية المفقود

كان العميد والذين معه يعيشون في سياق مغاير، أو لنقل كانوا يعيشون في سياق أكثر حرية، ومن ثم تقدمت مواقعهم الاجتماعية وتعددت أدوراهم التي تربطهم بشكل مباشر بقضايا المجتمع وهمومه، فكانوا- دون استثناء ملحوظ- أصحاب رسالة نهضوية إلى الناس، يحدثونهم بما يضمن لهذه الرسالة الوصول إليهم، ويعمدون إلى تغيير المجتمع عبر صيغة التصالح المُفترَض بين الماضي والحاضر، وبين التراث العربي والوافد الغربي، ليس هذا فحسب، وإنما نصَّبوا أنفسهم مدافعين عن الحرية والقانون والدستور، بحكم انخراط بعضهم في النشاط السياسي بشكل مباشر، سواء عن طريق الانتماء الحزبي أو الوجود تحت قبة مجلس النواب.

وفي هذا السياق الذي يطلّ فيه الكاتب النهضوي على القرّاء يُحدّثهم عبر هذه الصحيفة أو تلك عن مشاغلهم ويبدي الرأي في قضاياهم المختلفة.. في هذا السياق ترسَّخت صورة الكاتب في أذهان الناس باعتباره سلطة أو قيمة مثالية قادرة على الدفاع عن الحقوق العامة بقدر ما هي قيمة تثقيفية.. ومن خلال هذه العلاقة القوية تمكّن الكاتب من التأثير في القرّاء الذين أقبلوا على الصحف والمقالات يطالعون مختلف الآراء المطروحة.

ولكنّ هذا الهامش الحر (الضيئل) لم يستمر بعد التحولات السياسية الجذرية التي عرفها النصف الثاني من القرن العشرين.. فتراجعت الجامعة وانكفأت على نفسها، يحجبها عن المجتمع سور ضخم، ويتحكم القائمون عليها فيما يقال وما لا يجب أن يقال داخل قاعاتها، وبذلك فقدت تأثيرها ودورها الذي عرفته منذ بداياتها 1908م وحتى منتصف القرن العشرين، فكان بدهيًّا أن ينشغل الأكاديميون بالبحوث الآمنة، وأن يتحدثوا في المساحات التي تضمن لهم السلامة..!

وتحت شعارات التحديث والصيغ العالمية في الدرس انشغل الأكاديميون بنقاشات مجهرية وتفصيلية حول قضايا الأدب ولغته، يتوقفون إزاء الشكل لا المحتوى؛ فلا توجد رسالة مباشرة للأدب، ولا يجب أن ينشغل النقد– وفق هذا النظر -بهذه الرسالة.. وهكذا بدا النص كونًا لغويًّا مغلقًا على نفسه، لا علاقة له بالسياق الاجتماعي ولا علاقة له بصاحبه الذي أُقصي تمامًا من المشهد وأعلنت وفاته..!

ولا يجب أن تفهم من هذا أن هذه الحركة تخلو من الفائدة، أو أننا لسنا في حاجة إلى مناهج البحث المتجددة؛ فهذا آخر ما أرمي إليه بالتأكيد.. لقد كان لهذا الجيل فضل الإلحاح على المنهجية والضبط العلمي للمقاربات النقدية، وهذه مكاسب لا يمكن للنقد العربي اليوم أن يتخلى عنها، فقد باتت محكّ اختبار للنقد والناقد معًا.. لقد كانوا- في النهاية- أصحاب دعوة جديدة، لم يدخروا جهدا في الدعاية لها ونشرها بين طلابهم وتلاميذهم، وكثيرًا ما يتبنى الدعاة في البدايات صيغًا متطرفة حتى تتمكن الدعوة من نفوس الطلاب والدارسين.

من الكاتب إلى الناقد

كان بدهيا والحال كذلك، أن تتآكل صورة الكاتب (الموسوعيّ) التي ورثناها من الجيل السابق، وأن تُختزل في وجه واحد من أوجه النشاط الثقافي فحسب؛ فلم نعد نتحدث عن (الكاتب) الذي يتناول القضايا الاجتماعية والسياسية بجوار الثقافة والأدب، واقتصر حديثنا عن (الناقد) الذي يُقدِّم مقاربة جمالية للنصوص والأنواع الأدبية، ولا يشغل نفسه بما هو فوق ذلك أو غير ذلك، حتى لو كانت النصوص ذاتها منشغلة به.

وكان بدهيا أيضًا أن تبهت صورة الكاتب الذهنية في الفضاء الاجتماعي، فلم يعد (قُدوة) ومثالًا حيًّا على منظومة المقاصد السامية التي ناضل من أجلها “طه حسين” وكثير من أبناء جيله.. لقد تنازل الكاتب ببساطة عن دوره الاجتماعي واكتفى بدور الناقد الجماليّ، يخاطب فئة محدودة من المختصين الذين يتابعون بانبهار مهاراته وهو يصوغ جمله المجردة، ويضع رسوماته وجداوله التي تؤكد موضوعيته ووعيه العميق بمنهجه..!

والحقيقة، أن ذلك لم يؤد إلى تراجع النقد وحده في الفضاء الثقافي والاجتماعي فحسب، وإنما تراجع معه الدور الوظيفي والتاريخي للنقد بوصفه ممارسة شارحة، أو معرفة تأخذ بيد القارئ إلى عالم النص.

ثم جاء جيل آخر بعد جيل صلاح فضل، كانوا أقلّ ثقافة، وبالتأكيد أقل اهتمامًا بسياقات النصوص، ومن ثم بدت المناهج الشكلية على أيديهم أكثر تسطيحًا، وكأنها شكل الشكل، وفتات الفتات… وهذه التركة الثقيلة هي ما يجب التفكير فيه بشكل جدّي..!