تناولت السينما العربية عامة، والمصرية بشكل خاص، ظاهرة الإرهاب في عدد كبير من الأفلام، أبرزها «الإرهابي» و«الإرهاب والكباب» و«طيور الظلام» و«عمارة يعقوبيان» و«الخلية»، وغيرها، من منطلق أن الثقافة والفنون، بمختلف أشكالها، إنما هي طرف أصيل في الحرب على الإرهاب، و السينما بما لها من جماهيرية واسعة أشد تأثيرًا من المعالجة الأمنية، ذات التأثير المحدود.

sss

التناول السينمائي العربي للظاهرة الإرهابية كان أقرب إلى «سينما البروباجندا»، غلب عليه الطابع التجاري

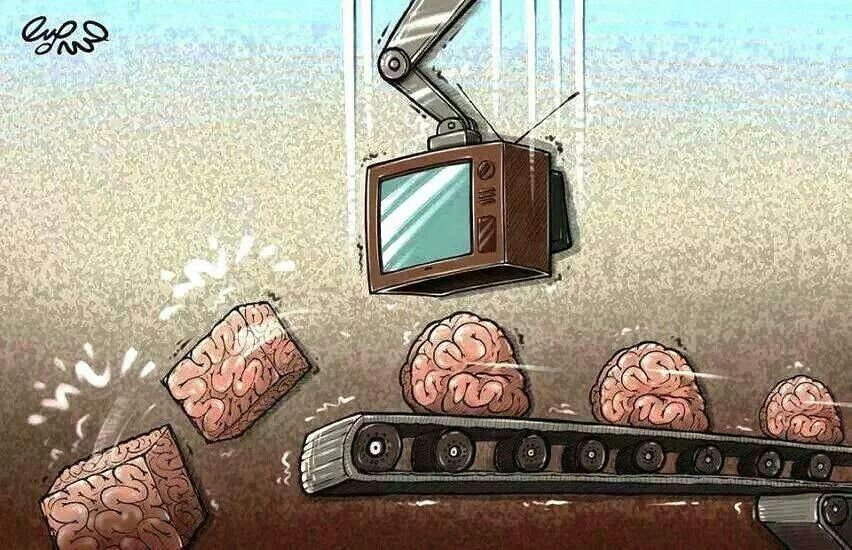

غير أن هذا التناول السينمائي العربي للظاهرة الإرهابية الذي كان أقرب إلى «سينما البروباجندا»، غلب عليه الطابع التجاري، فلم تتعمق هذه الأفلام في بحث الظاهرة لبيان أسبابها وطرائق علاجها للقضاء عليها وتجفيفها من منابعها، بل إنها استغلت الإرهاب أحيانا لصناعة أفلام سيطر عليها طابع الحركة «الأكشن»، أو حتى الكوميديا، من أجل هدف واحد هو جذب الجمهور إلى شباك التذاكر، ما جعل بعض الأعمال السينمائية تخدم الجماعات المتطرفة والإرهابية بشكل أو بآخر!

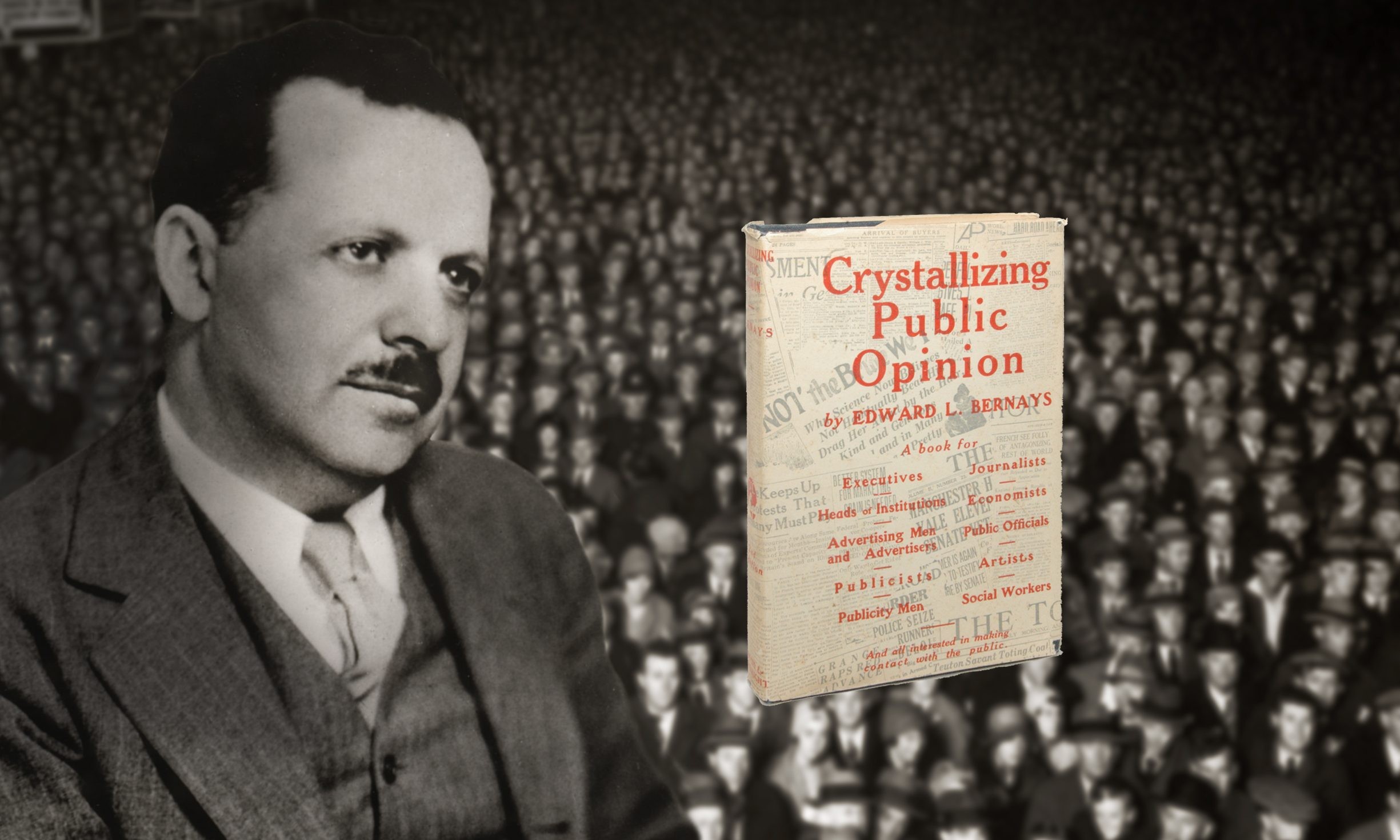

يُعد «إدوارد بيرنيز» هو الأب الروحي لـ«البروباجندا»، فهو الرجل الذي استغل عقول الناس اللاوعية وحولها إلى صناعة مزدهرة تدر ملايين الدولارات من الأرباح في جيوب شركات الرأسمالية، ليس في الولايات المتحدة فقط، بل في العالم كله.

وفي كتابه “البروباجندا” المنشور عام 1928، ذكر إدوارد بيرنيز أن السياسة تجارة الولايات المتحدة الأولى، فقد تعلم القائمون على الأعمال التجارية وأصحاب الشركات الكبرى كل شيء قامت السياسة بتعليمه وتدريسه في الولايات المتحدة، إلا أن السياسة فشلت في تعلم أساليب التجارة والرأسمالية، من حيث سيطرتها على الجماهير وبيعها المنتجات والأفكار التي تريد نشرها بالتحديد.

«الدعاية السياسية» للإرهاب

شكّل «الإرهاب» مادة درامية دسمة في المعالجة السينمائية متعددة الأهداف، فكرة وموضوعًا وغاية، تحت بند «مقارعة التطرف» بالفن، حتى باتت صناعة السينما مجنّدة أحيانًا من قبل جهات سياسية سيادية لخدمة هذا الهدف. غير أن هذه الصناعة لم تستوف شروط فهم أبعاد الإرهاب وخلفياته بكل تفاصيلها، فابتعدت عن وظيفتها الأساسية في الإبداع الإنساني والتجديد والتنوير الثقافي، لتقترب أكثر الى محاكاة النموذج، حتى كادت تكون أداة من أدوات «الدعاية السياسية» للإرهاب، أو مدخلًا لتكريس مشروعية منقوصة.

تقول الناقدة خيرية البشلاوي إن «حالات العنف مصدر أساسي من مصادر جذب المشاهدين، والسينما الآن سينما ترفيهية، وليست توعوية ولا ثقافية، فلا نستطيع القول إن السينما، من جانبها التجاري، تستطيع علاج مشكلة الإرهاب. لقد انجذبت السينما إلى عنف الظاهرة، لأن السينما تقدم سلعة، والفيلم سلعة ترفيهية، وليست أداة للتوعية، وجميع الأعمال التي قدمت تعتبر ترفيهية، و«الإرهاب والكباب» و«الإرهابي» لم تلمس جذور القضية، ولم تشكل تيارًا يدافع عن القضية، ويحد من خطورة قضية الإرهاب، وهي قضية كبرى، ولكن للأسف الشديد لم تطرحها السينما بشكلها الصحيح ولم تقم ولو حتى ببعض من العلاج».

ومن أوائل الأفلام المصرية التي ناقشت الظاهرة فيلم «الإرهاب»، من إنتاج العام 1989، وقدمت فيه بطلة الفيلم نادية الجندي دور الصحفية «عصمت» التي تتعاطف مع «عمر» وأدى دوره فاروق الفيشاوي، المتهم بعمليات إرهاب ضد أحد الوزراء وسفراء عدد من الدول، ولكنها تشعر ببراءته وتساعده، حتى إنها تتوجه لمؤتمر دولي، حاملة هدية بها قنبلة أراد بها عمر تفجير طائرة على متنها وزراء لكنها تكتشف ذلك عن طريق الصدفة!

وعلى مستوى السينما العربية، هناك الفيلم المغربي «ابني كان جهاديًا» الذي عُرض عام 2018، وتناول قضية انخراط الشباب الهولندي من أصول مسلمة في التنظيمات المتطرفة، والجماعات الإرهابية، وتدور أحداثه في العام 2013، وتناول الفيلم صراعاً يدور داخل عائلة من أصول مغربية؛ حيث يحاول الأب منع ابنه من الانجرار إلى التطرف، والذهاب إلى سوريا، للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، لكن الابن يصر على قراره، وهنا يطرح الفيلم المأزق الذي يعانيه الأب وتردده في إبلاغ السلطات لكي يمنع ابنه من سلوك هذا الطريق غير السوي.

والفيلم التونسي “ولدي”، يتناول قضية تجنيد الجماعات المتشددة للشبان وإرسالهم إلى مناطق الصراعات، من خلال قصة أب يفاجَأ برحيل ابنه عن البيت وسفره إلى سوريا، فيقرّر ترك كل شيء والذهاب للبحث عنه واستعادته مرة أخرى.

الفيلم إنتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك، من بطولة محمد ظريف ومنى ماجري وإيمان الشريف وزكريا بن عياد.

الفيلم ليس فيلمًا عن فكرة الإرهاب التي حاول المخرج محمد بن عطية تغييبها قدر المستطاع عن الواجهة، بقدر ما هو فيلم عن الشباب التونسي في مواجهة آلة المجتمع المخيفة التي تسمى عائلة، وفي مواجهة المعاملة الأبوية المغيبة لشخصيته ولحقه في أن يكون كيانًا مستقلاً ولو في تنظيم إرهابي.

من جانبه، يقول الناقد السينمائي وليد سيف، إنه بمجرد الاطلاع على «الفيلموغرافيا العربية»، أو ما يصطلح عليه بـ «سينما الإرهاب»، يتبيّن أن الاختلافات التي تعرفها، لا تعكس فقط تنوع الرؤى السينمائية للمبدعين العرب، بل تعكس تعدد الرهانات والخلفيات التي تحكمت في إنتاج هذه الأعمال الفنية، والتي تقف وراءها شركات تخضع لسياسات معينة، قد تخدم قضية محاربة الإرهاب، التي أصبحت ضرورة ملحة اليوم، ما يؤكد على ضرورة صناعة أفلام تواجه التطرف، شريطة أن تكون غير مباشرة، ولكنها لن تخدم السينما فنيا إذا ما سقطت في فخ الدعاية الرسمية المباشرة، لأن المباشرة ضد الفن، وفكرة التلقين هذه عن طريق الفن عادة ما يكون أثرها عكسيا، فنحن بحاجة إلى موجة من هذه الأفلام بأساليب متنوعة، وبتناول عميق للقضية وأسبابها وجذورها الحقيقية.

مقاربة الظاهرة الإرهابية

صورّت بعض هذه الأفلام الإرهابي على أنه شخص «مهزوز نفسيًا»، يمر بظروف صعبة، منها ظروف اجتماعية، ومن ذلك على سبيل المثال، فيلم «طيور الظلام»، الذي قدم صورة مضحكة، وذلك ربما أدى إلى نتائج عكسية. وهناك أيضًا شخصية طه الشاذلي في فيلم «عمارة يعقوبيان»، فقد كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، لكن مهنة والده «البواب» حالت دون تحقيق أحلامه، فتحول إلى إرهابي يحمل السلاح في محاولة للانتقام من المجتمع.

وكذلك أيضا فيلم «أنا مش معاهم»، والذي يصور قصة شاب يدرس في كلية الطب، ويعيش مع أصدقائه، وحياته كلها موزعة بين تعاطي المخدرات وإهمال الدراسة، ومن ثم يتعرف على فتاة محجبة، ويقع في حبها ثم يتحول إلى التدين، ويتعرف على زملائه في الجامعة الذين ينتمون للجماعات المتطرفة، ويسلك طريقهم للتقرب من حبيبته المتدينة.

السينما تعاملت مع الجماعات الإرهابية بشكل جزئي، فمرة جعلت الإرهابي يبحث عن المال، ومرة أظهرته مشوهًا نفسيًا

هذه الأمثلة تؤكد أن السينما تعاملت مع الجماعات الإرهابية بشكل جزئي، فمرة جعلت الإرهابي يبحث عن المال، ومرة أظهرته مشوهًا نفسيًا، وكانت تقدم حكمها منذ البداية، حيث وضعت نفسها على منصة القضاء، ولم تضع أسئلة منطقية تجيب عنها، وتشرح لنا أن الإرهابي هو شخص ينتمي لهذا المجتمع، يمارس أفعالًا خارج القانون استنادًا لفكر خاطئ.

في المقابل، يدافع الكاتب خيري منصور عن صناع السينما، معتبرا أن «الفن السابع» قام بدور ثقافي واجتماعي بالغ الأهمية في مكافحة الظاهرة الإرهابية. يقول منصور: «في ذروة ما يدور الآن من سجالات وتجاذبات إقليمية حول ظاهرة الإرهاب، علينا أن نعترف بالدور المبكر الذي لعبته السينما العربية في هذا المجال، لأنها قدمت أفلاماً تخطت توثيق ما يحدث إلى التحذير من تكراره، ولم تسلم تلك الأفلام ومنتجوها ومخرجوها وممثلوها من التهديد والوعيد، ومنهم من أدرجت أسماؤهم في قوائم الإرهابيين، خصوصاً وأن للسينما نفوذاً واسعاً على الرأي العام يتجاوز نفوذ الكتاب أو المقال. وبالفعل حاولت أطراف إرهابية تفخيخ مقاعد في بعض دور العرض وفي أكثر من عاصمة عربية».

اقرأ أيضًا: شخصية «الإرهابي» على طاولة الطب النفسي

ويرى بعض النقاد أن الإرهاب استطاع خلال الأعوام الأخيرة تطوير أساليبه وأدواته، وهو ما يفرض على صناع السينما، وعلى سائر وسائل التعبير المقروءة والمرئية، ضرورة السعي إلى تطوير مقاربة الظاهرة الإرهابية. وهذا يستدعي تدخل الجهات الرسمية في الإنتاج السينمائي، ولا ينبغي أن يكون منوطًا بشركات إنتاج خاصة فقط، لأنها إضافة إلى الأهداف التجارية التي تتوخى الربح، لها حسابات تفرض عليها قدرًا من الاحتراز والحذر.

السؤال؛ بعد هذا التاريخ الطويل الذي تندر فيه الجدية، هل يمكن أن نرى أفلامًا جديدة تتناول الإرهاب والتطرف بجدية ومحاولة للفهم في وسط تلك المرحلة التاريخية المعقدة والصعبة؟