تشكل القيم مجموعة من الأحكام المكتسبة من الظروف الاجتماعية التي يتشربها الفرد ويحكم بها ، وتحدد مجالات تفكيره، وتحدد سلوكه وتؤثر في تعلمه كما أن القيم الاجتماعية تعني الصفات التي يفضلها أو يرغب فيها الناس في ثقافة معينة، وتتخذ صفة العمومية بالنسبة لجميع الأفراد لما تصبح من موجهات السلوك أو تعتبر أهدافا له.

وتتسم القيم الاجتماعية كغيرها من التعريفات الاجتماعية المختلفة بصفة التغيير وعدم الثبات من فترة إلى أخرى، فما يشكل نوعاً من القيم الواجب مراعاتها في وقت معين، قد تصبح غير ذلك مع تغير الزمن، وبالتالي فإن قيم المجتمع تمتاز بالمرونة والقدرة على التماثل مع صفات المجتمع والأس، كما أن الأفراد هم الذين يقومون بتغيرها، وبالتالي تغير معناها ومحدداتها من وقت لآخر.

لكن هل يصلح مفهوم القيم الأسرية بحسب كونه ليس له معيارًا ثابتًا، أن تكون أحد أدوات التجريم؟

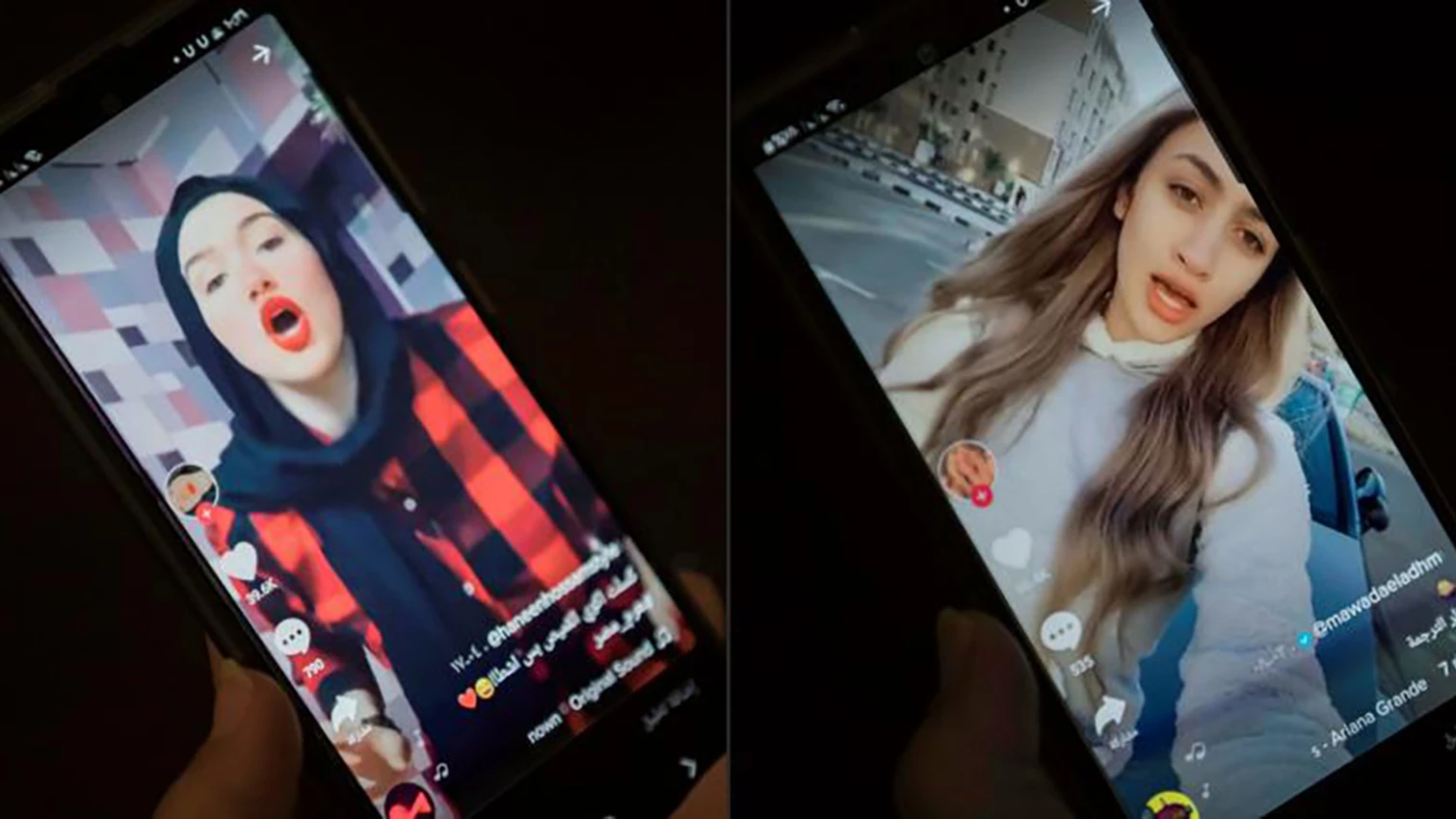

هذا ما فعله المٌشرع المصري، إذ أنه بتاريخ 14 أغسطس 2018 نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليتم العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2018، وقد جاء في المادة 25 منه أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة “.

وهذا الاستحداث التشريعي لم يخرج كعادة التشريعات المصرية عن التوسع غير المبرر والاستخدام للغة غير محددة المعايير أو الجوانب، وهو الأصل الواجب توافره في اللغة التشريعية، إذ أنه من المعروف أن أية نصوص قانونية بما في ذلك النصوص الجنائية تصب في قالب لغوي يحمل المعنى المراد وضعه في شكل قانون، أو أن أية صياغة قانونية فهي لا تخرج في أساسها البنائي عن كونها استخدام للغة في بناء القاعدة القانونية، ولكن هل من الممكن استخدام أية طريقة أو أي شكل لغوي وقت صياغة التشريع، أم أن للتشريعات وضعية ملائمة لخصوصيتها، فيجب استخدام أنماط معينة من اللغة، وطريقة محددة في التعبير عن القوالب القانونية. لابد منها حين استخدام اللغة للتعبير عن التشريع، بحسب أنها تشكل المخرج النهائي الذي تخاطب به السلطة التشريعية المواطنين، أن يتم ذلك في أطر محددة، حتى تصبح المعاني القانونية المراد إيصالها للأفراد قاطعة الدلالة، سهلة الفهم، لا تحتمل التأويل لأكثر من معنى. وهذا ما لا يتفق والمادة محل التعليق رقم 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ، وتُعد من هذا القبيل نموذجاً على استخدام ألفاظ يسهل تأويلها لأكثر من معنى، أو تحميلها لأكثر مما يجب أن تحتمل أو تحمل به، أولتغيير المقاصد التشريعية، والمفترض أن تكون محددة وواضحة في قصد المشرع، فكيف يمكننا ضبط اصطلاح “القيم الأسرية”، وهو أصلًا مصطلح اجتماعي متغير ومختلف من وقت لآخر ومن زمن لغيره.

وفي الأصل العام تقوم كل الفلسفات القانونية العقابية على أساس افتراض البراءة، وأن التجريم وحظر الأفعال هو الاستثناء، كما استقرت جميع التشريعات العقابية على أصل مهم يتضافر مع تلك الأصول التشريعية، وهو مبدأ عدم جواز معاقبة غير المتهم، وهو المبدأ الذي استقرت عليه معظم التشريعات الجنائية، وأقرته كذلك مجموعة من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقد سبقت الشريعة الإسلامية الأنظمة الوضعية بعدة قرون في تأكيدها على مبدأ شخصية العقوبة، فقد جاء النص عليها في القرآن الكريم، والذي يمثل أصل التشريع الإسلامي في قول المولى سبحانه: «ولا تزر وازرة وزر أخرى»، وهو ما أُطلق عليه اصطلاحا مبدأ «شخصية العقوبة» وهو ما عبرت عنه العديد من الأحكام بقولها: الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين بها كمسئول عنها، وهى بعد عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها، مؤدى ذلك. شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية، تلازمهما.

ويشكل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أحد مبادئ القانون الجزائي الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومفاد هذا المبدأ، إن أي فـعـل لا يمكن اعتباره جريمة تترتب عليه عقوبة إلا إذا نص القانون على اعتباره جريمة معاقباً عليها، وبخلاف ذلك فان كل فـعـل لـم تحدد أركانه بوضوح في نص وتوضع لـه عقوبة مقررة، لا يمكن أن يعاقب فاعله. لأن الأصل فـي الأشياء الإباحة، وكل فعل لـم يجرم صراحة بنص، لا يجوز المعاقبة عليه ولو خرج على القواعد الأخلاقية وقيم المجتمع. وهذه هـي دولة القانون، وتقوم فلسفة مبدأ قانونية الجريمة والعقاب تتمحور حول فكرة أساسية مفادها الموازنة بين المصلحة العامة والحريات العامة وتهدف في آن واحد إلى حماية المصلحة العامة وحماية الحريات الفردية. تتوجه سياسة التجريم بشكل رئيس إلى حماية المصالح الاجتماعية والتي تقتضي حماية المجتمع والإنسان من الاعتداء عليه، وتتضمن سياسة التجريم أيضا بيان القيم والمصالح الجديرة بالحماية العقابية، ومنع إلحاق الضرر بها بإهدارها وتدميرها كليًا أو جزئيًا أو التهديد بانتهاكها، لأن الأضرار الجنائية ماهي إلا نشاط مُخل بالحياة الاجتماعية، وكل مجتمع يحتفظ بقواعده وأفكاره وقيمه التي تضبط النظام الاجتماعي. فالقواعد الاجتماعية تنظم سلوك الأفراد والجماعات التي تمثلهم، وبعض هذه القواعد تهتم بها سياسة التجريم فتنقلها إلى قانون العقوبات، وفي هذا الإطار تباشر الدولة وظيفتها الجزائية لحماية المصالح الاجتماعية التي تسود المجتمع فتختار الجزاء الأكثر صلاحية والأقرب إلى التعبير عن المصلحة المجتمعية.

ومن الصعب يقينًا في ضوء هذه التعبيرات غير المنضبطة أو المحكومة بقواعد تصلح كنموذج تجريم أن ينضبط معها الركن المادي لاعتبار وجود جريمة، ومن ثم يصعب تحديد معيار قاطع لوقوع فعل مجرم من عدمه، وبالتالي فإن ذلك الأمر قد يؤدي إلى استخدام السلطة للمعاقبة على النوايا التي لم تخرج إلى حيز الفعل المادي الملموس، وهو الشرط الرئيسي للمعاقبة على الأفعال المجرمة، ويتصل الركن المادي أيضاً بالحريات العامة ، ذلك أن اشتراط ارتكاب الفعل المادي من شأنه أن يحصر سلطة الدولة في العقاب في مجال معقول ، وأن يصون الأفراد عن مؤاخذتهم عما انطوت عليه ضمائرهم وما جال بخواطرهم، كما يتصل الركن المادي للجريمة بأسس الإثبات الجنائي، فإنه إذا كان لا جريمة بغير ركن مادي؛ فإنه أيضاً لا عقوبة بغير حكم قضائي. والحكم القضائي الصادر بالإدانة يجب أن ينهض على أدلة تثبت وقوع الفعل المجرم ونسبته إلى مرتكبه، وهو ما لا يتأتى بغير وجود مادي لهذا الفعل، على نحو يسهل على سلطات التحقيق والمحاكمة التحقق منه وإقامة الدليل عليه.

ونستطيع أن نوجز القول بأن هذا النص بما ورد فيه من ألفاظ عامة “كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة”. يستحيل ضبطها، ويسهل تأويلها والتحميل عليها بأكثر من معنى. وبالتالي فهي تبعد كل البعد عن أي معايير فقهية أو دستورية منظمة لحدود التجريم، وبالتالي القدرة على إخراج الفعل من دائرة المباح إلى دوائر الحظر والتجريم، وهي ما يقتضي أن يُفرض عليها عقوبات.