لثورة 23 يوليو 1952 إنجازات هامة لا يمكن لمنصفٍ أن ينكرها، خاصة أن بعض آثارها التي لم تمتد إليها يد العبث لا تزال حاضرةً ماثلة يلمسها المصريون في حياتهم اليومية حتى الآن، إلا أن غياب الديمقراطية وسيطرة مجموعة مغلقة على كل ملفات الدولة وغلبة الصوت الواحد والرأي الواحد، قاد البلد إلى هزيمة كبرى، بحسب ما اعترف زعيم الثورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد نكسة 1967.

أسقطت ثورة يوليو حكم أسرة محمد علي الذي امتد نحو قرن ونصف، وأعلنت قيام الجمهورية، وفق قواعد ومبادئ تنحاز إلى الأغلبية المعدومة المهمشة من الشعب المصري الذي ذاق مرارة الفقر والجهل والمرض وعانى ذل الاستعمار، كافحت الثورة حتى تحقق حلم الجلاء، ووضعت ملف العدالة الاجتماعية والمساواة على رأس أولوياتها، حتى تمكنت خلال سنوات قليلة من تغيير التركيبة الطبيقة لمجتمع “النصف في المائة”.

وفي سبيل تحقيق أهدافها، سعت “يوليو” إلى القضاء على الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال، وأصدرت قانون الإصلاح الزراعي بعد أقل من شهرين على اندلاعها، حددت فيه حجم ملكية الأراضي الزراعية بما لا يزيد على مائتي فدان، لتمنح الفلاحين الأُجراء الحق في حياة كريمة، بعدما ظلوا لقرون أشبه بالعبيد في إقطاعيات باشوات “العهد البائد”.

“وما هي إلا شهور حتى انطلقت الثورة تحقق من الانتصارات الوطنية ما بلغ ذروته في تأميم قناة السويس والتصدي للعدوان الثلاثي وانتهاج سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، والسعي إلى الوحدة العربية وتبني سياسات وطنية واقتصادية مستقلة”، وفق شهادة المفكر والمؤرخ الراحل المستشار طارق البشري في كتابه “دراسات في الديمقراطية”.

القاضي البشري، والذي لا يمكن تصنيفه أبدًا على أنه من أشياع يوليو ولا من المحسوبين على التيار الناصري، اعتبر أن الإطاحة بالشريحة الاجتماعية والسياسية التي كانت تهيمن على مقادير البلاد قبل 1952، من أهم منجزات الثورة، “كانت تلك الشريحة من أخطر معوقات التطور الديمقراطي في مصر، بل بالعملية السياسية ذاتها”.

نجحت سياسات وتوجهات الجمهورية الأولى في صناعة حالة من الرضا الشعبي والقبول العام. بحسابات الورقة والقلم اقتربت يوليو من تحقيق مبادئها الستة تلك التي وعدت الشعب بتحقيقها، لكنها أجهضت المبدأ الأهم والمقصد الأعلى “إقامة حياة ديمقراطية سليمة”

نجحت سياسات وتوجهات الجمهورية الأولى في صناعة حالة من الرضا الشعبي والقبول العام. بحسابات الورقة والقلم اقتربت يوليو من تحقيق مبادئها الستة تلك التي وعدت الشعب بتحقيقها، لكنها أجهضت المبدأ الأهم والمقصد الأعلى “إقامة حياة ديمقراطية سليمة”، وهو الركيزة التي بدونها يذهب كل ما دونه أدراج الرياح.

ألغت الثورة الأحزاب السياسية وصادرت التحرك الشعبي، وكما نجحت في تأميم ثروات الطبقة الرأسمالية الفاسدة، أممت أيضًا الحياة السياسية، “لم تنشئ تنظيما سياسيا وشعبيا له مقومات الوجود الذاتي المستمر، وأبقت جهاز الدولة وحده بعد تطهيره كجهاز سياسي وإدراي وحيد، تنجز به كافة مهامها السياسية والاجتماعية وغيرها”، يضيف البشري في كتابه، متابعًا: “قامت ثورة 23 يوليو من داخل جهاز الحكم، واستمر جهاز الحكومة هو مؤسستها الوحيدة، وهو المؤسسة الوحيدة على نطاق المجتمع كله، به وحده خاضت كل معاركها، ما أنجزته وما تعثرت به”.

في بداية الأمر كانت هناك مقاومة من تنظيمات الحركة الوطنية والأحزاب القديمة لتوجهات الثورة السياسية، واعتبر البعض أن ضرب الديمقراطية السياسية مسلكا غير وطني، وأن إلغاء دستور 1923 المنجز الأهم للبلاد منذ نهاية القرن التاسع عشر وتجميد الحياة السياسية يعيد مصر مجددًا إلى عصور الظلام.

بعد شهور من اندلاعها تصاعدت الضغوط على مجلس قيادة الثورة من خارج الجيش ومن داخل وحداته وأسلحته، للمطالبة بإقامة نظام دستورى وعودة البرلمان والحياة الحزبية وإلغاء الأحكام العرفية، خضع المجلس لهذه المطالب، وأعلن فى 5 مارس 1954 اعتزامه إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور وإلغاء الرقابة على الصحافة والنشر.

في 25 مارس من العام نفسه، قرر مجلس قيادة الثورة حلّ نفسه والسماح بقيام الأحزاب وانتخاب جمعية تأسيسية بحلول 24 يوليو، “بدا بهذا أن الوجه الديمقراطى للثورة قد غلب وجهها الآخر وأن الأسلوب الديمقراطى والأهداف الوطنية والشعبية انتصرت على الأسلوب الآخر”.

“فاجأت هذه القرارات الديمقراطية الكثيرين، وقالوا إن هذه القرارات الخاصة بالحريات العامة وبصياغة نظام الحكم على أسس حزبية برلمانية منتخبة من الشعب، من شأنها أن تعيد العهد الماضى البغيض، وأن يعود حكم الباشوات السابق، وأبدوا الهلع والفزع من عودة طبقة حاكمة كانت هُزمت فعلا وأُطيح بها من مقاعد الحكم ومن نظام اجتماعى كانت تقوّضت قوائمه، وأبدى المنتصرون الهلع والفزع من المهزومين، وبدأت موجة من المظاهرات والإضرابات تطالب بعودة مجلس قيادة الثورة”، يتابع البشري في كتابه.

المؤرخ عبدالرحمن الرافعى يصف ذلك المشهد قائلاً: “أضرب عمال النقل احتجاجًا على عودة الأحزاب المنحلة، وقررت نقابتهم استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته وعدم الدخول فى معارك انتخابية حتى جلاء المستعمر، فتوقفت القطارات ووسائل النقل فى البلاد، وبلغ عدد العمال المضربين مليون عامل -كان تعداد مصر وقتها نحو 24 مليون نسمة-“، وقيل وقتها إن المظاهرات سارت تهتف بسقوط النظام الحزبى والديمقراطية.

وبحسب الرافعي رأى الخائفون من الديمقراطية أن “الثورة مهددة بالانحلال إذا نفذت قرارات، 5 و25 مارس، وأن البلاد ستعود إلى الفوضى وإلى نفس الأحزاب المنحلة، فأصدروا قرارات جماعية بإلغاء قرارات 5 و25 مارس، وشفعوا ذلك بالاعتصام حتى تلغى هذه القرارات.. وحملوا مجلس قيادة الثورة مسئولية ما يقع من حوادث إذا لم تجب مطالبهم”.

ويرى البشري أن الرأي العام المصري في تلك الفترة استسلم في مجموعه لوجهة الثورة (الوطنية غير الديمقراطية)، بعد ما تحقق له من مكاسب أثرت على حياة الناس، “بدأت تتراكم في الفكر السائد وجهة نظر مؤادها أن الديمقراطية السياسية بصورتها التقليدية ضارة بالتطور الوطني، لما تفضي إليه من تفتيت الوحدة الوطنية، وغالى البعض قائلين أن المطالبة بها هي نزعة غير وطنية وانحصرت الجهود تقريبا في المطالبة بترشيد جهاز الإدارة وبعض الضمانات الفردية، واقتصر تطرف المتطرفين على مطالبة الدولة أن بتني لنفسها تنظيما حزبيا حقيقيا”.

ما جرى في مارس 1954، أجهض تجربة التعددية وجمد محاولات إقامة حياة سياسية تقوم على الديمقراطية والحرية وتداول السلطة وممارسة الصحافة دورها في الرقابة على مؤسسات الحكم، وبدأت مرحلة جديدة اتسمت باتخاذ قرارت فوقية

ما جرى في مارس 1954، أجهض تجربة التعددية وجمد محاولات إقامة حياة سياسية تقوم على الديمقراطية والحرية وتداول السلطة وممارسة الصحافة دورها في الرقابة على مؤسسات الحكم، وبدأت مرحلة جديدة اتسمت باتخاذ قرارت فوقية، واقتصر العمل السياسي على تنظيم واحد، من “هيئة التحرير” إلى “الاتحاد القومى” ثم “الاتحاد الاشتراكى العربى”.

نقيصة غياب الديمقراطية أحدثت مع الوقت شروخًا في جدار شرعية الجمهورية الأولى، ثم كان الشرخ الأكبر مع اكتشاف الرأي العام ما جرى من هزيمة منكرة في 5 يونيو 1967.

اعترف عبد الناصر بعد هزيمة يونيو بأن الخوف الذى سيطر على الأجواء، وغياب الديمقراطية قاد البلد إلى “النكسة”، فدعا إلى مراجعة ما جرى بما يضمن إزالة آثار العدوان ويحول دون تكرار السقوط فى الاختبارات اللاحقة، فتح رئيس الجمهورية الأولى والذي حصل على تفويض شعبي بالاستمرار في موقعه بعد مظاهرات رفض التنحي الباب أمام سلسلة من الحوارات على مستوى السلطة والاتحاد الاشتراكي لتقويم الأوضاع.

كان من أول الإجراءات التى اتخذها ناصر فى إطار عملية التقويم، إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته فى 19 يونيو 1967، وعلى مدى 9 اجتماعات للحكومة الجديدة طرحت قضية “السياسة العامة للدولة بجوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية”، ودعا الرئيس وزراءه إلى التحدث بحرية كاملة عما يرون أنه تسبب فى النكسة.

فى إحدى تلك الجلسات، وكما ورد فى محضر اجتماع مجلس الوزراء الذى انعقد فى قصر القبة يوم 6 أغسطس عام 1967، طرحت قضية الديمقراطية وكيف تسبب غيابها بشكل أو بآخر فيما جرى، وتحدث عدد من الوزراء عن ضرورة السماح بوجود معارضة، إلا أن الخلاف كان حول شكل تلك المعارضة فى ظل وجود تنظيم سياسى واحد “الاتحاد الاشتراكى”.

فى هذا الاجتماع تساءل عبدالناصر: “كيف ننتقل إلى مجتمع مفتوح ويبقى فيه معارضة؛ بحيث نتلافى الأخطاء التى حدثت على مدى الـ 6 سنين اللى فاتت، واللى بدأت تتركز أساسا من سنة 60″، مضيفا: “طيب إزاى نخلى الناس تتكلم ومتخافش؟ طب النهارده مهما قلت لهم: اتكلموا ومتخافوش الناس مش هتصدقك.. فيه عقد موجودة فى المجتمع.. الحقيقة إحنا وصلنا لمرحلة إن ماحدش بيتكلم.. فى هذه الجلسات، إحنا بنقيم مرحلة، وكل واحد يقول تشخيصه وتفكيره بحيث.. لازم نتلافى مرحلة فاتت.. اللى دفعنا إلى هذا الحقيقة إن احنا هزمنا فى الحرب، لو كنا كسبنا الحرب كان النظام بقى كويس جدا والدنيا عال قوى، وكان زمانا بنعمل احتفالات فى البلد.. مش كده؟”.

بدا فى حديث عبدالناصر إلى وزرائه أنه نادم على طريقة وآليات نظام حكمه، حاول بعض الوزراء التخفيف من شعور عبدالناصر بالندم على أخطاء المرحلة السابقة، إلا أنه ساق لهم الحجج ليبصرهم بحقيقة ما جرى فقال: “احنا فى شغلنا ماقدرناش لغاية دلوقتى نبنى ليه بقى؟ أنا باعتبر ما هى الدنيا ماشية، والثورة موجودة، وكل واحد موجود، والموجود بيجيب شلته وشلته بتشتغل؛ وتبص تلاقى إن الحكم بيتفسخ”.

وفي هذا يقول البشري: “إذا كانت كفاح الشعب المصري منذ سبعينيات القرن الـ19 قد أظهر أن الديمقراطية هي طريق تحقق الاستقلال الوطني وإلاطاحة بالاحتلال، فإن هزيمة 5 يونيو وما بعدها قد كشفت أنه حتى ولو أمكن تحقيق الاستقلال بغير الديمقراطية، فإن الديمقرايطة السياسية لازمة للمحافظة على الاستقلال سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد”.

ويذهب البشري إلى أن الهزيمة طرحت مسألة البحث في مدى كفاية البناء السياسي الذي قام بعد الثورة لضمان الاستقلال الوطني- السياسي والاقتصادي، “انفجر الوضع بعد الهزيمة، وارتفع شعار الديمقراطية وسيادة القانون، وأعلن بيان 30 مارس 1968، وجرت انتخابات جديدة للاتحاد الاشتراكي ومجلس الأمة، وقد جاءت إضرابات الطلبة وحركة الشباب في فبراير ونوفمبر 1968 إيذانا بوجوب العودة إلى مسألة البناء الديمقراطي في إطار القضية الوطنية”.

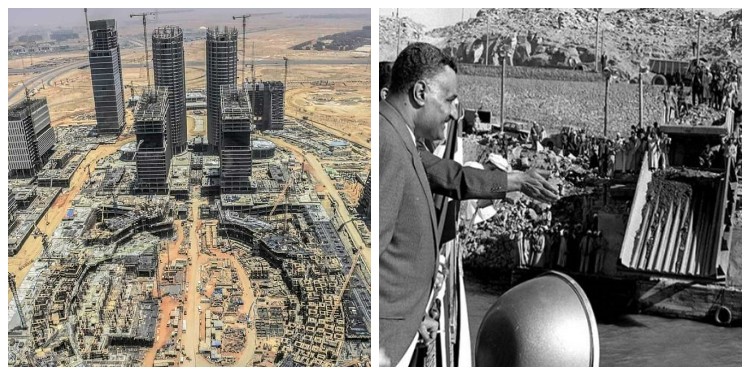

خلال مشاركته في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تلقي توجيها رئاسيا بـ”التحول نحو دولة مدينة ديمقراطية حديثة”، وهو ما يعد اعترافًا ضمنيًا بأن الأوضاع القائمة منقطعة الصلة بـ”المدنية والديمقراطية والحداثة”، ويكشف أن السلطة الحالية التي تأسست على أنقاض حكم جماعة الإخوان لم تشرع حتى الآن في تنفيذ ما خرج الشعب المصري للمطالبة به في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، ولم تعمل على إنفاذ ما جاء في الدستور الحالي بضرورة بناء “دولة ديمقراطية حديثة يقوم نظامها على التعددية السياسية وتداول السلطة والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان”.

إذا أردنا حقًا وضع قواعد تضمن استقرار ونمو “الجمهورية الجديدة” التي يبشر بها البعض خلال تلك الأيام، فعلينا أن ننجح فيما أخفقت فيه “الجمهورية الأولى”، وإذا كنا نرغب في الحفاظ على إنجازات “السنوات السبع السمان” فليس أمامنا إلا العمل على “إقامة حياة ديمقراطية سليمة” حتى لا تدخل البلاد في متاهة “السبع العجاف” فيأكلن ما سبق

إذا أردنا حقًا وضع قواعد تضمن استقرار ونمو “الجمهورية الجديدة” التي يبشر بها البعض خلال تلك الأيام، فعلينا أن ننجح فيما أخفقت فيه “الجمهورية الأولى”، وإذا كنا نرغب في الحفاظ على إنجازات “السنوات السبع السمان” بحسب ما أطلق البعض على أعوام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فليس أمامنا إلا العمل على “إقامة حياة ديمقراطية سليمة”، حتى لا تدخل البلاد في متاهة “السبع العجاف” فيأكلن ما سبق، فنندم وقت لا ينفع الندم.

إطلاق المجال العام، ورفع القيود عن حرية الرأي والتعبير والتنظيم ودعم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإقامة انتخابات حرة نزيهة تمنح الحق للمواطن في اختيار من يمثله بدء من أعضاء المجالس المحلية والنيابية وصولا إلى رئيس الدولة، واحترام مبادئ تداول السلطة واستقلال القضاء والمؤسسات الرقابية، ووجود صحافة حرة مستقلة تمارس دورها في الإخبار والنقد والرقابة لصالح المحكومين وليس الحكام، تلك وغيرها من آليات وقواعد الديمقراطية «الفريضة الغائبة» في بلادنا، التي يجب أن تؤسس عليها «الجمهورية الجديدة»، وبدونها لن يكون هناك استقرار ولا تقدم ولا تنمية.