قد لا يحتاج القارئ إلى من يعرفّه بالعقاد (1889- 1964م) ولا بصديقيه النابغتين: إبراهيم عبد القادر المازني (1889- 1949م) والشاعر عبد الرحمن شكري (1886- 1958م)؛ فهما من أعلام الثقافة المصرية في النصف الأول من القرن العشرين، تلك الحقبة الخصبة التي تمتعت بهامش من الحرية، كان له أكبر الأثر في سطوع نجم عشرات الأسماء الرائدة في مختلف الفنون والعلوم.

ونحن اليوم في حاجة إلى إعادة بناء الوعي المعاصر، بما يجعلنا قادرين على تمثّل هذه النماذج، لا سيما أن كثيرًا من القضايا والشواغل التي أهمت أساتذة النهضة هي جزء من شواغلنا اليوم، على ما بيننا وبينهم من اختلاف في الوسائل وتعقيد في السّياق، وإن كانت الغايات لم تختلف كثيرًا؛ فنحن لم نزل في طور النهوض، نحاول أن نكون جزءًا من العالم المعاصر، نُسْهم – مثل غيرنا من الأمم – في شلال التّدفق المعرفي الهادر من حولنا.

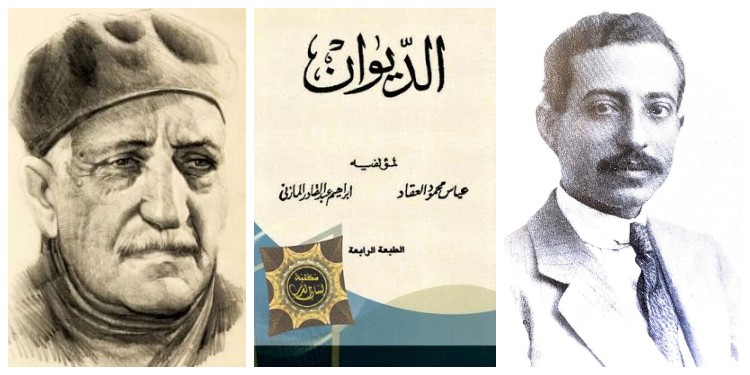

لا يُذْكر العقاد وصاحباه من دون أن تُذْكر “مدرسة الديوان” في تاريخ الأدب المعاصر، ولا تُذكر “مدرسة الديوان” من دون كتابها الذي بات علامة عليها، وأقصد به: “الديوان في الأدب والنقد”، الذي صدر في 1921م بتأليف جمع للمرة الأولى في ثقافتنا بين اسمي العقاد والمازنيّ.. لقد كان هذا الكتاب بمثابة الحَدّ الفاصل بين نمطين من تَصَوّر الأدب عمومًا والشِّعر بشكل خاص: النمط التّقليديّ الذي يُحاكي الشعر القديم، وكان قد ترسّخ على نحو فذّ بفضل الموهبة الاستثنائية لـ”محمود سامي البارودي” (1839- 1904) فقد تمكّن من وصل المتلقي العربي – في النصف الثاني من القرن الثامن عشر- بعيون القصائد في العصر الذهبي للشعر العربي في العصرين الجاهلي والعباسي، ومَكّن لأساليب البيان الفخمة من الجريان مرّة أخرى على ألسنة الشعراء والمتلقين، بعد انقطاع امتدّ قرونًا، هي قرون الضعف إبّان الحكم المملوكي والاحتلال العثماني.

لقد عُرف هذا الإنجاز، في تاريخ الأدب، بحركة “الإحياء والبعث”، ووجد امتداده لدى أسماء كثيرة في مصر وفي غيرها، ومن أبرز أعلامها في مصر: أحمد شوقي (1870- 1932م) وحافظ إبراهيم (1872-1932م) أحمد محرم (1877- 1945م).. والشاعر العراقي معروف الرَّصافي (1825- 1925م).. الخ. ومع مطالع القرن العشرين كان هذا التيار قد بلغ ذروة عطائه على مستويات: بناء القصيدة واختيار موضوعاتها وتصوره لطبيعة الشعر ووظيفة الأدب بشكل عام.

الإحياء كان عامًا وشاملًا؛ فلم يقتصر على الشعر وحده، وإنما وجدنا حركة نشطة على مستوى الفكر التربويّ لدى رفاعة الطهطاوي، والفكر الدينيّ لدى الإمام محمد عبده، وعلى مستوى النضال السياسي والاجتماعي لدى مصطفى كامل

وما يجب التأكيد عليه هنا، أنّ الإحياء كان عامًا وشاملًا؛ فلم يقتصر على الشعر وحده، وإنما وجدنا حركة نشطة على مستوى الفكر التربويّ لدى أبي النهضة رفاعة الطهطاوي (1801- 1873م)، والفكر الدينيّ لدى الأستاذ الإمام محمد عبده (1849-1905م) وعلى مستوى النضال السياسي والاجتماعي لدى مصطفى كامل ( 1874- 1908م) وغيرهم.

لقد أثمرت حركة الإحياء وعيًا واسعًا، انتقل من النخب إلى فئات أوسع من الشعب، ولم يكد القرن العشرون يُكْمل عشريته الثانية حتى كان المصريون على موعد مع ثورتهم الكبرى في 1919م.. وأصبح الشعر ومعه الثقافة والوعي السياسيّ النّضاليّ كلّه على موعد مع تغيير كبير، في التصورات والآليات.

ولنا أن نعدّ كتاب الديوان بذاته علامة ثقافية دالة على التحولات الاجتماعية والثقافية، ولا يناظره – في هذه الفترة الخصبة – من حيث القيمة والأهمية غير كتابيّ: “الإسلام وأصول الحكم” (1925) للشيخ على عبد الرازق (1888- 1966) وكتاب “في الشعر الجاهلي” 1926م للدكتور طه حسين (1889- 1973م).. وهي كتب ثلاثة، تنتمي – بمستويات مختلفة – إلى التأويل الثقافي؛ إذ تُعيد التفكير في الماضي بقدر ما يشغلها من أسئلة الحاضر، وتعمد إلى صياغة فروضها بما يضع الماضي والحاضر جميعًا في أفق استشرافيّ تقدميّ، وبما يجعل المجتمع كله في حال من المراجعة والمساءلة، على نحو يتأكد به امتياز الفرد وقدرته على الخلق والإبداع، بقدر ما يبتعد به عن التقليد والاتباع.

وبعبارة أخرى، لقد انشغلت هذه الكتب الثلاثة بإعادة بناء العقل المصري، على مستويات “العقل الجماليّ” و”العلمي المنهجي” و”السياسي الديني”.. بما يُخلّص العقل الجمالي من الحياة في الماضي، وتمثل قيمًا جمالية موروثة، رهنت شعور الأبناء بوجدان الآباء، وبما يُخلّص العقل العلمي من ترديد مقولات من دون برهنة عليها؛ فقد كان “التفكير النقدي الحر” دعوة طه حسين، بما يؤكد الحق في الاجتهاد، ومن اجتهد وأصاب كان له أجران، ومن اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد، كما ورد في الحديث النبوي الكريم.. وبما يخلص – أخيرًا – العقل السياسي من التدليس، والانتهازية السياسية باسم الدين؛ فقد انتهى “على عبد الرازق” إلى أن الخلافة مجرد اجتهاد بشري واختراع إنسانيّ، وليست أمرًا دينيًّا واجبًا.. لقد مَيّز “عبد الرازق” بوضوح بين السياسي والديني؛ فالعمل السياسي مرتهن بأمور الدنيا، وقد “جعل الله الناس أحرارًا في تدبيرها”. (الإسلام وأصول الحكم، نهضة مصر، ص125)

لقد كانت الكتب الثلاثة – من حيث الظاهر – مختلفة الموضوع، ولكنها – من حيث الغاية- تؤسس لواقع جديد، أو لوعي حضاري جديد، فأكدت جميعًا على حق الفرد في التعبير الجمالي عن نفسه، وحق العلم في البحث والكشف مهما كانت نتائجه، وحق الجماعة في اختيار حكامها، عبر تفكيك العلاقة بين الدين والسياسة، والتأكيد على مدَنيّة النظم السياسية، وارتهان وجودها برضا الجماهير عنها.

تحرر “العقل الجمالي” من هيمنة الاتباعية، ومارس الحق في التجريب، وتعددت توجهات الشعراء، كما لم يعد التقليد مطروحًا في دائرة النقد الأدبي، إلا أننا على مستوى حرية البحث واستيفاء شرائط المنهجية التي دعا إليها كتاب طه حسين، لا زلنا نراوح مكاننا

واللافت في الأمر أنّ ما انشغلت به هذه الكتب لم يزل مطروحًا – حتى اليوم – على العقل المصري، وإن كان بدرجات متفاونة؛ فقد تحرر “العقل الجمالي” من هيمنة الاتباعية، ومارس الحق في التجريب، وتعددت توجهات الشعراء، كما لم يعد التقليد مطروحًا في دائرة النقد الأدبي، إلا أننا على مستوى حرية البحث واستيفاء شرائط المنهجية التي دعا إليها كتاب طه حسين، لا زلنا نراوح مكاننا، ولا يمكننا اليوم الحديث عن استقلال الجامعة (مؤسسة الدرس والبحث الحر)، وبالقدر نفسه لم تزل معضلة الخلافة تطلّ علينا بين الحين والآخر، ولم يزل الخلط بين الدين والسياسة مصدرًا للمعاناة والتشويش، إن لم يحل من دون تحولنا نحو الدولة المدنية، فإنه – بالتأكيد- يستنزف طاقتنا الفكرية والعملية فيما حاول الرواد إنجازه قبل قرن كامل من الآن.( لا يزال كتاب على عبد الرزاق يثير النقاش حتى الآن، وتكتب فيه المقالات حتى الآن..!)

لقد كان هذا كله المهاد الذي سبق وأعقب ثورة المصريين في 1919م، هذه الثورة التي وضعت أسس الدولة المدنية، وما كان لها أن تفعل من دون وعي مدني كانت دوائره تزداد اتساعًا عقب إنشاء الجماعة المصرية 1908م، تلك الجامعة التي وصفها سعد زغلول في كلمته أثناء افتتاحها بقوله: “جامعة دينها العلم”.

كما كان هذا هو السياق العام الذي ظهر فيه كتاب “الديوان”، ومنه اكتسب دلالته وقيمته، وإذا كان الديوان قد ظهر بعد الثورة بعامين، فإنّ مقالات العقاد والمازني وشكري ومعهم طه حسين حول هذه الأفكار التجديدية ترجع إلى تاريخ أسبق من ذلك، كما سنشير في المقالة التالية.

كان العقاد شديد الوعي بما يمكن وصفه بـ”الهوية الجمالية”، بقدر ما كان يدرك خطر التقليد والجمود، ولذا فقد آمن بأن وضع الأدب موضعه الصحيح هو أعظم إصلاح

لقد كان تجديد العقل الجمالي بالنسبة للعقاد عملًا أساسيًا، وغاية لا تُدرك بسهولة، وكان هو يدرك صعوبة ذلك، حيث يقول: “وأنتَ إذا استطعتْ أنْ تُهْدي الطَّبقة المُتأَدِّبة من أمَّةٍ إلى القياس الصحيح في تقدير الشِّعر، فقد هَدَيْتهم إلى القِيَاس الصَّحيح في كلِّ شيء، ومنحْتَهُم ما لا مزيد لمانحٍ عليه، وإنّ الأمم تختلف ما تختلف في الرُّقيّ والصَّلاحية ثم يَرْجِعُ اختلافُها أجمعه إلى فرق واحد: هو الفَرْقُ في الحالة النفسية، أو بالحريّ الفرق في الشعور وفي صحة تمييز صميمه من زيفه، إذا عُرض عليها فكرًا وقولًا، أو صناعةً وعملًا”. (الديوان: ص15)

لم يكن الشعر عند العقاد مجرد فنٍّ قوليّ يقال على سبيل التَّرويج أو التّرفيه أو إظهار المهارات اللغوية والبلاغية، ولم يكن كلامه عنه منفصلًا عن اللحظة الحضارية التي تعيشها أمته، كان العقاد شديد الوعي بما يمكن وصفه بـ”الهوية الجمالية”، بقدر ما كان يدرك خطر التقليد والجمود، ولذا فقد آمن بأن وضع الأدب موضعه الصحيح هو أعظم إصلاح، وذلك حيث يقول في حسم: “فليس إصلاح نماذج الآداب بالأمر المحدود أو القاصر على القشور، ولكنه أعم أنواع الإصلاح وأعمقها”. (الديوان)