لقد بات كتاب “الديوان” تراثًا، ومن حقنا –بل يجب علينا- أن نعيد قراءة تراثنا باستمرار، وأن نقدم له قراءة منتجة، تعيد طرح أسئلتنا عليه، ونعيد قراءة أجوبته وتصوراته؛ إذ لا توجد أمة حيّة دون تراث، ولا تتوقف الأمم الحيّة عن تقليب تراثها ووصل ماضيها بحاضرها؛ فالوعي بالحاضر، فضلًا عن استبصار آفاق المستقبل لا ينفكّ عن تملّك الماضي وإعادة قراءته، وبذلك يغدو الماضي قوة دفع وبناء وإضافة.

فالتراثُ مفهوم واسع، ولا يتوقف على حقل معرفيّ دون آخر، كما لا يتوقف على فترة زمنية دون أخرى؛ فكل ما شكّل وعينا الحالي تراثٌ، وكل تراث يجب مساءلته؛ فمثلًا ما تركه رجال كـ”محمد عبده” و”العقاد” و”طه حسين”…تراث، وما تركه “ابن قتيبة” و”القاضي الجُرجاني” و”حازم القرطاجنيّ”… تراث أيضًا، رغم اتساع الفجوة الزمنية بين رجال المجموعتين إلا أن ما يعوّل عليه، هو تأثيرهم في الوعي النقدي والثقافي الحالي، وهذا ما لا يحتاج إلى تأكيد.

وإذا كان كلّ تراث جزءًا من سياق معرفيّ ومن تصورات ورؤى فهذا يعني أنه يحتاج إلى قراءة مستمرة؛ فكل جيل يعيد قراءة الذين سبقوه من الكُتّاب والمفكرين، نحلل ما انتهوا إليه، نتمثّل مرتكزاتهم الفكرية، وعلاقتها بسياقاتها، وما يتصل بها من غايات معرفية واجتماعية.. الخ. وبهذا نتمكن من إنجاز التراكم المعرفي، ومن تحديد وجهتنا ومناقشة قضايانا المنظورة دون اغتراب أو استلاب. وفي هذا الضياء، ننظر إلى كتاب الديوان باعتباره علامة ثقافية، أو باعتباره دالًا ثقافيا ضمن سياق نهضويّ شديد الثراء.

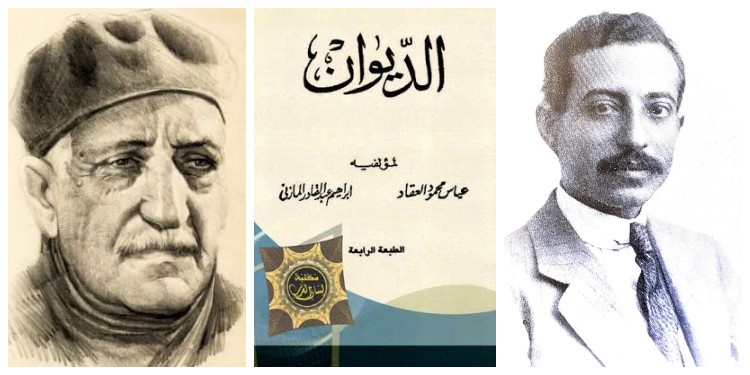

لقد قدم كتاب الديوان تصورًا جديدًا للأدب عامة والشعر على وجه الخصوص، وكان هذا – كما يعرف الدارسون – ثمرة تفاعل حيّ، بين الثقافة العربية والثقافة الغربية، بقدر ما كان ثمرة لانشغال الأساتذة الرّواد بهموم واقعهم وأسئلته وتطلعات أمة أرادت أن تنتقل من مجرد إحياء الماضي المزدهر – وهو طور استغرق معظم القرن الثامن عشر – إلى طور الفعل الخلاق الذي يُقرّ بامتياز الفرد، ووعيه بحاضره، وقدرته على تأويل ماضيه واستشراف مستقبله.

يتجاوز كتاب “الديوان في الأدب والنقد” مجرد كونه كتابًا في السِّجال النقدي حول ماهيّة الأدب عامة والشعر خاصة، ولا ينبغي حصره في حدود الصِّراع بين القدماء والمحدثين، أو ما بات يعرف في تاريخ الأدب المعاصر (بالمعارك الأدبية)، وإن كان الصِّراع عنوانه الأبرز الذي خايل كثيرًا من الدارسين؛ فانشغلوا بما حول “الديوان” من أحداث وأشخاص أكثر من انشغالهم بجوهر فكرته، ونضارة دعوته.

فهذا الكتاب، من وجهة نظرنا، دَرْس في جسارة التأويل الجماليّ، وفي قدرة التأويل على تجديد الماضي والحاضر جميعًا. وهذا ما جعله بمثابة الإعلان الرسمي لميلاد ما يمكن وصفه بـ”الحساسية الجمالية الجديدة”، ثم سريعًا ما صار علامة عليها، لنغدو للمرة الأولى – في العصر الحديث – إزاء جماليتين: قديمة وجديدة، أو المحافظين والمجددين.

كان أحمد شوقي رمزًا شعريًّا على وجدان عريق يمتد في الماضي لأكثر من ألف عام، وليس سهلًا أن تنال من هذا الرّمز الرّاسخ ثم يتقبل القراء دعوتك كما ينبغي، فلكلّ رمز مكانته، ولكل رمز أثره في النفوس.. في كتاب الديوان – وفي جزئه الثاني بشكل خاص- انشغال ملحوظ بمستويات تلقي القرّاء للدعوة الجديدة، وهذا ما أضفى عليه بُعْدًا حجاجيًّا واضحًا، تنوعت فيه الحُجَج طبقًا لانحيازات أصحابها ومواقفهم، سواء أكان ذلك رفضًا أم اعتراضًا أم قبولًا وتأييدًا.

وهذا يعني أننا إزاء دعوة صادحة، وإزاء (معركة) حقيقية وليست مفتعلة أو زائفة، وكل دعوة حقيقية تترك أثرها على جسد الثقافة والمجتمع، قد تختلف حولها الآراء والمواقف، ولكنها لا تمر مرور العابرين.. (ولعل هذا ما جعل نسخ الديوان تنفد في أسبوع أو أقل منه)؛ لقد كانت الدعوة استجابة جمالية لوعي اجتماعيّ وسياسيّ بات أكثر تطلعًا نحو التغيير والتحديث؛ فقد بلغت تصورات الإحيائيين الجمالية – في نهايات القرن التاسع عشر- ذروتها، ولم يعد لديها ما تضيفه إلى مجتمع منفتح، يمور بالثورة ويتطلع إلى التغيير والتحديث. وقد فرض هذا السياق على الأدباء والدارسين إعادة النظر في مفهوم الشعر والأدب.

كان الديوانيون يدركون هذا التغير، ويتحدثون بثقة كبيرة وهم يتناولون رموز عصرهم، ربما بحكم شبابهم، وعميق ثقافتهم، ولذلك وجّه العقاد خطابه إلى أحمد شوقي والمحافظين معه بما يؤكد وعيه بهذا التّغير، حيث يقول:

“القراء اليوم غيرهم بالأمس، فليس يرضيهم ما كان فوق الرضا قبل عشرين سنة”.( الديوان ص117)

الأمر إذن يتصل بالحاضر، أو بالفن كما ينبغي أن يقدم للقراء اليوم.. لقد حاول الديوانيون شرح مفهومهم الجديد للشعر عبر دواوينهم الشعرية ومقالاتهم النقدية التي توالت قبل صدور كتاب “الديوان” في1921م وبعده، وربما حتى وفاة العقاد في1964م؛ فقد صدر – مبكرًا – الديوان الشعري الأول “ضوء الفجر” لـ”عبد الرحمن شكري” مبشرًا بهذه الجمالية في1909م، وفي العام نفسه قدّم العقاد نقدًا قاسيًا على صفحات الدستور لقصيدة حافظ إبراهيم التي مطلعها:

لَقَد نَصَلَ الدُّجى فَمَتى تنامُ

أَهَمٌّ ذَادَ نَوْمَكَ أمْ هُيَامُ؟!

حيث وصف القصيدة بالتفكك وعدم الترابط، يقول العقاد: “إنه أخذ قطعة من الحرير وقطعة من المُخْمَل وقطعة من الكتّان، وكل منها صالح لصنع كساء فاخر من نسجه ولونه، ولكنها إذا جمعت على كساء واحد فتلك هي مرقّعة الدروايش”. (محمد أبو الأنوار: الحوار الأدبي حول الشعر ص88).

ثم توالت الدوواين الشعرية والمقالات النقدية تباعًا، فقد صدر الديوان الثاني لشكري في 1913م بمقدمة العقاد، وفي العام نفسه صدر الديوان الأول للمازني بمقدمة العقاد أيضًا، ليبدأ العقاد في إصدار دوواينه تباعًا بداية من العام 1916م.

وإذن، فكتاب “الديوان” لم يكن مفاجئًا للقُرّاء؛ فكثير من أفكاره تداولها المثقفون قبل أكثر من عقد على صدوره، وهذه فترة كافية لاختبار الدعوة نفسها، وتدقيق أفكارها، وبلورة غايتها، كما أنها كافية لمعرفة استجابة القراء لها وموقفهم منها..

لقد كانت مقولة العقاد في مقدمة كتاب”الديوان” تعبيرًا عن واقع جديد بالفعل أكثر من كونها تعبيرًا عن حماسة شباب أو أمنية حالمين، وذلك حيث يقول:

“وأوجزُ ما نَصِفُ به عَمَلنَا – إن أفلحنا فيه – أنه إقامةُ حَدٍّ بين عهديْن لَمْ يَبْقَ ما يُسَوِّغ اتصالُهما والاختلاطُ بينهما، وأقرب ما نُميِّزُ به مَذْهَبَنا أنَّه مذهبٌ إنسانيٌّ مصريٌّ عربيٌّ”.(ص4) وهذا المستوى من الوعي شديد الوضوح في “الديوان”، ولأنه كذلك فقد بات الخلاف بين الجماليتين: القديمة والجديدة جذريًّا ولا سبيل إلى التقريب بينهما بأي درجة أو بأي سبيل، ولعلّ هذا ما جعل العقاد يتوجه بالخطاب إلى أنصار شوقي الذين ظنوا أن قصيدته في “رثاء مصطفى كامل” بها من الجودة ما يمكنها من التقريب بين النظرتين، فكتب مؤكدا على أن الخلاف لا يمكن اختزاله حول قصيدة هنا وأخرى هناك، أو حول قصيدة ضعيفة لشوقي وأخرى جيدة له؛ فالخلاف أعمق من ذلك، ولا يمكن اختزاله في هذه الجزئيات؛ فالخلاف “على نوْعِ الشِّعر وجوهره، ثم على أدائه وطبقته، فربما كانت أرفعُ القصائد عندهم درجة أخسّها عندنا معدنًا، وربما طربوا كلّ الطَّرَبِ من حيث نعزف كلّ العزوف”. (الديوان:129)

لقد سعى الديوانيون إلى رفعة الشعر والشاعر معًا، فلم يقبلوا للشعر أن يكون مجرد خطاب تابع، أو ملحق على حدث ما، ولم يقبلوا للشاعر أن يعيش على هامش الحياة؛ فانتقدوا – بقسوة – فكرة المناسبات التي توجب على الشاعر أن يقول الشعر مدحًا أو رثاءً أو هجاءً لأن ذلك مما توجبه عليه الظروف والأحوال.

لقد أرادوا للشعر أن يكون فنًا منشئًا لواقع لا تابعًا، مكتشفًا لأعماق الأشياء لا راصدًا مسجلًا. أرادوه من روح الشاعر وفرادة تجربته وعمق شعوره وقدرته على استبطان الحياة وما تنطوي عليه من تناقضات لا حدّ لها، وأن يكون ذلك كله في بناء نامٍ متماسك. كان الديوانيون يقاومون تاريخًا طويلًا من الدعاية بالشعر.

ولعلّ جوهر هذا المذهب الجديد يلخصه بيت “عبد الرحمن شكري” الشهير الذي صدر به ديوانه الأول:

ألا يا طائر الفِرْدو ** سِ إن الشعر وجدان

لقد حذّر الديوانيون من غواية الصياغة المُحْكَمة وتأثير الموسيقا المُتْقَنة، حين تمرُّ من تحتها القصائد التي لا تقول شيئًا أكثر مما يقوله آحاد الناس، وتتبعوا شعر الإحيائيين من هذه الزاوية وأفرطوا في النيل منه؛ لقد آمنوا بامتياز الشعر والشعراء، ولا يجب أن يختزل هذا الامتياز في مجرد إحكام الصياغة أو الصور العارية التي تَلْتقط – دون عمق فكريّ وروحيّ – الأشياء المتشابهة وتقرن هذا إلى ذاك، ثم تقدمه للقراء باعتباره الـ”أدب”.. كان هذا بالنسبة إلى الديوانيين أدب ضعف وقشور، والأدب يجب أن يتجاوز – بقوة الشعور – السطوح الملساء وينفذ إلى صميم الأشياء، ولذلك كانت دعوة العقاد إلى أحمد شوقي أشهر دعوة في تاريخ النقد المعاصر، حيث يقول:

فاعلم، أيها الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء، لا من يُعَدِّدها ويُحْصي أشْكَالَها وألوانها. وأنْ ليستْ مَزيَّة الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه، وإنما مَزيَّته أن يقول لك ما هو، ويكشف لك عن لُبَابه وصِلَةِ الحياة به…”. (الديوان ص20)

لقد توفّر لحركة الديوان كل ما يلزم لتغدو تيارًا أدبيًا عظيم التأثير في النقد والثقافة العربية، على مستوى السياق الذي يبشر بكثير من التغير والتحول، واتساع ثقافة الداعين وتنوع مواهبهم، وصدق إيمانهم بما يدعون إليه، فجمعوا بين النقد والإبداع الشعري؛ انتقدوا الجمالية السائدة وقدموا إبداعًا شعريا يبشر بالجمالية الجديدة، وربطوا هذا وذاك بهموم المجتمع وتطلعاته.

ولعل هذا ما جعل ناقدًا مثل “شكري عياد” يرى العقاد عتبة أساسية في الأدب العربي، “شأنه في ذلك شأن كثير من الأدباء العالميين، قديمًا وحديثًا، الذين شقوا لآدابهم القومية، ثم للآداب العالمية من بعد، طرقًا جديدة من خلال أعمالهم الأدبية من ناحية، ومن خلال مناقشاتهم النظرية لطبيعة العمل الأدبي، أو لطبيعة أنواع أدبية خاصة من ناحية أخرى”. (شكري عياد: في مبادئ النقد عند العقاد، مجلة المجلة، ع (147) مارس 1969م ص5).