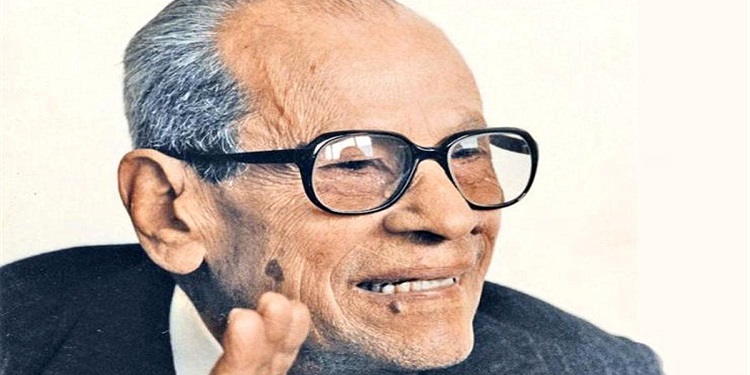

في مثل هذا الأسبوع أُعلن فوز أديبنا الكبير بجائزة «نوبل» في الأدب (في 13 أكتوبر سنة 1988)، وبعدها بست سنوات جرت المحاولة الأثيمة لاغتياله (في 14 أكتوبر سنة 1994)، واليوم بعد 33 سنة من حصوله على الجائزة، وبعد 27 سنة من محاولة الاغتيال، أجد أننا مطالبون بالتوقيع الجماعي على هذا الاعتذار المتأخر لسيد الرواية العربية الراحل الكبير “نجيب محفوظ”.

أكثر ما أسفت عليه في حياتي أني دخلت عالم «نجيب محفوظ» متأخرا، حين دخلت الجامعة وجدت أعماله على لسان زملائي وأصدقائي، ووجدتني في حرج شديد أمام (جهلي) بأعمال هذا الأديب الكبير، ولم أستطع أن أفسر هذا القصور في قراءاتي، رغم أنني أدخل في عِداد الذين بدأوا القراءة مبكرا، وفي مجالات أكبر من سني، وكانت مكتبة بيتنا عامرة بالكتب في كل مناحي الثقافة والفكر والدين (غالبا إلا الرواية والأدب عموما)، ورغم أني قرأت في سن باكرة لأسماء مثل طه حسين وعباس محمود العقاد، وأنور الجندي والمنفلوطي، والرافعي، وغيرهم، وقرأت كتبا كثيرة تتناول أعلام العرب في كل المجالات، عبر سلسة تحمل هذا الاسم، وكنتُ قد افتتنت بقراءة بعض أعمال الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، وتمنيت صغيرا أن أكون مثله حين أكبر، وكنت أكتب اسمي الثلاثي أسفل اسمه الثلاثي هكذا: عباس محمود العقاد ثم محمد محمود حماد، وتتملكني مشاعر طربٍ وفخرٍ شديدين للوزن الواحد والقافية المشتركة بين الاسمين.

شعرتُ بتخلفي (وكان عمري وقتها ثمانية عشر عاما) عن قراءة أعمال العملاق الكبير، وسارعت إلى الذهاب إلى «سور الأزبكية»، وقد كان ساعتئذٍ في ميدان «الأوبرا» وما حوله، واقتنيت دفعة واحدة «الثلاثية» وعددا آخر من روايات الكاتب الكبير، ودلفتُ إلى عالمٍ من السحر والعذوبة، وانفتحت أمامي أبواب للقراءة لم تكن تخطر لي ببال، فتح عالم «نجيب محفوظ» الروائي دنيا الرواية كلها، فعرفت بعده أسماء كبيرة والكثير من الروايات العالمية، وكان أكثر ما شدني في تلك الفترة التي انكببتُ فيها على قراءة الأدب العالمي رواية «توماس مان» الشهيرة «آل بودنبروك»، ربما بتأثير من ثلاثية «محفوظ »، وروايتا الكاتب الإنجليزي «ألدوس هكسلي»، أولا رواية «الجزيرة»، ثم رواية «نقطة مقابل نقطة»، ثم كانت رواية «1984» للكاتب «جورج أورويل» الذي كان له ـ بدوره ـ الفضل فيما جرى لي من نقلة نوعية في قراءاتي، وجعلتني أكثر اهتماما بالإنتاج الفكري الذي يتناول قضايا الوعي بالمستقبل، وتأثير السياسة في تشكيل حياة الشعوب.

**

الاعتذار الذي قصدته ليس بالطبع بسبب تأخري (المخجل) عن الدخول إلى عوالم «نجيب محفوظ» الإبداعية والفكرية والفلسفية، ففي هذه الحالة يجب أن أوجه الاعتذار لنفسي، وليس للأستاذ الكبير، وإن كان هناك أي أهمية لاعتذارٍ شخصي أقدمه إلى «الأستاذ» فأسوقه إليه ـ مع كامل الاحترام والتقديرـ في صورة نقد ذاتي، وقد كنتُ أراني من الرافضين للرمزية الواردة في «أولاد حارتنا»، وربما تحيزت لدى مطالعتي الأولى لها إلى القراءة (السطحية) التي انتشرت وصارت كأنها إدانة مجتمعية للكاتب قبل أن تكون رافضة للكتاب.

فيما بعد استراحت روحي إلى حقيقة أن العمل الأدبي هو تركيب يمزج بين الواقع والخيال، وأنه لا يجوز التعامل مع الابداع بمثل ما نتعامل به مع الحقائق والتواريخ، وأن النظرة إلى كاتب وأديب بحجم «نجيب محفوظ» يجب أن تستند إلى مجمل أعماله وأفكاره وفلسفته في الكتابة والأدب، وهي كلها تفضي بنا إلى نظرة جديدة إلى «أولاد حارتنا» وحسب ما قال «محفوظ» نفسه: «إن كتاباتي كلها، القديم منها والجديد، تتمسك بمحورين أساسيين، هما الإسلام الذى هو منبع قيم الخير في أمتنا، والعلم الذى هو أداة التقدم والنهضة في حاضرنا ومستقبلنا، وحتى رواية «أولاد حارتنا» التي أساء البعض فهمها لم تخرج عن هذه الرؤية، ولقد كان المغزى الكبير الذى توحي به أحداثها، أن الناس حين تخلوا عن الدين ممثلًا في «الجبلاوي»، وتصوروا أنهم يستطيعون بالعلم وحده ممثلًا في «عرفة» أن يديروا حياتهم على أرضهم «التي هي حارتنا»، اكتشفوا أن العلم بغير الدين قد تحول إلى أداة شر، وأنه قد أسلمهم إلى استبداد الحاكم وسلبهم حريتهم، فعادوا من جديد يبحثون عن «الجبلاوي»

**

أقول إن «نجيب محفوظ» له في رقبتنا اعتذار، ونحن مدينون له بهذا الاعتذار حتى ولو جاء متأخرا، لأن هذا الرجل المسالم إلى أبعد درجات المسالمة لقي منا ما لم يكن يتوقعه، حين كتب «أولاد حارتنا» كان يدرك أنه يخوض في منطقة وعرة، وغير مأهولة، إلا أنه لم يكن يتصور أن يقذف به البعض إلى منطقة التكفير، ولا خطر يوما بخياله، أن يصل الأمر إلى محاولة اغتياله.

ظل «محفوظ» يحرص على الدوام أن تقع كتاباته في الموقع الصحيح لدى الناس، حتى وإن اختلف بعضهم معه في الرأي، فلما وقع الخلط بين طريقة تناول الكتاب وبين طريقة الحكم على العمل الابداعي، وأحدث ما أحدث من سوء فهم، اشترط «محفوظ» ألا يعاد نشر روايته في مصر إلا بعد أن يوافق «الأزهر» على النشر.

هكذا تعامل الأديب الكبير مع تعاملنا الظالم مع روايته، بمنتهى السماحة، والتفهم لردود الأفعال، حتى الغاضب منها، وهذا سبب إضافي للاعتذار الذي قصدتُ أن يكون اعتذارا جماعيا عن الطريقة التي عوملت بها الرواية، وعن المسار الذي فُرض عليها من منع النشر، والمصادرة، وتلويث سمعة كاتبها، واتهامه باتهامات ليست فقط باطلة، ولكنها فاضحة لصورة التخلف العام الذي تعامل مع ظاهرة الابداع وخصوصيته.

**

الأديب الذي فاض ابداعه في عشرات الروايات والقصص والأفلام والمسلسلات، ونذر حياته كلها لفعل «الكتابة»، فأبدع لنا الكثير من الروائع، أصدرنا ضده الفتاوي التي حكمت عليه بالردة، واتهمناه بالخروج من الملة، وأفضت اتهاماتنا له إلى طعنتين في رقبته تسببتا في حرمانه من القدرة على الكتابة لفترة طويلة، كما حرَّمت عليه نعمة المشي الحر في شوارع القاهرة، وصار لا يتحرك إلا في سيارة أحد الأصدقاء، وكان لا بد من أن يبلّغ عن مشاويره قبل يوم كامل من القيام بها حتى تتخذ الإجراءات الأمنية التي لا بد من اتخاذها، باختصار فقد الرجل حياته التي تعود عليها طوال 88 سنة قبل محاولة اغتياله.

والمخزي حقا أن يشترك كتاب وصحفيون وجرائد وأدباء في الحملة ضد «نجيب محفوظ»، وضد حقه في نشر روايته في مصر، محامون رفعوا ضده دعاوي قضائية تكفره وتنسب إليه ما لم يقله، وطالبوا بتفريقه عن زوجته، وتطوع كثيرون ـ بل تحمسوا ـ إلى إرسال عرائض وشكاوى إلى النيابة العامة ومشيخة «الأزهر»، وإلى رئاسة الجمهورية يحرضون فيها على وقف نشر الرواية وقت نشرها مسلسلة في جريدة «الأهرام»، وطالبوا بتقديم الكاتب إلى المحاكمة.

ولعله يدخل في باب الغرائب والعجائب أن الاعتراض الأول على رواية «أولاد حارتنا» لم يأت من «الأزهر»، ولا جاء من «المشايخ»، بل كان بعض «الأدباء» هم الذين بادروا إلى استعداء الرأي العام ضدها، وكانوا هم الذين قادوا حملة تحريض «الأزهر» ومشايخه ضد «نجيب محفوظ» وروايته. (!)

**

حين رأى الأديب الكبير أن رسالة الرواية لم تصل، وافق على اتفاق ملزم بعدم نشرها في مصر إلا بعد موافقة صريحة من «الأزهر»، وهاجرت روايته إلى خارج مصر، وطبعت هناك عشرات الطبعات، وظلت خارج إمكانية النشر داخل مصر طوال الفترة الممتدة من أواخر عام 1959 إلى أواخر عام 2006، وطوال هذه المدة كان يمكنك أن تحصل على نسخة منها من مكتبة مدبولي بوسط القاهرة (كما حدث معي).

ولم تتح للقارئ المصري إلا سنة 1994 في أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتياله، وصدرت «أولاد حارتنا» بعد أيام من الحادث في عدد خاص من «الأهالي» يوم الأحد 30 أكتوبر عام 1994، وهو العدد الذي نفد بالكامل، وكان يحمل عناوين: «لأول مرة في مصر-النص الكامل لرائعة نجيب محفوظ «أولاد حارتنا» بعد 35 عاما من غيابها عن الشعب المصري». ونفد المطبوع منها عن بكرة أبيه.

**

«أولاد حارتنا» التي صدرت لأول مرة في كتاب عن دار «الآداب» ببيروت عام 1962، وبعد 47 عاما من الحظر في مصر، وافق «محفوظ» على نشر الرواية لكن بشرطين؛ الأول موافقة الأزهر، والثاني ن يقوم شخص قريب من التيار الاسلامي بكتابة المقدمة، وهو ما تم بالفعل حين صدرت الرواية عن «دار الشروق» بمقدمة للدكتور أحمد كمال أبو المجد، أراد أديب «نوبل» أن يحصل على جواز مرور لروايته ممهورا بتوقيع من مفكرين لهم مصداقية عند جمهور التيار الإسلامي، خصوصا إذا كانوا من غير المحسوبين على النظرة المتطرفة لموقع الدين في المجتمعات الحديثة.

ولعل المقدمة التي كتبها الدكتور «أحمد كمال أبو المجد» للنشرة الرسمية الأولى للرواية في مصر فيها نوع من «الاعتذار» عن الطريقة التي تعاملنا بها مع «الرواية التي أحدثت في حياتنا الثقافية دويا ظلت أصداؤه تتردد سنوات طويلة، أساء البعض فهمها. وكان المغزى الكبير الذي توجت به أحداثها، أن الناس حين تخلوا عن الدين ممثلا في (الجبلاوي)، وتصوروا أنهم يستطيعون بالعلم وحده ممثلا في «عرفة» أن يديروا حياتهم على أرضهم التي هي حارتنا، اكتشفوا أن العلم بغير الدين تحول إلى أداة شر، وأنه قد أسلمهم إلى استبداد الحاكم وسلبهم حريتهم، فعادوا من جديد يبحثون عن (الجبلاوي)».

وقد ميز الدكتور «أبو المجد» بين الكتاب الذي يعرض فيه الكاتب فكرته ويحدد مواقفه، ملتزما بالحقائق التاريخية، والوقائع الثابتة، دون افتئات عليها، ودون مداراة لما يراه في شأنها، وبين الرواية التي قد يلجأ صاحبها إلى الرمز والإشارة، ويشير الدكتور إلى أنه هو شخصيا نظر إلى شخصية «عرفة» بأنها رمز للعلم المجرد، وليست رمزا لعالِم بعينه، وفهم شخصية «الجبلاوي» على أنها تعبير رمزي عن الدين، وليست بحال من الأحوال تشخيصا رمزيا للخالق سبحانه

**

طبعت الرواية في مصر بعد تأخر طويل، ولم تنقلب الدنيا، ولا نقص الدين، ولكننا خسرنا جميعا واحدة من أهم المعارك في الحرب على الابداع، ودعنا نتصور معا لو أن الخلاف حول مضمون الرواية لم يصل إلى حدود تهييج الرأي العام باستخدام سلاح الدين (في معركة ليست دينية) للمطالبة بوقف نشر الرواية، ماذا لو أفسحنا في عقولنا وقلوبنا مكانا لقبول الرأي المخالف، ماذا لو فتحنا المجال للنقاش الفكري والأدبي الواسع حول أفكار ومضمون ومغزى ما جاء فيها، لا شك عندي في أننا كنا سنحظى بمتعة فكرية وابداعية حرمنا أنفسنا منها بتغييب العقل وتغليب «الغوغائية» في رفض نشر رواية لواحد من أهم مبدعينا الكبار.

**

وأنت تقرأ كتاب «أولاد حارتنا: سيرة الرواية المحرمة» الذي حكى فيه الكاتب الصحفي «محمد شعير» قصة المجتمع المصري بكل مكوناته مع «أولاد حارتنا»، يتأكد لك أنها حكاية عن واحدة من أهم وأطول معاركنا ضمن الحرب الطويلة على حرية الابداع، وسوف تشعر بيقين أنك تقف أمام المجتمع كله عاريا، قوى سياسية وأخرى دينية، ومثقفون وأدباء، لم ينتصروا لحق الكاتب وحرية المبدع، ولا دافعوا عن حرية الابداع والأدب، وظلت الرواية ـ وما تزال ـ تُذكرنا بحالنا، الذي لا يسر عدوا ولا حبيبا، ذلك الحال الذي تخلفنا فيه كثيرا عن مواكبة خطى العصر، وفيه «حقوق الانسان وحرياته الأساسية» واحدة من أهم قيمه، وعلى رأسها جميعا «حرية الابداع».

**