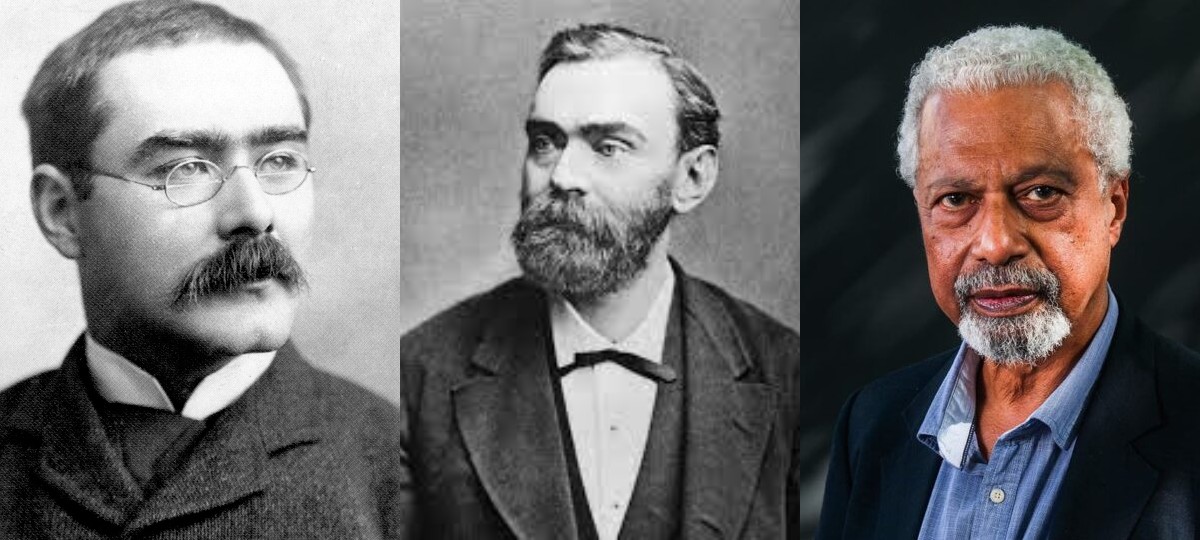

يُتيح فوز عبد الرزاق قرنح بجائزة نوبل للآداب؛ وربما يجعلها ضرورية، إمكانية النظر إلى الجائزة؛ من بدايتها حتى الآن، نظرة عامة، مكثفة، في بضع مسائل محددة.

أوصى ألفريد نوبل بمعظم ثروته لتمويل خمس جوائز سنوية، تُمنح لشخصيات “أسهمت بنصيب وافر في نفع البشرية”، في خمسة مجالات علمية وأدبية وسياسية، هي: الفيزياء، والكيمياء، والطب، والأدب، والسلام. وفي عام 1968، أضاف البنك المركزي السويدي مجالا سادسا إلى سلسلة الجوائز هو الاقتصاد؛ رغم أنه لا يحمل بشكل رسمي وصْف جائزة نوبل، وإنما جائزة بنك السويد في الاقتصاد.

***********

ومسألتنا الأولى متعلقة بجملة “نصيب وافر في نفع البشرية”، فهي تتضمن حكم قيمة، تتباين الآراء في تحديده وتقديره، إلى حد التناقض في بعض الأحيان، وهو تناقض نابع من شخصية صاحب الجائزة، فرجل الأعمال السويدي- ومخترع الديناميت- ألفريد نوبل، كان عالما، وأديبا، له ذائقة خاصة وتصورات ثقافية وحضارية، كانت تقود لجنة الجائزة بشدة في سنواتها الأولى، على ما يظهر لنا.

وإذا كان حديثنا محصورا في جائزة الآداب، فإن نظرة إلى مجمل الجوائز يكشف، بجلاء، أن “النصيب الأوفر” يتميز بعدم التوازن المطلق، ذلك أن إحصاء الفائزين، وتوزيعهم الجغرافي و”الوطني” يظهر إختلالا بالغا، كما يمثله الشكل التالي:

توزيع جوائز نوبل بِحسب البلد. العدد يُمثِّلُ إجمالي عدد الجوائز التي فاز بها هذا البلد دون غيره. أمَّا النسبة فتُمثل إجمالي تلك الجوائز من بين جميع الجوائز التي فازت بها كُل البُلدان. لم تُعتمد الجوائز التي مُنحت إلى المُنظمات الدوليَّة. احتُسبت جميع الإحصاءات حتَّى سنة 2010؛ مُتضمنةً إيَّاها كذلك. نظرًا لأنَّ بعض الأشخاص قد يحملون جنسيَّة أكثر من دولة أو يفوزون بجائزةٍ باسم أكثر من دولة، فإنَّ الأرقام قد تتقاطع أو تتضارب في بعض الأحيان، وبالتالي فإنَّ النتيجة النهائيَّة قد لا تكون دقيقة، تماما.

**************

هذا عن التوزيع بحسب “الجنسية”: مواطنو ثلاث دول (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا) نالوا أكثر من نصف الجوائز، هذا ليس اتهاما، أنه مؤشر للواقع العاملي غير المتوازن، وغير العالد، واقع لا بد أن يتعدل، أما التفصيل بحسب الدين فيظهر دلالة هامة، وهي أن الآداب كانت أكثر توازنا، من العلوم والسياسة والاقتصاد، وهو ما يمثله الشكل التالي

توزيع جوائز نوبل بحسب الدين المعطيات مأخوذة من كتاب 100 Years of Nobel Prizes باروخ شاليف، 100 عام على جوائز نوبل (2003)، مطبعة الناشرون والموزعون آتلانتك ص.57: بين الأعوام 1901 و2000 تبيّن أن 654 حاصل على جائزة نوبل إنتمى الى 28 ديانة، وينتمي حوالي (65.4%) من الحاصلين على جائزة نوبل إلى الديانة المسيحية بطوائفها المتعددة. حصل المسيحيون بين السنوات 1901-2000 على 78.3% من جوائز نوبل للسلام، وعلى 72.5% من جوائز نوبل في الكيمياء، وكان 65.3% من جوائز نوبل في الفيزياء، و62% من جوائز نوبل في الطب، و53.5% من جوائز نوبل في الإقتصاد و49.5% من جوائز نوبل في الأدب من نصيب المسيحيين.

يُذكر أن البروتستانت والمسيحيين الذين لم تحدد طائفتهم يتركز حضورهم في تصنيفات جوائز نوبل في الكيمياء والفيزياء والطب في حين أن الكاثوليك يتركز تمثليهم في جوائز نوبل للأدب والسلام والطب، أمّا الأرثوذكس الشرقيين فلديهم تمثيل عالي في تصنيفات نوبل للفيزياء والإقتصاد والأدب.

حوالي 10.5% من الحاصلين على جائزة نوبل كانوا من الملحدين واللا أدريين (بين الأعوام 1901-2000) في حين ترتفع النسبة إلى 35% من الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب هم من اللادينيين والملحدين، في حين حصل اليهود على أكثر من 20% من جوائز نوبل (بين الأعوام 1901-2000). وحصل إحدى عشرة مسلما على جائزة نوبل (بين الأعوام 1901-2014) حصل سبعة منهم على جائزة نوبل للسلام.

**************

يمكن، بالطبع، تجاهل مثل هذه التصنيفات، وتصور أنها غير ذات معنى، أو على العكس، يمكن عدها هي الأساس في النظر إلى الجائزة، وتقدير مكانتها، ودورها، وتوجهها، لكن آيا كان المنظور الذي يعتمده القارئ، فعليه أن ينظر إلى جوائز بلده “الوطنية”، وعقد مقارنة، بينها وبين نوبل ليتمكن من الحكم، ذلك أن أي تصنيف هو بطبيعته محمل بتصورات وتأويلات، فمثلا عند النظر إلى تصنيفات: الدين، الهوية الجنسية، الثقافة الفرعية، اللغة، العلاقة بين الثقافة السائدة وتلك المضادة لها، يتوجب النظر إلى الأمثلة “الوطنية”، وكمثال أكثر تحديدا يمكن للقارئ المصري أن يعقد مقارنات، بين نوبل وبين جوائز الدولة، ويبحث كم امرأة، وكم مسيحي، وكم نوبي، وكم…، وكم…، بحسب التصنيف الذي يعتمد عليه في المقارنة.

نقاد نوبل على أساس اِنحيازاتها الظاهرة يبرزون هذا العام أن الحصيلة في الادآب كانت كالتالي: من بين الفائزين الـ 117 في فئة الآداب منذ بدء منح جوائز نوبل عام 1901، بلغ عدد الأوروبيين أو الأميركيين الشماليين 95، أي أكثر من 80 في المئة. أما عدد الرجال من هذه اللائحة فبلغ بفوز قرنح 102، في مقابل 16 امرأة فحسب.

لجنة نوبل تعيد وتكرر: إن المعيار الوحيد هو “الجدارة الأدبية”، ففي مواجهة النقد المنطلق من رؤية تجزم بأن نوبل لها انحيازات محددة، وعدت الأكاديمية السويدية بتوسيع آفاقها الجغرافية، رغم حرص رئيسها، أندرس أولسون، على أن يكرر تأكيده أن “الجدارة الأدبية” هي “المعيار المطلق والوحيد”.

لكن ذلك لم يقنع الكثيرين.

المسألة الثانية، هي أن الانحيازات، والتحديدات الصارمة، كانت منذ البداية موضع جدل بالغ، بالطبع في مجال الآداب، ذلك أنها كانت، ولا تزال وإن بوتيرة أقل، بؤرة صراع ضار بين مفاهيم وتصورات بالغة التعقيد.

يشرح عباس محمود العقاد؛ في الكتيب الذي وضعه قبل رحيله مباشرة (1964)؛ وهو أخر كتبه الصادرة في حياته، والمعنون “جوائز الأدب العالمية: مَثَل من جائزة نوبل”، معضلة السنة الأولى (1901)، وكيف، ولماذا أخطأت لجنة نوبل في اختياراتها الأولى، ويضرب مثلا بأربعة: “هم: هنريك إبسن النرويجي، وليون تولستوي الروسي، وأميل زولا الفرنسي، وتوماس هاردي الإنجليزي، وقد كان الثلاثة الأولون في أوج شهرتهم في السنة الأولى من القرن العشرين، وهي السنة التي بدأت فيها أعمال اللجنة، وكان توماس هاردي في الحادية والستين من عمره مكتمل الشهرة في القصة، صاعدًا إلى ذروة الاعتراف والتقدير في الشعر، وإنْ لم يدرك فيه تلك المكانة الأدبية التي انتهى إليها إبسن وتولستوي وزولا”.

أخطأت نوبل الأربعة، ورحلوا دون أن تذهب إليهم الجائزة. ويفصل العقاد في شرح الأسباب والمبررات والدواعي، وأهم ما يجدر ذكره، هنا، هو مبرر عدم منح زولا الجائزة، فيذكر العقاد أنه “كان معروفًا عن ألفريد نوبل- وهو أديب له مذهب في الأدب- أنه شديد النفور من مذهب “الطبيعيين” الذين يقودهم “زولا” في اللغة الفرنسية، وكان يرميهم بالخشونة وجلافة الذوق التي لا تتفق مع الأريحية المثالية”.

*******************

المسألة الثالثة متصلة بدور الترجمة، وأهميتها البالغة، في جائزة نوبل للآداب. وهي مسألة هامة بالنسبة لي كَوْني أحادي اللغة (أُحاديّ اللُّغَة: مَنْ يعرف أو يستخدم لغة واحدة فقط).

أتقن الفريد نوبل أربع لغات بالإضافة إلى لغته الأم “السويدية”، وهي: الروسية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، وكان يكتب بهذه اللغات نثرا على أحسن ما يكون النثر؛ كما يذكر محمود قاسم في كتابه “موسوعة جائزة نوبل”.

والترجمة كانت الخطوة الأولى في تنظيم عمل مؤسسة نوبل، فبمجرد التصديق على النظام الأساسي لها- 29 يونيو 1900-، أسست الأكاديمية السويدية أيضًا معهد نوبل، الذي انتسب إليه عدد من الخبراء في الأدب بلغات مختلفة: السلافية، الفرنسية الإسبانية، الإنجليزية، الهولندية، البرتغالية، الألمانية الاسكندنافية، الإيطالية. وكانت مهمة الخبراء هي مساعدة الأكاديمية في التقييمات الفردية للمرشحين المقترحين. وكانت الاكاديمية تدرك، جيدا، أنها تحصر أهتمامها، فقط، في هذه المرحلة التي امتدت لسنوات، في مجالات المتعلقة باللغات الأوروبية الرئيسية.

وكَوْني أحادي اللغة أجد بعض الحرج في التجرأ على الكتابة عن عبد الرزاق قرنح، الذي لم أقرأ أدبه بعد، وبالتالي لا أستطيع أن أقول فيه قولا محددا، وهو غير معروف لدى القارئ العربي إلا لمتعددي اللغة، فلم يترجم له الى العربية شيئا، بعد.

لكن يمكنني أن أنقل فقرة مما نشره أحمد شافعي، في مدونته (قراءات أحمد شافعي)، وهي مقال لعبد الرزاق قرنح، عنوانها “الكتابة والمكان”، نشرت هذه المقالة في مجلة (World Literature Today) مجلد 78، رقم 2 (مايو ـ أغسطس ـ 2004) والمجلة تصدر عن مجلس أوصياء جامعة أوكلاهوما.

كتب قرنح:

“كان التعليم المدرسي الذي تلقيته في زنجبار بريطانيا كولونياليا (استعماريا)، حتى وإن كنا في مراحله الأخيرة قد تحولناـ لفترة وجيزة ـ إلى دولة مستقلة ثورية. وقد يصح أيضا القول بأن أغلب الصغار يمرون بتجربة الاكتساب والتخزين المدرسي للمعرفة فلا يكون له معنى لديهم في حينه، أو أنه يبدو أمرا مؤسسيا منقطع العلاقة بهم. أعتقد أن الأمر كان أكثر إلغازا بالنسبة لنا، وأن كثيرا للغاية مما تعلمناه جعلنا نبدو مستهلكين عارضين لمواد موجهة إلى غيرنا. ولكن ذلك أثمر ـ كما في حالة تلاميذ آخرين ـ عن نفع ما. فما تعلمته في هذه الدراسة، بين أشياء قيمة كثيرة أخرى، هو كيف كان البريطانيون ينظرون إلى العالم وكيف كانوا ينظرون إليَّ أنا. لم أتعلم ذلك على الفور، بل بمرور الوقت ومن خلال التذكر، وفي ضوء تعليم آخر. ولكن ذلك لم يكن التعليم الوحيد الذي تلقيته. فقد كنت أتعلم من المسجد، ومن مدرسة تحفيظ القرآن، ومن الشوارع، ومن البيت، ومن القراءة الفوضوية. وما كنت أتعلمه في تلك الأماكن كان في بعض الأوقات سافر التناقض مع ما كنت أتعلمه في المدرسة. ولم يكن هذا معيقا بقدر ما يبدو، برغم أنه في بعض الأوقات كان مؤلما ومخجلا. بمرور الوقت بات التعامل مع تلك السرديات المتناقضة بهذه الطريقة يبدو لي عملية دينامية، حتى وإن كانت بطبيعتها الأصيلة عملية تتم من موقف الضعف. منها أتت طاقة الرفض والاعتراض، وتعلم التشبث بالتحفظات التي سوف يبقيها الزمن والمعرفة. ومنها أتت طريقة للتكيف مع الاختلاف وأخذه في الحسبان، وتثبيت فرص طرق أخرى أكثر تعقيدا للمعرفة”.

*************

المسألة الرابعة ترتكز على التنويه الأساسي، الذي أعلنته لجنة نوبل، بالفائز بجائزة نوبل الآداب 2021، الروائي عبد الرزاق قرنح، وذلك عن “سرده الخالي من أي مساومة للاستعمار”.

هذا التنويه ينفتح، بالضرورة، على استعراض سريع لمحطتين في تاريخ نوبل للآداب: كيبلنج، تشرشل.

ولنبدأ من الأخير، ذلك لأنه، أولا، سيمكننا من أن نرى نوبل في صورتها الشائهة، وثانيا، سيتيح النظر لبعض الإرث الاستعماري، الذي لا زالت آثاره فاعلة.

حلت في مارس الماضى الذكرى المئوية الأولى على مؤتمر القاهرة. لننظر إلى الصورة التاريخية، ثم نتناول الحدث ببعض كلمات.

الخامس على اليمين جلوساً وزير المستعمرات البريطاني (وينستن تشرشل) رئيس المؤتمر وعلى يساره المندوب السامي البريطاني في العراق بعد ذلك (بيرسي كوكس) وخلفه مباشرةً وزير الدفاع العراقي بعد ذلك (جعفر العسكري) وعلى يسار جعفر، لورانس العرب وعلى يمينه الكرنل واتسون ثم وزير المالية (ساسون حسقيل) ثم “الخاتون” جيرترود – السكرتيرة الشرقية لدائرة المندوب السامي البريطاني (مس بيل).

في 12 مارس 1921، انعقد، لمدة أسبوعين، في فندق سميراميس في القاهرة، مؤتمر استعماري كان له الآثر المدمر في تشكيل خارطة الكيانات السياسية المضطربة في الفضاء العربي الآسيوي بمجمله. فقد وضع المؤتمرون الخارطة أمامهم وراحت أقلامهم وحرابهم ترسم خرائط ملغومة. تشرشل قضى أغلب الوقت، كما يذكر في مذكراته، في ممارسة هوايته الجديدة في الرسم الزيتي، والعمل على مخطوطة تاريخه في الحرب العالمية الأولى، وبمزاج “سمج” راح يستوحي بعض أجواء ألف ليلة وليلة، معلقا على عدد المشاركين في المؤتمر (كانوا أربعون شخصا) بأنه كان أحد “أربعين حراميًا”.

لننظر، مرة آخرى، للصورة، ونتذكر وضعية، ومكانة، ومعني، الجالس على الأرض!

بما أننا في معرض الحديث عن الآداب، فلن يكون مجافيا للواقع، أن نقول: كان ونستون تشرشل (1874- 1956) يحاول أن يتعافى في القاهرة، وهو يعيد تشكيل الإرث العثماني قي المشرق العربي، من الجراح النفسية البالغة، التي طالته من جراء فشل حملة جاليبولي (أو حملة الدردنيل أو معركة جناق قلعة)، هي حملة عسكرية شنتها قوات بريطانية وفرنسية مشتركة خلال الحرب العالمية الأولى بهدف احتلال العاصمة العثمانية إسطنبول، واستمرت من 19 فبراير 1915 إلى 9 يناير 1916، وبأت بفشل ذريع، وتكبدت فيها قوات التحالف (بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، فرنسا) خسائر بشرية وعسكرية مروعة. وقد ظلت أشباح الدردنيل تطارد تشرشل حتى لحظات الحرب العالمية الثانية الفاصلة.

بعد مرور ثلاثة عقود على مؤتمر القاهرة (صنع خلالها تشرشل مجده السياسي والعسكري الأهم، وتنقل بين كراسي الحكم والمعارضة) عاد مجددا للأضواء، وخاض كزعيم لحزب المحافظين الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، وفاز بها، وتولى منصب وزير الدفاع منذ أكتوبر 1951 وحتى يناير 1952. بعدها، تولى منصب رئيس الوزراء، في أكتوبر 1952. وفي يونيو 1953، أصيب تشرشل بآلام سكتة دماغية، أثناء تواجده في مقر مجلس الوزراء. بعد ثلاثة أشهر أعلنت لجنة نوبل فوز السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل جائزتها للآداب في مجال التاريخ، المقالة، المذكرات، و“لإتقانه للوصف التاريخي وكذلك لخطاباته الرائعة في الدفاع عن القيم الإنسانية السامية”.

فاز تشرشل بنوبل الأداب وهو رئيس وزراء المملكة المتحدة، حين بدى أنه في أيامه الأخيرة، وظل الكثيرون ينظرون له كواحد من أعظم شخصيات القرن العشرين، وعده مشاركون في استطلاع أُجري عام 2002 “أعظم بريطاني على مر العصور”.

حين أضع فوز تشرشل بنوبل الآداب (1953) بإزاء فوز قرنح بجائزة هذا العام، يخيل لي أن قرنح، وملايين غيره، يعتبرون أن صورة القاهرة هي الأكثر تعبيرا عن إرث تشرشل “الإنساني”، ومن بين هؤلاء، ولا أستبعد أن يكون قرنح بينهم، يرون في الجالس على الأرض، في الصورة، صورة لجدهم المباشر.

لا أستبعد أن يشعر عبد الرزاق قرنح، إذ ينظر للصورة، بمثل هذا الشعور، فهو، كإنسان وكأديب، يحتشد بصفات شخصية بالغة الكثافة؛ فهو: أفريقي، تنزاني لناحية الأم، يمني لناحية الأب، حضرمي لناحية القبيلة أو العائلة (تمتد أصوله إلى عائلة قرنح في الديس الشرقية في حضر موت)، زنجباري لناحية الولادة، ولد العام 1948 في جزيرة زنجبار التابعة لتنزانيا، لكنّه فرّ منها العام 1968 عندما كانت الأقلية المسلمة تتعرض للاضطهاد. فلجأ إلى بريطانيا طلباً للعلم، ولم يتمكن من العودة إلى زنجبار إلا في العام 1984، ما سمح له برؤية والده قبل وقت قصير من وفاته.

وهو بالإضافة إلى كل هذا، تفاعل مع الثقافة “الكوزموبوليتية” التي تمزج الحداثة الغربية مع ثقافة الشعوب ولغتها، وهو يكتب بالإنجليزية؛ مع أن لغته الأولى (الأم) هي السواحلية، وكان أستاذاً للأدب الإنجليزي والأدب ما بعد الكولونيالي في جامعة كنت، كانتربري، حتى تقاعده قبل مدة.

وقد أوضحت لجنة نوبل أن المؤلف الذي تشكل رواية “باراديس” (“الجنة”) أشهر مؤلفاته، مُنح الجائزة نظراً إلى سرده “المتعاطف والذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات… وتفانيه من أجل الحقيقة، وكرهه للتبسيط، مذهلان… وتبتعد رواياته عن التنميط، وتفتح عيوننا على شرق إفريقيا المتنوع ثقافياً، وغير المعروف بالنسبة لكثيرين حول العالم”.

وفي تصريحاته الأولى، بعد الفوز، دعا قرنح أوروبا إلى اعتبار اللاجئين الوافدين إليها من إفريقيا بمثابة ثروة، منبها إلى إن “كثيرون من هؤلاء (…) يأتون بدافع الضرورة، ولأنهم بصراحة يملكون ما يقدّمونه.. وهم لا يأتون فارغي الأيدي..(إنهم) أشخاص موهوبون ومفعمون بالطاقة”.

هذا الكلام مبرر إضافي لتصوري السابق عن صورة القاهرة.

***************

نشرت رواية قرنح “جنة” عام 1994. وتروي حكاية طفل كبر في تنزانيا في بداية القرن العشرين. ونالت الرواية جائزة “بوكر” البريطانية، ما مثّل إنجازاً كبيراً في مسيرة المؤلف الروائية. ولفتت لجنة نوبل إلى مجمل أعماله، حيث “تجد شخصياته نفسها في فجوة بين الثقافات والقارات، بين حياة كانت موجودة، وحياة ناشئة، إنها حالة غير آمنة لا يمكن حلها على الإطلاق”.

هنا سنجد لزاما وضع قرنح بإزاء كبيلنج، فهما في سيرتهم الشخصية، ونتاجهم الأدبي، ونظرتهم للحياة والإنسان، يقفان على طرفي النقيض، دون غض النظر عن مواهبهم الأدبية والفكرية.

فاز رديارد كيبلنج (1865- 1936) بجائزة نوبل للآداب عام 1907، وذكرت اللجنة في تنويهها بالفائز في مجالات الرواية، القصة القصيرة، الشعر، أنه مُنح الجائزة “نظرًا لقوة الملاحظة، وأصالة الخيال، ورجولة الأفكار والموهبة الرائعة في السرد التي تميز إبداعات هذا المؤلف المشهور عالميًا”.

ولد كيبلنج في مدينة بومباي (الهندية)، وكان والده فنانا ومعلما ثم أصبح أمينا لمتحف لاهور (وهي في باكستان الآن) وظل حتى سنته السادسة يعتبر اللغة الهندوسية لغته الأم، فكان يتكلمها ويفكر ويحلم بها. ثم أرسله والداه؛ ومعه أخته “اليس”، إلى إنجلترا لتلقي التعليم واكتساب أساليب الحياة البريطانية، وقبيل أن يبلغ عامه السابع عشر، عاد إلى الهند من جديد، حيث عمل في لاهور في وظيفة مساعد لرئيس تحرير الجردية المدنية العسكرية.

ظلت أعمال كيبلنج محجوبة عن أحادي اللغة، مثلي، زمنا طويلا، حتى قرأت ترجمة محمد عناني لروايته “كيم (مغامرات صبي بحثا عن هويته في الهند)”، الصادرة عن المشروع القومي للترجمة- القاهرة، 2011.

كنت، بالطبع، قد قرأت ترجمات لكتب تناولته، ومرات عديدة، وردت مقاطع من قصيدته الأشهر، التي كان يضرب بها المثل على نمط التفكير الاستعماري:

الشرق هو الشرق

والغرب هو الغرب

لن يلتقي الاثنان

حتى يأتي الرحمن

بالأرض وبالأكوان

يوم الحشر الأعظم

لحساب لا يرحم

في تقديمه لترجمته، يذكر عناني اللفاء الأول له (1965) مع عالم كيبلنج وروايته:

“لم أستطع أن أستوعب ما قرأت، فالرواية تقدم عالما غريبا عني، إذ تدور أحداثها في الهند وفي القرن التاسع عشر، واللغة حافلة بالكلمات الهندية، وكان بعضها قد دخل اللغة الإنجليزية، والبعض لم يدخل لكنه يرد في الإشارات إلى عادات الهندوس والبوذيين وطقوسهم ومفاهيم مذاهبهم الدينية، ولم أجد أن الجهد جدير ببذله”.

ثم يذكر عودته إليه:

“وعدت- بطبيعة الحال- إلى الانشغال بهذا الأديب “الخلافي”، ولم أكن أعجب لأن أدبه لم يترجم من قبل، فمن الطبيعي أن ينصرف من يعانون من الاستعمار البريطاني الغاشم عن كاتب يتحدث بلسان الإمبراطورية البريطانية، لكني كنت أعجب لتجاهل هذا الشاعر والروائي هذا التجاهل التام، فإذا لم نكن نحبه- وهذا صحيح وله ما يبرره- فلماذا لم ننقده أو نهاجمه؟..وعندها قررت أن أوليه اهتمامي، خصوصا بعد أن قرأت مقدمة إدوارد سعيد (وهو من هو) لرواية كيم، التي صدرت أول مرة عام 1901.

يؤكد، عناني، في تقديمه، أنه “من العسير تجاهل روائي وشاعر كان أول إنجليزي يفوز بجائزة نوبل للآداب عام 1907”. على الرغم من أنه “ارتبط اسم المؤلف رديارد كيبلنج (Rudyard Kipling) بالإمبراطورية البريطانية في أوجها، حتى أصبح يوصف بأنه شاعر الإمبراطورية، كما ارتبطت كتاباته النثرية، وخصوصا رواياته وقصصه القصيرة بكل ما اتسم به العهد الاستعماري من مثالب.

ويورد، عناني، في تقديمه لترجمة قصيدة “عبء الرجل الأبيض” أن عنوان القصيدة “أصبح يمثل الفلسفة الاستعمارية التي تنبهت الشعوب لها منذ زمن طويل، ألا وهي أن الاستعمار واجب ملقى على كاهل الرجل الأبيض، وأن هذا الواجب يقضي بنقل الحضارة إلى الشعوب المستعمرة التي تعيش في “وحشية”، وما دام ذلك واجبا فهو عبء يتحمله الرجل الأبيض، ومن ثم أصبح عنوان القصيدة يمثل إدانة صريحة للفلسفة الاستعمارية القاسدة، ناهيك بما يرد في أبياتها من مغالطات يؤسقني أن أقول إنها لم تُنبذ إلى الآن نبذا تاما في عالم اليوم.

ويحكي جانبا من ظروف نشرها: في عام 1899 أرسل كيبلنج إلى صديقه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نسخة من قصيدة “عبء الرجل الأبيض”، قبل نشرها يوم 4 فبراير من العام نفسه في صحيفة التايمز البريطانية، ويخاطب فيها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب التي خاضتها عام 1899 مع إسبانيا وأدت إلى احتلال كوبا والفلبين، وكانتا من الممتلكات الإسبانية، وتقول القصيدة:

تحملوا عبء الرجال البيض

وأرسلوا من خير من ربيتم

وقيدوا بالنفي أبناءكم

كيما يلبوا حاجة الذين قد أسرتم

وليحملوا أثقال هذه القيود حتى

يخدموا الذين في مراتع الوحشية

تلك الشعوب الجهمة التي بها ظفرتم

نصف من الشيطان ثم نصف نزعة طفولية

******

تحملوا عبء الرجال البيض

وثابروا ثم اثبتوا

لتحجبوا التهديد بالإرهاب

وتكبتوا مظاهر الزهو العجاب

بل ابتغوا البسيط في الكلام والصريح

ولتشرحوا الألفاظ حتى تضمنوا الوضوح

سعيا لنفع شعب آخر

وكسب شعب آخر

******

تحملوا عبء الرجال البيض

والحرب ضارية لتنشدوا السلام

ولتملأوا أفواه جوعاهم هناك بالطعام

ولتوقفوا زحف السقام

ولترقبوا إذا اقتربتم من نوال ذلك المرام

من أجل إسعاد أناس غيركم

مغبة التراخي عند حمقى الوثنية

وكيف ينهار بها كل الذي رجوتم

********

ثم يترجم، عناني، بعض ما ذكره إدوارد سعيد في مقدمته لطبعة “كيم” عام 1987. لكننا قبل أن نقرأ ما كتبه، سعيد، فلننظر إلى هذا الرسم الساخر من كيبلنج وقصيدته:

جون بل البريطاني والعم سام الأميركي يحملان “عبء الرجل الأبيض” وهم يأخذان شعوب الجنوب العالمي إلى الحضارة (مجلة جادج، 1 أبريل 1899)

يصور هذا الكارتون تمثيلاً لقصيدة روديارد كيبلينج الشهيرة عبء الرجل الأبيض. نُشرت فلسفة القصيدة في الأصل في فبراير 1899، وسرعان ما تطورت كرد فعل الولايات المتحدة على ضم الفلبين. استخدمت الولايات المتحدة “عبء الرجل الأبيض” كحجة للسيطرة الإمبريالية على الفلبين وكوبا على أساس الضرورة الأخلاقية. أصبح الآن من واجب الولايات المتحدة الأخلاقي تطوير وتحديث الأراضي المحتلة من أجل المساعدة في نقل البرابرة الأجانب إلى الحضارة.

جون بُل: هو تجسيد وطني للمملكة المتحدة بصفة عامة وإنجلترا بصفة خاصة، وخصوصا في الرسوم السياسية وأعمال تصورية شبيهة.

العم سام: هو رمز ولقب شعبي يطلق على الولايات المتحدة الأميركية.

واضح من الرسم تصوير شخصية مصرية وسودانية وعربية فيما يحمله “جون بُل”، حيث كنا “عبء” على “الرجال البيض”!.

*********

كتب إدوارد سعيد؛ في مقدمته لطبعة “كيم” عام 1987:

“الواقع أن أحد أسباب قوة كيبلنج يتمثل في أنه كان فنانا ذا مواهب هائلة، وكل ما فعله في فنه هو صوغه لأفكار كان يمكن أن يقل اتصافها بالدوام كثيرا، على الرغم من سوقيتها، من دون فنه. ولكن السبب الآخر لقوته أنه كان يتمتع بالمساندة أيضا (ومن ثم كان يستطيع الانتفاع) بالعُمُد التي تدعمها السلطة للثقافة الأوروبية في القرن التاسع عشر. وكانت هذه الثقافة تُسلِّم إلى حد ما بدونية الأجناس غير البيضاء، وضرورة تولي حضارة أرقى حُكم هذه الأجناس، ودوهر الشرقيين المطلق الذي لا يتغير، وكذلك جوهر السود والبدائيين والنساء، أي إن ذلك كان من البديهيات التي لا تناقش في الحياة الحديثة”.

******

سنختم بثلاث ملاحظات، ولنتذكر معنى فوز قرنح، وننتظر المترجمين؛ لنحكم.

فأولا: واضح من الرسم أن النقد والسخرية من قصيدة كيبلنج، ونظرية “عبء الرجل الأبيض” الاستعمارية، جاء فور نشرها، وأن الأصوات “الغربية” المضادة لها لم توفر جهدا في تفنيدها، منذ البداية، وحتى الآن، ففي يوليو 2018، محا طلبة في جامعة مانشستر جدارية كتب عليها نص قصيدة كيبلنج؛ محتجين على ما يرونه توجها “عنصريا” فيها، واستبدلوها بمقطع من قصيدة للشاعرة الأمريكية مايا أنجيلو؛ في محاولة لتأكيد دور “الأصوات السود والسمر” في كتابة التاريخ. وقد اعتذر اتحاد الطلاب في الجامعة، الذي أشرف على تعليق القصيدة، إلى الطلبة المعترضين، عما رآه تقصيرا في عدم استشارتهم بشأن اختيار القصيدة. وقال الطلاب، الذين محوا كيبلنج وثبتوا أنجيلو، أنهم شعروا أن كيبلنج ” لا يتناسب مع قيمنا”.

ثانيا: منذ نشر القصيدة وحتى الآن توالى هذا النقد والسخرية، لكن “العقل” الاستعماري ظل مسيطرا ومهيمنا، في المركز، وربما كانت هيمنته في الأطراف، أشد، وأعمق، ومن هذه الزاوية يبدو أن أعمال قرنح تكتسب أهميتها.

ثالثا: لتوضيح، تفصيلي، للملاحظتين السابقتين، يمكن استعادة أجواء تجمع بين قصيدة “عبء الرجل الأبيض”، والسخرية منها فور نشرها، مباشرة، وبين ما فعله طلاب مانشستر، وبينهما وبين واقعة “الريشات الأربع”.

في الرسم نجد تخييل لشخصيتي مصري وسوداني، ذلك كان في عام 1899، أي أنها تتزامن مع الجولة الأخيرة من الثورة المهدية في السودان، في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني، بالأساس، وبالتبعية، في مواجهة القوات المصرية، التي ساقها جيش الاحتلال البريطاني في مصر، قصرا، إلى هناك. الثورة المهدية، وما جرى في السودان من مواجهات دامية (1881- 1899) كان موضوعا للعديد من الروايات، والقصص، والقصائد، لأدباء إنجليز، كان من بين أشهرها رواية الريشات الأربع (بالإنجليزية: The Four Feathers)، وهي رواية مغامرة للكاتب البريطاني ألفرد مايسون، نشرت عام 1902، واقتبست في عدد من الأفلام. وقد نشرت أول مرة في مجلة كورنهيل. تدور أحداث الرواية في زمن الثورة المهدية، حيث يقرر جندي شاب ترك الجيش فيجلب العار لنفسه، ويصفه أصدقاؤه بالجبن ويعطونه أربع ريشات بيضاء كرمز للجبن. ويقرر التكفير عن نفسه بإظهار شجاعته وإنقاذ أصدقائه.

معركة أم درمان

عديدة هي الأفلام التي تناولت هذه الأحداث، بعضها قام بالتمثيل فيه نجوم لامعون في السينما البريطانية والأمريكية، وعقب هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، فكرت عدة شركات سينمائية أمريكية كبرى (باراماونت، وميرماكس، وغيرهما) في إعادة تقديم الرواية، وبالفعل صورت مشاهد الفيلم في بريطانيا، حيث تجري وقائع الرواية في جانبها البريطاني، وفي الصحراء المغربية، فقد رفضت السلطات السودانية، طلب شركات الإنتاج التصوير في أراضيها، في المواقع التي جرت فيها الأحداث التاريخية، وتم انتاج الفيلم، وعرض في دور العرض عبر العالم، في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة، تفتتح غزوها لأفغانستان، وتستعد لاحتلال العراق.

وكان أن تقدمت شركات الإنتاج بطلب عرض الفيلم في مصر، وهنا حدث ما يكشف عن معضلتنا الختامية، وملخصها: ما نراه على الشاشة، وما نقرأه، وما يقر في وعي الغالبية العظمى، نتيجة التعمية على وقائع التاريخ، ودلالاته، هو في جانبه الأعظم ترديد، ببغائي، مقيت، لمفهوم، وفلسفة، ونظرية كيبلينج، ففي البداية رفضت الرقابة الموافقة على عرض الفيلم، وذكر تقريرها أن صناع الفيلم استغلوا “واقعة دخول القوات البريطانية المستعمرة إلى السودان للايحاء بتحالف القوات المصرية وقتها مع الاستعمار البريطاني في الهجوم على الثوار السودانيين بقيادة الإمام محمد أحمد المهدي بما يعني اتفاق الطرفين على التنكيل بالسودانيين وتصويرهم كعبيد”؛ بشكل اعتبرته الرقابة “محاولة لضرب الأمة العربية ورغبة في بث الفرقة بين شعوبها واحياء للجروح القديمة، بالاضافة الى اظهار المسلمين في صورة تفتقد الى الرحمة والانسانية. كما اعتبرت الرقابة أن الفيلم اسقاط على مانحن فيه الآن من حملة شرسة ضد المسلمين وغزو لأرض العراق بقوات أجنبية محتلة”، لكن الرقابة رضخت للضغوط، وعرض الفيلم.

لست بالقطع، مع المنع، مطلقا، لكن الواقعة صارخة، تقول: نحن نقرأ، ونشاهد، ونسمع، ونفكر، ونتصرف؛ في أغلب الأوقات، من منطلق أننا لا نملك رواية عن تاريخنا (وعن حاضرنا بالأولى)، لا نملك سردية، وإن كنا ندعي، عكس ذلك، فنحن عاجزون عن تقديمها، لنا، أولا، ثم للعالم، وفي هذا، قد يكون من المناسب أن نفرح بقرنح، حتى وإن لم نقرأه؛ بعد.