من المصادفات التي لا تحدث إلا مع شخصية استثنائية مثل عمنا الكبير «محمود السعدني» (التي كشفت عنها ابنته الكبرى الإعلامية القديرة «هالة السعدني») أن يكون يوم ميلاده هو نفس يوم ميلاد ابنه الأقرب إلى قلبه زميلنا العزيز الكاتب الصحفي «أكرم السعدني»، وهو نفسه يوم ميلاد والده المرحوم «عثمان السعدني».

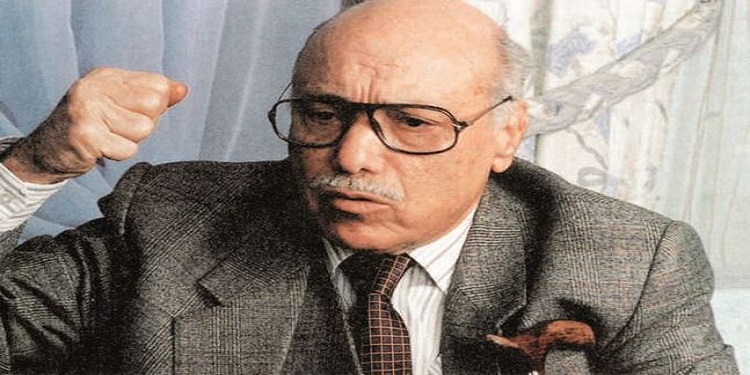

في مثل هذا الأسبوع ولد «محمود السعدني»، بالتحديد في 20 نوفمبر سنة 1928، ورحل عن دنيانا يوم 4 مايو 2010، بعد أن أمضى فيها 82 سنة، عاشها بالطول والعرض كما كان يقول، سجن وشرد وهاجر وعاش حياة الصعاليك، وتعامل مع الملوك والرؤساء والأمراء والحكام، وبقي هو نفسه من دون أي تغيير.

**

تقرأ تفاصيل حياة «الولد الشقي»، وهي كلها تكاد تكون مكتوبة بقلمه، أو مروية بلسانه في جلسات مع خلصائه، فلن تجد عنوانا يلخص تلك الحياة، بمراراتها، وانتكاساتها، وأفراحها وأتراحها، وتلك السخرية اللاذعة التي صبغت حياته، والتي كانت نتاجا طبيعيا لموهبة كبيرة وحياة ثرية، يجمعها كلها ذلك عنوان «على باب الله» الذي اختاره عنوانا لزاويته في الصفحة الأخيرة بمجلة «المصور» التي ظل يكتبها طويلا.

«على باب الله»، هكذا عاش «محمود السعدني»، وعلى هذا مات.

**

ظل «السعدني» طوال حياته حريصا على ملازمة بسطاء الناس وعوامهم، والاحتكاك بهم والعيش في أوساطهم، يعتبر نفسه منهم، وكثيرا ما كان يردد: أنا واحد من هؤلاء الغلابة الواقفين «على باب الله».

قالها مرة للأستاذ «محمد حسنين هيكل» حين طلب إليه العمل في مجلة ساخرة كانت «الأهرام» تنوي إصدارها، وحدد له موعدا في الساعة الثامنة صباحا، غير أن «السعدني»، وصل متأخرا عن موعده بنحو ساعتين، والوقت عند «هيكل» يحسب بالدقائق لا بالساعات، فلم يحادثه «هيكل» في أي شيء يتعلق بعرض العمل في «الأهرام»، ودار الحديث في موضوعات عامة، وبذكاء «السعدني» وخفة ظله أراد أن يُخفف وقع تخلفه عن الموعد المحدد له، فنظر إلى «هيكل» وهو يقول له باسما: «لأنك بتصحى بدري، وأنا أصحى زي ما أنت شايف، فأنا «السعدني» اللي «على باب الله» ، وأنت هيكل اللي مع الرئيس».

**

عاش «السعدني» حياته بالطول والعرض والعمق، عانى الكثير، وسافر طويلا، وعرك صعوبة الحياة في المنفى، وتنقل خلال مشواره الصحفي بين الجرائد والمجلات، بحثا عن حرية الكتابة، ودخل السجن في زمن «جمال عبد الناصر»، وفي زمن «أنور السادات».

وأذكره يوما وهو يقول للسيد «شعراوي جمعه» وزير الداخلية في زمن «عبد الناصر»: حبستوني وأول ما خرجت من السجن تعرفت عليك وعملت معك في «التنظيم البطيخي» (يقصد «التنظيم الطليعي»)، وقلت لنفسي اطمن يا واد، صاحبت وزير الداخلية، فلن يجرؤ أحد على أن يحبسك بعد اليوم، فإذا بي أنا وأنت في السجن»، ويضحكان من سخرية الزمن قبل سخرية «السعدني».

**

حين اقتربتُ من عمنا الكبير الأستاذ «محمود السعدني» كنت أكاد (أموت من الضحك) المتواصل في أمسياته العامرة بقفشاته ولمحاته وطريقته المتفردة في الحكي، والطواف الممتع في بساتين المعرفة والتاريخ والأدب، والتجوال الماتع في النفس البشرية، ولكني لم أنس أبدا أنني كدت (أموت من الخوف) في أول مرة رأيت فيها الكاتب الكبير.

كان ذلك في قاعة واسعة من قاعات مدرسة «السعيدية» الثانوية، جاء «السعدني» يحاضرنا في ندوة مفتوحة، ربما باسم منظمة الشباب أو الاتحاد الاشتراكي، لم أعد أذكر، وسمعته وهو يسخر سخرية لاذعة من المشير «عبد الحكيم عامر»، ومن الشارات العسكرية التي كان يزين بها صدره، وكتفيه، ولم يكن قد مضى إلا القليل على رحيل «المشير»، خفت، وانتابني رعبٌ حقيقي، كان عمري وقتها أقل من ستة عشر عاما، وكنا في نهاية الستينيات، وأحسست بأن الطرق قد تاهت بي وقادتني إلى إحدى قاعات المعارضة للنظام، وملأني سؤال كبير: لماذا كل هذه السخرية اللاذعة من واحد كان إلى وقت قريب من كبار رموز النظام، ولم أعرف الإجابة إلا بعدها بسنين.

**

لم يطمئن قلبي في تلك الندوة التي احتشدنا فيها لسماع «السعدني»، إلا بعدما تنقل من الكلام عما أسماه «خيبة 67»، إلى خيبات أخرى في حياتنا السياسية والاجتماعية والفنية والثقافية، وكنت أتباعه مشدودا إلى كلماته التي تبدو كأنها «كاميرا» ذكية تقف خلف ما يجرى أمامنا من صور، لتلتقط ما يخفي عن أعين الجميع، لنفاجئ بالفرجة على حقيقتنا كما هي، لا كما تصورها «الكاميرا» الرسمية المزروعة في أدمغتنا.

من يومها لم أترك للأستاذ «السعدني»، كلمة مكتوبة، إلا قرأتها بنفس الشغف الذي تلبسني مع أول لقاء لي مع كلماته، ولم يدر بخلدي طوال الوقت أن يوما يمكن أن يجمعني مع «السعدني»، أسمع له، وحدي، أو مع آخرين.

**

أول تعرفي المباشر والحميم على الأستاذ «السعدني» كان في منزل أستاذي المرحوم «فريد عبد الكريم»، الذي كنت أعمل معه في مكتبه إبان عملي بالمحاماة أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وتوثقت معرفتي به في منزل أستاذي الراحل الكبير «محمد عودة» الذي تتلمذت على يديه في الصحافة، وكان «السعدني» في كل الأحوال يكاد يكون هو المتكلم وحده، لا يشرك أحدا معه في الكلام إلا لمامًا.

هو ملك الأمسيات، في بيته، أو في بيوت الأصدقاء، أو في النادي النهري للصحفيين، الذي يرجع إليه الفضل في إنشائه، وفي كل مكان يحل فيه، خلقه الله كما خلق الناس جميعا، ولكن زاده بسطة في الكلام، فكان أبو الكلام بدون منازع.

يظل «السعدني» المتحدث الرسمي والوحيد في الجلسة التي يحضرها حتى تنفض، وتتجلى عبقريته وهو يتنقل من موضوع إلى آخر بسلاسة وعذوبة وعمق، فهو في الأدب والشعر ناقد كبير، قبل أن يكون مبدعا كبيرا، يحفظ من الشعر أعذبه، وهو قارئ للتاريخ كما لم أعرف أحدا مثله، غير «محمد عودة»، وكان أول من لفتني إلى عبقرية «الجبرتي»، ومؤلفات «ابن إياس»، و«ابن تغري بردي»، وهو يحكي عنهم بلغتهم ومفرداتهم ما يفتح أمامك طاقة نور على التاريخ، وكان بارعا في أن يُرجع ما هو حادث إلى ما كان، ويربط بينهما بحبل سري لا تراه إلا عين فاحصة وقلب منير.

**

نكتة «السعدني» لاذعة، وحاضرة في كل لحظة، تضحكك وتبكيك في نفس الوقت، كثيرون ممن جالسوا الكاتب الساخر الكبير تحدثوا عن «خفة دمه» الطبيعية وغير المتكلفة، أذكر أن الأديب الكبير «يوسف ادريس» كتب عنه مرة يقول: «ساعة مع محمود السعدني نعمة من نعم الله، حين يحضر تصبح الجلسة متفجرات من الضحكات».

وفي رأيي أن ضحكات «السعدني» التي كان يثيرها في جلسات المثقفين خاصة، وفيها كبار الكتاب والفنانين والأدباء وغيرهم، هي على الحقيقة من نوعية الضحك الذي هو كالبكاء، فقد كان السعدني ساخرا، يسخر من كل ظواهر التخلف في مجتمعاتنا العربية، شعوبا وقبائل وحكاما وحكومات، وأكثر سخرياته وجعا تلك التي تتعلق بنقد الاستبداد، وما جرَّه علينا من ويلات وما نتج عنه من مآسي.

**

في أول انتظامي في كتابة عمودي الأسبوعي بجريدة «العربي» تحت عنوان «سؤال بريء» كان من حظي أن يقرأ لي أساتذة كبار، وما زلت أذكر أول درس جاءني من الأستاذ «السعدني»، وقد بدا له أني ألزمُ نفسي بالكتابة في كل ما يجري خلال الأسبوع، حتى لا يفوتني أن أُبدي رأيي في وقائع الأسبوع السياسي، وجاءني صوته عبر الهاتف بطريقته ـ المعهودة لمن يعرفونه ـ في الترحيب بتلامذته، وفيها ما فيها من شتيمة ودودة، ولسان لاذع (كالفرقلة)، وبعدها كلمات تشجيع حانية.

كدت أقع من الضحك حين باغتني يومها الأستاذ «السعدني»، وقبل أن يكمل سلامه عليَّ قال: (انت يا بني ب تكتب في آخر زادك؟)، رغم السخرية البادية كنت أسعد الناس بأنه قد جاء اليوم الذي يتصل بي عمنا الكبير ليحدثني عن «عمود» كتبته. وراح ينصحني أن أركز على فكرة واحدة في «العمود»، وبدأ يشرح لي النصيحة بطريقة ودودة ومحبة ولاذعة في الوقت نفسه:

ـ هو انت لازم تقول كل حاجة في مقال واحد؟، هو «الجرنال» مش ها يطلع تاني؟، بلاش تكتب وانت ب تنهج، على مهلك، الدنيا مش ها تطير، وياما ها تكتب، «لسه السنة جُدامنا طويلة» على رأي الواد «سعيد صالح».

**

سخريته طازجة دائمًا وهي بنت ثقافته الواسعة، ومهاراته ومواهبة المتعددة، ولدي ـ كما لدى كثير من مريديه ومحبيه ـ عشرات الحكايات التي سمعتها منه، أو منقولة عنه، وكلها تؤكد المعنى الذي أشرت إليه، لكني أكتفي هنا بحكاية رواها الأستاذ «محمد حسنين هيكل في كتابه «مبارك وزمانه، من المنصة إلى الميدان». يقول:

مرَّ عليَ دون موعد الكاتب الكبير والساخر الأكبر الأستاذ «محمود السعدني»، ودخل إلى مكتبي، وسحبني من يدي إلى شرفة المكتب يقول لي بصوت هامس: «مصيبة، كنت عند الرئيس مبارك الآن»، وأبديت بالإشارة تساؤلا مؤداه، وأين المصيبة؟، وراح «السعدني» يروى:

جلست مع الرئيس ساعة كاملة كلها ضحك ونكت، وعندما حان موعد انصرافي سألته مشيرا إلى المقعد الذي كان يجلس عليه: يا ريس، ما هو شعورك وأنت تجلس على الكرسي الذي جلس عليه «رمسيس الثاني» و«صلاح الدين» و«محمد على» و«جمال عبد الناصر»، بماذا تظنه أجاب علىَّ؟، ولم ينتظر «محمود السعدني»، بل واصل روايته: نظر إلى الكرسي الذي كان يقعد عليه، والتفت إلىَّ وسألني: هل أعجبك الكرسي؟، إذا كان أعجبك، فخذه معك.

ويخبط «محمود السعدني» كفا بكف وهو يقول: «وخرجت وطول الطريق لم أفق من الصدمة ــ الرجل لم يستطع أن يرى من الكرسي إلا أنه كرسي، لم يدرك المعنى الذي قصدت إليه».

يقول هيكل: حاولت طمأنة «محمود السعدني»، وأنا نفسي لا أشعر بالاطمئنان، وكان تعليقي: «الحق عليك وليس عليه، لماذا تحدثه بالرمز؟، لماذا تفترض أن رئيس الدولة يجب أن يكون عليما «بالمجاز» في أدب اللغة؟، وكان تعليق «السعدني» لفظا واحدا لا يجوز نشره».

**

كان «السعدني» حكاءً من نوع فريد، يحكي كأنه يكتب فصلا من رواية مصورة، يرفع صوته ويخفضه، ترق كلماته وتحتد، حسب المشهد الذي يصوره، ويتلبس الشخصية التي يحكيها، أو يحاكيها، حسب الحبكة التي يتقنها ببراعة ليست لغيره، وأزعم أن إنتاج الأستاذ «السعدني» الحقيقي ليس فقط في كتبه الموجودة في كل بيت، ولا حتى في هذا الكم الكبير من كتاباته المنتشرة على صفحات العديد من المطبوعات، إنتاج «السعدني» الكبير مثل بعض عمالقة عصره، يتمثل في هذا الكم الهائل من الكلام المنثور على صفحات ألوف المساءات التي كان دائما ملكها المتوج.

وقد تعرفت في «مصطبة السعدني» على الموهوبين وأنصافهم، ورأيت عنده طالبي الحاجة، وطالبي المحبة الخالصة التي كان هو يُنبوعها الصافي، وطوال مشواره ظل مثل سنديانة مثمرة، وافرة الظل، يستظل بها كل صاحب حاجة، وكل صاحب موهبة، وكل صاحب حقيقي لا يغدر مع الأيام، عرفت في معيته الكبار والصغار، مسئولين سابقين وحاليين. ولم يبق من هؤلاء جميعا غير الموهوبين الأوفياء الذين مضوا على طريقته وأبدعوا وصاروا في الكتابة الساخرة نجوما تحت سمائه.

ترك «محمود السعدني» وراءه ميراثا من الكتابة التي أرادها على طريقة تخصه وحده، صنع بها طريقا وعبَّده ليسلكه من بعده مريدون من أتباع الطريقة التي ذخرت بهم الكتابة الساخرة من بعده.

يبقى إنجاز عمنا «السعدني» الذي لم يتوقف عطاؤه في هؤلاء الذين زرعهم في بستان الكتابة الحقيقية، تلك المواهب التي ترعرعت على يديه في الكتابة الساخرة، وقد كان هو المبرز فيها وهو شيخ طريقتها وكبير نقبائها.

**