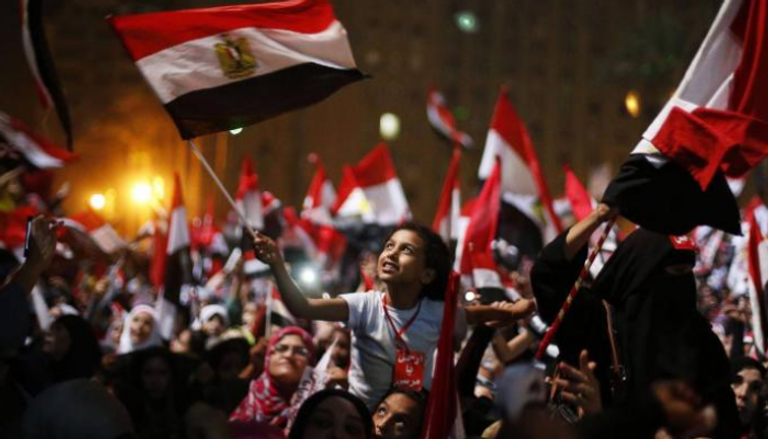

نجحت ديكتاتورية ما بعد 30 يونيو 2013م، بالتدريج، وبكفاءة عالية، في أن تضع ما يزيد عن مائة مليون مصري، في قفص مغلق من كل الجهات، مغلق بإحكام شديد، فلا ترى في داخل القفص حركة، ولا تسمع من داخل القفص همسا.

فسنوات ما بعد 30 يونيو 2013م هي سنوات الصمت بقدر ما كانت السنوات السابقة عليها -من مطلع الألفية الثالثة- هي سنوات الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي، وقد وصل ذاك الحراك في سنوات ما قبل 30 يونيو 2013م ذروته في ثورة عظمى في يناير 2011م التي غاب عنها الفكر والقيادة والتنظيم والتخطيط ووضوح الرؤية، فكان أن وقعت في يد الإخوان أولا ثم وقعت في يد الجيش ثانيا، ومن ثم تأسست طبعة جديدة من ديكتاتورية 23 يوليو 1952م بعدما كانت قد سقطت سقوطا لا شك فيه عندما أجبر الشعب حاكمه على مغادرة كرسي الرئاسة ثم عندما وضع الشعب حاكمه في قفص الاتهام في محاكم الجنايات. ومثلما حدث مع غيرها من الثورات فقد أخفقت ثورة 25 يناير 2011م قبل أن تبلغ سن الفطام (24 شهرا) واستعادت دولة 23 يوليو 1952م كافة مواقعها وكل تقاليدها السياسية -بالذات هيمنة الحاكم الفرد على كل المؤسسات- تحت اسم “الجمهورية الجديدة”.

صحيح تماما قول الفيلسوف العظيم سبينوزا 1632- 1677م: “من المستحيل منطقيا أن تكون الأحداث على غير ما هي عليه”، وهو يقصد أن الأحداث تتطور وفق منطق، كما لو كانت قوة عقلية غير مرئية تدبر حركتها وترتب لها مواقعها وتقدر لها لحظات ظهورها ثم لحظات اختفائها، فكان من المنطق -بعد ثلاثين عاما لرئيس واحد دون أمل في رؤية رئيس غيره إلا نجله الذي ظهر كوريث محتمل- أن تندلع الثورة، ثم كان من المنطق كذلك أن تفشل الثورة طالما كانت انفجارا عشوائيا بلا فكر ولا قيادة ولا تنظيم ولا تخطيط ولا رؤية واضحة، ثم كان من المنطق أيضا أن تقع الثورة في حجر من يملكون الفكر والقيادة والتنظيم والتخطيط والرؤية الواضحة حتى لو كانوا على خطأ، ثم كان من المنطق -في نهاية المطاف- أن يكون البديل هو حكم الجيش ذاته الذي استرد الدولة وبسط الأمن واستعاد الاستقرار ولكنه استدعى مع ذلك كله كل سلبيات دولة 23 يوليو 1952م وتخلى عن ايجابياتها التي كانت توازن ما تمارسه الدولة من قمع وقهر مع كانت تقدمه من مساندة ودعم للطبقات الوسطى والفقيرة، فجاءت الجمهورية الجديدة بجرعات زائدة من قمع الدولة القديمة غير مشفوعة بما كان لتلك الدولة من مزايا اجتماعية، ومن ثم فإن الجمهورية الجديدة هي -في جوهرها ومضمونها- طبعة غير متوازنة من طبعات دولة 23 يوليو 1952م حيث يتغلب فيها ما تبديه الدولة من قمع وبطش على ما تقدمه من رعاية ودعم، هي -باختصار شديد- اسم جديد لمولود قديم، كاد يموت، لكنه انبعث من جديد، انبعث من تحت الأنقاض والرماد، ومن الوارد أن يستمر طالما توفرت له أسباب الاستمرار مثل :

1- عدم وضوح فكرة الديمقراطية ذاتها لدى عموم المواطنين، فهي يتم حصرها في الانتخابات، والانتخابات يتم حصرها في فئتين، كلتاهما تتقن فن الانتخابات، وكلتاهما لا تؤمن بالديمقراطية، وكلتاهما تستخدم الانتخابات أداة لتحقيق مصالح ومقاصد خاصة وعامة ليس منها تدعيم الديمقراطية، هاتان الفئتان هما قوى المال، وقوى الدين، والأغنياء لا يمانعون من التحالف مع قوى الدين، وكذلك فإن قوى الدين لا تمانع من التحالف مع الأغنياء، طالما حقق لهم مثل ذلك التحالف مصالح الطرفين في الاستحواذ على منابع الثروة ومفاصل السلطة .

2- العداء الكامن من دولة 23 يوليو 1952م لفكرة الديمقراطية منذ تأسست حتى اليوم والغد، هذا العداء الكامن هو من الثوابت الذي حافظ عليه كل الرؤساء في كل العهود، وهو من الخصائص الأساسية التي طبعت ومازالت تطبع كل مؤسسات الدولة المصرية منذ منتصف القرن العشرين إلى يومنا هذا، فلا يزال الرؤساء وكذلك المؤسسات على إخلاص كامل لهذا العداء الكامن يصل إلى حدود الوفاء النادر، فهدف إقامة حياة ديمقراطية سليمة وضعته ثورة 23 يوليو في ذيل أهدافها، ومازال في ذيل أهدافها، وسوف يكون من المضاد لطبائع الأمور ولمنطق التاريخ أن تأتي حقبة من حقب 23 يوليو وتلتفت للديمقراطية عن اقتناع وإخلاص، لسبب عملي جدا: يستحيل الجمع بين الحكم الفردي المطلق الذي يتوارثه الرؤساء منذ إعلان الجمهورية وبين الديمقراطية الحقيقية .

3- غياب البدائل المدنية المنظمة الناضجة التي تتدرب وتتمرن وتدرب وتمرن جمهورها على التفكير الديمقراطي -وهو باختصار شديد التفكير العلمي العقلاني في المصالح العامة مع تقبل الرأي الآخر والاستفادة منه والتعايش معه- بما يوفر المناخ الحقيقي لاستنبات الديمقراطية، بما تعنيه من تنافس بين متعددين، واستخدام أدوات وبرامج متعددة، لتحقيق أهداف واحدة، هي باختصار شديد: خدمة الصالح العام وتيسير حياة المواطنين وتحسين مستويات معيشتهم في وطن يحظى باستقرار يكفي ليسود الأمن الخاص والعام .

4- استمرار التناقض المربك والمدمر الذي تمتاز به القوى الدينية، فهي تعيش حياة واقعية عملية يومية من جهة، ولكنها تتبنى وتعلن أهدافا غير واقعية وغير عملية من جهة أخرى، فهي تخوض غمار المنافسة على السلطة والثروة ولا تترك مجالا للمنافسة دون خوضه، وهي لا تختلف في كل ذلك عن كل المتنافسين، لكنها رغم ذلك تربك نفسها وتربك غيرها بشعارات مثل استعادة الخلافة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والأسرة المسلمة والفرد المسلم إلى آخر الشعارات التي لا محل لها من العقل والمنطق، وهي في أبسط معانيها هروب من الواقع وتكفير له ونزع المشروعية عنه بمثلما هي هروب إلى مثال وخيال لا وجود إلا في مخيلة أصحابه وأحلام نومهم ويقظتهم، إنها حالة ممتازة من حالات التناقض الذي يقود إلى تدمير الذات وتدمير كل من يقترب. باختصار شديد: الممارسة العملية اعتراف محمود بالواقع كما هو، أما الشعارات والأهداف المثالية فهي هروب من الواقع واستعلاء عليه وتكفير له وتنفير منه .

5- انزواء العناصر الفاعلة -والفاعلية هي القدرة على التفكير الإيجابي والحركة الهادفة- في كهوف السوشيال ميديا، بما يحتبس ويحتجز الأفكار والطاقات عن الاشتباك مع الواقع الطبيعي ورهنها في بيت الأشباح الكبير الذي يحمل اسم السوشيال ميديا، لقد تحولت السوشيال ميديا من وسيلة إلى الحلول محل كل الوسائل، ثم تحولت من وسائل إلى غايات، ثم تحولت من غايات إلى عادات، ثم تحولت من عادات إلى إدمان، ثم تحولت من إدمان إلى قيد ثقيل على العقل العام الذي دخل حالة من الكمون الكهفي، أو من الحبس الاحتياطي المزمن .

6- إخفاق كافة ثورات الربيع العربي في إنجاز أي من أهدافها، ونجاح الثورات المضادة، وانتشار الحروب الأهلية في كثير من دول الإقليم، كل ذلك يضفي على الديكتاتوريات رداء الضرورة، بل ويجعل منها الحل الوحيد الذي يحافظ على تماسك الدول وانتظام الحكومات واستقرار حياة الشعوب حتى بدون ديمقراطية وبدون حقوق إنسان وبدون احترام للدساتير والقوانين .

ومثلما يقول الفيلسوف العظيم سبينوزا 1632- 1677م: “من المستحيل منطقيا أن تكون الأحداث على غير ما هي عليه”، فإن هذا لا يعني ثبات وجمود وركود الأحداث على ما هي عليه، فالتغير هو الثابت الوحيد ليس في السياسة وحدها ولكن في مطلق الكون كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، بما في ذلك حياة هذا المخلوق الذي ننتمي إليه ويحمل وصف “الإنسان”. وتأسيسا على ذلك يمكن مد فكرة سبينوزا إلى مسارها الطبيعي وإعادة صياغتها بشكل جديد: “من المستحيل منطقيا أن تستمر الأحداث على ماهي عليه”. فمثلما جاءت 25 يناير لتضع نهاية لثلث قرن من حكم الرئيس مبارك 1981- 2011م ولم يكن ذلك -بالورقة والقلم- ممكنا ولا متوقعا، ومثلما آلت رئاسة مصر إلى الإخوان ثم نُزعت منهم ولم يكن هذا ولاذاك ممكنا ولا متوقعا، ومثلما تأسست بعد 30 يونيو 2013م ديكتاتورية -هي أشد من كل ما سبقها من ديكتاتوريات الدولة الحديثة منذ عصر محمد علي باشا- ولم يكن ذلك ممكنا ولا متوقعا، مثلما حدث كل ذلك دون أن يكون في الإمكان ولا في التوقع فإن التغيير مازال واردا جدا حتى لو كان يبدو -في هذه اللحظة- غير ممكن وغير متوقع .

ديكتاتورية ما بعد 30 يونيو 2013م تبدو خارج المنطق الثوري الحالم، لكنها جزء من منطق الواقع والتاريخ وامتداد طبيعي لفكرة الدولة الحديثة، وفكرة الدولة الحديثة هي -باختصار شديد- تعني سيطرة الحاكم على الشعب تحت مبررات مشروعة من الناحية النظرية على الأقل، فالمؤسس الأول محمد علي باشا الكبير 1805 – 1848م وخلفاؤه من سلالته كان يمارسون السيطرة على الشعب وهم يعلنون أن الهدف هو إدخال المصريين في المدنية الأوروبية الحديثة واستمر ذلك حتى منتصف القرن العشرين مع ملاحظة أن النصف الأول من تلك الفترة الطويلة كانت مصر ولاية عثمانية ثم خضعت للاحتلال الإنجليزي، ثم في العهد الجمهوري مارس الحكام السيطرة ذاتها على الشعب مع اختلاف المبررات التي تعددت وتنوعت حسب مقتضى الحال: التحرر من الاستعمار والاقطاع، القومية العربية، مكافحة إسرائيل والصهيونية، تعميق الوطنية المصرية، الحفاظ على الدولة وتثبيتها، محاربة الإرهاب، إلى آخره. لقد تبلور معنى التحديث من 1805- 2021م وإلى ماشاء الله حول فكرة رئيسية وهي باختصار شديد: إحكام السيطرة من حاكم فرد مطلق على الشعب بكامله، وقد اختلف شكل السيطرة من حاكم لآخر لكن جوهره بقي ثابتا ومتناميا ومتصاعدا باستثناء سنوات ما بعد ثورة 1919م وما قبل ثورة 23 يوليو 1952م وأيام أو شهور معدودات بعد الثورتين العرابية 1881م وثورة 25 يناير .

مثلما تاريخ الديكتاتوريات الحديثة موصول لا ينقطع، فإن كفاح المصريين للتحرر من قبضتها موصول لا ينقطع، ومثلما تبني الديكتاتوريات اللاحقة -بقصد ووعي أو بدون قصد ووعي- على تراث الديكتاتوريات السابقة، فإن المصريين يبنون حلقات كفاحهم للتحرر من الديكتاتوريات على المنوال ذاته، إذ تبني الأجيال اللاحقة على تراث ونضالات الأجيال السابقة. ومثلما تنجح الديكتاتوريات المستجدة في إحكام سيطرتها دون صخب، كذلك ينتصر عليها الشعب دون سابق إصرار ولا ترصد، الديكتاتوريات لديها كتالوج متكرر: فرد يستخدم القوة، ويغير تحالفاته بسرعة، ويتخلص من كل منافسيه الراهنين والمحتملين، ثم يستحوذ على كل السلطات، ثم يضمن بقاءه أطول فترة ممكنة في السلطة، ثم يصل إلى درجة الاطمئنان، ثم تأتيه المخاطر من حيث لا يحسب ولا يحتسب، وفي الأغلب تأتيه من خطأ بسيط في التقدير أو من غلطة في الحساب أو من سوء اختيار أو من سوء قرار، وفي كل الأحوال تأتيه من سوء النية .

باستثناءات محدودة، لا تخلو ديكتاتورية من إنجاز حقيقي على الأرض، كل الديكتاتوريات لها إنجازاتها المادية التي أضافت إلى حياة المصريين، ولا نعتسف حين نقول: “مصر الحديثة هي بنت شرعية للديكتاتورية سواء كانت ديكتاتورية محمد علي وسلالته أو ديكتاتورية الإحتلال الإنجليزي أو ديكتاتورية الحكام من ضباط الجيش في العهد الجمهوري”. بهذا المعنى غدت الديكتاتورية جزءا من الحداثة ذاتها في الفترة قبل ثورة 1919م، ثم بعد ثورة 23 يوليو 1952م غدت الديكتاتورية مكونا أصيلا من مكونات الحداثة والوطنية معا، فإذا استغنيت عن الديكتاتورية تعرضت الحداثة للخطر، وكذلك إذا رُفعت الديكتاتورية من الخدمة بقيت فكرة الوطنية دون عماد يرفعها، وهاتان الفكرتان هما دماء وعظام الجمهورية الجديدة .

لكن الجمهورية الجديدة 2014 – إلى ماشاء الله، تختلف عن كل مسبقها من ديكتاتوريات الدولة الحديثة من عدة زوايا :

الأولى: أنها قطعت شوطا في الديكتاتورية تنفرد به عن كل من سبقها، فلم يحدث أن أسكتت ديكتاتورية ما يزيد على مائة مليون مصري، ووضعتهم في قفص، ثم أغلقت عليهم بكل إحكام .

الثانية: أنها غيرت وجه الحياة في مصر بمثلما تغيرت في عهود الديكتاتوريات العظيمة (محمد علي، إسماعيل، عبدالناصر) وتكفي فكرة العاصمة الجديدة وما حولها من مشاريع .

الثالثة: أنها الديكتاتورية الوحيدة التي توسعت في الديون بما يشبه الخديو إسماعيل وتفوقت في السجون بما يفوق الرئيس عبدالناصر، فهي تدير الاقتصاد بالديون وتدير السياسة بالسجون .

الرابعة : أنها تحكم شعبا جديدا تماما، ليس هو الشعب الذي حكمه محمد علي وسلالته حتى الملك فاروق، وليس هو الشعب الذي حكمه جمال عبدالناصر وخلفاؤه حتى الرئيس مبارك .

الخامسة: مثلما بنت كل ديكتاتورية على إرث ما سبقها من ديكتاتوريات فإن الشعب -في مساعيه للتحرر- بنى ويبني كل جيل لاحق على إرث ما سبقه من أجيال .

…………………………..

لماذا هو شعب جديد؟

ولماذا قبل أن يدخل في القفص؟

هذا موضوع مقال الأربعاء المُقبل بإذن الله.

للاطلاع على مقالات أخرى للكاتب.. اضغط هنا