هنا يناير، موسم البدايات وفصل الأمنيات. في عام 2010، حيث تشهد قيادة المخابرات الحربية المصرية الانتقال من اللواء مراد موافي، المقرب من رئيس المخابرات العامة، اللواء عمر سليمان -والذي سيخلفه في هذا المنصب لاحقاً -إلى اللواء عبد الفتاح السيسي، المقرب من وزير الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي-والذي سيخلفه في منصبه لاحقاً أيضاً.

وتعود العلاقة بين المشير ومدير مخابراته الجديد إلى سنوات طويلة مضت، منذ أن كان ضابطاً صغيراً يشغل منصب رئيس فرع المعلومات والأمن بمكتبه. وبعد قليل من حركة التنقلات تلك، طلب طنطاوي من السيسي وضع خطة طوارئ لدور القوات المسلحة في مشروع توريث الحكم إلى جمال مبارك، نجل رئيس الجمهورية. وكانت المؤسسة تتوقع حدوث اضطرابات شعبية مع بداية إجراءات الانتخابات الرئاسية في شهر مايو من عام 2011.

وكانت رؤية المؤسسة أن دورها في تلك اللحظة هو التدخل لضبط الأمن وإعادة السيطرة والاستقرار، وكذلك إجهاض مشروع التوريث وإعادة ضبط بعض الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد للعودة إلى مسار الحكم القديم، وهو الحكم المدني ذا الخلفية والظهير والعمود الفقري العسكري، وذلك منذ خروج الدبابات فجر يوم 23 يوليو 1952.

كانت المؤسسة تتابع ما يحدث في مصر من ترتيبات لتوريث الحكم عن كثب وفي صمت لطالما تخللته بعض الإشارات عن عدم الرضا تلميحاً أحيانا وتصريحاً نادراً. وذلك وفق قواعد الانضباط العسكري والولاء المؤسسي التي لا تسمح بأكثر من ذلك، وانتظار اللحظة المناسبة، عندما يتم استدعاؤها رسمياً لتقول كلمتها. وربما كان ماثلاً أمام القيادة مشهد يوم 19 يناير من عام 1977، حينما طلب الرئيس الراحل أنور السادات من وزير دفاعه، المشير محمد عبد الغني الجمسي، إنزال قوات الجيش إلى الشوارع للسيطرة على الثورة الشعبية وإعادة ضبط الأوضاع بعد يوم وليلة من مظاهرات عارمة انفجر خلالها الناس غضباً من قرارات اقتصادية مؤلمة كانت قد أعلنتها الحكومة ظهر يوم 18 يناير.

وبعد أن انهارت قوات الشرطة وفشلت في مواجهة ذلك الانفجار، لم يكن هناك سوى خط الدفاع الأخير المتمثل في القوات المسلحة. وسطع جليا أمام القيادة الجديدة موقف القيادة القديمة، حينما طلب وزير الدفاع من رئيس الجمهورية أن يتراجع عن قراراته الاقتصادية المؤلمة قبل النزول إلى الشوارع، وكذلك التعهد بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين بعد النزول. وتشير وثائق بريطانية إلى أن بعض الطلبات الخاصة بالجيش كانت حاضرة هي الأخرى.

وهناك، على الجانب الآخر من المشهد، كانت شلة الحكم الجديدة بقيادة جمال، نجل رئيس الجمهورية، تتأهب لخطواتها الأخيرة في مشوار التوريث بعد خطوات شاسعة قطعها داخل أروقة الحكم داخلياً، والجسور والعلاقات العامة خارجياً. ولم يكن خفياً عليها بالطبع موقف المؤسسة العسكرية، إلا إنه كان لها خطتها المضادة هي الأخرى.

كانت الشلة الجديدة قد نجحت نجاحاً باهراً في السيطرة والاستيلاء على مراكز القوى داخل الحزب الحاكم وبسط نفوذها عبر لجنة السياسيات بقيادة الوريث المنتظر، ودون صدامات نجحت في إزاحة نسبية لقوى الشلة القديمة شيئاً فشيئا إما بالاستبدال المباشر أو بالشخصيات والمناصب الوسيطة. تلك السيطرة الحزبية ظهر انعكاسها واضحا في المرآة الرسمية.

فقد نجحت في إيصال أحد رجالها إلى رئاسة الحكومة واحتلال غالبية المقاعد الوزارية، وكان معروفا أن تلك هي حكومة طاقم جمال مبارك منذ تشكيلها الأول عام 2004 ثم عبر تعديلاتها المحدودة أعوام 2005 و2006 و2010. أما داخل مجلس الشعب، فقد كان عام 2010 هو عام الحسم، فقد نجحت الشلة في ترتيب المشهد البرلماني وتجهيزه لعملية الانتقال والقضاء تماما على أي صوت محتمل اعتراضه، وذلك عبر انتخابات لم تشهد مصر قبلها ولا بعدها فجاجة تماثلها. وقد كان بيان الانتصار الذي أعلنه أمين التنظيم في الحزب الوطني والساعد الأيمن لمبارك الابن عن “شبه الانتخابات” تلك، بمثابة الحجر الأخير في منصة تنصيب الوريث.

وفي الشوارع، على جدران المنازل والمحلات، وعلى قمصان مجموعات منظمة من “شباب المستقبل” كما أسماهم نجل الرئيس في مشروعه، انطلقت الحملات “الشعبية” لدعم ترشح ولي العهد تحت شعارات “احنا معاك… شركاء دون نفاق أو رياء” “الحركة الشعبية لمستقبل أفضل”، “الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك”، “مصر تتطلع لبداية جديدة” و”مصر بتناديك”، ” جمال مبارك … بداية جديدة لمصر”.

أما عن موقف المؤسسة العسكرية الذي سُمع صداه داخل الأروقة والمنتديات والوثائق والتسريبات برفض هذا السيناريو، فقد استعدت له الشلة جيدا. فخلال سنوات ما قبل 2011 تضاعفت القوة الشرطية تسليحاً، وعدداً، ونفوذا وإنفاقا حتى فاقت ميزانيتها ميزانية الجيش لأول مرة في تاريخ الدولة، وتم تعزيز النفوذ السياسي لقائد الشرطة، اللواء حبيب العادلي، الذي قام بدوره بإطلاق يد ضباطه وجنوده بثًا للرعب في نفوس الناس. وقد بدا لهم بأن تلك التجهيزات هي الحصن المنيع أمام أي اضطراب شعبي حتى لا يصل إلى نقطة استدعاء قوات الجيش. فقد كان يعلم الجميع جيداً بإن اللحظة التي ستخرج فيها الدبابات من ثكناتها ستكون بمثابة موت ذلك النظام الذي لم يولد بعد.

وفي منتصف الطريق كان هناك اثنان من الأسماء المرجحة لفك عقدة المشهد هما: اللواء عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق.

قبل عشرين عاما بالضبط كان الجنرال سليمان والمشير طنطاوي يتنافسان على منصب واحد بحكم تقارب السن والمناصب والخبرة والثقة من جانب الرئيس. كان الأول مديراً للمخابرات الحربية والثاني رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة، وقد استعان بهما الرئيس خلال حرب الخليج الثانية وأثبتا كفاءة وولاءً متقاربين وهو ما أبعدهما معاً عن المقعد المنتظر في رئاسة أركان القوات المسلحة بعد أن حطت الحرب أوزارها. ليختار سليمان وزيراً للمخابرات، على رأس جهاز المخابرات العامة، ذراعه المعلوماتي الأول، والثاني لقيادة القوات المسلحة، وزيراً للدفاع. وعلى الرغم من اقتراب سليمان من الرجل الكبير خلال السنوات العشرين التالية، حتى أصبح ذراعه الأيمن إلا إنه ظل -رسمياً -أقل من الوزير طنطاوي، منافسه القديم.

وقد بدا للكثيرين معقولية مشروع سليمان خلفاً لمبارك في رئاسة الجمهورية، فهو أقرب المقربين منه ورجل الاستخبارات القوي بخبرة ناهزت العقدين، وقبل كل شيء هو ابن من أبناء القوات المسلحة ورغم الحساسيات الشخصية واختلاف الرؤى ووجهات النظر المؤسساتية إلا أن كل ذلك لا يرقى إلى حجم الاعتراض على الوريث وشلته ولا حتى تقترب منها. بجانب أنه قد بدا المرشح الوحيد الذي يستطيع عرقلة وصول الابن إلى الرئاسة إذا تنازل الأب صاحب 82 عام عن السلطة. وهو ما كان له مردود في الشوارع بإطلاق حملات الترشح “المجهولة” في شوارع مصر، هو الآخر.

وشفيق، الحل الأكثر مثالية “لهم جميعا”. فهو وثيق الصلة بالرجل الكبير، أيضاً، عبر علاقة تمتد لأكثر من أربعة عقود وبدأت داخل سلاح الطيران، وتوطدت بقيادته للسلاح الأكثر قرباً لقلب الرئيس، ثم انتقاله إلى الطيران والعمل “المدني” والوزاري لثماني سنوات استطاع خلالها مد جسور المودة مع الحرس القديم لمبارك الأب والحرس الجديد لمبارك الابن على حد سواء. ومن ناحية أخرى فهو على علاقة جيدة وودودة من رجل المخابرات سليمان، وكذلك قائد الجيش طنطاوي، ولم يكن يوماً منافساً لأي منهما بحكم فارق السن والمهام.

في مساء يوم الإثنين 24 يناير 2011 كانت كل تلك السيناريوهات معروفة وغير معلنة في الآن ذاته. كانت أركان الحكم في مصر تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتّى. ولكن كان وجود الرجل الكبير هو رمانة الميزان وفي منتصف كل شيء. والجميع يخجل من الحديث قبل أن يقرر هو كيف ومتى، وذلك فق الأعراف والتقاليد التي تحكم السياسة المصرية بدلاً من المصلحة الوطنية. أما هو فقد آثر الغموض والسكوت وجعل من وجوده حجاباً لا يُرى ما بعده سوى ضباب يملأ المشهد بأكمله. ذلك الضباب المحمل بالسيناريوهات لم يبدده سوى البطل الوحيد في تلك القصة، والذي لم يحسب حسابه أحد وجاء ليفرض قراراً مختلفاً تماماً عن كل الحسابات.

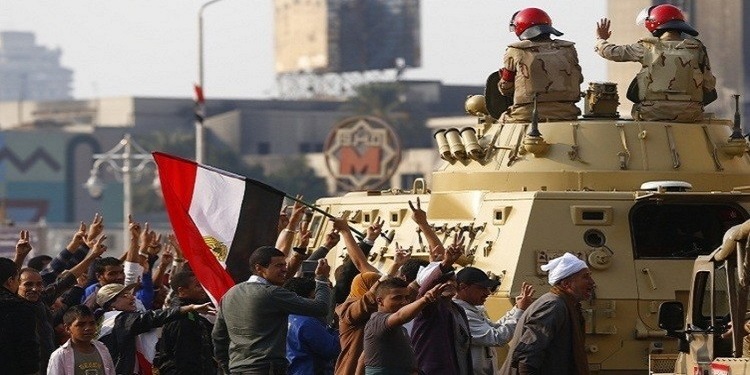

وربما تكون تلك هي أهم فائدة من النظرة الجديدة على الماضي، ليس استشراف المستقبل، فمحدودي الذكاء وحدهم من ينتظرون تكرار التاريخ بحذافيره، ولكن الإيمان بأن كل شيء يبدو حتمياً ربما لا يكون كذلك على الاطلاق. وفي وسط كل الخطط المحكمة، عادة ما يظهر رقم جديد يغير المعادلة، أو يطيح بها تماماً، كمثل ذلك الصوت الذي سينطلق بعد ساعات من مساء ذلك اليوم، صوت الجماهير المجهولة التي انطلقت يوم 25 يناير 2011.