في مايو عام 1926 تقدم الشيخ خليل حسنين الطالب بالقسم العالي بالأزهر ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور طه حسين الأستاذ بالجامعة المصرية، يتهمه فيه بأنه ألف كتابا ونشره على الجمهور يطعن في القرآن العظيم حيث «نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوي».

بعدها بأيام قدم شيخ الأزهر محمد أبو الفضل الجيزاوي بلاغا مماثل يتهم فيه طه حسين بتأليف كتاب كذّب فيه القرآن صراحة، وطعن فيه على النبي، مطالبا باتخاذ الوسائل القانونية الفعالة ضد هذا «الطعن في دين الدولة الرسمي وتقديم المؤلف للمحاكمة»، ثم لحق عبد الحميد أفندي البنان عضو مجلس النواب بشيخ الأزهر ببلاغ آخر أكد فيه أن كتاب «في الشعر الجاهلي» يتضمن طعنا وتعديا على دين الدولة الرسمي.

كانت بوادر عاصفة كتاب «في الشعر الجاهلي» قد بدأت تجتاح الأوساط الثقافية والدينية والسياسية، بعد مجموعة من المحاضرات ألقاها عميد الأدب العربي على طلبة كلية الآداب في الجامعة ثم جمعها في كتاب نشر عام 1926.

خلص طه حسين في كتابه إلى أن الشعر الجاهلي منحول، وأنه كُتب بعد ظهور الإسلام ونُسب للشعراء الجاهليين، وهو ما أثار عاصفة من الاحتجاج قادها أزاهرة وأدباء وساسة، متهمين الأزهري السابق العائد من باريس بازدراء الدين الإسلامي والتشكيك في القرآن استنادا إلى أنه شكك في حقيقة وجود نبيى الله إبراهيم وإسماعيل.

حسين قال في كتابه: «أول شيء أفُجعك به في هذا الحديث، انني شككت في صحة الأدب الجاهلي وألححت في الشك أو قل الشك ألحّ عليّ، فأخذت أبحث وأقرأ وأفكر وأتدبر حتى انتهى بي هذا كله إلى شيء، إن لم يكن يقيناً فهو قريب من اليقين».

دعا حسين في كتابه من يريد أن يلتمس الحياة العربية قبل الإسلام أن يلتمسها فى القرآن وليس فى هذا الشعر الذى يقال أنه جاهلي، «القرآن عبر عن هذه الحياة فى جوانبها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية أصدق تعبير، وعلى هذا الأساس فإن الشعر الذى يقال أنه جاهلي قد تم انتحاله بعد الإسلام لتثبيت أمور دينية وسياسية اعتقد المسلمون أنه لن يستقر الإسلام إلا بعد تثبيتها».

حاول حسين أن يثبت أن لغة الشعر الجاهلي لا تنتسب إلى لغة الحياة العربية قبل الإسلام بقدر ما تنتسب الى لغتها بعد الإسلام، وهو ما ينسف القاعدة التى اتفق عليها الرواة عبر أجيال طويلة، وهي أن العرب ينقسمون إلى قسمين «قحطانية منازلهم الأولى في اليمن، وعدنانية منازلهم الأولى في الحجاز. أما القحطانية فهم عرب منذ خلقهم الله فطروا على العربية، فهم العاربة. وأما العدنانية فقد اكتسبوا العربية اكتسابا وكانوا يتكلمون لغة أخرى هي العبرانية أو الكلدانية ثم تعلموا العربية فمحت لغتهم الأولى من صدورهم وأصبحوا العرب المستعربة».

ووفقا لهذه النظرية فإن الرواة اتفقوا على أن العدنانية المستعربة إنما يتصل نسبهم بإسماعيل بن إبراهيم وأنه أول من تكلم العربية ونسى لغة أبيه، وشكك حسين في هذا الحديث واعتبره «أساطير لا خطر فيه ولا غناء منه وأن هذه النظرية متكلفة مصطنعة فى عصور متأخرة دعت إليها حاجة دينية أو اقتصادية أو سياسية».

واستند حسين في رأيه الى حجتين: الأولى تراثية، حيث روي عن أبي عمر ابن العلاء أنه كان يقول ما لسان حمير «العاربة» بلساننا ولا لغتهم بلغتنا، أما الحجة الثانية فهي أن «البحث الحديث قد أثبت خلافا جوهريا بين اللغة التي كان يصطنعها الناس في جنوب البلاد العربية واللغة التى كانوا يصطنعونها في شمال هذه البلاد.. لدينا نقوش ونصوص تمكننا من إثبات هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النحو والتصرف فإذا كان كثير من الشعراء الجاهليين ينتسبون إلى العرب تتطابق لغتهم مع الشعراء الجاهليين العدنانيين إذن لابد من حل للمشكلة. والحل أن هذا الشعر مكتوب بعد الإسلام وبلغة واحدة ولو كان مكتوبا قبل الإسلام لظهر فيه الاختلاف بين لغة العرب العاربة ولغة العرب المستعربة».

أما السبب الثاني فهو ديني، ويقول حسين: «كان هذا الانتحال في بعض أطواره يقصد به إلى إثبات صحة النبوة وصدق النبي، وكان هذا النوع موجها إلى عامة الناس، وأنت تستطيع أن تحمل على هذا كل ما يروى من هذا الشعر الذى قيل في الجاهلية ممهدا لبعثة النبي، وكل ما يتصل به من هذه الأخبار والأساطير التي تروي لتقنع العامة، بأن علماء العرب وكهانهم، وأحبار اليهود ورهبان النصارى، كانوا ينتظرون بعثة نبي عربي يخرج من قريش أو من مكة».

ويضيف حسين في هذا السياق: «نوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش، فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم وأن يكون بنو هاشم صفوة بنى عبد مناف، وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي، وأن تكون قصي صفوة قريش، وقريش صفوة مضر، ومضر صفوة عدنان، وعدنان صفوة العرب، والعرب صفوة الإنسانية كلها».

بدأت النيابة التحقيق في البلاغات في أكتوبر عام 1926، وباشر التحقيق مع طه حسين، محمد نور رئيس نيابة مصر، ذلك «المثقف المصري الكبير، الذي رأى أن القضية ليست جنائية بالمرة وأنها قضية غير عادية وأن الحكم فيها تبعا لذلك يحسمها لمناصرة الموقف العلمي وحرية البحث العلمي ولصالح الديمقراطية ومستقبل البلاد»، بتعبير الأستاذ خيري شلبي في كتابه «محاكمة طه حسين».

شلبي أبدى إعجابه الشديد برئيس النيابة الذي باشر التحقيق مع طه حسين، متسائلا: «هل مثل هذا النائب صنعته النهضة الثقافية التي كان طه حسين أحد أعمدتها الأساسية؟ أم أن أمثاله هم الذين صنعوا تلك النهضة التنويرية؟».

ويشير شلبي إلى أن القضاء المصري في هذه القضية أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المجتمع المصري في زبدته الحاكمة كان مع التنوير والديمقراطية وحرية الرأي، وأن هذه البذرة أصيلة في المجتمع المصري لا تموت وإن احتجبت أحيانا تحت جحافل الظلام التي تراكمها عصور الجهالات في فترات التغيير والإضطرابات.

ويتساءل شلبي: هل هذه النيابة العامة جزء من ذلك المجتمع العجيب الذي هب يطلب محاكمة مفكر على فكره بل يطالب برأسه لمجرد أنه اجتهد في البحث في موضوع حساس وحرج؟، أم أنها نيابة على درجة من الثقافة والتحضر واتساع الأفق تؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي وحرية البحث العلمي؟، وهل يمكن لمجتمع كهذا أن يفرز نيابة كهذه؟

جرى التحقيق مع طه حسين بعد تكييف التهمة التي جاءت في أقوال المبلغين من حيث اتضح أنهم ينسبون له أنه طعن على الدين الإسلامي في مواضع أربعة من كتابه هي:

– أنه أهان الدين الإسلامي بتكذيب القرآن فى إخباره عن إبراهيم وإسماعيل.

– ما تعرض له المؤلف في شأن القراءات السبع المجمع عليها والثابتة لدى المسلمين جميعا وأنه في كلامه عنها يزعم عدم إنزالها من عند الله.

– ينسب المبلغون للمؤلف أنه طعن في كتابه على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث نسبه.

– انه أنكر أن للإسلام أولية في بلاد العرب.

قررت النيابة بدء التحقيق مع طه حسين وفقا لما قُدم ضده من اتهامات، غير أن محمد نور رئيس النيابة أثبت في قراره المنهج الذي سار عليه فى التحقيق حتى يكون الحكم عنوان الحقيقة وليس مطية للاهواء، وقال «من حيث أن العبارات التى يقول المبلغون أن فيها طعنا على الدين الإسلامي، إنما جاءت في كتاب، في سياق الكلام على موضوعات كلها متعلقة بالغرض الذي أُلف من أجله، فلأجل الفصل في هذه الشكوى، لا يجوز انتزاع تلك العبارات من موضعها والنظر إليها منفصلة، وإنما الواجب توصلا إلى تقديرها تقديرا صحيحا، بحثها حيث هي في موضعها من الكتاب، ومناقشتها في السياق الذي وردت فيه. وبذلك يمكن الوقوف على قصد المؤلف منها، وتقدير مسؤوليته تقديرا صحيحا».

اطلع محمد نور بعمق على كل المراجع التى استند إليها طه حسين، وفند الأدلة التي بنى عليها نتائجه، واختلف معه اختلافا بينا في معظم ما ذهب إليه، لكنه وجد أن الشرط الأساسي لإدانته غير متوفر، وهو القصد الجنائي، فأنهى تقريره بهذه الفقرة التي تلقى الضوء على القضية كلها قائلا «وحيث أنه مع ملاحظة أن أغلب ما كتبه المؤلف مما يمس موضوع الشكوى وهو ما قصرنا بحثنا عليه، وإنما هو تخيلات وافتراضات واستنتاجات لا تستند إلى دليل علمي صحيح فإنه كان يجب عليه أن يكون حريصا فى جرأته على ما أقدم عليه مما يمس الدين الإسلامي، الذي هو دينه ودين الدولة».

وأضاف نور في تقريره «صحيح أن المؤلف كتب ما كتب عن اعتقاد بأن بحثه العلمي يقتضيه، ولكنه مع هذا كان مقدرا لمركزه تماما، وهذا الشعور ظاهر من عبارات كثيرة فى كتابه منها قوله: وأكاد أثق بأن فريقا منهم سيلقونه ساخطين عليه، وبأن فريقا آخر سيزورون عنه ازورارا، ولكني على سخط أولئك وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث».

واسترسل نور في تقريره الذي أعده بعد جلسات تحقيق استمرت نحو 6 أشهر: إن للمؤلف فضلا لا ينكر في سلوكه طريقا جديدا للبحث حذا فيه حذو العلماء من الغربيين، ولكنه لشدة تأثره مما أخذ عنهم، قد تورط فى بحثه حتى تخيل حقا ما ليس بحق، أو مالا يزال في حاجة إلى إثبات أنه حق.. أنه قد سلك طريقا مظلما، فكان يجب عليه أن يسير على مهل، وأن يحتاط فى سيره حتى لا يضل، ولكنه أقدم بغير احتياط فكانت النتيجة غير محمودة.

وختم نور تقريره الذي نشره بعد ذلك في كتيب صغير حققه وقدم له خيري شلبي في كتابه بقوله: «وحيث أنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي على الدين، بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها فى سبيل البحث العلمى مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها. وحيث إنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر».

كان رئيس النيابة المثقف محمد نور أكثر انفتاحا من رجال السياسة والفكر الذين رموا طه حسين بالكفر والزندقة والإلحاد، فأصدر قراره بعد جلسات تحقيق استمرت لنحو 6 أشهر بحفظ البلاغات إداريا نظرا لأن مؤلف الكتاب «لم يكن غرضه الطعن والتعدي على الدين، بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها فى بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها فى سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها».

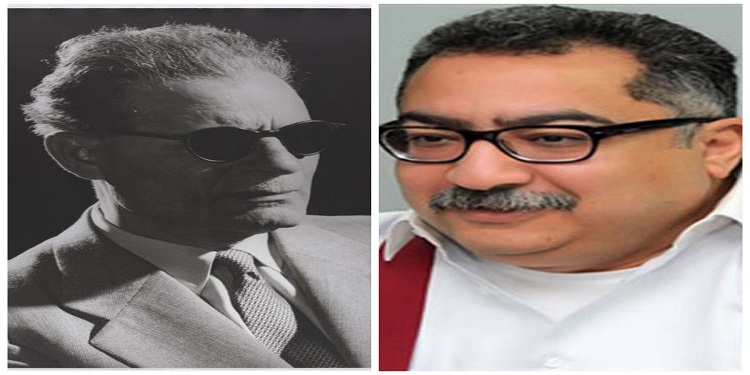

وجه الاختلاف فيما أتى به عميد الأدب العربي طه حسين قبل نحو قرن من الزمان، وما طرحه زميلنا الصحفي إبراهيم عيسى قبل أيام في برنامج تلفزيوني، أن الأول في الأساس أزهري وطالب علم وباحث ومفكر، يملك من الخبرة والأدوات التي تُمكنه من الاستقصاء والبحث قبل الوصول إلى نتائج وأحكام، أما الثاني فهو صحفي ومقدم برامج تفرض عليه قواعد المهنة أن يتوقف دوره على طرح القضية للنقاش وإدارة حوار متوازن بين مختصين يطرح كل منهم على الرأي العام رؤيته وأسانيده، وهو ما لم يفعله زميلنا إبراهيم عيسى في قضية «الإسراء والمعراج».

خطأ عيسى أنه تصدى بنفسه لقضية تمس ثوابت السواد الأعظم من الرأي العام، وأدلى فيها بدلوه في ظل غياب طرف آخر يرد عليه ويفند بما يملك من حجج وأسانيد.

تتحكم في زميلنا إبراهيم عيسى شهوة البقاء تحت بؤرة الضوء بالاشتباك مع القضايا الشائكة والمسكوت عنها، وهي صفة محمودة في أوساط العاملين ببلاط صاحبة الجلالة.. الأزمة أن عيسى وأقرانه ليس مسموحا لهم في ظل الظرف الحالي بالاشتباك مع ما هو مثير ولافت في السياسة والاقتصاد وغيرها من ملفات تشغل بال الرأي العام، فهرب إلى منطقة الدين ظنا منه أن عواقبها مأمونة.

لو أتيحت أمام عيسى مساحات للاشتباك مع القضايا الأكثر إلحاحا وأهمية للمجتمع والمواطن لما اقترب من هذه المساحة التي تسحب من رصيد أي صحفي أو إعلامي.

كتاب «في الشعر الجاهلي» تصدى للرد عليه أكثر من 50 كاتبا من المتخصصين والمثقفين فندوا ما طرحه طه حسين، وبعد 6 سنوات تقريبا عدل عميد الأدب العربي عن بعض ما جاء في كتابه وأعاد نشره من جديد بعنوان «في الأدب الجاهلي».

أخشى أن تمضي قضية إبراهيم عيسى إلى دروب مختلفة، فالأمر لم يقتصر على الرد على ما طرحه من آراء بمعلومات وحقائق مسندة بل تعدى ذلك إلى مساحات التكفير والزندقة والإلحاد على فضاء «السوشيال الميديا»، فمن المفترض أنه بعد مرور 100 عام على المعارك الفكرية الجدلية، أن تتطور لغة وأدوات معاركنا وأن يكون الرد على الرأي بالرأي والفكر بالفكر والمعلومة الخاطئة بآخرى صحيحة، بعيدا عن حملات الاغتيال المعنوي أو اللجوء إلى القضاء في قضايا الرأي والخلاف الفكري.