تمتلك الحركة الطلابية في السودان تاريخا حافلا من النضالات الوطنية من أجل الحرية والعدالة وحقوق المواطنة المتساوية. في أكتوبر 1964 ، كان عبد الله إبراهيم ، عضو اتحاد طلاب جامعة الخرطوم آنذاك، يدون ملاحظات لندوة علمية عقدت احتجاجًا على الديكتاتورية العسكرية ليصبح عن غير قصد مؤرخًا للحظة حاسمة في تاريخ السودان الحديث بعد الاستقلال. اقتحمت الشرطة الحرم الجامعي لفض الندوة ، وأطلقت النار على الشهيد أحمد القرشي الذي لم يتجاوز العشرين عاما ، وأصابته في رأسه. في اليوم التالي، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص لحضور جنازة القرشي، مما أشعل انتفاضة شعبية كان وقودها الطلاب والنقابات المهنية. انتهى الأمر بسقوط الحكومة العسكرية وليتم تكريم شهيد الثورة بوضع نصب تذكاري له أمام مكتبة جامعة الخرطوم . بيد أن حالة الهوس الديني التي رافقت حكم البشير وصحبه دفعت كتائب الأمن في نوفمبر 1993 لتدمير تمثال القرشي بحسبانه -على حد زعمهم- من أصنام الجاهلية في مشهد متكرر نألفه من قبل جماعات الدواعش ومن على شاكلتهم في أفغانستان وسوريا والصومال ومالي.

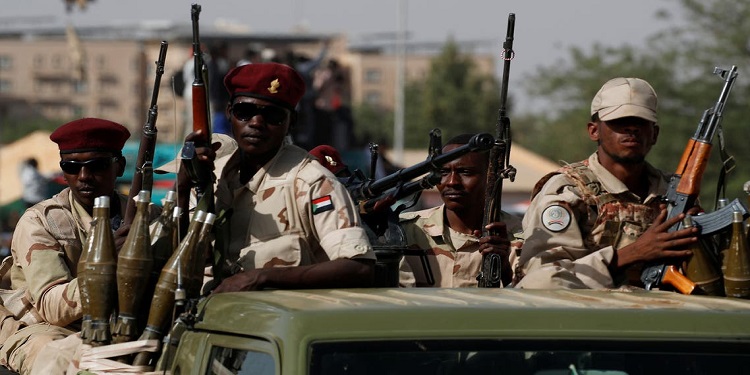

وتمثل هذه الروايه بعضا من ملامح أزمة السودان المستعصية :شباب يؤمن بالحرية المطلقة حتى النخاع ونخب تقليدية توظف القبيلة تارة والأيديولوجية أو الدين تارة أخرى للبقاء في السلطة. وتظل المؤسسة الأمنية والعسكرية بمثابة شوكة الدولة – إذا استخدمنا تعبير حسن الترابي- التي تضمن الغلبة والمنعة للحصول على السلطة أو المحافظة عليها. تلك هي المعادلة الصعبة التي يحكيها لنا تاريخ السودان الحديث.

الانتفاضة الثانية ونفس المآلات

في عام 1985، تكرر نفس سيناريو ثورة أكتوبر 1964. قام الطلاب والأساتذة بدور نشط لتشكيل جبهة موحدة ضد نظام جعفر نميري. كانت الاجتماعات التي عُقدت في جامعة الخرطوم هي التي مكّنت النقابات المهنية مرة أخرى من تشكيل جبهة متماسكة ضد الحكومة الاستبدادية. على الرغم من أن الطلاب في جامعات أخرى بالعاصمة – ولا سيما جامعة أم درمان الإسلامية عام 1985 – قاموا بدور رائد في حشد المقاومة، كانت جامعة الخرطوم دائمًا أهم مركز للمعارضة الفكرية والسياسية.

عادة ما يُنظر إلى هاتين الثورتين باعتبارهما مصدرا للفخر الوطني ودافعا للحفاظ على المكتسبات الوطنية. اتسمت كل من انتفاضتي 1964 و1985 بالطابع المدني إلى حد كبير، وبعد فترات انتقالية وجيزة، تم تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة بشكل ديموقراطي. ومع ذلك، وهو ما يدعو للتأمل عند إثارة سؤال المستقبل، لم يتمكن قادة الانتفاضات الشعبية والحكومات البرلمانية من التوصل لتسوية مسألة جنوب السودان. كما أنهم لم يتمكنوا من بناء ديموقراطية برلمانية مستقرة حيث تمت الإطاحة بهم من خلال انقلاب عسكري في عامي 1969 و1989 على الترتيب.

يمكن ارجاع هذه المعضلة إلى ثلاثة عوامل: أولهما: أن الكتلة الطلابية والمهنية كانت جزءًا من نخبة صغيرة ومترابطة بشكل وثيق والتي ارتبطت بمجموعات مهنية أخرى، بما في ذلك المراتب العليا للجيش. كما جاء الكثيرون منهم من السودان الأوسط النهري. وقد مكنهم ذلك من التغلب على انقساماتهم الأيديولوجية الداخلية وتقليل مخاطر التلاعب بهم من قبل النظام الحاكم. ثانيا: كانت القاعدة الاجتماعية الضيقة للطبقة الطلابية والمهنية أحد أسباب فشل الانتفاضة.

بشكل أساسي، لم يتم التغلب على الانقسامات الإقليمية الأوسع في البلاد، ولا سيما التمييز بين المركز النهري والغرب والجنوب والشرق. ثالثا: لم يظل الجميع ملتزم بمبدأ الديمقراطية التعددية بعد مشاركتهم في الانتفاضات الشعبية. على سبيل المثال كان حسن الترابي، وهو عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، له دور فعال في تحفيز الأساتذة والطلاب ضد النظام العسكري الأول في عام 1964. لكنه كان أيضًا المهندس الأيديولوجي والسياسي لنظام الإنقاذ الذي قاده الرئيس المخلوع عمر البشير .

الثورة الثالثة وتكرار البدايات الخاطئة

قاد الطلاب والمهنيون مرة ثالثة انتفاضة شعبية عام 2019 وأكدوا على حقهم في تحديد طبيعة الدولة المدنية وعلاقتهم بها. ومع ذلك فإن تعقيدات السياسة والاقتصاد والمجتمع في السودان وتكرار نفس أخطاء الماضي تجعل من هذا الحلم الوطني مجرد رومانسية ثورية. نصت الفترة الانتقالية على هذا الحلم في رؤية سودان مختلف في مرحلة ما بعد البشير، ولكن ذلك كان رهنا باستعداد القادة في إطار الشراكة المدنية العسكرية للوفاء بالتزاماتهم من أجل الوصول لتلك الغاية. الواضح منذ البداية هو الطبيعة المتنازع عليها لعملية الانتقال وغلبة المكون العسكري في مواجهة العديد من التنظيمات السياسية التي تحاول جميعها إخفاء عوراتها تحت رداء أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. على أن إجراءات الفريق البرهان الانقلابية في أكتوبر 2021 نالت بالفعل من هذا الانتقال الهش وأسسه الدستورية. يشهد السودان اليوم أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة وربما يعود ذلك بنا القهقرى إلى حالة ما قبل الثورة. يستمر العنف ضد المواطنين في التزايد، بما في ذلك في مناطق خارج الخرطوم، وخاصة في دارفور.

كما حدث في الفترة التي سبقت ثورة 2019 وأثناءها، دفعت حالة ما بعد انقلاب البرهان مرة أخرى لجان المقاومة ومجموعات الاحتجاج إلى المواجهة بعد ما اعتبروه فشلا للمرحلة الانتقالية. يتلخص موقفهم الحالي في رفع شعار اللاءات الثلاثة “لا مفاوضات، ولا شراكة، ولا مساومة”. وفي المقابل على الرغم من أن المكون العسكري لايمثل كتلة واحدة وهناك خلافات بين دوائر القوات المسلحة السودانية إلا أن لهم مصالح جمعية يحاولون باستماتة الدفاع عنها. كانت هناك مخاوف من أن تسعى قوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى الهيمنة على قطاع الأمن والاقتصاد. وعلى الرغم من أن هذا الخوف قد يكون له ما يبرره، فإنه يشتت الانتباه عن ضرورة فهم الديناميكيات داخل القوات المسلحة السودانية من جهة، وبينها وبين قوات الدعم السريع من جهة أخرى. بعد إجراءات البرهان عاد جهاز المخابرات العامة إلى حالة سلفه جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني الذي كان يصول ويجول قبل الثورة وكأنك يا أبوزيد ما غزيت. ولا يخفى أن المؤسسة العسكرية والأمنية تقوم بدور بارز في الاقتصاد والسياسة، وهو ما يعني عدم القدرة على تحقيق انتقال سياسي دون إصلاح قطاع الأمن مع ما يستلزمه ذلك من دمج القوات شبه العسكرية في الجيش و تطوير رؤية محددة لمفهوم الأمن القومي تعطي الأولوية لأمن المواطن على أمن النظام. تلك هي المعضلة!

كان الهدف الرئيسي لعملية الانتقال التوصل إلى اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة في أطراف السودان. وبالفعل تم التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام ووقعته الحكومة الانتقالية مع بعض الجماعات المسلحة والحركات السياسية في أكتوبر 2020. وظلت مجموعتان رئيسيتان من جنوب كردفان ودارفور خارج الاتفاقية. كانت عملية المفاوضات معقدة وتم توسيعها لتشمل صفقات منفصلة مع مناطق مثل شرق السودان. والجدير بالملاحظة هنا أنه بينما كان المدنيون يشاركون في البداية في المناقشات، أخذت النخب الأمنية والعسكرية زمام المبادرة. ولعل ذلك يفسر لنا العلاقة المعقدة بين المكون العسكري وزعماء حركات التمرد. يبدو أننا أمام مشهد متكرر لاتفاقيات تقاسم السلطة منذ التسعينيات التي كانت تكافئ التمرد. حيث تم توزيع المناصب وتقسيم الموارد وتشكيل لجان غير فعالة، وفي نهاية المطاف لم يتم تحقيق السلام الدائم.

“متلازمة سيلوفيكي” أو حكم الرجل القوي

على الرغم من الإجهاز على ما تبقى من الوثيقة الانتقالية وغياب المكون المدني ولو من قبيل الواجهة الخارجية بعد إجراءات البرهان الانقلابية فإن جنرالات السودان يتمتعون بسلطة أكبر من أي وقت مضى، وإن كانوا يعانون العزلة داخل السودان نفسه. ربما يأتي الدعم الفعلي للنظام الحاكم من قواعده في المؤسسة العسكرية، وبعض الجماعات المتمردة في دارفور والفلول المدنية من بقايا نظام الإخوان المسلمين بزعامة الرئيس المخلوع عمرالبشير. إننا أمام نظام حكم أقرب إلى التقاليد الروسية، “حكومة سيلوفيكي”، التي تحكم من قبل الرجال الأقوياء في المؤسسة العسكرية ومن أجلها. ولعل المثال الأبرز هو روسيا في ظل قيادة فلاديمير بوتين حيث إن النخبة التنفيذية وجهاز صنع القرار – هي جزء مما يُعرف باسم السيلوفيكي، أو “الأمنيوقراط”. منذ وصوله إلى السلطة في عام 2000، قام بوتين بشكل منهجي بتطهير حكومة الإصلاحيين والديمقراطيين في عهد يلتسين. كما أن أولئك الذين يستمرون في الدفاع عن الشفافية والديمقراطية وسيادة القانون، والذين ينتقدون ويتحدون سياسات بوتين، واجهوا قمعًا متزايدًا. إنها متلازمة الرجل القوي التي عادت بوجه أفريقي كما أظهرته انقلابات مالي وتشاد وغينيا وبوركينا فاسو.

على الرغم من أن نظام البرهان العسكري يُعيد تقاليد ” السيلوفيكية ” الروسية من حيث الاعتماد على سياسة القمع والاعتماد على “الأمنوقراطية” وشبكات المصالح المرتبطة بها فإنه أضعف من الديكتاتوريات العسكرية السودانية السابقة. ربما يتمثل الاختلاف الرئيسي في وجود الجنرال محمد حمدان حميدتي القادم من خارج مصادر القوة القبلية والديموغرافية المعتادة، حيث إنه ينتمي إلى القبائل العربية في دارفور وقاد ميليشيا الجنجويد التي تحولت لقوات الدعم السريع من قبل نظام البشير. يحاول حميدتي من خلال تحركاته الداخلية والخارجية أن يرتدي ثياب الزعيم المنقذ. فهل يمكنه أن يستفيد من تعقيدات الوضع السوداني وتدهور الاقتصاد والأمن ليتخلص من إرث عبدالله حمدوك كما فعل بوتين مع بقايا الإصلاحيين في عهد يلتسين؟

إنها لحظة مناسبة لظهور متلازمة الرجل القوي مرة أخرى ونحن على أعتاب الدخول لمرحلة حرب باردة جديدة. الجميع منشغل بالأزمة الأوكرانية والصعود الروسي والصيني في النظام الدولي. على الرغم من أن الولايات المتحدة التي تحتفظ بمفاتيح الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية ومؤسسات الإقراض الخاصة بها فإن أيديها لاتزال مرتعشة. ولاسيما وأن النخبة العسكرية الحاكمة في السودان بدأت تستخدم لغة أن البديل لها هو الفوضى وموجات المهاجرين القادمين إلى أوروبا. وعلى سبيل المثال قام حميدتي باستخدام نفس لغة التهديد التي يستخدمها حكام بيلاروسيا وسوريا وتركيا وكوبا في التهديد بإطلاق موجات جديدة من المهاجرين وكأنهم سلاح جديد في أيدي هؤلاء الحكام الأوتوقراط. سوف يكون البديل هنا هو موسكو التي تساعد الأنظمة الفاسدة العسكرية والتي فشلت، وإن كانت بلادها غنية بالموارد في كثير من الأحيان، مثل: جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو وغينيا. من مصلحة روسيا في ظل التصعيد مع الغرب استعادة حلقات التواصل مع الأصدقاء القدامى والجدد في جميع أنحاء العالم. لم يكن مستغربا أن تكون موسكو من أكبر الداعمين لنظام البرهان في السودان. كما أنها تمتلك مستشارين عسكريين على الأرض في السودان منذ السنوات الأخيرة لنظام البشير. قام بعض هؤلاء المستشارين بتدريب قوات الدعم السريع التي تتشابه كثيرا من حيث الأعداد والهدف مع شركة فاغنر الروسية.

ربما تجد رواية “أنا أو الفوضى” آذانا صاغية بما يعني التضحية بالحرية مقابل الأمن المزعوم. لقد ساهم الصراع وعدم الاستقرار السياسي والكوارث البطيئة والمفاجئة والظروف الاقتصادية السيئة في أزمة السودان المعقدة، والتي تركت أكثر من 13 مليون سوداني في حاجة إلى مساعدات إنسانية. كما أدت الأزمة إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، لا سيما الخدمات الصحية والأدوية. أضف إلى ذلك نزوح 2.5 مليون سوداني داخليًا منذ عام 2010، لا سيما في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ومن المعلوم أن السودان يستضيف أيضًا أكثر من مليون لاجئ، بما في ذلك 763 ألف لاجئ من جنوب السودان وأكثر من 61 ألف لاجئ إثيوبي، ويعد دولة عبور رئيسية للمهاجرين من القرن الأفريقي المتجهين إلى أوروبا. كل ذلك يجعل لغة التهديد باستخدام سلاح اللاجئين فزاعة تؤثر على القرارات الدولية الخاصة بدعم نضالات الشعوب من أجل الحرية والكرامة الوطنية.

وختاما، لا يزال جنرالات السودان ملتزمون ولو ظاهريا بالانتخابات والتحول الديمقراطي، لكن الهدف الواضح من تحركاتهم الداخلية والخارجية هو التمسك بأكبر وقت ممكن من السلطة، وإلقاء مسؤولية التعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على عاتق حكومة مدنية ضعيفة تكون بمثابة كبش فداء.

يحاول الجيش حتى الآن منذ استقالة عبدالله حمدوك البحث عن ما نسميه في الأدبيات المصرية اسم ” الْمُحَلِّلَ “، وهو الرجل الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا بهدف تحليلها للزوج الأول باتفاق بين الزوجين. أي مجرد واجهة تستوعب صدمات وغضب الشارع، وفي المقابل تُبقي على مزايا وحصانات العسكريين. من الواضح حتى الآن من خلال سفاري الجنرال حميدتي الخارجية حيث زار اثيوبيا وموسكو مؤخرا أن ثمة محاولات داخلية لكسب الأنصار وإعادة التشكيل الاستراتيجي للحلفاء الدوليين، وهو ما يُمكن للنظام العسكري من كسب المزيد من الوقت. فهل ينجح الجنرالات ولو من خلال تغيير جلدهم بانقلاب آخر من كسب الوقت والفوز بمرحلة انتقالية بدون أسنان ديمقراطية في ظل مجتمع دولي ضعيف يمكن خداعه بسهولة كما شهدنا في حالة أزمة التيغراي التي ترقى حد الإبادة الجماعية؟