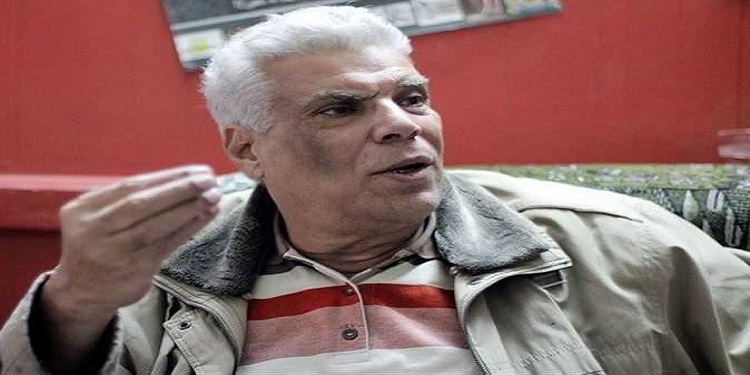

عندما سُئل الأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد عن سبب تسميته للجزء الثالث من رائعته «لا أحد ينام في الإسكندرية» بـ«الإسكندرية في غيمة»، فأجاب قائلا: «نظرت فوجدت أن هناك مرحلة ثالثة في تاريخ تحول الإسكندرية، تتمثل في المدينة السلفية الوهابية الرجعية التي فقدت الروح العالمية، وكذلك الروح المصرية، بعدما كانت عروس البحر».

وفسر عبد المجيد ذلك في حواره بقوله: مدينة الزي الواحد، والاتجاه الأوحد، أغلقت الملاهي وهدمت دور العرض السينمائي، وطغت عليها العشوائيات، وأطلقت الأسماء الدينية على المباني، وردمت بحيرة مريوط التي كانت على جنوب الإسكندرية، فأختفى الملمح السكندري -بين شطين وميه-، وتغير مناخها، وظهرت الشعارات الدينية، وأصبح أمن الدولة فاعلا في رسم هذه الصورة، لمحاربة اليسار كما أراد السادات، فكانت رواية «الإسكندرية في غيمة».

فرغ عبد المجيد في هذا الجزء غضبه من المجتمع والجماعات الإسلامية والاتفاقيات السياسية التي عُقدت لصالح القادة فقط، وقرر منح الرواية عنوانا يرمز إلى حال البلاد التي هبت عليها رياحا صحراوية وهابية تحت سمع وبصر بل ومباركة نظام الحكم خلال تلك الفترة.

رثى عبد المجيد في «الإسكندرية في غيمة» مدينته التي خبرها، حاول استحضار مشاهد نهاية المدينة التي كانت يوما ما تعددية، فكتب عن آخر أجنبي قرر الرحيل، وعن آخر قصة حب حقيقية وآخر امرأة يمكن أن يقع في حبها الرجال.

تتبع الروائي بقايا المدنية التي اجتذبت قسطنطين كفافيس، وبيرم التونسي، وخليل مطران، ولورانس داريل صاحب «رباعية الإسكندرية»، فوجد أنها تحولت تجاه الشرق «إلى الجزيرة العربية بحثا عن ثقافة بديلة للثقافة الأوربية.. مرة تحت دعوى القومية ومرة تحت دعوى الإسلام في عصر السادات وكأننا كنا كفارا من قبل»، يقول عبد المجيد مُستهجنا، مضيفا: «تحالف السادات مع الوهابيين ورأى في ذلك طريقا للقضاء على اليسار المصري.. وهكذا بدأ الغزو الوهابي لمصر».

ويرى عبد المجيد في حوار آخر نشر مطلع عام 2013 أن مبارك ترك الإسلاميين يفعلون ما يحلو لهم، «غير أنه فرض رقابة على زعمائهم حتى لا يصلوا إلى الحكم، واتفق معهم سرا أو علنا بأن يترك لهم السيطرة على الشارع، فانتشرت المساجد الصغيرة والزوايا والتكايا في أرجاء مصر تحت سمع وبصر النظام وهكذا نجحوا خلال الثلاثين عاما الأخيرة في أن يغيبوا الناس وأن يأخذوهم إلى الآخرة، لكي ينفرد النظام بالحكم».

ويشير عبد المجيد إلى أن الإسكندرية شهدت أيضا ما أطلق عليه عملية «ترييف المدينة»، إذ هجر إليها موجات كبيرة من الأقاليم، حتى أصبحت نسبة القادمين من الريف 70% من سكان الإسكندرية، تركز هؤلاء في الجنوب، ومع الوقت أصبحت الأحياء العشوائية حقلا للأفكار السلفية التي تجد صداها بين الفقراء أكثر مما تجده بين أبناء الطبقة الوسطى والأغنياء. ومن ثم خرجت الأفكار التي تعادي الآخر والتسامح والحريات وكل القيم التي كانت الإسكندرية تمثلها.

ورغم تلك الصورة القاتمة التي رسمها صاحب «لا أحد ينام في الإسكندرية»، إلا أنه كان متفائلا بمستقبل المدينة، وأكد في حديثه لـ«دويتشه فيله» أن المعركة الثقافية ستستمر، «في النهاية سينتصر المستنيرون، وليس أولئك الذين يعملون وفق أجندة وهابية قادمة من العصور الوسطى».

يعتقد عبد المجيد أن الإسكندرية ستعود «إلى شيء من بهائها القديم» خلال عشر سنوات، معربا عن ثقته بالأجيال الشابة المثقفة المنفتحة على العالم، «سينتهي هذا الصراع شيئا فشيئا ضد السلفيين».

أجرى عبد المجيد الحوار المشار إليه في ظل حكم الإخوان لمصر وفي ظل تمدد السلفيين المتحالفين مع الجماعة في ذلك الوقت، وبعدها بشهور سقط الإخوان وعاد السلفيون إلى ما كانوا عليه، ومرت 9 سنوات، ومع ذلك لم تعد الإسكندرية إلى بهائها القديم، ولم تبدأ مدن مصر عصر الحداثة والتقدم الذي بشر به المثقفون والمستنيرون بعد اندلاع الثورة المصرية قبل نحو عقد من الزمن.

الأفكار المتشددة لا تزال هي الحاكمة، الخطاب الديني الوهابي ينتشر بنفس الوتيرة في أحياء وشوارع المدنية التي قال عنها الأديب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ في رائعته «ميرامار»: الإسكندرية أخيرا.. الإسكندرية قطر الندى، نفثة السحابة البيضاء، مهبط الشعاع المغسول بماء السماء، وقلب الذكريات المبللة بالشهد والدموع.

الكاتب الأمريكي جيمس تروب أمضى أياما خلال صيف 2014 بمدينة الإسكندرية، ألتقى خلالها عددا من المثقفين والأدباء والسياسيين والسلفيين المحافظين أيضا ثم كتب مقالا نشره بـ «فورين بوليسي» في سبتمبر من ذات العام، تحت عنوان «المنارة تخفت».

تروب أشار في مقاله إلى أن تلك المنارة «الإسكندرية» التي كانت ذات يوم القلب العالمي النابض للمنطقة العربية، انطفأت بعدما تحولت إلى «إحدى قواعد السلفيين الرئيسي في مصر».

وصل تروب إلى استنتاجه بعد لقائه بأحد كوادر الدعوة السلفية في الإسكندرية «تلك الحركة التي تنسق بين رجال الدين والحياة التعليمية لملايين المحافظين المتشددين في مصر».

ويصف تروب مدن شمال إفريقيا بـ«مفترق الطرق الحضاري.. هذا المجتمع المختلط المتكون من العديد من الخصائص المكثفة وهو ما يسمى كوزموبوليتان يبدو الآن أنه يختفي بما في ذلك المكان الوحيد الذي وصلت فيه المثالية العالمية إلى تحقيق هدفها الأسمى وهو الإسكندرية».

ما جرى ويجري في الإسكندرية من أعمال عنف جماعية وفردية ضد الآخر الديني لا يمكن فصله عن السياق العام الذي تمخض عن حضور لافت للتيار المتشدد منذ سبعينيات القرن الماضي، فـ«الغيمة» التي وصف بها إبراهيم عبد المجيد مدينته البهية لم تقف عند حدود الثغر بل امتدت إلى العديد من مدن مصر المحروسة صعيدها وعاصمتها ودلتاها.

هذه الهبة التي لفحت مدن وقرى مصر منذ أن قرر الرئيس المؤمن أنور السادات فتح الباب أمام التيارات الدينية لمواجهة خصومه من اليساريين والناصريين، تغللت وتمكنت من غرس أفكارها ومعتقداتها، وساعد الفقر والجهل وغياب الديمقراطية على انتشارها بالشكل الذي بات معه من الصعب اقتلاعها.

دفع السادات ضريبة إطلاق يد أبناء «الصحوة الإسلامية» في المجتمع المصري، فتم اغتياله على أيدي «أولاده» في حادث المنصة الشهير، أما مصر فلاتزال تدفع الثمن غاليا، ليس من دماء أولادها فقط بل من حرياتهم وحقوقهم السياسية، فتجذُر الأفكار الإرهابية وتعاقب أعمال العنف وموجاته منح أنظمة الحكم المتعاقبة الحق في إغلاق المجال العام وحصار الحريات وتجميد أي مسار سياسي ديمقراطي بدعوى أن الأولوية هي محاربة الإرهاب والتشدد.

لم يكن مقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك بالإسكندرية الأسبوع الماضي، سوى حلقة صغيرة من حلقات العنف ضد الآخر التي لم تتوقف منذ حلت «الغيمة» على مصر، قد يكون المتهم بالقتل له دوافع أخرى أو قد يكون بلا دوافع بالمرة، لكن العقل الباطن للرجل والذي تم تغذيته على مدار عقود بأفكار من قبيل أن هذا الكاهن وغيره من «الأغيار» أموالهم ودمائهم مستباحة، وأن مواطني الدرجة الثانية «الأقباط» لا دية لهم.. تلك الأفكار جرى ترجمتها على النحو الذي حدث.

الرجل الذي وصفه الإعلام بـ«المشرد المسن» محكوم بما راكمه منذ الصغر من خطاب الكراهية والتطرف الذي انتقل من الزوايا والمساجد في القرى والأحياء العشوائية إلى شرائط الكاسيت ثم شاشات الفضائيات التي «تأخذك إلى الجنة»، فتأصلت في أعماقه أفكار تحتقر الأخر وتنفيه وتستحل دمائه.

إذا كان الكاهن السكندري ومن سبقه إلى الملكوت ضحية، فالمسن المشرد الذي تم التحفظ عليه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية ضحية من ضحايا غياب الدولة لعقود طويلة عن القيام بأدوارها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتغافلها عن انتشار التشدد عبر منصات تحصل على رخص تشغيلها من مؤسسات تابعة للحكومة.

حاصرت الدولة ممثلة في حكوماتها وأجهزة الأمنية الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ووأدت المشروعات الفكرية والسياسية التي تقدم طروحات بديلة، فسيطرت الجماعات الدينية المتشددة على الناس وتحكمت مع الوقت في أفكارهم وتوجهاتهم وأفعالهم.

انسحبت الدولة من أداء أدوارها الاجتماعية والتعليمية والثقافية فانتشر الفقر والجهل اللذان يشكلان تربة خصبة للتطرف والإرهاب، قدمت عبر منصاتها الإعلامية محتوى سطحي وتغيبي لم يقنع الجمهور فتشكل وعي هذا الجمهور عبر ما يتلقاه من شاشات «الغيمة».

تدفع مصر كلها الأن فاتورة فشل وتقاعس الحكومات عن القيام بما كان يجب عليها أن تقوم به، وسيظل الدفع مستمرا ما دامت الحكومة مشغولة بما تعتبره مُهما عما هو أهم، مهمومة ببقائها واستمرارها بأي شكل وأي طريقة عن إعادة بناء الوطن عل أسس الحداثة والمدنية والديمقراطية، وهي الأدوات التي تحاصر العنف والتطرف وتضمن للبلاد استقرارها وتقدمها.

أَمْــسِ انْــقَــضَـى وَالْـيَـوْمُ مِـرْقـاةُ الْـغَـدِ إِسْــــكَــــنْـــدَرِيَّـــةُ آنَ أَنْ تَـــتَـــجَـــدَّدِي

يَــــا غُــــرَّةَ الْــــوَادِي وَسُــــدَّةَ بَــــابِــــهِ رُدِّي مَـــكَـــانَـــكِ فِـــي الْــبَــرِيَّــةِ يُــرْدَدِ

فِـيـضِـي كَـأَمْـسِ عَـلَـى الْعُلُومِ مِنَ النُّهَى وَعَـلَـى الْـفُـنُـونِ مِـنَ الْـجَـمَـالِ السَّرْمَدِي

وَسِــمِــي الــنَّــبَـالَـةَ بِـالْـمَـلَاحِـمِ تَـتَّـسِـمْ وَسِـمِـي الـصَّـبَـابَـةَ بِـالْـعَـوَاطِـفِ تَـخْـلُـدِ

من قصيدة «إِسْكَنْدَرِيَّةُ آنَ أَنْ تَتَجَدَّدِي» لأمير الشعراء أحمد شوقي