أكتب هذه السطور في التاسع عشر من أبريل 2022م بعد مائة عام كاملة على تشكيل لجنة الثلاثين. التي تولت كتابة الدستور الذي صدر في مثل هذا اليوم في 19 أبريل 1923م. وبات يعرف لدى عامة المصريين بـ”دستور 23″.

في ذلك الزمان -قبل مائة عام- اعتبر الملك فؤاد أن الدستور منحة من جلالته. تماما مثلما اعتبر الإنجليز أن الاستقلال الصوري الذي حصلت عليه مصر بموجب تصريح 22 فبراير 1922م ليس غير منحة من الاستعمار.

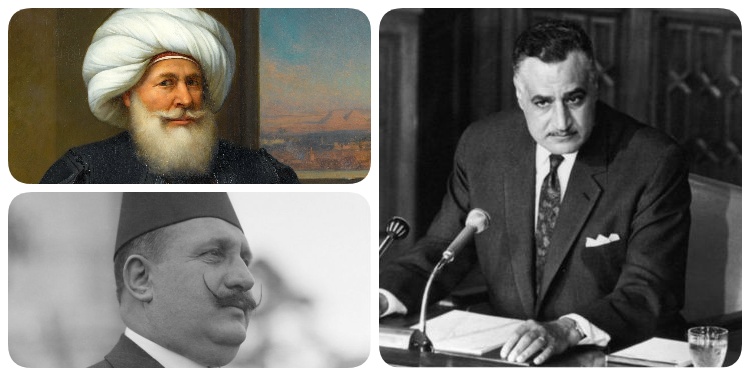

أغفل الملك مثلما أغفل الاستعمار -عن عمد- كفاح المصريين من أجل الدستور والاستقلال قريبا من أربعين عاما من الثورة العرابية 1881م إلى ثورة 1919م. وقد وجد الملك مثلما وجد الاستعمار من النخب المصرية مَن هو مستعد ليكون في خدمة الملك على حساب الدستور. كذلك وجد الاستعمار حتى آخر لحظة من النخب المصرية مَن كان لديه استعداد ليكون في خدمة الإنجليز ضد الاستقلال والدستور معا. وقد تضافرت القوى الثلاث: الملك والاحتلال والنخب المرتبطة بالملك والاحتلال في إعاقة التجربة الدستورية. حتى سقطت مع طلعة ثورة 23 يوليو 1952م. وتم إلغاء الدستور وسقطت الملكية ذاتها وتم جلاء الاحتلال. وتم كنس طبقة الحكم بكاملها. بما في ذلك حزب الوفد الذي كان العصارة الوطنية لثورة 1919م. وكان مَن تولى قيادة الحركة الوطنية في مواجهة المثلث: الملك-الاحتلال-النخب المهادنة والمتعاونة مع الملك والاحتلال من 1919م حتى 1951م. قريبا من اثنين وثلاثين عاما نصفها الأول كان الوفد في صعود حتى توقيع اتفاقية 1936م. التي أكدت الاستقلال الصوري وأضفت الشرعية على الوجود الفعلي لقوات الاحتلال. ثم نصفها الثاني حيث أخذت زعامة الوفد في الغروب والأفول حتى حريق القاهرة في يناير 1952م.

دستور 1923م تم إلغاؤه مرتين. الأولى مؤقتة في 1930 واستمرت خمس سنوات وانتهت في 1935م. الثانية نهائية ودائمة في 10 ديسمبر 1952م أي بعد ستة أشهر فقط من ثورة يوليو.

عاشت البلاد بدستور مؤقت ثلاث سنوات بدأت من العاشر من فبراير 1953م. ثم من 16 يناير 1956م دخلت مصر مرحلة مختلفة تماما بدأت بدستور 1956م وما زالت تتواصل مع تعديلات الدستور في 20 أبريل 2019.

إذا كان الملك فؤاد اعتبر الدستور منحة من جلالته للشعب فإن الرؤساء -دون استثناء- اعتبروا الدساتير حقا شخصيا لهم. يكتبونه كيفما يشاؤون ويعدلونه بما يؤكد مشيئتهم الكاملة على البلاد والعباد.

*************

مائة عام على فترتين. ثلاثون عاما بالتقريب قبل ثورة يوليو 1952م وسبعون عاما بالتقريب بعدها. الفروق ليست كبيرة بين رغبة الملك في أن يتحرر مما يقيده به الدستور ورغبة الرئيس في أن يكتب الدستور على مقاسه ومطامحه ومطامعه الشخصية.

الملك كان في جوهره رئيسا طاغية لولا أن قيده الاحتلال والحركة الوطنية بزعامة الوفد. والرئيس في جوهره ملك طاغية لولا أن تقيده ضغوط خارجية أو قلق داخلي. الفارق المهم بين الملك الطاغية والرئيس الطاغية أن وجود الاحتلال وما فرضه من هندسة سياسية استعمارية كان يسمح بتوازن بين رغبة الملك في التسلط ورغبة الشعب في التحرر. هذا التوازن الصناعي الاستعماري حافظ على وجود قطبين متصارعين حول الدستور والحياة الدستورية. هما الملك والحركة الوطنية بزعامة الوفد.

سقط هذا التوازن واختفى مع سقوط الملكية وإلغاء الأحزاب وتحول تنظيم الضباط الأحرار إلى قوة حكم تقبض على السلطة بالحديد والنار.

لقد حل الرئيس الطاغية محل الملك الطاغية مع فارقين. أن القيود على الرئيس الطاغية كانت وما زالت أقل بكثير جدا من القيود التي كانت تصد الملك الطاغية. طغيان الملك كانت عليه قيود بينما طغيان الرئيس حر طليق يتحرك في فسحة وسعة. وهذا أثمر أمرين: تحويل رغبات الحكام إلى نصوص دستورية ثم إلى واقع مؤسسي. غل يد الشعب عن أن ترتفع بالاعتراض أو حتى تومئ إلى الامتعاض. ومن هذا وذاك انقطع حتى مات وشبع موتا كفاح المصريين من أجل حياة دستورية حقيقية تُخضع السلطات لمراقبة الشعب ولا تضع الشعب تحت عسف وخسف السلطات. انطفأت العواطف الدستورية في قلوب المصريين وفقدت الدساتير هيبتها واحترامها ما دامت هي أداة طيعة في يد الرئيس. وما دامت هي أعجز من أن تصد ظلما أو تصون حقا.

تحايُل الملك الطاغية على الدستور والتفافه عليه كان يحتاج إلى مجهود شاق ومناورات صعبة. بينما الرئيس الطاغية كل ما يحتاج إليه لجنة تكتب النصوص ثم الحكومة تعرضها على البرلمان ثم البرلمان يوافق ثم الحكومة تدعو للاستفتاء العام ثم الاستفتاء العام يوافق. مسلسل هزلي معروف أوله وآخره لا يحصد منه الشعب غير تعظيم سلطة الرئيس وتكاليف كل تلك الإجراءات من المال العام وعلى نفقة الشعب.

*************

حقبة الملك الطاغية فؤاد ثم فاروق كانت فيها حيوية سياسية لدى المصريين من نخب وعوام. كان فيها أحزاب. كان فيها انتخابات بعضها نظيف وبعضها مزور. كان فيها طبقة رأسمالية صاعدة سواء زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية. كان فيها طبقة وسطى تتشكل وتتقدم وتكسب مساحات جديدة بالتعليم وما يسمح به من فرص للحراك الاجتماعي. وفوق ذلك كان فيها ما هو أهم بكثير: الصحافة الحرة المتعددة الانحيازات والمختلفة التوجهات ثم القضاء المستقل استقلالا حقيقيا.

والصحافة الحرة والقضاء المستقل بهما ضمان أمرين مهمين:

رأي عام مثقف واع مستنير متمرن على الفهم والفحص والتمييز والنقد. ثقة في منظومة العدالة وأنها من النزاهة والحياد والشرف بحيث يستحيل على ذي سلطان ولو كان الملك شراؤها. كما يستحيل على ذي مال أن يغويها أو يغريها بفتنة الدنيا.

هذه الحيوية السياسية جعلت الشعب حاضرا في الصراع الدستوري بما أن هذا الشعب -في روح الفكر الدستوري- هو مَن يملك وطنه ومَن ثم يملك حق السيادة بما تعنيه من حق التصرف وحرية الإرادة والحق في حكم نفسه وتقرير مصيره وتدبير أمره باختياره وليس الإذعان لمن يملك القوة.

اختلف الأمر كثيرا في حقبة الرؤساء الطغاة. فكل منهم جمع سلطة الملك وسلطة الإنجليز وسلطة الشعب في يده. الرئيس الطاغية في العهود الجمهورية هو مالك حر التصرف قبل أن يكون حاكما. صحيح أن العهود الجمهورية حافظت على وجود دساتير لكنها دساتير منزوعة الروح التي اخترعتها الإنسانية من أجلها. هذه الروح هي إقرار حق الشعب في حكم نفسه بنفسه. وذلك بتمكينه من اختيار حكامه بمحض إرادته دون إكراه ولا تزوير ولا تزييف. ثم تمكينه من الحق في مراقبتهم ومحاسبتهم ومساءلتهم بالطرق الدستورية. بما في ذلك الحق في عزلهم عندما تتوفر شروط عزلهم.

قبل ثورة 23 يوليو 1952م كان فيه احتلال لكن الشعب كانت لديه كفاحية الاستقلال. وكان فيه استبداد الملوك لكن كان الشعب فيه كفاحية الدستور والديمقراطية والحقوق والحريات العامة والخاصة.

بعد ثورة 23 يوليو 1952م حصلت البلد على استقلالها الذي كافحت لأجله من 1881م حتى 1956م. لكن المواطن ذاته تم نزع استقلاله وبدأ تفريغه من محتواه الكفاحي الذي عاشه المصريون قبل ثورة يوليو.

بعد الثورة بدأت حقبة ما زالت مستمرة إلى كتابة هذه السطور. لا تثق في وعي المواطن وتتشكك في قدراته وتخشى عواقب استمتاعه بالحرية لو توفرت له. لهذا تواصلت في كل عهود الجمهورية استراتيجيات الانصياع التي تهدف إلى خلق مواطن مستكين لإرادة الدولة. فهو يحلم ثم يفكر ثم يتصرف فقط داخل حدود وقيود الإطار الذي ترسمه الدولة.

*************

من لحظاتها الأولى في 1952م حتى يوم كتابة هذه السطور فإن كافة العهود الجمهورية لا تتسامح في قليل أو كثير يمكنه أن ينال من السلطات الطغيانية المتاحة والمباحة لرئيس الجمهورية. سواء بنصوص الدستور والقانون أو بالعُرف والممارسة العملية. وهذا يلزمه:

1- وضع الصحافة والإعلام وكافة منابر النشر تحت السيطرة. سواء بالتأميم والمصادرة أو بالتطويع والاحتواء أو بالاستحواذ المباشر أو بالإدارة الأمنية غير المرئية.

2- إلغاء الأحزاب أو السماح الصوري بها مع وضعها تحت الرقابة المشددة. ثم احتواء ثم إغواء ثم إفساد مَن يقبل منها الاحتواء والفساد وفتنة الغواية.

3- تفريغ الانتخابات والمؤسسات المبنية عليها من أي قدر من الاستقلال بما في ذلك البرلمان ذاته.

4- وضع السلطة التنفيذية تحت الهيمنة المطلقة للرئيس ثم وضع البلد بكاملها تحت هيمنة السلطة التنفيذية.

5- الاحتواء أو الاختراق لكل المؤسسات التي يُشترط الاستقلال في وجودها وفي نشاطها.

على مدار السبعين عاما لم تتوقف العهود الجمهورية عن نزع روح الاستقلال من المواطن وسحب أي استعداد للفاعلية أو الرغبة في التحرر من أسر السلطة وقيودها.

*************

خطايا العهد الجمهوري ليست حكرا عليه. بذورها وجذورها تعود إلى العهد السابق عليه. الملك فؤاد -ثم فاروق- لم يكن يرحب بفكرة أن الشعب شريك في الحكم. ولم يكن يقبل فكرة أن الحاكم يلزم تقييد سلطاته. سلالة محمد علي كانت ترى في مصر “ضيعة خاصة بهم” استولى عليها محمد علي باشا بالخداع والذراع وبالدهاء والسلاح. فهي ومَن عليها ملكية خاصة بهم لهم فيها حق التصرف.

لأجل هذا كانت الثورة العرابية 1881م ثم ثورة 1919م هما الرد الشعبي العظيم في كلمتين فقط “مصر للمصريين”.

وضعت الثورة العرابية دستورا أحبطه الغزو ثم الاحتلال. ثم أسفرت ثورة 1919م عن استقلال صوري ودستور محل نزاع بين الملك والشعب. ولو لم يكن للاحتلال مانع من الدستور ما كان قد صدر بالصورة التي صدر بها.

الملك كان يملك ويحكم. كان رئيس السلطة التنفيذية. كان القائد الأعلى للقوات المسلحة. كان يعين قادة وضباط الجيش والشرطة. كان يعين الدبلوماسيين والسفراء. كان يعين كبار رجال الدين. كانت المؤسسات الدينية تحت سلطته. كانت له سلطة اقتراح القوانين. كانت له سلطة التصديق على القوانين أو رفضها وردها إلى البرلمان. كان له حق تعيين أربعين في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ ومن ثم أعاق فرصة التصويت بنسبة الثلثين على القوانين. وهذا معناه أن الملكية لم تكن دستورية كاملة. وأن التجربة البرلمانية كذلك لم برلمانية كاملة. ومعناه أيضا أن ما بات يُعرف في العهد الجمهوري بالوزارات والجهات السيادية يعود أصله إلى العهد الملكي. أي حق الملك في الاستئثار بمفاصل القوة المادية والمعنوية دون رئيس الوزراء. بما يسمح للملك أن يقبض بكلتا يديه على أدوات التحكم والسيطرة. هذا التفكير من الطغيان الملكي إلى الطغيان الرئاسي لكن بصورة أعمق وأخطر وأشمل حتى باتت كلمة “سيادي” يعجز القاموس الإنساني عن وصف ما يحيطها من أسرار وغموض وقوة مصطنعة ترهق خيال سامعها إنْ سمعها. كما ترهق خيال قارئها إن قرأها.

جذور هذا الرعب السيادي يعود إلى الملك فؤاد ثم فاروق وطوّره من بعدهما كافة الرؤساء.

*************

الاستثناء الوحيد الذي تمتاز به الحقبة الملكية هو استقلال القضاء. وهو لا يعود إلى الملكية ذاتها بقدر ما يعود إلى استنارة النخبة القضائية والقانونية والحقوقية من المصريين. الذين تعاقبت أجيالهم على تحديث القضاء وتمصيره واستقلاله .

فعندما سقطت الملكية كانت قد تركت وراءها نظاما قضائيا ينتمي إلى أعرق الديمقراطيات. سواء من حيث القضاء كمؤسسات أو من حيث هو كفاءات تربَّت على أحدث ما في علم القانون وعلى ما في صُلب المهنة القضائية من حس العدالة والحياد والاستقامة والنزاهة والشرف.

رحلة طويلة وشاقة من الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين اجتازها القضاء المصري. حتى نال استقلاله بكل معانيه: الاستقلال عن التبعية للتشريعات الأوروبية. الاستقلال عن السلطة التنفيذية. الاستقلال عن تأثير الاحتلال.

تسلمت ثورة 23 يوليو منظومة قضائية استثنائية ونادرة الوجود بمعايير ذلك الزمان. خارج نطاق دول الديمقراطيات في غرب أوروبا. لكن هذه المنظومة لم تسلم من روح الصدام التي ميزت ثورة 23 يوليو. فقد التفت الثورة حول المنظومة بحيث: حرمت القضاء من ولايته في بعض المجالات. وخلقت قضاءً موازيا. وسمحت بالتظاهر داخل مجلس الدولة واعتدى المتظاهرون على رئيسه الدكتور عبدالرزاق السنهوري 1954م. وهمّشت القضاء كسلطة لها حق الرقابة على مؤسسات الدولة. وطلبت من القضاة الانضمام إلى الحزب السياسي الوحيد -الاتحاد الاشتراكي- 1968م. وهو المطلب الذي رفضه نادي القضاة وردت الدولة بما سُمّي “مذبحة القضاء”. حيث تم فصل ونقل وإبعاد مائتين من القضاة من مختلف مستويات القضاء.

ثم انتهى عهد الصدام وبدأت عهود الالتفاف والاحتواء والتفريغ الذاتي حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

*************

المشكلة ليست فقط في الطغيان الملكي ولا في الطغيان الرئاسي. إنما المشكلة الكبرى أن جهاز الدولة الحديثة ذاته تعود العمل في ظل طغيان حاكم مفرد مطلق. باشا ثم خديو ثم سلطان ثم ملك ثم رئيس جمهورية. إلى الحد الذي يعتبر الطغيان هو الأصل والعُرف والطبع السائد في كافة أجهزة الدولة بكل مستوياتها. وبحيث من الصعب على هذا الجهاز الضخم أن يعمل في ظل حاكم ديمقراطي وحكم دستوري وسيادة للشعب. فكل موظف -كبير أو صغير- يستبطن في أعماقه روح الطغيان في نظرته إلى المواطنين الذين ينسلخ وجدانيا وشعوريا عنهم بمجرد أن يدخل مكتبه ويجلس على كرسيه وينظر بامتعاض في وجه أول مواطن يدخل عليه.