تلقي الحكومة باستمرار على الخارج في التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. وهي لا تعترف بالمشكلات الداخلية المزمنة، وكونها أحد أهم المسببات الرئيسية للتعثر الحاصل، الذي فاقمته عقبات التطورات الخارجية من أوبئة وحروب وغيرها من أزمات متوقع تزايدها مستقبلًا.

وانطلاقًا من هذا المبدأ، استضافت “الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع” مؤخرًا، ندوة تحت عنوان “نحو اقتصاد مصري قادر على مواجهة التحديات”، تضمنت نقاشات ثرية، فتحت مجالًا واسعًا للتساؤل عن دور الإدارتين النقدية والمالية في حل الأزمات التي تعانيها مصر حاليًا. خاصة وأن الندوة تخللها حديث مستفيض من شخصيات ثقيلة اقتصاديًا كالدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والخبير السابق في البنك الدولي.

يرى جلال أن جزءًا من مشكلات الاقتصاد المصري حاليًا خارجية تتعلق بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات كرفع الفائدة على الدولار. لكنه يؤكد أن ذلك لا يمنع أن جزءًا مهمًا من المشكلة يعود إلى تبني سياسات غير مواتية في إدارة الاقتصاد الكلي للبلاد، وتحفيز النمو المستدام وتوزيع عوائده.

ثالوث الاقتصاد الكلي

وبحسب جلال، فإن السياسة النقدية تفتقد محور الارتكاز، حتى وإن أعلنت استهداف معدل تضخم 7% (+ أو -2%). ذلك لأنها تحاول التحكم في سعر الصرف، وسعر الفائدة (أو الحفاظ علي استقلالية السياسة النقدية)، في وقت تسمح فيه بحرية حركة رؤوس الأموال. وفي هذا خرق لما يسمى “الثالوث المقدس”. وهو يتساءل: لماذا كان هذا الثبات النسبي في سعر الصرف بعد تعويمه عام 2016؟ ولماذا تم فرض بعض القيود علي الواردات، عندما زادت الضغوط علي الجنيه رغم ادعاء تعويمه؟ ولماذا لم نستفد من فشل المحاولات نفسها قبل التعويم عام 2016؟

والمقدسات في الاقتصاد الكلي لا يمكن خرقها. فلا يجوز أن تتبع الحكومة سياسة أساسية ومن ثم تسعى للحفاظ في الوقت نفسه على التدفق الحر لرأس المال، ومعدلات ثابتة لصرف العملات الأجنبية، واستقلال السياسة النقدية.

وبناءً على هذا، يمكن لأي دولة تثبيت أسعار الصرف مع دولة واحدة أو أكثر، وأن يكون لديها تدفق حر لرأس المال مع دول أخرى. لكن ذلك يعني أن تقلبات أسعار الفائدة ستخلق توازنًا جديدًا يضغط على تثبيت سعر الصرف ما يؤدي إلى كسره.

“وحدة الموازنة” وخلل الاقتصاد

ينطلق وزير المالية الأسبق -صاحب الكتب الاثنى عشر في اقتصاديات الشرق الأوسط- إلى السياسة المالية. وهي الأخرى تعاني من التخلي عن مبدأ “وحدة الموازنة”. فضلاً عن الخلل الهيكلي في الإيرادات والمصروفات. وكلاهما يحولان دون فاعلية السياسة المالية في إدارة الاقتصاد.

وهنا يتساءل جلال: لماذا ننشئ صناديق سيادية حتى مع نبل الهدف (مثل استغلال الأصول التي تملكها الدولة نيابة عن الشعب) خارج الموازنة؟ ولماذا لا نتبع سياسة كينزية لتنشيط الاقتصاد حين يتباطأ وتهدئته حين استشعار خطر التضخم؟ ولماذا لا نرى مبادرات جديدة لزيادة المرونة في الإيرادات والمصروفات لتلبية الأولويات المستجدة؟

من مبادئ النظرية الكينزية التي وضعها جون مينارد كينز، أن الركود يحدث إذا ما تجاوز الادخار الاستثمار. بينما الانخفاض في معدل الاستثمارات يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. وبالتالي انخفاض معدلات الادخار. وينتج عن ذلك زيادة الاستثمارات مرة أخرى، ليعود الاقتصاد الكلي إلى التوازن من جديد، فترتفع معدلات التوظيف.

بالنسبة للسياسات المتبعة لتحفيز النمو والإنتاجية، يقول جلال إن هناك محاولات لتحسين مناخ الأعمال. لكن ترتيبنا لا يزال متدنيًا بدرجة كبيرة مقارنة بالدول المثيلة. وهناك أيضًا بعض المميزات الممنوحة لبعض القطاعات. لكن إذا كان ناتجها هو التوسع العقاري والخدمي علي حساب الصناعة والزراعة، فهناك خلل ما، على حد قوله.

وبالنسبة للصادرات، فهناك أيضًا برنامج دعم الصادرات. لكن صادراتنا السلعية شديدة التواضع مقارنة بالواردات. ما يؤكد أن منظومة الحوافز تحابي الإنتاج للسوق المحلية وليس التصدير، كما يشير الوزير الأسبق.

ووفق تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، تقدمت مصر 6 مراكر في الترتيب. لكنها تحتل المركز 114 من بين 190 دولة. ذلك رغم تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار تبسيط الإجراءات في 4 مجالات، أهمها تأسيس الشركات.

وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 نحو 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020. وذلك بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.

المخصصات والنسب المنصوص عليها دستوريًا

تؤكد وزارة المالية أن الموازنة الحالية راعت المخصصات. وكذلك تضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في موازنة التعليم والصحة بالموازنة الجديدة. إذ بلغت مخصصات موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022 /2023 نحو 310 مليارات جنيه. وذلك بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العـام المالي 2022/2021. هذا فضلًا عن زيادة مخصصات التعليم “قبل الجامعي” بـ61 مليار جنيـه، لتصـل إلى 317 مليار جنيه. وأيضًا موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه. إلى جانب زيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

لكن وزير المالية الأسبق يؤكد في المقابل أن هناك مؤشرات على عدم كفاية هذه المخصصات حتى في الموازنة الجديدة. فلا يحظى الإنفاق على التعليم والصحة بالنسب المنصوص عليها في الدستور، أو بما يسمح لهذين القطاعين بتقديم الخدمة بشكل جيد وكاف. وهو يضيف أن انخفاض الموارد ليس مبررًا إذا ما نظرنا إلى أولوية للمواطن. فالحكومة تملك زيادة الإيرادات، أو إعادة توزيع الموارد المتاحة.

وبالنسبة لتسعير الخدمات، فإن الوزير الأسبق أحمد جلال يقول إن النظام القائم لها يراعي التفرقة بين المستهلكين على أساس شرائح متصاعدة. إلا أن تكلفة الخدمة لا يتم حسابها على أساس معياري، أو عن طريق أجهزة مستقلة عن المنتجين.

وفيما يتعلق بالأجور، صحيح أن العاملين في الدولة، وغالبية من يعملون بالقطاع الخاص الرسمي، يحصلون على زيادات سنوية. لكن هذه الزيادات ليست مبنية على أساس تفاوضي، ولا يتم ربطها -كما يجب- بالتضخم والإنتاجية. في حين أن العاملين في القطاع غير الرسمي، وعددهم لا يقل عن 40 % من القوى العاملة، هم خارج أي منظومة للأجور، على حد قوله.

هكذا يبدأ حل أزمات الاقتصاد

يرى جلال أن حل مشكلات الاقتصاد المصري يبدأ بتحديد واضح لأهداف السياسات الاقتصادية. وهي تحقيق توازن مالي كلي، يصاحبه معدل نمو مرتفع، مع عدالة معقولة في توزيع عوائد النمو. وهذه الأهداف تتفاعل فيما بينها. بينما لا يحتمل بعضها التأجيل مقارنة بأهداف أخرى.

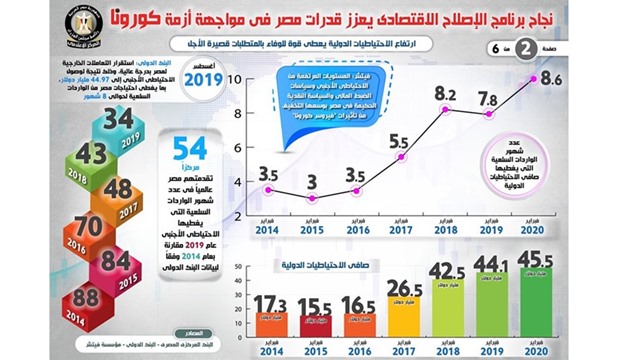

ويضيف الوزير الأسبق أن هناك بعض الإنجازات التي لا يمكن لمنصف أن ينكرها في السنوات الأخيرة. فبالنسبة للتوازن الكلي، نجح برنامج إصلاح عام 2016 في القضاء على السوق السوداء للدولار، وخفض التضخم مؤقتًا. كما ساهم في تراجع عجز الموازنة.

ووفق جلال فقد كنا على الطريق لتقليص الدين العام مع فائض أولي يقارب 2% من الدخل القومي. لكننا الآن نعاني من ضغوط قوية على الجنية. مع ارتفاع في معدل التضخم، وندرة في الدولار لاستيراد مدخلات الإنتاج. فضلًا عن معاناتنا من الزيادة في الدين العام، إلى حد التهام أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العام.

القفز نحو القطاع الخدمي والعقاري

نجحت مصر في السنوات الأخيرة في تحقيق معدل نمو اقتصادي معقول. ذلك بالتوسع في إنشاء بنية تحتية محفزة للنمو (كهرباء، وغاز، وطرق). رغم جائحة كورونا، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأثير حرب أوكرانيا-روسيا مؤخرًا.

ومع ذلك، ليس من الصعب رصد أن هيكل الاقتصاد المصري لا يشهد تطورًا مماثلًا للدول التي سبقتنا. ذلك انتقالًا من الزراعة إلي الصناعة ثم الخدمات. ويبدو أننا في سبيلنا إلى القفز مباشرة نحو القطاع الخدمي والعقاري، على حساب النمو في قطاعي الصناعة والزراعة، على حد قول جلال.

والإشكالية الأخرى هي أن ما يتحقق من نمو يعتمد بشكل كبير على تراكم رأس المال (أكثر من 50%)، يليه العمل (حوالي 30%)، ثم تأتي الإنتاجية بمستويات متواضعة، إلى حد أن البعض أطلق على الاقتصاد المصري مسمي: “النمو دون تغيير”.

ويعني ذلك أن الموارد (رأسمال وعمل) لا تنتقل من القطاعات والأنشطة الأقل إنتاجية إلى أخرى أعلى إنتاجية. والتركيز يبقى على جذب رأس المال الجديد، وليس على استغلال الطاقات المتاحة. وهذا يتحول إلى مزيد من الاستدانة في وقت وصل فيه مستوى الدين العام إلى حد مقلق.

هنا، يضع جلال مجموعة من الحلول أهمها: إصلاح البيت من الداخل. وهو ما يتطلب إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وهيكل الاقتصاد، والعدالة. مع بلورة البدائل الملائمة لمصر. وهذا يتطلب حوارًا مجتمعيًا. وقد يكون الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس منصة مناسبة، كما يقول جلال الذي اعتبر ندوة “الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع” جزءًا من هذا الحوار.

اكتفى جلال بطرح ثلاث أفكار إضافية يجب أن يتم النقاش حولها. أهمها: فكرة التحول من التنمية بالمشروعات إلى التنمية بالسياسات، والدور الأمثل للدولة في الاقتصاد، وكيفية تحديد الأولويات المجتمعية.

منهجيات قابلة للاستفادة

أما بخصوص التحول من التنمية بالمشروعات إلى التنمية بالسياسات، فيرى جلال أنه يمكن الرجوع إلى منهجية “هارفارد” في إعداد سياسات التنمية والتطوير والعمل على تنفيذها بست خطوات رئيسة.

وتشمل هذه الخطوات: تعريف القضية المطروحة للتطوير وبيان الحقائق بشأنها. ومن ثم دراسة الحالة والتشخيص. على أن يعقب ذلك تصميم سياسة واعدة تؤدي إلى حل المشكلات ورسم طريق التنمية والتطوير المنشود. وهنا يأتي التنفيذ وإيجاد الأساليب المناسبة لذلك. ثم يلي ذلك اختبار هذه الأساليب وتقييمها وتبني أفضلها. ومن ثم التحسين عبر مراجعة نقدية لكل ما سبق من خطوات وتقديم النتائج المرجوة.

وبالنسبة لأدوار الدولة في علاقتها بالاقتصاد، كما حددتها أدبيات الاقتصاد السياسي ودراسات التنمية، فإنها ترتبط بوظائف الدولة التقليدية الخاصة بحفظ النظام وتطبيق القانون وضمان احترام حقوق الملكية الخاصة وإنفاذ التعاقدات وغيرها مما يمكن اعتباره أساسًا للنظام العام من ناحية، ولنظام السوق من ناحية أخرى.

وهناك دور آخر تنظيمي، وتضطلع الدولة فيه بتنظيم العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين. ذلك ابتغاء الصالح العام. وفي هذا السياق تتدخل الدولة لضبط اختلالات القوة بين الفاعلين الاقتصاديين كحال قوانين منع الاحتكار.

كما يوجد دور ثالث للدولة يكمن في اتخاذ دور تنموي إزاء الاقتصاد. بأن تضطلع بإدارة جزء من الموارد الاقتصادية، بما يدفع النمو أو يحقق أهدافًا تنموية؛ كالتصنيع أو دعم منافسة الصناعات المحلية في الأسواق العالمية أو تنمية قطاعات بعينها لخلق الوظائف.

ويمتد هذا الدور إلى اضطلاع الدولة بدور داعم للاقتصاد الخاص عن طريق الاستثمار الحكومي في قطاعات قلما يتجه إليها الاستثمار الخاص لضعف عائدها.

أما الدور الأخير فهو دور الدولة في إعادة توزيع الدخل والثروة. ويتحدد بتحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات واستخدامها للإنفاق على مجالات معينة. وهنا، عادة ما يتقاطع هدف إعادة التوزيع مع أهداف تنموية أخرى.

الاقتصاد المصري ونظرية “الفيل”

وفق الدكتور أحمد جلال، فإن حال الاقتصاد المصري يمكن توصيفه في السياق الدرامي لنظرية “الفيل”. فكأننا أمام ثلاثة أشخاص معصوبي العينين، طلب من كل منهم أن يحدد ماهية “فيل” من لمسه؛ فقال أولهم وقد لمس مقدمة الفيل هي خرطوم مياه، وقال الثاني حين لمس الأذن هو شراع مركب. في حين قال الثالث وقد لمس القدم إنها جذع شجرة. وهؤلاء الثلاثة لم تكن مشكلتهم أكثر من مشكلة تشخيص للحالة التي اختبروها.

وبالعودة إلى الحكومة، فإنها قد تقول -عن حق- إنها تسعى جاهدة للتعامل مع ظروف عالمية غير مواتية. فيما يرى القطاع الخاص انتقاد بعض السياسات ويشكو من مزاحمة الدولة لأنشطته. في وقت يرى المهمومون بالمواطن البسيط تآكل الدخول تحت وطأة التضخم، وندرة الوظائف الجيدة، وغياب فقه الأولويات عن الإنفاق العام.