بعد 90 سنة من نشر رواية ألدوس هكسلي الشهيرة “عالم جديد شجاع” الصادرة عام 1932، ومرور 73 سنة على رواية جورج أورويل الأشهر “1984” الصادرة عام 1949 نستطيع أن نؤكد أن الروايتين اللتين اعتبرتا من روائع الأدب العالمي في القرن العشرين، نجحتا في قراءة كف المستقبل، بينما فشل العالم في أن يتجنب المحذور الذي تخوفتا منه، وحذرتا من وقوعه، فتفشت النظم الاستبدادية من ناحية، ومن ناحية أخرى طغت الرأسمالية المتوحشة فوق كل ما هو إنساني.

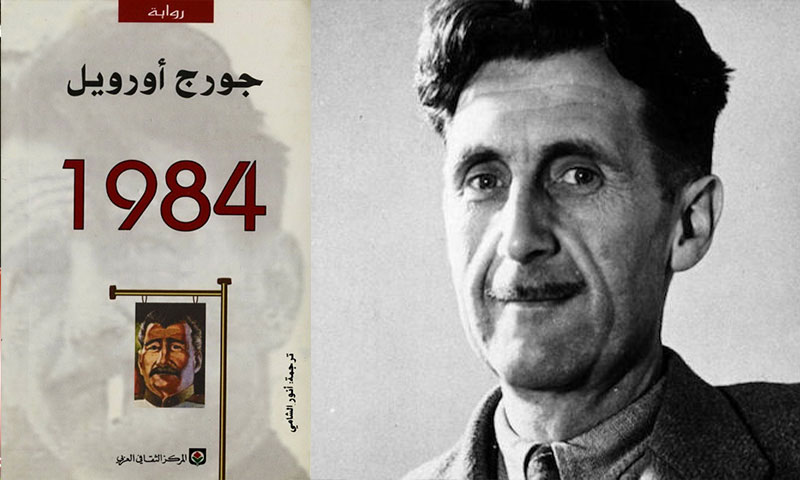

أورويل الروائي الإنجليزي الذي عاش 47 سنة (1903 – 1950) ظل يحظى بأهمية خاصة بسبب مؤلفاته التي فضخت فكريًا وسياسيًا كل أنظمة القمع والتسلط خاصة رواية “1984” ورواية “مزرعة الحيوان”، واللتين ترجمتا على نطاق واسع باللغات الحية في العالم كله، وساعدت الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية في الترويج لهما، إن بشكل مباشر، أو بسطوة أجواء الحرب الثقافية بين القوتين الأعظم وقتها.

الكاتب والمفكر والأديب الإنجليزي ألدوس هكسلي (1894 – 1963) كتب روايته الأشهر بعنوان “عالم جديد شجاع” تنبأ فيها أن يصل العلم والتقدم إلى ذرى مخيفة، حيث يفرض التقدم العلمي نفسه ويكاد يسيطر على كل حركات وسكنات الإنسانية، التي توقع أن تستغني عن الزواج للتكاثر، بعدما تستبدل الأرحام بالأنابيب الخاصة، وتصبح الآليات المتقدمة في خدمة الإنسان، متوفرة في كل الأمكنة بضغطة زر، وينتهي الأمر بأن تسيطر عليه.

في أدبنا العربي يرصد بعض النقاد رواية “ثرثرة فوق النيل” التي كتبها أديبنا العالمي نجيب محفوظ ونشرت في عام 1966 على أنها تنبأت بالنكسة التي أوشكت على الوقوع في يونيو 1967، وفيها إسقاطات واضحة على مجتمع يقف على حافة الهزيمة.

في النماذج الثلاثة تحققت النبوءة، وصارت “الديستوبيا” حقيقة، وكأن كُتابها يتقنون فنون فتح فنجان المستقبل وقراءة طالع العالم.

اقرأ أيضًا.. 55 سنة مرَّت على 5 يونيو: متى نُخرج تاريخنا من “السِجالات السياسية”؟

“ديستوبيا” الاستبداد السياسي

“1984” هي واحدة من أشهر روايات الديستوبيا السياسية التي تتنبأ بمستقبل سياسي غارق في الاستبداد والجهل، يرزح تحت حكم شمولي استبدادي يحاسب الناس على أنفاسهم، ويرصد كل سكناتهم وتحركاتهم، ويحاكمهم على ما يفكرون فيه، وطبعًا غير مسموح من الأساس لأي أحد التعبير عمَّا يراه، أو يفكر فيه، هذا إذا أتيحت له المقدرة على أن يعي نفسه، ويعي ما يجري في محيطه ويتمكن من القدرة على التفكير المستقل.

في هذه الأجواء الخانقة تحت تسلط الاستبداد يجد الناس أنفسهم تحت المراقبة والظلم، ثم تبدأ بذرة الثورة تتشكل داخل وعي بطل الرواية الصحفي الذي يعمل في وزارة الحقيقة، ويمر بالعديد من المواقف من تعذيب وغضب وألم واستجوابات وسقوط نفسي وقيمي وأخلاقي.

دولة الأخ الكبير في “1984” هي دولة الذعر والفزع المسيطر على عموم الناس، الأمر الذي يتسبب في سقوط كل الأخلاقيات وتنهار كل القيم النبيلة، ويتحول البشر إلى أدوات معدومة العاطفة، ومنزوعة الأحلام كأنهم خشب مسندة، أو آلات تتحرك وفق كتالوج الأخ الكبير.

المجتمع في دولة الأخ الأكبر ينقسم إلى ثلاث فئات، أقلية تحكم تسمى الحزب الداخلي، ونسبة ضئيلة من السكان تسمى بالحزب الخارجي، ثم الطبقة الدنيا أو البروليتاريا وهي الطبقة العاملة الكادحة التي تمثل أغلبية السكان.

وتعمل الدولة من خلال أربع وزارات أساسية: وزارة السلام (مهمتها شن الحروب)، وزارة التوفير (تعمل على تقلّيص الحصص الغذائية على الدوام)، وزارة الحب (تعمل وتسهر على تعذيب الخارجين على النظام)، ثم وزارة الحقيقة التي تركز على الدعاية ونشر الأكاذيب وغسل أدمغة الناس وصياغة أفكار المواطنين حسب ما يطلبه الأخ الكبير.

تركز الرواية تحديدًا على طمس وعي الإنسـان باستبداد السلطة ما يجعله مضطـرًا للانصياع لها بل والتهليل والتطبيل لكل ما تفعله حتى ولو في غير مصلحته.

رواية الوعي بالمستقبل

بعض الكتابات النقدية لاحظت أن رواية “1984” المتخمة بكوابيس سياسية واجتماعية شديدة القتامة، هي بالذات (نوعية الأعمال الروائية المثالية التي كانت تحبّذها وكالة الاستخبارات الأميركية في إطار حملتها للحرب الثقافية الباردة ضد الشيوعية واليسار بعد الحرب الكبرى)، وهو الأمر الذي وفَّر لها انتشارًا بشكل كبير عبر كل لغات العالم.

بينما دفعت أجواء الحرب الباردة بأعمال جورج أورويل التنبؤية إلى الواجهة لما فيها من نقد صريح لمجتمع الحقبة الستالينية، (حتى أن صورة ستالين تصدرت غلاف الرواية في بعض طبعاتها)، جاءت رواية “عالم جديد شجاع” تحذر من مآلات أشد خطورة على الإنسانية من جراء التقدم على الطريق الرأسمالي.

وكان هكسلي أول من توقع قدوم جيل من “أطفال الأنابيب” قبل مولد ليزا براون أول طفلة أنابيب بحوالي نصف قرن، ولكن أنابيب هكسلي كانت تنتج أجنة بشرية مصنعة تجري عملية تربيتها وتهيئتها بما يتناسب مع دورها المرسوم في المجتمع حيث يتم تصنيفها إلى خمس طبقات حسب احتياجات مجتمع تتحكم فيه السلطة، وتتلاشي فيه المشاعر وتصادر الإرادات، عبر استخدام مقنن للعقاقير وتوجيه مبرمج للإعلام.

يصور هكسلي مجتمعًا يستخدم هندسة الجينات والاستنساخ للسيطرة على الأفراد، يولد الأطفال كلهم بهذه الطريقة ويصممون لينتموا إلى إحدى الفئات الاجتماعية الخمس المحددة: النخبة، التنفيذيون، الموظفون، وفئتا المخصصين للأعمال الشاقة في المجتمع.

تناول هكسلي قضية فلسفية شغلته طويلًا وتعكس مخاوفه من هيمنة العلم على الإنسان إلى الحد الذي يفقده حريته. ومن هنا تفوقت رؤية “هكسلي” الفكرية على كوابيس “أورويل”، فقدمت وصفًا دقيقًا واستشراقًا تكتنفه لماحية رفيعة المستوى لكل ما يمكن أن تتسبب فيه سياسة أن يمضي العالم على رجل واحدة ممثلة في التقدم العلمي مع غض الطرف عن الانهيار القيمي والأخلاقي والروحي من ويلات على العالم في القرن الحادي والعشرين، وتنبأت روايته بظواهر العصر الجديد كلها: العولمة وسيطرة الشاشات، وتسليع الجنس، وتحكم الإعلان بالعقول، وتلفزيون الواقع، حتى انتشار أدوات التواصل الاجتماعي.

كانت النقلة الأهم في قراءاتي لروائع الأدب العالمي من بوابة الروايات التي تتحدث عن تأثير السياسة في تشكيل حياة الشعوب، أو تلك التي راحت تركز على قضية الوعي بالمستقبل، وأعترف أن هكسلي له الفضل فيما جرى لي من نقلة كيفية في نوعية قراءاتي، وجعلتني كتاباته أكثر اهتماما بالأدب الباحث عن مستقبل البشرية في ظل ما طرأ عليها من تغيرات كبرى وما ماج في بحورها من أمواج فكرية تلاطمت عبرها حياة البشرية بين مد وجزر.

في طريق الوعي بالمستقبل سحرتني “جزيرة هكسلي” لدى قراءتها الأولى، وهي –عندي- واحدة من كبريات الأعمال الروائية في التاريخ، وقد قرأتها بترجمة الكاتب والناقد الأدبي والمسرحي والمترجم الكبير الأستاذ سامي خشبة، الذي يقول عنها في تقديمه لها: “السر الأول لجمال هذه الجزيرة هي نسيجها وبنيانها القائم على الامتزاج بين كميات محسوبة من تكنولوجيا الغرب، وتصوف الشرق، وعدالة البدائيين، ونزاهة الفلاسفة، وصلابة الرياضيين، وجدية العلماء، وتهكم أهل الفن”.

وهي واحدة من أروع اليوتوبيات (المدن الفاضلة) التي سبقه إليها كتاب في ثقافات شتى، كانت غاية “اليوتوبيات” كانت إعطاء صورة مسهبة، للعالم كما يجب أن يكون من وجهة نظر المفكرين، على عكس “المدن الفاسدة” التي عالجتها “الديستوبيات” التي جاءت لتحذر من العالم كما يُخشَى أن يكون.

صوفية إمام المتنبئين

اشتهر ألدوس هكسلي بأنه روائي كبير، ولكن صفته الأبرز أنه مفكر كبير، ومن أصحاب العقليات الكبرى في تاريخ الابداع الإنساني، وهو أيضًا من أصحاب الثقافات الموسوعية، يقول عنه أخوه جوليان هكسلي: “إنه الشخص الوحيد الذي يحمل معه دائرة المعارف البريطانية أينما ذهب”.

ويشهد له الأستاذ عباس محمود العقاد بأنه كان صاحب رؤية مستقبلية تتبدى في أن (الإنسان ضائع لا محالة إذا كان معوَّله كله في المستقبل على التقدم المادي وحده، إنما سبيل الهداية أن يسعى الإنسان في سبيل السلام، وأن يتوجَّه إلى السلام في عالم الروح، وأن غاية الغايات في حياة المرء أن يعقد الصلة بين القبس الروحاني الذي فيه، وبين ذلك “الروح الكلي” الذي لا تخلو منه حياة.

أما طريق الوصول إلى ذلك فهو في نظر هكسلي يمر عبر أبواب ثلاثة لا من باب واحد: يصل إليه من الباب الأعلى كما يسميه، وهو باب التأمُّل والنظر، ومن الباب الأدنى، وهو باب الزهد والقناعة وإخضاع الشهوات، ومن الباب الأوسط وهو باب الرياضة الروحية والديانة الصوفية، وكان يرى أن الإنسان يمكنه أن يهتدي إلى الحقيقة الإلهية ـ أو إلى الروح الكلي كما يسميها ـ وإن لم يكن من كبار الفلاسفة، أو من كبار ذوي العقول، لأن طلب الحقيقة الإلهية استعداد غير استعداد العلم والفلسفة، وخلاصته الحب ونقاء القلب والوداعة.

ومن الجائز أن يهتدي السالك إلى “الروح الكلي” بهَدْيِ المرشدين والنصحاء من العارفين، غير أنه لا يصل إليه إلا إذا وصل إليه بنفسه، واعتمَدَ على بصيرته، ووجدانه، فالعين لا ترى القمر بتعليم كما نُقِل عن بعض الأقطاب، فكيف ترجو الروح أن ترى الحقيقة الإلهية بتعليم؟، إن الهداية قد تجدي في رؤية ما يقوم الدليل الحسي أو العقلي عليه، ولكن الحقيقة الإلهية هي التي تُرِيكَ ما لا يُرى، وتعرفك ما لا يُعرَف، وتصل بك إلى “الكل” الذي يوجد في كل شيء، وما هو بمنظور لأنه وراء كل منظور.

الحرية هي الأصل

يؤكد الأستاذ العقاد في مقاله المشار إليه أن “هكسلي يفرق بين طلب البقاء وطلب الحقيقة الإلهية، لأن الحقيقة الإلهية حضور سرمدي لا ينحصر في زمان أو مكان، أما البقاء فهو في قبضة الزمان انتقال من حال إلى حال. ويعتقد أنه في فهم هذا المعنى اعتمد على حكماء الشرق، وبخاصةٍ حكماء الإسلام، فنقل عن جلال الدين الرومي حين عرض لهذا المعنى قوله: (إنني متُّ معدنًا وعدتُ نباتًا، ثم متُّ نباتًا وعدتُ حيًّا، ثم متُّ حيًّا وعدتُ إنسانًا، فماذا عساني أن أخاف؟ إنني لا أصغر ولا أخسر بالموت، وسأموت مرة أخرى إنسانًا لأُبعَث في عالم الملائكة والأرواح، ولا مناص لي حتى في عالم الملائكة والأرواح مع اجتياز وارتفاع، ويومئذٍ أنزع روحي المليكية لأصبح ما لا يخطر على عقل ولا يلم بشعور. يا رب لا تشغلني بالوجود واشغلني باللاوجود؛ فإن ما أطلب هو الفناء، وبه يصدق السر المكنون، إنَّا إليه راجعون)”.

وكثيرًا ما استشهد هكسلي على أمثال هذه المعاني بكلمات من أقوال المتصوفة المسلمين، ومنهم رابعة العدوية والغزالي والبسطامي وغيرهم من الحكماء والشعراء، ويعجبه قول “أبي يزيد البسطامي حين سُئِل: كم عمرك؟ فقال: أربع سنوات. لأنه لا يحسب من عمره ما تقدَّمَ من حياته قبل أن يهتدي إلى الطريق”.

ونقل عن أبي إسماعيل الهروي صاحب كتاب “منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين” في هذا المعنى قوله: “يا رب، أنا بين يديك ابن سبيل،

ولكني أسألك ما لا يطلبه منك ألف سلطان، فكلهم يطلب منك شيئًا يأخذه إليه، أما أنا فأطلبك أنت يا الله”.

انتقد ألدوس هكسلي القيم المادية للمجتمع الغربي، وأمعن النظر إلى تاريخه، وإلى تاريخ العالم، وصال وجال في التنبؤ عن نهاية عوالم الغد، ويمكن القول باطمئنان أن هذا المفكر الكبير إمام المتنبئين في القرن العشرين، وكان يبني تنبؤه بما سيكون، عبر تعمقه فيما هو كائن، وحرص دائما على أن يشير ـ وهذا هو المهم ـ إلى الطريق المسدود الذي يسير فيه الإنسان في العصر الحديث المسكون بالقيم المادية، البعيد عن القيم الروحية، وقد أفقدته الحياة المادية حريته، وظل الأديب الكبير حتى لحظة رحيله في 22 نوفمبر 1963 على يقينه في أن “الإنسان لا يكون إنسانا ما لم يتمتع بحريته، بل بكامل حريته”.