في المحاضرة الافتتاحية لمنتدى الفكر العربي الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان أواسط الثمانينيات من القرن الماضي تحدث عالم الاجتماع الدكتور سعد الدين إبراهيم، تحت عنوان “تجسير الفجوة بين المفكرين وصانعي القرارات في الوطن العربي”، وقد رأى في بحثه أن الفجوة بين المفكر والأمير هي أولًا فجوة بين صناعتين، بين فن الممكن، وبين فن ما ينبغي أن يكون.

والمتمعن في طبيعة العلاقة بين الطرفين (السلطة والمثقف) سيكتشف أننا لا يمكن أن نعزل علاقة الحاكم بالثقافة أولًا عن علاقته بالمثقفين تاليًا، فهي بالضرورة تؤثر سلبا في مسار تلك العلاقة، وشواهد التاريخ القريب دالة وواضحة، ونظرة سريعة على تجربة كاتب ومفكر بحجم وقيمة الأستاذ محمد حسنين هيكل وعلاقته بصاحب القرار تفصح عن ذلك الاختلاف بين علاقته مع عبد الناصر، من ناحية ثم علاقته مع السادات من بعده، وشتان بين العلاقتين، ذلك لأن موقع الرئيسين من الثقافة كان مختلفًا.

**

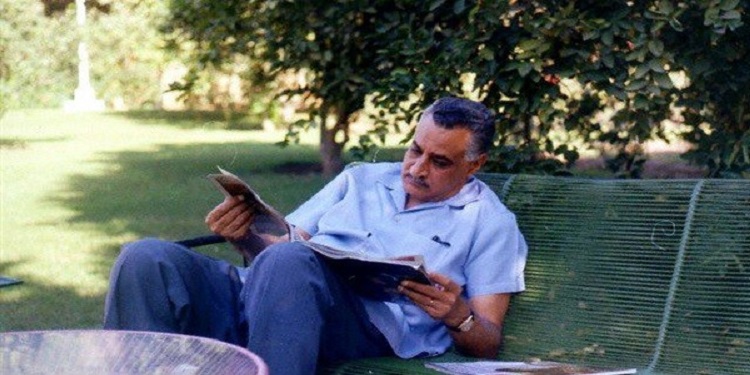

كان الرئيس عبد الناصر مثقفا يقدر الثقافة والفكر، اشُتهر عنه أنه كان قارئا محترفا، وكان اهتمامه بالكتاب عظيما، وظل اهتمامه بالقراءة يصاحبه من وقت دراسته في المرحلة الثانوية إلى آخر يوم في حياته، وكل الذين اقتربوا منه بلا استثناء واحد، بمن فيهم السادات، يؤكدون ولع عبد الناصر بأن يقرأ.

تنوعت قراءات عبد الناصر على ثلاثة محاور رئيسية: أولها تاريخ مصر الحديث، وثانيها تاريخ المعارك الحربية والأفكار والشخصيات صاحبة الأدوار المهمة في التاريخ، وآخر هذه المحاور يتعلق بالثقافة الأدبية، لنجد أنفسنا أمام رجل كان مهتما بدراسة التاريخ وفي الوقت نفسه اهتم بعدد كبير من الشخصيات التي صنعت التاريخ.

في المرحلة الثانوية قرأ فولتير وحياته، وكتب عنه مقالًا بعنوان “فولتير رجل الحرية”، وقرأ جان جاك روسو، والترجمة العربية لرواية “البؤساء” لفكتور هوجو من تعريب وتلخيص حافظ إبراهيم، وقصة مدينتين لـ “تشارلز ديكنز”، وقرأ أحمد شوقي، إضافة إلى “عودة الروح” لتوفيق الحكيم.

قائمة استعارات الطالب جمال عبد الناصر وهو بالكلية الحربية تكشف أنه قرأ في فترة مبكرة سيرة حياة الزعيم مصطفى كامل، ومقدمة “حماة الإسلام” التي كتبها زعيم الحزب الوطني، كما قرأ في تلك الفترة للكواكبي وكتاب أحمد أمين “زعماء الإصلاح في العصر الحديث”، وقرأ كذلك تاريخ الثورة المصرية لعبد الرحمن الرافعي بأجزائه الثلاثة.

وكان نابليون موضع اهتمام عبد الناصر الأساسي مع تاريخ ألمانيا منافسة القوة البريطانية المحتلة لمصر وقتها، فنجد ثلاثة كتب عن ألمانيا النازية على لائحة قراءاته في تلك الفترة، وكان على نفس اللائحة أيضا ثلاثة كتب لونستون تشرشل، وبعد سنة 1943 قرأ عبد الناصر ثلاثة كتب عن اليابان وكتابين عن ألمانيا النازية، وأعاد قراءة توفيق الحكيم.

وطبيعي أن تتعدد قراءاته في تلك الفترة حول قضايا وتاريخ الحروب الكبيرة في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكلها لكبار المفكرين والكتاب في القضايا الاستراتيجية والعسكرية.

**

لم يتوقف عبد الناصر عن القراءة حين أصبح رئيسا، بالعكس زادت وتيرة قراءاته، وتنوعت، ولا زلت أذكر السفير محمد وفاء حجازي (وكيل وزارة الخارجية الأسبق)، وكان قد عمل إلى جوار عبد الناصر إبان توليه مسئولية وزير الداخلية في أوائل شهور الثورة، وهو يروي لي عن اهتمام عبد الناصر بالقراءة وسط كل هذه المسئوليات.

ذكر السفير حجازي أن عبد الناصر بعد أن فرغ من قراءة كتاب «في الدولة» من تأليف هارولد لاسكي وترجمة كامل زهيري، قرر أن يجري توزيعه على العديد من قيادات الثورة ليقرأوه.

وحين قرأ عبد الناصر كتاب “بدلا من الخوف” للكاتب الفرنسي الشهير “بيفان” عمل على أن يكون بيفان أحد كتاب جريدة “الجمهورية”.

كان عبد الناصر مثقفًا قبل أن يكون حاكمًا، وظل اهتمامه بالثقافة والمثقفين على مدار سنوات حكمه، وكثيرًا ما كان يطلب من زملائه المهتمين بالثقافة والقراءة والاطلاع (خالد محي الدين أو ثروت عكاشة) أن يحضروا له كل جديد مما تخرجه المطابع في أوروبا والغرب عمومًا، وذكر خالد محي الدين أن أفضل هدية لعبد الناصر كانت كتابًا جديدًا لم يقرأه.

بعض الكتب كانت تلفت نظر عبد الناصر بطريقة تشعر معها أنها تركت أثرًا في نفسه، يقول هيكل: “أتذكر مرة كتابًا عن تروتسكي من ثلاثة أجزاء، كتبه ايزاك دويتشير أستاذ التاريخ السوفييتي في جامعة هارفارد وقتها، وقد أعطاه لي الرئيس- الجزء الأول كان عنوانه: النبي الأعزل، والثاني عنوانه: النبي مسلحا، والثالث عنوانه: النبي منبوذا أو النبي في المنفي. أعطاني الرئيس الأجزاء الثلاثة، وقال لي اقرأه، ووجدت علامات على الجزء الأول”.

هذا الموقع وهذا الموقف من الثقافة طبع بالضرورة موقع وموقف عبد الناصر من المثقفين، وقد كان له معهم جولات، ومناقشات وصدامات أيضًا، وصلت في بعض الأحيان إلى السجن، ولكنه ظل على الدوام على صلة بالكثيرين منهم، إما صلة مباشرة وإما بمتابعة انتاجهم الفكري أو الأدبي.

**

لم يترك عبد الناصر وراءه مؤلفا واحدًا رغم أنه كان قارئا محترفًا، على حد تعبير الكاتب الكبير كامل زهيري، في المقابل ترك السادات وراءه مؤلفات عديدة، لم يكتب بنفسه واحدا منها، وهو الذي اشتهر بأنه كان يمل القراءة، ويرى أنها هي التي قتلت عبد الناصر مبكرا في سن الثانية والخمسين من عمره.

سامي شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية زمن عبد الناصر، عمل مع السادات تسعة أشهر، يؤكد أن السادات لم يكن يكره القراءة فقط، ولكن -بالإضافة إلى ذلك– كان يحب أن يعرض عليه التقرير في صورة حكاية أو قصة، «كان لديه قناعة إن عبد الناصر مات من كثرة القراءة».

لجأ “السادات” إلى الملخصات بمنطق “البعد عن وجع الدماغ”، وشهادة كاتب ومثقف كبير مثل أحمد بهاء الدين تؤكد: “لا أكاد أذكر أنني رأيته يوما جالسا في مكتبه، ولا أكاد أذكر أنني رأيته يوما وأمامه في الحديقة أو في الصالون أي أوراق أو ملفات، كان يدير الدولة كلها بالتليفون فقط”، وقد قال لي فوزي عبد الحافظ سكرتير السادات: “أنت عارف الرئيس من زمان ما لوش خلق ع القراية، ودلوقت بقت مشاغله كثيرة جدا، أنا باحطله التقرير على الكمودينو جنب السرير كل يوم، لكن يفضلوا يزيدوا لحد ما يبقوا عشرين تقرير، وبعدها يقول لي: شيلهم بقي لازم الحاجات اللي فيهم بقت قديمة”.

**

رغم عزوف السادات عن القراءة إلا أن واحدا من مفاتيح شخصيته أنه كان يحب أن يكتب، أو يقال عنه أنه يكتب. وقد استغل موسي صبري هذا المفتاح، فكان يحاول أن يضع ألفاظًا يحبها السادات ويكثر من تداولها، حتى يظهر وكأن السادات هو كاتب الخطاب.

كان موسى يتقمص شخصية “السادات”، ماذا لو كتب هو بنفسه هذا الخطاب، ويكتب على هذا الأساس، وكان “السادات” يقول له: أنا فعلا أحس بنفسي عندما أقرأ الخطاب حين تكتبه بالروح التي أكتب أنا بها فأحس بنفسي طبيعيا.

موسى صبري ظلم نفسه وسجن قلمه في إعجاب عاطفي مبالغ فيه بالسادات، وكان إذا كتب كذب، وإذا كذب بكي، وإذا بكي تهدج (على حد وصف الأستاذ كامل زهيري)، وهذه “ميلودرامية” على مقاس ومزاج “السادات”، ولهذا اقترب منه، وظل عربون الاقتراب أن يبقي دائمًا في موقع المدافع عن السادات، بالحق وبالباطل.

**

في مقال له نُشر في مجلة “صباح الخير” أواسط التسعينيات من القرن الماضي، كتب الكاتب الصحفي والأديب الكبير أحمد هاشم الشريف “رسالة إلى محمد حسنين هيكل”. طرح عليه سؤال: “هل انتهى بموت أحمد بهاء الدين عصر المفكر شريك الحاكم في صنع القرار؟”.

السؤال يعبر عن رصد ذكي لاتساع الفجوة بين المثقفين وصانع القرار في مصر بعد نزول الستار على نهاية علاقة الأستاذ بهاء الدين بالرئيس السادات، وهي الفجوة التي اتسعت بالضرورة بعد تولي الرئيس حسني مبارك السلطة، حتى صارت قطيعة كاملة معه استمرت حتى اليوم.

أن يوجه الأستاذ الشريف السؤال إلى الأستاذ “هيكل” له دلالته بالطبع، فالرجل واحد من قلة من الكتاب والمفكرين صاحب تجربة خاصة ومميزة، اقترب خلالها من صناعة القرار على مدى نصف قرن، وتجربته في هذا الخصوص غنية ومثيرة ودرامية في نفس الوقت، ولا يمكن مقارنة تجربته في هذا الخصوص بتجربة أحدٍ آخر، بمن فيهم الأستاذ “بهاء الدين”.

الأستاذ “بهاء” لم يدعِ لنفسه هذا الدور، بل لعله حاول التأكيد أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، على عكس ذلك، وكان يشارك بالرأي مع “السادات” عندما يطلب منه، ويُستدعى إليه، وهي -وإن حُسبت مشاركة- فقد كانت أغلب مشاركاته -حسب روايته- تهدف إلى “منع” قرارات أكثر منها مشاركة في “صنع” قرارات.

**

المشاركة في صنع القرار لا تطرح إلا مع أشخاص ذوي وزن خاص، مجرد الاقتراب من السلطة، لا يدعو وحده إلى الحديث عن مشاركة، أو ادعاءٍ بتأثير في صناعة القرار، فوزن الشخص، وثقله الخاص، يشكلان لاعبين رئيسيين في تأهيله للقيام بمثل هذا الدور، والأهم من ذلك الطبيعة الشخصية للحاكم ومدى قابليته للاستفادة من الرأي من عدمه. بعض الرؤساء يتصورون أن موقعهم الرئاسي يكفل لهم موقع العالم بكل الأمور المستغني عن كل الآراء.

“موسى صبري” له تجربة مع الرئيس “السادات”، وكانت له صداقة معه منذ شبابهما، وهي العلاقة التي قرّبته من الرئيس إلى درجة الالتصاق، الأمر الذي أتاح لصبري أن يحظى بعلاقة خاصة ومميزة وتأثير كبير مع السادات حين صار رئيسا، لكن أحدا لم يتحدث عن «موسي صبري» بمثل ما جرى الحديث فيه عن “هيكل” أو عن “بهاء الدين” بهذا الخصوص.

“أنيس منصور” اقترب من الرئيس “السادات” في آخر أيامه، كما اقترب -كذلك- من الرئيس الأسبق “حسني مبارك”، ومع ذلك لم يذكره أحد في الموقع ولا في المكانة التي يُذكر فيها “هيكل”، أو يُوضع فيها “أحمد بهاء الدين”.

**

المقارنة بين أدوار هؤلاء، غير واردة، وتكاد تكون ظالمة لكل أطراف العلاقة، فلا “هيكل”، ولا “بهاء” من صُنع السلطة، ولا هما ممن يرضون لأنفسهم بأن يكونوا تابعين، أو مجرد أبواق دعاية لها، كما كان الحال مع “موسى” و”أنيس”.

“السادات” نفسه لم يكن ينظر إلى “موسى صبري” أو إلى “أنيس منصور” نفس نظرته إلى “هيكل” أو “بهاء”، وقد كان حريصا حتى النهاية على إبقاء “هيكل” إلى جانبه بشروطه، حتى بعد ما انقطعت بينهم السبل، وافترقت الطرق، وتبدلت الرؤى، واختلفت الأدوار، ورغم وجود “موسى” و”أنيس” إلى جانبه، إلى النهاية.

كان السادات يتوق إلى أشياء أخرى في “هيكل” غير الدعاية الفجة، يتوق إلى خبرة «هيكل» في التعبير عن السلطة، وكان يتطلع إلى خبرته التي تراكمت من طول اقترابه من السلطة. وكان يسعى -فضلا عن ذلك- إلى مصداقيته التي صنعها طوال تاريخه، وهي لا تتوفر عند الآخرين الذين ينظر إليهم كأبواق لا أكثر ولا أقل.

**

عندما انقطع حبل الوصل بين السادات وهيكل نهائيا وبدون رجعة حاول أن يجعل من “أحمد بهاء الدين” امتدادا للدور نفسه، خاصة وأنه صاحب مصداقية خاصة، واحتراما مشهودا لدى قرائه، وكان «بهاء» يمثل إلى جانبه ثقلا لا يراه متوفرا في الآخرين، فكان “السادات” يستدعيه من الكويت حين تلم به الملمات، ليستطلع رأيه، ويستمع إلى مشورته، فيما كان الآخرون قابعين قانعين بأدوارهم تحت أقدامه.

كان السادات لا يطيق المثقفين، وكان دائما ما يقول عليهم الأفندية بتوع القاهرة، ويطلق عليهم قذائف التشهير بهم، وكانت كلمة الأراذل، تتكرر على لسانه في وصف هؤلاء المثقفين الذين يعارضونه.

انتفاضة يناير سنة 1977 كانت محطة فاصلة بين السادات والمثقفين، أحاط نفسه بنوعية مختلفة من على طريقة «ندماء الملك» يقصون عليه القصص، ويحلقون به بعيدا عن الواقع ومشاكله، ويكتفون منه بالرضا السامي والنفحات الكريمة.

**

في تقديري أن عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كانت المهام المطروحة على المثقف العربي تحمل عناوين القومية، والاشتراكية، والعصرية، والعقلانية، والاستقلال، وهي عناوين تحتاج إلى أدوار يلعبها المثقفون، وتجعل هذا الدور محوريا.

بعد حرب أكتوبر 1973، ومع اكتساب “السادات” شرعية جديدة، راح يفتش لنفسه عن طريق جديدة، لها مهام جديدة، وعناوين مغايرة، وتبحث لنفسها عن منفذين جدد، وكان الكثير من المثقفين قيد الجاهزية للدور المستجد، وتوارت أدوار آخرين لم يعد لهم مكان في الأوضاع الجديدة.

تراجع فيه دور المثقف مع تراجع المهام التي كانت قد استقرت نصف قرن على جدول أعمال الوطن، مع الاتجاه العكسي لهذه المهام. وعند هذه النقطة على خريطة التراجع كانت الأجواء مهيأة أكثر لأن يسدل الستار على دور واحد مثل الأستاذ “هيكل”، وكان محتما عليه -وسط الأجواء الجديدة- أن يتراجع دوره، ويراجع موقعه وموقفه.

كان هو الذي حاول أن يطوع المثقفين لدولة عبد الناصر ومشروعه الذي كان يكتنف هذه المهام، وجاء عليه الدور لكي يرفض أن يطوع نفسه وقدراته وخبراته واتصالاته لمصلحة «السادات» الذي أصبح هو الدولة، أو يذهب إلى حيث أراد “السادات”، إلى الظل مع نزول كلمة النهاية على دور المثقفين وبدء دور الأبواق، وتتسع الفجوة حد القطيعة، ويُسدل الستار على عهود كان المفكرون والمثقفون ضمن دائرة صناع القرار.

للاطلاع على مقالات أخرى للكاتب.. اضغط هنا