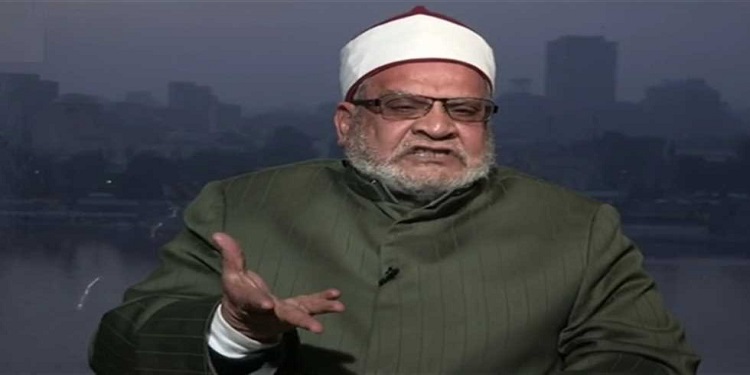

على فترات غير متباعدة، يحب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن يجعل من نفسه محورا تدور حوله الصحف والمواقع والقنوات الفضائية، وأن يشغل صفحات التواصل الاجتماعي، بمدحه أو ذمه، وموافقته أو مخالفته.. فالرجل يثير الضجة تلو الضجة، غير عابئ بالمآلات ولا بالنتائج.. ولعل آخر الضجات التي أثارها الرجل، كانت بعد تصريحه عن عدم اعترافه بتحليل البصمة الوراثية (DNA) في إثبات النسب، مستشهدا بما جاء في الحديث الصحيح “الولد للفراش”.

والحقيقة أن تلك الضجة، المتمثلة في مواجهة الصحافة والإعلام بحكم فقهي يقول به مذهب أو أكثر من المذاهب الأربعة، لا تمثل أزمة “تعامل إعلامي” ولا نقص تدريب على مواجهة الصحف والفضائيات، ولا حتى في بحث عن شهرة أو حضور كما يحب بعضهم أن يتهم الدكتور كريمة.. هذا اختزال كبير للمسألة، وهروب من مناقشة القضية الجوهرية، متمثلة في أزمة الفقه المذهبي الموروث، وتقديسه، ومقاومة كل محاولة للخروج عن بعض أقواله، مع تغافل كامل عن الآثار الخطيرة لفرض هذا تفاصيل هذا الفقه على واقع يتغير ومجتمع يتطور.

فأكثر الفقهاء المعاصرين، لاسيما المتصدرين منهم إعلاميا، يرفضون وضع حديث “الولد للفراش” في سياق تاريخي، أو الإقرار بأن أثره ينتهي مع ظهور وسيلة يقينية لا احتمال فيها للخطأ مثل تحليل البصمة الوراثية.. بالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم، استعان بطريقة شائعة عند العرب من قبل الإسلام، وهي “القيافة” أي الاستعانة بخبير يحسم الجدل حول النسب عن طريق النظر إلى الشبه، سواء بمقارنة تفاصيل الوجه أو الكف أو الأقدام أو القوام أو غير ذلك.. وتروي كتب السنة واقعة مشهورة، عن استعانة النبي بقائف، هو الصحابي مُجَزِّز المدلجي الكناني، للنظر في إثبات نسب أسامة بن زيد لأبيه زيد بن حارثة.

والشائع في الفقه قديما وحديثا تقديم “الفراش” في الإثبات على “القيافة”، بل من المذاهب من يرى أن وسائل الإثبات محصورة في “الفراش” ولا اعتبار لحكم القائف.. وكل هذا يمكن أن يكون مفهوما مقبولا في زمن لم تكن فيه وسيلة إثبات علمية يقينية، فأخذت الشريعة بالأصل، وهو نسبة الولد إلى من وُلد على فراشه.. وبالرغم من “ظنية الفراش” و”قطعية” تحليل البصمة الوراثية، إلا أن كثيرا من المفتين المعاصرين يصرون على الأخذ بالظني، ورفض القطعي، لتصدق فيهم العبارة القرآنية “إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا”.

من الصعب استعراض التفريع الفقهي المبني على حديث “الولد للفراش”، ولا خلافات المذاهب الأربعة في شروط الأخذ بالقيافة، أو عدم الأخذ بها أصلا، ولا شروط الفقهاء والمشايخ المعاصرين في الأخذ بتحليل البصمة الوراثية، إذ إن كل هذا خاص بإثبات النسب من زواج شرعي، فإذا انتقالنا إلى حالة من وُلد من علاقة غير شرعية، فسنجد أن جمهور الفقهاء يرفض نسبة “ابن الزنا” إلى أبيه الواقعي، حتى مع الاستيقان بأنه أبيه، ومع عدم المنازعة في ذلك، ويرون أن المولود (ذكرا كان أم أنثى) ينسب لأمه (الزانية) ولا ينسب لأبيه (الزاني) بأي حال.

اقرأ أيضًا: شيخ بلا عمامة.. “سعد الدين هلالي”

ونحن هنا أمام فقه يحمل عددا من الكوارث المجتمعية المركبة.. فقه لا يعترف بالأبوة البيولوجية بأي حال، لكنه يعترف بالأمومة البيولوجية.. فقه يريد أن ننسب طفلا مسكينا لا ذنب له إلى أمه، ليعلم الناس جميعا أنه “ابن زنى” ويرون أن هذا حكم الشريعة التي جاءت لإسعاد الناس في الدنيا والآخرة، وأن هذا هو حكم الرسول الذي بعثه الله رحمة للعالمين.. يريد أصحاب هذا الفقه، أن يحمل طفل اسم أمه، في مجتمع كمجتمعنا، ويذهب حاملا اسم أمه إلى المدرسة الابتدائية، ويرى جميعَ التلامذة منسوبين إلى آبائهم إلا هو، ويراه جميعهم منسوبا لأمه.. ثم ينتقل بهذه الحالة إلى المدرسة الإعدادية، حيث يبدأ التنمر والفتك والسخرية، ثم يزعمون أنه سيعيش حياته، وينتقل إلى المرحلة الثانوية، ثم الجامعة، وهو معروف بأنه ابن فلانة (أي الزانية).. أي خبل وجنون هذا؟

نحن هنا أما نمط من الفقه يعلم أصحابه جميعا استحالة تطبيقه، ويصرون بعناد وتعصب مذهبي على الانتصار لأقوال هي من أسباب الإلحاد والخروج من الدين، وكل هذا لأجل نصرة حكم فقهي، أو مذهب من المذاهب الأربعة.. فالتعصب الأعمى يصل بصاحبه إلى درجة الحرص على المذهب.. بل تفاصيل المذهب، وإن كان فيه ضياع الدين وسمعة الإسلام بين العالمين.

لا يكاد العقل يحتمل أن تكون مسألة كهذه محل جدل ومنازعة وتعصب مذهبي، فالطبيعة البيولوجية، وعاطفتي الأبوة والبنوة، ومعاني الرحمة، والواقع المجتمعي، والاستحالة العملية، كلها عوامل تتضافر لرفض مثل هذه الفتاوى، بل كل ذلك يدعو المشرع إلى إعادة النظر في منظومة قوانين النسب، ووسائل إثباته اليقينية.. ولن يعدم الفقه الإسلامي الثري والمتنوع رجالا يستخرجون منه ما يناسب التطور المجتمعي، والتقدم العلمي.. إذ إن كل هذه الأحكام وضعت قبل إمكان إثبات الأبوة البيولوجية، من خلال تلك الوسيلة اليقينية المتمثلة في تحليل البصمة الوراثية.

على كل من يتصدر للإفتاء، ومخاطبة الجماهير في مسائل الشريعة، سواء كان فردا أم مؤسسة، أن يعلم أن اصطدام الفقه بالواقع ينتهي حتما بهزيمة الفقه، وأن تناقض المذاهب مع التقدم العلمي يعني حتما انتصار التقدم العلمي.. وبما إن كثيرا من الجماهير المتدينة تظن أن هذه الأحكام الفقهية هي الدين نفسه، فإذن، أنتم بعنادكم وجمودكم تهزمون الدين في النفوس قبل هزيمته في الواقع… بصيغة أوضح: صار الفقهاء والمشايخ أكبر أسباب انتشار الإلحاد بين الشباب.

ومن المؤسف، أن المتصدرين في مصر بهذه الأقوال الجامدة، يفعلون هذا باسم الأزهر الشريف.. تلك المؤسسة الكبيرة العريقة ذات المكانة العظمى في العالم الإسلامي كله، فيُظهرون الأزهر وكأنه معهد لنشر الجمود والتخلف وعرقلة حركة المجتمع.. وبعضهم قد أصابه الكِبر والغرور، فجعل من أفكاره دينا، ولسانه حاله يقول: فليذهب المجتمع إلى الجحيم في سبيل تطبيق الدين (كما يفهمه).

وفي الوقت الذي تتراجع فيه سمعة الأزهر في العالم بسبب ثلة المتصدرين المعممين، يجد الكتاب والباحثون والمهتمون بتلك القضايا آراء فقهية تبيح تنسيب الابن من العلاقة غير الشرعية إلى أبيه.. ومن العجب أن نجد هذه الأقوال في كتب تراثية، وفي أقوال لمعاصرين، عرفوا دائما بالتشدد، ومنهم العلامة الوهابي محمد صالح العثيمين الذي يقول: إذا كان لا منازع للزاني، واستلحقه فله ذلك ويلحق به، وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل، وكذلك للشرع عند التأمل”.

ومسألة النسب، وقوانينها، وثبوتها، وأثر التطور العلمي فيها، ليست إلا مثالا نسوقه للاستدلال على ضرورة إعادة النظر في كثير من الأقوال الفقهية المذهبية، بسبب تغير الظروف.. هي مثال لما يمكن أن يصيب المجتمع من أضرار بسبب الخلط بين “دراسة الفقه” وبين “إفتاء الجماهير”.. فهذا ميدان وذاك ميدان آخر… تلك قضيتنا، لا الدكتور كريمة.