نشرت مجلة “فورين آفيرز” الأمريكية مقالا للديبلوماسية الأمريكية روز جوتيمويللر، تحت عنوان: “قضية سباق التسلح الجديد.. لا مكان للأسلحة النووية في المستقبل”. الكاتبة عملت نائبا للأمين العام لحلف الناتو في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2019. كما شغلت منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي.

وتبدأ روز المقال: عندما أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جيشه بالتدخل في أوكرانيا في فبراير/ شباط عام 2022، وجّه الرجل تحذيرات شديدة إلى الغرب، وهدد فيها بـ”عواقب مشؤومة” لمن يقف ضد روسيا عبر إرسال قوات لمحاربة موسكو. كما زاد من الوعيد قائلا إن هذه العواقب المنتظرة لم يسبق للعالم أن يشهد مثلها في تاريخ الكوكب، كما أن بلده على استعداد للتصرف واتخاذ (القرارات اللازمة) للرد في حال تعرضه للهجوم، وقال إنه يأمل أن تأخذ الدول حديثه هذا بمحمل الجد.

لم يذكر بوتين صراحة ما ستكون عليه هذه العواقب، أو ما هي الهجمات التي كان يفكر فيها. لكن بالنسبة لأي شخص يستمع، كانت الرسالة واضحة بما فيه الكفاية. إذا تدخل الغرب مباشرة في أوكرانيا، فإن روسيا ستستخدم ترسانتها النووية.

اقرأ أيضًا.. ما حجم السلاح النووي في العالم؟

بالطبع أشعل استحضار بوتين ذكر الحرب النووية جدلا واسعا حول أسلحة الردع وفائدة الأسلحة الذرية. دفعت الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية المسئولة عن الردع النووي، إلى القول إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى المزيد من الأسلحة النووية لردع روسيا والصين، اللتين تعملان على تحديث قواتهما النووية. وأعلن في مارس/آذار 2022: “ليس علينا بالضرورة أن نطابق السلاح بالسلاح”. لكن من الواضح أن ما لدينا اليوم هو الحد الأدنى من الأسلحة بالمقارنة بروسيا”. ويشير مؤيدو التعزيز النووي إلى أنه في السنوات المقبلة، يمكن للصين أن تحصل بسرعة على المزيد من الأسلحة النووية، أو أن إيران، الوافد الجديد في ساحة “النووي” يمكنها تطوير أدواتها ونشرها لأول مرة، وتقول الحجة إن الولايات المتحدة تخاطر بإضعاف أمنها إذا لم تكدس ترسانة نووية أكبر للحفاظ على ميزتها على منافسيها.

لكن سيكون من الخطأ أن تدخل الولايات المتحدة، أو أي دولة، سباق تسلح نووي في هذا التوقيت، خاصة في ظل ثورة تجري على قدم وساق في أنواع أخرى من التكنولوجيا العسكرية. ولا تعد الابتكارات الدفاعية الجديدة بتحويل الحرب فحسب، بل كذلك تقوض منطق وفائدة الأسلحة النووية.

إذ أنه مع التقدم في تكنولوجيا الاستشعار، قد تتمكن الدول قريبا من تتبع الصواريخ النووية لخصومها واستهدافها، ما يجعل التخلص من هذه الأسلحة أسهل. ومع هذا التراجع في قيمة الأسلحة النووية، فإن ابتكارات مثل أسراب الطائرات بدون طيار على سبيل المثال ستحدد شكل الحرب بشكل متزايد.

إن التركيز على بناء المزيد من الأسلحة النووية لن يؤدي إلا إلى صرف الانتباه عن هذه الثورة التكنولوجية، ما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة السيطرة على التطورات التي تشكل ساحة المعركة في المستقبل.

لم يعد هناك مجال لإغماض العينين

ريجان وجورباتشوفكان الاتحاد السوفيتي ينظر في استخدام الأسلحة النووية في القتال لعقود من الزمان، على أنها أدوات للردع في المقام الأول. التقط الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والرئيس السوفيتي الأخير ميخائيل جورباتشوف هذه الفكرة على هامش قمة عام 1985 عندما أعلنا أن “الحرب النووية لا يمكن كسبها ويجب عدم خوضها أبدا”.

لكن يبدو أن تطوير الرؤوس الحربية منخفضة القوة، والصواريخ عالية الدقة في الثمانينيات شجع بعض الخبراء على الاعتقاد بأن الأسلحة النووية يمكن أن تصبح أدوات عملية للحرب.

نشأ الجدل في ذلك الوقت حول ما يسمى بالأسلحة النيوترونية من فكرة أن مثل هذه الأسلحة، إذا تم استخدامها بدقة، يمكن أن تقضي على كتيبة دبابات بأكملها دون أن تقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، دعا بعض المعلقين، بما فيهم كاتب العمود في صحيفة “نيويورك تايمز” بريت ستيفنز، الولايات المتحدة إلى بناء مخزونها الخاص بها من هذه النوعية من الأسلحة كما فعلت الصين وروسيا. ويجادل مؤيدو الأسلحة بأنه إذا لم تردع الولايات المتحدة هذه الأسلحة بقنابل ذات تدمير أقل، فإن الصين وروسيا ستستغلان “فجوة الردع”، باستخدام مثل هذه الأسلحة في ساحة المعركة ثم تجبران واشنطن على التصعيد. بإطلاق صواريخها الاستراتيجية الكبيرة على بكين أو موسكو.

الحجة تقول، إن الولايات المتحدة لن تهاجم موسكو أبدا ردا على هجوم نووي صغير ضد قاعدة عسكرية ألمانية على سبيل المثال. لكن يجب أن تكون واشنطن قادرة على الضرب بنفس الأسلحة منخفضة القوة التي قد تستخدم في أوروبا.

الأسلحة النووية والتكنولجيا

في ثمانينيات القرن الماضي، تراجع الجمهور الغربي عن فكرة أن الضربات منخفضة القوة أنظف بطريقة ما من الأسلحة النووية الأكبر، وكان هذا مبنيا على حقيقة أنها ستحدث القليل من الأضرار المادية، وستقتل الناس بكفاءة. الأمر أدى إلى نزول المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة خوفا من الجحيم الذي قد يفتح أبوابه في أوجه الجميع إذا تم استخدام الأسلحة النووية. ما جعل الولايات المتحدة تشرع في حملة طويلة لتطوير أسلحة تقليدية عالية الدقة، ويمكن أن ترد بشكل فعّال على هجوم نووي.

لن يكون طرح قضية الأسلحة النووية منخفضة القوة أسهل اليوم مما كان عليه الحال في الثمانينيات، خاصة أن الأسلحة والتسليح ليس استثناء من الثورة التكنولوجية التي تزداد يوما بعد يوم، ولكن هناك حدود لمزيد من الابتكار في تطوير أسلحة نووية جديدة حيث يمكن للفرد تقسيم الذرة بطرق عديدة نعم، ولكنها مهما كثرت واختلفت تظل محدودة.

ويمكن رفع أو خفض إنتاج الطاقة النووية، وزيادة أو تقليل القوة التدميرية، هذه كلها ظواهر مفهومة جيدا ولن تغير التوازن الرادع أو تجعل الجمهور أكثر قبولا للاستخدام النووي. وينطبق الشيء نفسه على الصواريخ التي تحمل أسلحة نووية. فمنذ الثمانينيات، أصبحت أسرع وأكثر دقة، واكتسبت نطاقا أوسع وقدرة أكبر على المناورة. كذلك تعتبر الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أحدث تعبير عن هذه الاتجاهات.

هذه ليست الابتكارات التي تهم اليوم. إن أهم الابتكارات التي تحدث الآن هي تلك التي تغيّر البيئة التي يجب أن تعمل فيها أنظمة الصواريخ النووية التقليدية. اليوم، توفر أنظمة الاستشعار على الأقمار الصناعية وغيرها من المنصات صورا أكثر وضوحا ومعلومات عن الموقع للمنشآت العسكرية والأسلحة والمعدات في الليل والنهار، في الغطاء السحابي أو الطقس الصافي. عندما يبدأ تحليل البيانات الضخمة في فهم الصور التي لا تعد ولا تحصى والتنبؤ بالتغييرات فيها بسرعة، ستتمكن القوى في النهاية من إجراء الاستهداف في الوقت الفعلي. حتى الصواريخ والغواصات النووية المتنقلة تخضع لمثل هذا التعقب والاستهداف في المستقبل، حيث تترسخ الحوسبة وقدرات الاستشعار.

إن التداعيات على الردع النووي صارخة. خاصة أن جميع الدول الحائزة على أسلحة نووية اعتمدت على قدرتها في إخفاء وحماية بعض الصواريخ النووية حتى تكون متاحة للرد إذا قام أحد الخصوم بطريقة ما بضربة أولى ناجحة. كانت هذه “القوات الانتقامية للضربة الثانية” هي بوليصة التأمين الأساسية التي مكنّت جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية من الشعور بالثقة في أنه حتى لو فاجأها خصمها، فإنها ستحتفظ بوسائل الرد بالأسلحة النووية. هذا الخيار الانتقامي عامل قوي في استقرار الردع النووي.

مع ثورة التكنولوجيا التي تسير في اتجاه الاستهداف في الوقت الفعلي، ستصبح حتى الأسلحة المحمولة الأكثر تخفيا أو الأكثر حماية عرضة للخطر في المستقبل. قد يأتي اليوم الذي يجب على الدول الحائزة للأسلحة النووية فيه أن تشكك في جدوى قواتها الانتقامية بسبب تعرضها للهجوم.

التحديث بذكاء

لا يدعو هذا التهديد المستقبلي إلى التخلي عن الأسلحة النووية ولكن من أجل المضي قدما في تحديث دقيق لها. كما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأول مرة في خطابه في براج عام 2009، ما دامت الأسلحة النووية موجودة، يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على ترسانة نووية آمنة ومأمونة وفعّالة. إن برنامج تحديث القوات النووية للولايات المتحدة جاري إلى حد كبير ويتلقى التمويل الذي يتطلبه. ورغم أن استبدال الغواصات والصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقاذفات سيستغرق أكثر من عقد، لكن هذه العملية حيوية لضمان بقاء الولايات المتحدة آمنة من أي هجوم نووي خلال فترة مشحونة من المنافسة العالمية.

على وجّه الخصوص، يجب على الولايات المتحدة أن تراقب الصين. انتقلت الأخيرة من موقف نووي يعتمد على قوة صغيرة من الصواريخ المعدة للرد على الضربة الثانية لشيء آخر أكبر. على مدى السنوات العديدة الماضية، كانت بكين تبني صوامع للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في صحرائها الغربية والشمالية مع زيادة أعداد رؤوسها الحربية. ومع ذلك، لا داعي للذعر. حتى إذا ضاعفت مخزونها خمس مرات، كما يتوقع بعض الخبراء، فإن عدد الرؤوس الحربية الصينية سيظل أقل بكثير من الأرقام الموجودة في ترسانة الولايات المتحدة عام 2030.

يجب أن تظل واشنطن أيضا متيقظة لما تفعله روسيا، لأنها قوة نووية عسكرية ذات قدرة عالية وخبرة كبيرة مع قائد عدواني يهوى خطف الأنفاس. خاصة وأن قعقعة السيوف النووية من قِبل بوتين لا تشبه أي شيء شوهد في العقود السبعة الماضية منذ آخر مرة استخدمت فيها الأسلحة النووية ضد هيروشيما وناجازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية.

الولايات المتحدة لن تقود سباق التسلح النووي

بموجب معاهدة ستارت الجديدة، لا يمكن للولايات المتحدة ولا روسيا نشر أكثر من 700 عربة إيصال سواء صواريخ أو قاذفات أو أكثر من 1550 رأسا حربيا، على أن تظل معاهدة ستارت الجديدة سارية المفعول حتى فبراير 2026. وطالما يلتزم الطرفان بالمعاهدة، وهما بالفعل كذلك حتى أثناء حرب أوكرانيا، ستكون الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ تحديثها النووي في بيئة مستقرة ويمكن التنبؤ بها. هذه القدرة على التنبؤ هي السبب الرئيسي لاستبدال المعاهدة قبل أن تنتهي في فبراير 2026، إذ أنه لا يمكن لروسيا أن تتسابق لبناء قواتها النووية الاستراتيجية بينما يتم تطبيق حدود ستارت الجديدة، ما دامت تحتوي المعاهدة على نظام يمكنه التحقق من التزام روسيا التزاماتها.

الصين اليوم أقل بكثير من حدود “ستارت الجديدة” ولكن إذا حاولت بناء ما يصل إلى 700 مركبة توصيل و1550 رأسا حربيا منتشرا، فسترى واشنطن أنها تأتي مع الوقت الكافي للقيام بشيء حيال ذلك. لن تطلق الولايات المتحدة شرارة بدء سباق التسلح النووي، لكنها سترد على الآخرين الذين يفعلون ذلك.

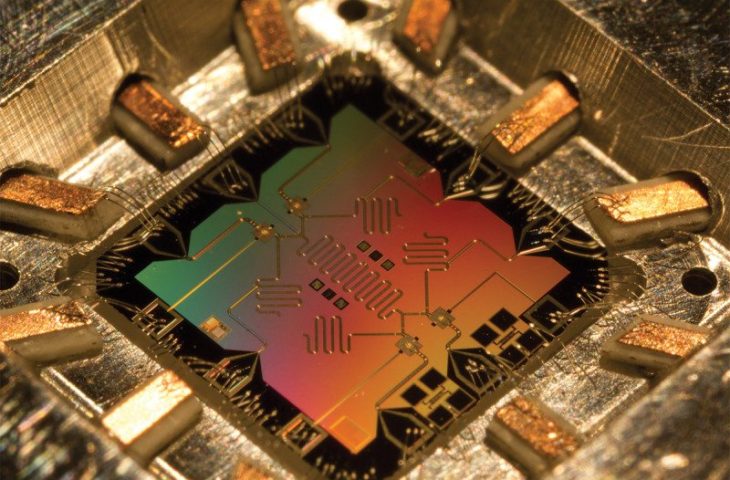

على جبهة التحديث النووي، يجب على الولايات المتحدة أن تحول انتباهها إلى الثورة التكنولوجية، خاصة وأن نية الصين هي الهيمنة على الفضاء التكنولوجي الجديد، ولديها هدف واضح يتمثل في أن تكون رائدة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وهي تضع موارد كبيرة لتحقيق هذا الهدف. لقد وضعت بكين بالفعل الذكاء الاصطناعي للعمل في تشديد الفقاعة الأمنية حول المجتمع والاقتصاد في الصين، واكتسبت قدرا هائلا من الخبرة مع التكنولوجيا في هذه العملية. إذا لم تكن الولايات المتحدة حذرة، فستتفوق الصين على ابتكارات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، ما يؤدي إلى فجوة خطيرة في القدرات العسكرية. والذكاء الاصطناعي هو أحد المجالات التي تسعى فيها الصين للهيمنة. ولدى بكين أيضا التكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمومية (يقصد بالكمومية درجة كبيرة جدا من التقدم في الحوسبة) وقطاعات أخرى في مرمى بصرهم.

إن اختيار التركيز على هذه المنافسة التكنولوجية ليس بالأمر السهل في وقت يقصف فيه الجيش الروسي أوكرانيا في غزو عسكري غير مبرر. ومع ذلك، يعتمد أمن الولايات المتحدة على قدرتها في هذا السباق، وتحقيق المنافسة والنجاح.

آخر شيء تحتاجه الولايات المتحدة، وهي تحاول أن تسود في التقنيات الجديدة، هو سباق التسلح النووي. الخيار الأكثر حكمة لواشنطن، إذن، هو تحديث وضع قوتها النووية كما هو مخطط لها مع التركيز بشكل رئيسي على تطوير واكتساب تقنيات جديدة للتطبيقات العسكرية. سباق التسلح النووي هو مسار جانبي ليس في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.