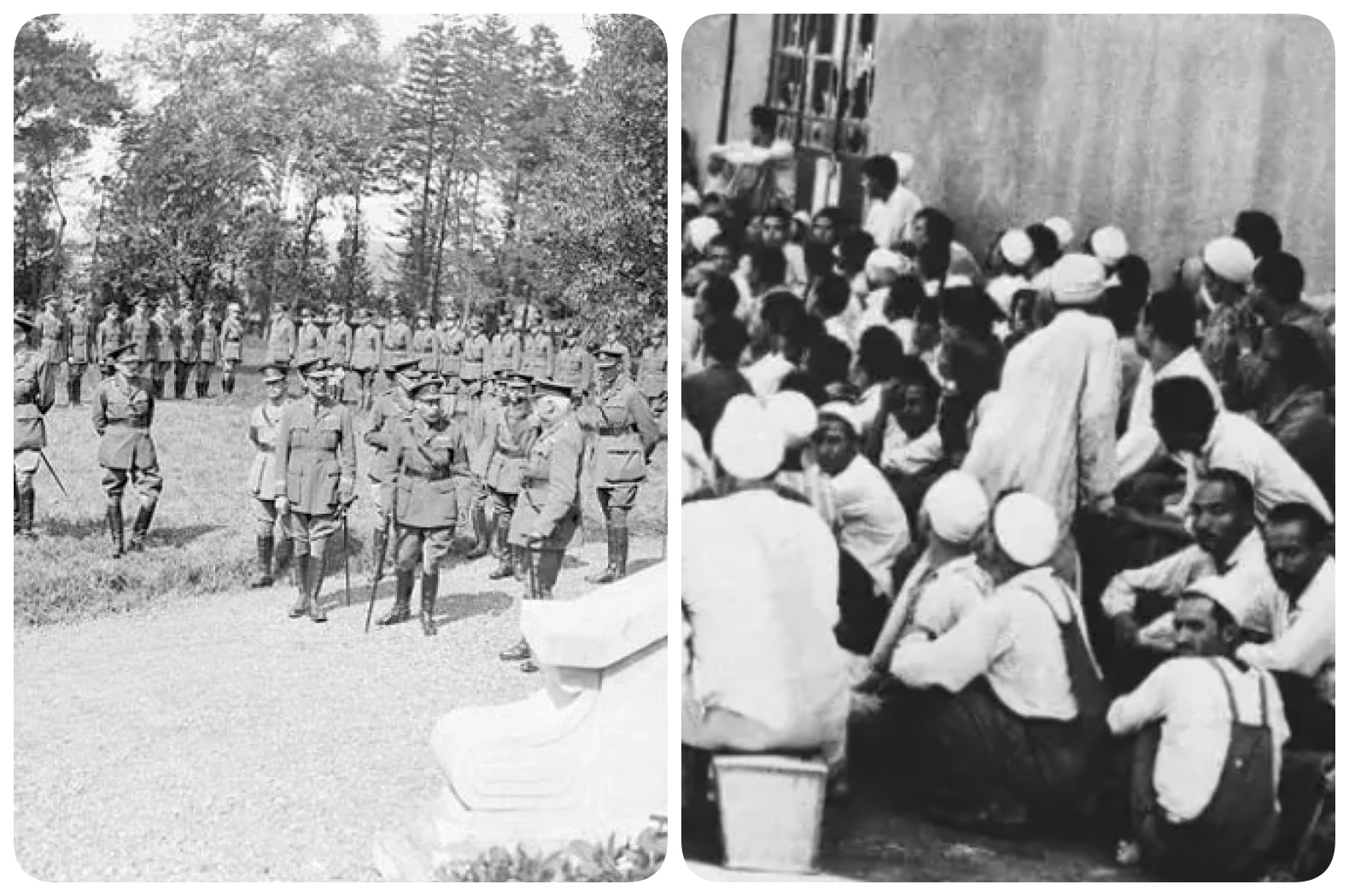

بعد عشرين يوما من ثورة 23 يوليو 1952 اندلعت مظاهرات عمالية في كفر الدوار تمت مواجهتها بقسوة ذات طابع استعماري لا تختلف عن قسوة الاحتلال مع أهالي قرية دنشواي 1906، هذه القسوة الثورية -ذات المضمون الاستعماري- أرسلت رسالة واضحة لكل المصريين أن الأمان كل الأمان في لزوم الصمت واجتناب كل أشكال التفكير الحر أو التعبير الحر أو الاحتجاج أو الاعتراض على السلطة الجديدة.

وبعد عشرين يوما من ثورة 30 يونيو 2013 تم طلب تفويض شعبي لمواجهة الإرهاب المحتمل، هذا التفويض لم يكن فقط مقدمة لمكافحة الإرهاب، لكن – قبل ذلك وبعد ذلك- كان رسالة ضمنية لكل المصريين، المؤيدين قبل المعارضين، والحلفاء قبل الخصوم، أن الأمان كل الأمان في لزوم الصمت واجتناب كل أشكال الاستقلال في التفكير أو الاختلاف العلني مع اختيارات السلطة الجديدة.

هذان الحدثان قد يبدوان من التفاصيل العابرة والأحداث الصغيرة لكن -في الحقيقة- لكل منهما دلالة رمزية عميقة، فكل منهما كان إشارة أو علامة تحدد الطريق الذي سوف تسلكه السلطة البازغة في الحالتين. كما أنها بما تعنيه من اعتماد القسوة والشدة منهجا مثمرا في تعامل السلطة مع الشعب ظلت العامل المشترك في حكم الرؤساء القادمين من ضباط الجيش من نجيب إلى عبد الناصر إلى السادات إلى مبارك إلى السيسي، مع اختلاف في درجة القسوة والشدة بينهم، فقد بلغت ذروتها مع عبد الناصر ثم عادت إلى ذروة أعلى منها مع السيسي، وكانت هذه القسوة والشدة مما ساعدهما على إحكام السيطرة حتى في لحظات هزيمة عبد الناصر المتكررة وكذلك في لحظات فشل وإخفاق السيسي المتعددة والمتوالية. هؤلاء الرؤساء من الضباط كانت ومازالت أعظم انتصاراتهم -باستثناء السد العالي وحرب أكتوبر المجيدة- ليست انتصارات في مواجهة أعداء وليست انتصارات في مواجهة قضايا وتحديات وإنما انتصارات في مواجهة الشعب وبالتحديد في ترويض الشعب ثم تخويفه ثم تضليله ثم إسكاته السكوت الجماعي المزمن قدر المستطاع.

***

في ص 45 من مذكراته -الجزء الأول- يقول عبد اللطيف البغدادي 1917- 1999 وهو عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، وعضو مؤسس في تنظيم الضباط الأحرار، وشغل عدة مواقع وزارية، كما شغل منصب رئيس البرلمان ومنصب نائب رئيس الجمهورية، وفي 1964 استقال ثم اعتزل السياسة حتى وفاته 1999، يقول: “لم تكن الفترة الأولى من بعد قيام الثورة هادئة، بل قابلتنا بعض المشاكل من بعض العمال الصناعيين في شركة الغزل والمنسوجات بكفر الدوار. ففي أغسطس 1952 قام بعض عمال هذه المصانع بالإضراب، وكان يقودهم بعض العمال من الشيوعيين بحجة المطالبة برفع أجورهم وتحسين أحوالهم، وقاموا بمهاجمة مكاتب الشركة وسياراتها وأشعلوا النيران فيها، وكان الشيوعيون في ذلك الوقت متخوفين من ثورتنا ويضيفون بأنها ثورة برجوازية وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف من ورائها. ونتج عن هذا الشغب بعض القتلى والجرحى”.

ثم يقول البغدادي: “وكان لابد أن نقابل هذا الشغب بحزم وشدة، لإيقاف هذا الاتجاه، والعمل على منع تكراره حتى لا تسري هذه العدوى إلى شركات ومصانع أخرى”.

ثم يقول: “لذا فقد قررنا تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة المدبرين والمحركين لهذا الشغب، وتولى رئاسة هذه المحكمة عبد المنعم أمين، وكان من ضمن الأحكام إعدام اثنين من المتهمين أحدهما شاب شيوعي اسمه مصطفى خميس، والآخر محمد حسن البقري، وكانا هما المحركان الأساسيان لما حدث، ولقد صدق مجلس قيادة الثورة بإجماع الأصوات، لأن القاعدة التي كان قد تم الاتفاق عليها أن أي قرار إعدام يتخذه المجلس لابد أن يكون بإجماع الآراء”.

ثم يختم البغدادي: “ولم يتكرر ما حدث بكفر الدوار، وتجنبنا بذلك مشاكل ربما كانت تؤدي إلى مآس كثيرة وضحايا جدد”. انتهى الاقتباس من البغدادي.

المؤرخ الذي انتبه لأوجه التشابه بين محاكمات الضباط في كفر الدوار أغسطس 1952 ومحاكمات الاحتلال في قرية دنشواي 1906 كان هو الدكتور شريف يونس أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان في كتابه المهم “نداء الشعب: تاريخ نقدي للإيديولوجيا الناصرية” الصادر عن دار الشروق – القاهرة 2012، يقول: “وقع إضراب في شركة للغزل والنسيج بكفر الدوار، انتقل إلى العنف في 13 أغسطس، وأثار إزعاجا شديدا خوفا من أن يكون مقدمة لحركات عمالية عامة عنيفة. رد الضباط -يقصد ضباط 23 يوليو- بتوجيه إعلان لجميع الطوائف – خاصة العمال- أنها ستعتبر أي خروج على النظام أو إثارة الفوضى خيانة ضد الوطن، وجزاء الخيانة معروف للجميع”.

ويضيف شريف يونس: “وشفعت ذلك بإجراء محاكمة عسكرية صورية كيفما اتفق في كفر الدوار، أسوأ من بعض النواحي من محكمة دنشواي، فحُكم ببساطة وسرعة بالإعدام على اثنين من العمال وأحكام أخرى لغيرهم، ونُفذ الحكم في 7 سبتمبر”. ثم يقارن شريف يونس أحكام الإعدام ضد العمال بأحكام صدرت في محاكمات من نفس النوع ضد المتمردين من ضباط داخل الجيش ثم في المتمردين من طبقة كبار الملاك، ففي محاكمات الضباط كانت عقوبة الإعدام نادرة ثم كان يتم تخفيفها إلى السجن ثم كان يتم الإفراج عنهم بعد سنتين أو ثلاثة، وفي تمرد الطبقات العليا تم الحكم على عدلي لملوم بالأشغال الشاقة وليس بالإعدام رغم أنه -اعتراضا على قانون الإصلاح الزراعي- تحرك مع رجاله بالسلاح وهاجم مركز شرطة مغاغة، أي أنه استخدم قوة مسلحة في مهاجمة هيئة رسمية من هيئات الدولة. وتفسير يونس لذلك التناقض أن خطر الضباط المتمردين كان محصورا في داخل الجيش فقط، كما أن إعدام واحد من كبار الملاك كان من شأنه أن تغضب الولايات المتحدة الأمريكية وكانت في ذلك الوقت هي الراعي الدولي للضباط الأحرار أو على حد تعبيره في نص الكتاب: “قد يثير سخط الولايات المتحدة التي كانت الداعم الأساسي للنظام الجديد دوليا آنذاك”.

ثم يختم شريف يونس بالقول: “أما إعدام خميس والبقري، فهو إرهاب عام للسكان، من شأنه أن ينال تصفيق الكثيرين ودعمهم، من الطبقات المالكة إلى الولايات المتحدة”.

وقد استعرت النصف الأول من عنوان هذه المقالة من مذكرات عبد اللطيف البغدادي “إعدام بإجماع الآراء” ثم اقتبست نصفه الثاني من كتاب دكتور شريف يونس “إرهاب عام للسكان”.

هذا الإرهاب العام للسكان -كعامل مشترك- في حكم الرؤساء من الضباط هو الذي مكنهم ومازال يمكنهم من الوصول للسلطة عبر استفتاءات مزورة وانتخابات مفبركة، ثم يمكنهم من البقاء فيها أطول فترة ممكنة عبر التلاعب بالدساتير وإحكام السيطرة على كافة السلطات مع فرض القيود على الحريات العامة، هذا الإرهاب العام للسكان حصن الكرسي الرئاسي تحتهم ضد الاهتزاز حتى وهم أنفسهم مهتزون ومهترئون ومهزومون وفاشلون.

***

قبل كتاب شريف يونس 2012، كنت مثل كثيرين غيري نعتمد على الروايات الوطنية التقليدية سواء لتنفيذ أحكام الإعدام في دنشواي 28 يونيو 1906 أو تنفيذ أحكام الإعدام في كفر الدوار 7 سبتمبر 1952، هذه الروايات الوطنية كانت تبدأ عند المؤرخ الوطني عبد الرحمن الرافعي، فقد تناول محاكمات دنشواي بروح رومانسية وطنية كاملة تجرد الاستعمار من كل فضيلة في كتابه المعنون “مصطفى كامل” الصادر عن دار المعارف في طبعته الأولى عام 1939 في الفصل الحادي عشر تحت عنوان “حادثة دنشواي”. لكنه على النقيض من ذلك حين تناول محاكمات كفر الدوار في كتابه المعنون “ثورة 23 يوليو 1952: تاريخنا القومي في سبع سنوات 1952 – 1959” تحت عنوان “الدسائس والمؤامرات الأولى لإحباط الثورة: حوادث الشغب في كفر الدوار”. والطبعة الأولى من الكتاب صدرت في أكتوبر 1959.

هذه المدرسة الوطنية في كتابة التاريخ -بدوافع مثالية- لعبت دورا بالغ السوء في تشويه الوعي لدى كثيرين من الأجيال التي اعتمدت في فهمها للتاريخ على الرافعي وغيره من المؤرخين سواء هواة أو محترفين، وبالطبع كنت من هذه الأجيال، لست أنكر فضلهم خاصة عبدالرحمن الرافعي 1889 – 1966 ثم طارق البشري 1933 – 2021، تعلمت منهما الكثير، لكنهما ممن تولوا الترويج لوهمين كبيرين، وهم الدولة الحديثة التي أسسها محمد علي باشا وهي لم تكن غير مملوكية حديثة تمثلت في ضيعة تتوارثها سلالته وذريته بمباركة القوى الدولية وتوافق الاستعمار، ثم وهم الجمهورية ولم تكن غير مملوكية خديوية جديدة ورثت عن الإدارة الاستعمارية طبائع السيطرة والاستعلاء والاستخفاف بوزن الشعب وقيمته ومقداره.

بعد شرح الواقعة ثم المحاكمة ثم تنفيذ الأحكام في دنشواي 1906 يقول الرافعي في ص 211 من كتابه المعنون “مصطفى كامل” : “كنت حينما وقعت الحادثة طالبا بالسنة الثانية من مدرسة الحقوق، وكنت أطالع نبأها في اللواء -يقصد جريدة اللواء لسان حال الحزب الوطني وزعيمه مصطفى كامل- فأدهش لمخالفة منهج التحقيق والمحاكمة لما كنا نتلقاه من أصول المحاكمات الجنائية التي تقضي بها القوانين، وتساءلت ما فائدة ما نتلقاه من الدروس والقواعد القانونية إذا كانت لا تطبق على الناس كافة، ولما تلوت -يقصد لما قرأت- وصف التنفيذ في “اللواء” بقلم أحمد افندي حلمي اقشعر بدني من هول ما قرأت، وأدركت مبلغ هوان المصري في نظر الاحتلال، وتحققت أنه لا كرامة لأمة ولا لأي فرد من أبنائها بغير الاستقلال”.

ثم في ص 212 ينشر صورة للمشنوق الأول وهو معلق فوق المشنقة ثم في ص 213 صورة مماثلة للمشنوق الرابع في لحظة صعوده إلى حبال المشنقة.

ثم ينتهي إلى القول أن الأمة المصرية كانت في حال من الهوان والضعف والخزي والمذلة، وما كان لمثل هذا الظلم أن يحرك فيها ساكنا، إلا في وجود عبقرية زعيم ملهم مثل مصطفى كامل، فهو يقول في ص 213 من الطبعة الخامسة الصادرة عن دار المعارف 1984م: “فهذا اليأس، وهذا السكوت، وهذا الاستسلام والوجوم الذي استولى على النفوس بعد حادثة دنشواي، وهذا الشعور الذي بقي مكتوما، لم يكن لينهض بالأمة، ولا ليوقظ فيها روح الكرامة والإباء، بل كان من شأنه أن يزيدها يأسا وهوانا واستسلاما، ولكن عبقرية مصطفى كامل هي التي أبدلت من هذا اليأس قوةً ومن هذا السكون حياةً وثورةً”.

ثم يقول: “كان لابد من صوت عال يهز قلب الإنسانية”. وهو بالطبع يقصد زعيمه مصطفى كامل.

ثم في تاريخه لمحاكمات كفر الدوار يضعها تحت العنوان الذي يمثل في حد ذاته روح الفكر السياسي للضباط وجوهر ممارستهم للسلطة، فكل صوت غير صوتهم دسيسة أو مؤامرة أو شغب أو خيانة أو خروج على الإجماع الوطني، هكذا كانت الجمهورية الأولى عند إعلانها في 18 يونيو 1953، وهكذا كانت ومازالت ما تسمي نفسها الجمهورية الجديدة منذ تبلورت بعد ثورة 30 يونيو 2013.

ففي ص 54 من كتابه المعنون “ثورة 23 يوليو 1952.. تاريخنا القومي في سبع سنوات 1952- 1959” تقرأ العنوان التالي: “الدسائس والمؤامرات الأولى لإحباط الثورة: حوادث الشغب في كفر الدوار”.. العنوان في حد ذاته ينطوي على اتهام يبرر ما صدر من أحكام ويلفها بثوب الوطنية الرخيص.

الفرق بين مؤرخ مثل الرافعي ومذكرات مشارك في الحدث مثل البغدادي هو أن مفردات المؤرخ أكثر رطانة بالوطنية الرومانسية الفارغة بينما مذكرات الفاعل نفسه بسيطة ومباشرة، الرافعي هنا غير الرافعي هناك، الرافعي في كفر الدوار 1952 يبحث عن تبرير ولا يتساءل عن العدالة ولا ينتفض للقانون ولا يتذكر الكرامة ولا يدين المذلة ولا ينتقد هموم اليأس والهوان، فقط كان يتذكر ذلك طالما أن المحاكمة الظالمة كانت من صنع الاحتلال، ثم لما صنعها الضباط الأحرار بأنفسهم صارت جهادا وطنيا ضد الدسائس والمؤامرات، الرافعي في دنشواي 1906 وطني ضد الاحتلال، ثم الرافعي في كفر الدوار 1952 وطني أيضا لكن ضد الشعب كذلك، وهو في ذلك تجسيد أمين لوطنية الحكام من الضباط -كانوا ومازالوا- وطنية في مواجهة الشعب دائما ثم ضد الشعب إذا لزم الأمر.

في حديثه عن محاكمات دنشواي 1906 فإن الرافعي مؤرخ وطني يكتب ضد الاستعمار، لكن في محاكمات كفر الدوار فإن الرافعي مؤرخ وطني يكتب بما يخدم الاستبداد الوطني البازغ آنذاك، فهو يكتب ليس كمؤرخ ولكن مثل أي مقدم برامج تلفزيونية من أولئك الذين ملأوا الشاشات منذ 30 يونيو 2013.

يقول: “لم تكد تمضي عشرون يوما على شبوب الثورة حتى ظهر في الأفق النذير الأول لمحاربتها من ناحية الجبهة الداخلية، ذلك أنه في 12 و13 أغسطس سنة 1952 حاول بعض المغرضين الإخلال بالأمن العام ودفع الطبقات العاملة إلى الفتنة والهياج، فقاموا بإثارة الشغب بين عمال شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار”.

ثم يقول: “ولما استفحلت الفتنة استنجد رجال الإدارة بالجيش، ووقع اشتباك بين العمال ورجال الجيش والبوليس، قُتل فيه جنديان من الجيش وجندي من البوليس وثلاثة من العمال المشاغبين وجُرح 28 مُصابا”.

ثم يقول: “عالجت الثورة هذه الحوادث بالحزم والشعور بالمسؤولية، واستطاعت أن تسيطر على الموقف، وشكلت محكمة عسكرية عليا لمحاكمة المتهمين فيها والمسؤولين عنها، وتبين من التحقيق أن حوادث الشغب هذه لم تكن مرتجلة بل دُبرت بإحكام، وأن العمال المشاغبين والمُضربين لم تكن لهم مطالب جماعية قبل هذه الحوادث، وأنهم كانوا من أحسن الطبقات العاملة أجورا ومسكنا ومعيشة، وأن الشركة كانت تعاملهم معاملة حسنة”.

ثم يقول: “لا شك أن ثورة هؤلاء العمال كانت حركة مدبرة من بعض المحرضين الذين أرادوا محاربة ثورة 23 يوليو والتمهيد لفشلها، وقد حكمت المحكمة العسكرية العليا بالإعدام على محمد مصطفى خميس أحد عمال المصنع وقائد الشغب، ومحمد حسن البقري، ونفذ فيهما الإعدام بسجن الحضرة بالإسكندرية”.

انتهي الاقتباس من تاريخ الرافعي، وهو لا يعدو بيانات وزارة الداخلية، ولا يختلف عن برامج التلفزيون الموجهة من الأجهزة الأمنية.

والصواب ما قاله لاحقا مؤرخ أحدث -شريف يونس- هذه الإعدامات كانت إشارة إرهاب عام للسكان.

***

رسالة الإرهاب العام للسكان تأسست عليها الدكتاتورية العسكرية الأولى، واستمرت قريبا من ستين عاما من إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953 وتنصيب نجيب رئيسا بدون أن يكون للشعب كلمه في ترشيحه أو اختياره أو عزله، فمن رشحه ثم اختاره ثم عزله هم عشرة أفراد فقط هم مجموع مجلس قيادة الثورة حتى سقوط آخر حكام الديكتاتورية العسكرية الأولى في ثورة 25 يناير 2011.

ثم رسالة الإرهاب العام للسكان تم تجديدها وإحياؤها وبعثها من خلال طلب التفويض لمكافحة الإرهاب في 24 يوليو 2013 وقد تأسست عليها الديكتاتورية العسكرية الثانية تحت مسمى “الجمهورية الجديدة”، وهي مثلها مثل الديكتاتورية الأولى نجحت في فرض سيطرة مطلقة على أنفاس الشعب، وحتى هذه اللحظة تحظى بوضع سيطرة مطلقة رغم إخفاقها في عدد من التحديات الكبرى على رأسها ملف النيل والنزاع مع إثيوبيا حول سد النهضة، ثم ملف التنمية الاقتصادية، ثم ملف إعادة بناء مؤسسات الدولة والإصلاح السياسي، رغم الإخفاق البين في هذه الملفات إلا أنها في وضع سيطرة تامة نظرا لفاعلية ما تتقنه من الإرهاب العام للسكان حيث الخوف من بطشها مستقر وعميق.

المهم هو أن ينجح الحاكم في توصيل رسالة الإرهاب العام لكل المواطنين دون تفرقة ثم يحافظ على بقاء هذا الوضع قائما، وذلك بأن يُحكم السيطرة على رجاله ثم رجاله يحكمون السيطرة على المؤسسات ثم المؤسسات تُحكم السيطرة على الدولة، ثم الدولة تُحكم السيطرة على الشعب، فيبقى الحاكم آمنا فوق الكرسي مهما انهزم فيما يدخله معارك وحروب مثل عبد الناصر ومهما أخفق فيما تصدر له من ملفات وقضايا مثل السيسي.. حالة نجيب كانت حالة فردية خاصة غير قابلة للتكرار حيث الضباط جاءوا به ثم استخدموه ثم استغنوا عنه، السادات مثل مبارك كلاهما فقد السيطرة في لحظة فخسر الكرسي في غمضة عين وكان كلاهما يعتقد الخلود فوقه إلى آخر نفس في صدره أو نبضة في قلبه.

في اللحظة التي ظن فيها خصوم عبد الناصر أنه في موقف ضعف -بعد الهزيمة في 1976- وأن قبضته توشك على أن تتفكك، خيب هو توقعاتهم، فزاد من قبضته على الجيش حيث تخلص من المشير عبدالحكيم عامر ورجاله في الجيش والمخابرات العامة وكافة مرافق الدولة، ثم زاد من قبضته على البرلمان حيث أصبح هو البرلمان الفعلي إذ حصل من البرلمان على تفويض يمنحه حق إصدار القوانين بصفة شخصية فردية دون العودة إلى السلطة التشريعية ولو من باب الشكليات، ثم لم يتورع عن خوض صدام عنيف ضد القضاء 1969، فتضاعفت سيطرته حتى وهو في قاع الهزيمة وليس عنده ما يتباهى به أو يتفاخر لا في الداخل ولا في الخارج.

قبل ذلك، أي قبل الهزيمة، كان الرئيس عبد الناصر قد وضع -بالممارسة العملية لمفهوم الإرهاب العام للسكان- كتالوج الطبعة الوطنية المصرية من الدكتاتورية العسكرية، حيث تتم معاملة الشعب بنفس المعاملة التي حوكم بها عمال كفر الدوار، فلا قانون، ولا قضاء طبيعي ، ولا قضاة محترفون مستقلون، ولا دفاع، ولا محاماة، ولا رأي عام، ولا صحافة حرة، ولا طعن، ولا استئناف، لا شيء من ذلك تمت إتاحته لعمال كفر الدوار، كذلك تمت معاملة الشعب فلا مسموح بأحزاب ولا نقابات ولا حريات عامة ولا حقوق إنسان ولا صحافة حرة ولا بحث علمي مستقل ولا قضاء يصون حريات الناس، الرئيس عبد الناصر أسس لنموذج السيادة للحاكم الفرد وليست للشعب، ثم هو يمارس السيادة بالسيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن يسيطر على السلطتين يكون قد أحاط بالقضاء ووضعه تحت الحصار كما يشرح المؤرخ طارق البشري في أكثر من كتاب من كتبه. ولم يكن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الدكتور محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012 بقصد تحصين قراراته من أن تكون محلا للتقاضي أمام القضاء غير قليل من كثير من تراث عبد الناصر وتقاليد حكمه في محاصرة القضاء والإحاطة به وتقليص دوره.

يقول المؤرخ المستشار طارق البشري في ص 143 وما بعدها من كتابه “الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952- 1970” الصادر عن دار الشروق: “إن واحدا من الأصول العامة في بناء الدولة منذ ثورة 23 يوليو 1952 كان الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالسلطة التنفيذية استوعبت الوجود المستقل للمجلس التشريعي، وقد افتقد وجود المجلس التشريعي -أصلا- ما يزيد على تسع سنوات في فترة الثانية عشر عاما من قيام الثورة حتى عام 1970، وبعد الوحدة مع سوريا 1958 تم تعيين أعضاء المجلس بقرار من رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب، وبهذا تكون مصر عاشت 12 عاما من 18 عاما دون برلمان منتخب”.

ثم في ص 147 من الكتاب المذكور يقول: “أن لما انتهت فترة رئاسة عبد الناصر ما بين 1958 – 1964 قرر تأجيل الاستفتاء على فترة جديدة عاما كاملا بدعوى أنه مشغول بمؤتمرات دولية ثم جرى الاستفتاء في عام 1965”.

***

خلاصة القول أن الديكتاتورية العسكرية بعد ثورة 23 يوليو 1952 أوقفت التطور الدستوري والديمقراطي الذي كانت ثورة 1919 قد أطلقته، حيث أسس عبد الناصر لتقليد أن الدساتير يكتبها الحكام وليس الشعب، فالحاكم يكتب الدستور ويعدله ويلعب به كيفما شاء ليضمن البقاء الآمن الدائم في السلطة، وهو شخصيا كتب ولعب بعدة دساتير في 1953 ثم في 1956 ثم 1958 ثم 1962 ثم 1964 ثم في 1969 حتى مات في 28 سبتمبر 1970. ووضع بذلك الكتالوج لمن بعده من الحكام فلم يتورع السادات ثم مبارك عن كتابة اللعب بالدساتير لتمكينهم من البقاء في السلطة.

إذا كانت الديكتاتورية العسكرية بعد ثورة 23 يوليو قد انتكست بالديمقراطية إلى ما قبل ثورة 1919، فإن الديكتاتورية العسكرية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو قد انتكست بالديمقراطية إلى ما قبل كافة ثورات المصريين، إلى ما قبل الثورة العرابية ذاتها 1881، لترتد مصر إلى خديوية جديدة، الخديوي فيها هو كل شيء، ومجلس النواب مثل مجلس شورى النواب لا صفة نيابية حقيقية له، ومجلس الوزراء لا يختلف كثيرا في صلاحياته الفعلية عن مجلس النظار.