ضع جائزة نوبل، ونجيب محفوظ، و”إسرائيل”، في جملة مفيدة، حتى ولو لم تكن معقولة، أو اصنع من هذا الثلاثي خبرًا، حتى ولو لم يكن صادقًا، لكنك ستضمن أن تضع نفسك في صدارة “التريندات” المستحدثة في حياتنا العامة، وصارت تحكم وتتحكم في النقاش العام على منصات التواصل الاجتماعي.

الجائزة نفسها “تريند” يخطف الكاميرات، ويستلفت الأنظار، خاصة في وقت الإعلان عن الفائزين بها في شتى المجالات، ونجيب محفوظ ما زال أي خبر عنه يقع في منطقة “التريند” واسع الانتشار ومضمون التصدر، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها مثل هذا الكلام عن علاقة “إسرائيل” بحصول أديبنا الكبير نجيب محفوظ على جائزة نوبل.

إذا قلَّبت صفحات “جوجل” لن تفاجئ بمن يخبرك أن مجلة «الإذاعة والتليفزيون» نشرت في أوائل عام 2007 حوارا مع المخرج توفيق صالح قال فيه: «إن نجيب محفوظ كان يشعر بامتنان حقيقي تجاه إسرائيل، لأن أول اهتمام نقدي عميق لأعماله ورواياته جاء من جانب النقاد الإسرائيليين»، وكان عنوان الحوار في حد ذاته “تريند” بلغة أيامنا: «نجيب محفوظ مات، وهو يحب إسرائيل».

اقرأ أيضا.. نجيب محفوظ.. ثنائية الموظف والمؤلف

بعد 34 سنة على حصول أديبنا الكبير على جائزة نوبل (1988)، ووسط الضجيج المثار حول الفائزين بها هذا العام يتجدد الحديث عن رواية لا يمكن إثباتها، ولا التثبت من صحتها، لتثير جدالات واسعة حول من أبلغ محفوظ بنبأ فوزه بالجائزة؟، وتعيد إحياء قصة مختلقة تفيد بأن رئيسي الوزراء الإسرائيليين الأسبقين مناحيم بيغن وشيمون بيريز كانا لهما السبق في إبلاغ محفوظ بفوزه بالجائزة وتهنئته بها.

لن نناقش تهافت تلك القصة لنثبت أن رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت كان اسحق شامير ولم يكن مناحيم بيجين، ولكننا سوف نجد أنفسنا أمام شهادات مختلفة بعضها مختلق، وروايات متضاربة كثيرٌ منها لا يعقل، وهي جميعها مجرد كلام في مواجهة كلام، ورواية في مواجهة أخرى، لا يمكن لنا أن نصدقها جميعًا لهذا التضارب الكبير فيما بينها.

تبقى الانحيازات المسبقة هي التي ترجح رواية عن الأخرى، وتقبل شهادة وترفض الأخرى.

الرواية (أو لنقل الشهادة) الوحيدة التي لها سند من كلام محفوظ نفسه هي رواية الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد والتي أكدها نجيب محفوظ في مذكراته التي سجّلها الناقد رجاء النقاش تحت عنوان: “صفحات من مذكرات نجيب محفوظ”.

مرة أخرى نجد أنفسنا أمام أمر ثانوي في كل الأحوال، فموقف نجيب محفوظ من عملية السلام مع إسرائيل معلن ومعروف للقاصي والداني، وليس من جديد يُضاف في هذا المضمار، غير إثارة الزوابع، وخطف الكاميرات.

ما يؤسف له أن ربط حصول كاتبنا الكبير على الجائزة الكبرى بموقفه من إسرائيل هو على الحقيقة يشبه محاولة جديدة لاغتيال نجيب محفوظ، هذه المرة بعد 28 سنة من محاولة اغتياله التي جرت وقائعها يوم 14 أكتوبر 1994.

علمتني خبرة السنين، ونضج المواقف أن أتمسك طول الوقت بفضيلة الفصل بين إبداع الأديب وبين آرائه السياسية، خاصة وأن كثيرًا من المبدعين يكون إبداعهم هو نقطة تميزهم الوحيدة، وأن كثيرًا منهم وقعوا فريسة ما أسماه الروائي السوداني الكبير الطيب صالح في محاضرة له بالجامعة الأمريكية بالقاهرة “تفاهة الشهرة”.

قصة المحاضرة ذكرها الدكتور جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة وقتها، فقال إن رواية “موسم الهجرة إلى الشمال” ظلت تُدرس في الجامعة الأمريكية باعتبارها من عيون الأدب، ونالت إعجابًا كبيرًا من الطلاب ما دفع المسئولين بالجامعة إلى دعوة الأديب السوداني لإلقاء محاضرة لطلابها.

بعد انتهاء المحاضرة توجهت إحدى الطالبات بسؤال إلى الطيب صالح عن القومية العربية وما يرتبط بها من قضايا سياسية، فابتسم الكاتب الكبير وقال لها ما معناه إن (كونه أديبًا معروفًا، أو كونه يعرف كيف يكتب قصة ناجحة، ليس معناه أبدًا أن يكون ممن يفهمون في السياسة، أو أن يكون رأيه في السياسة ذا أهمية، أو يفوق في أهميته رأي أي شخص آخر ممن لا يكتبون القصص).

****

تجاربنا مع مبدعين كبار في كافة فروع الأدب والفنون تؤكد حديث الطيب صالح، وترشدنا إلى ضرورة الفصل بين الأديب حين يبدع، وبينه حين يتحدث في أي شأن آخر، والمبدع -على كل حال- ليس مطالبًا بأن يكون مبدعًا في الأدب وفي السياسة، وفي الطبيخ أو الموضة، أو العلاقات الدولية والصراعات التي يتأجج أوارها في ربوع العالم من حولنا.

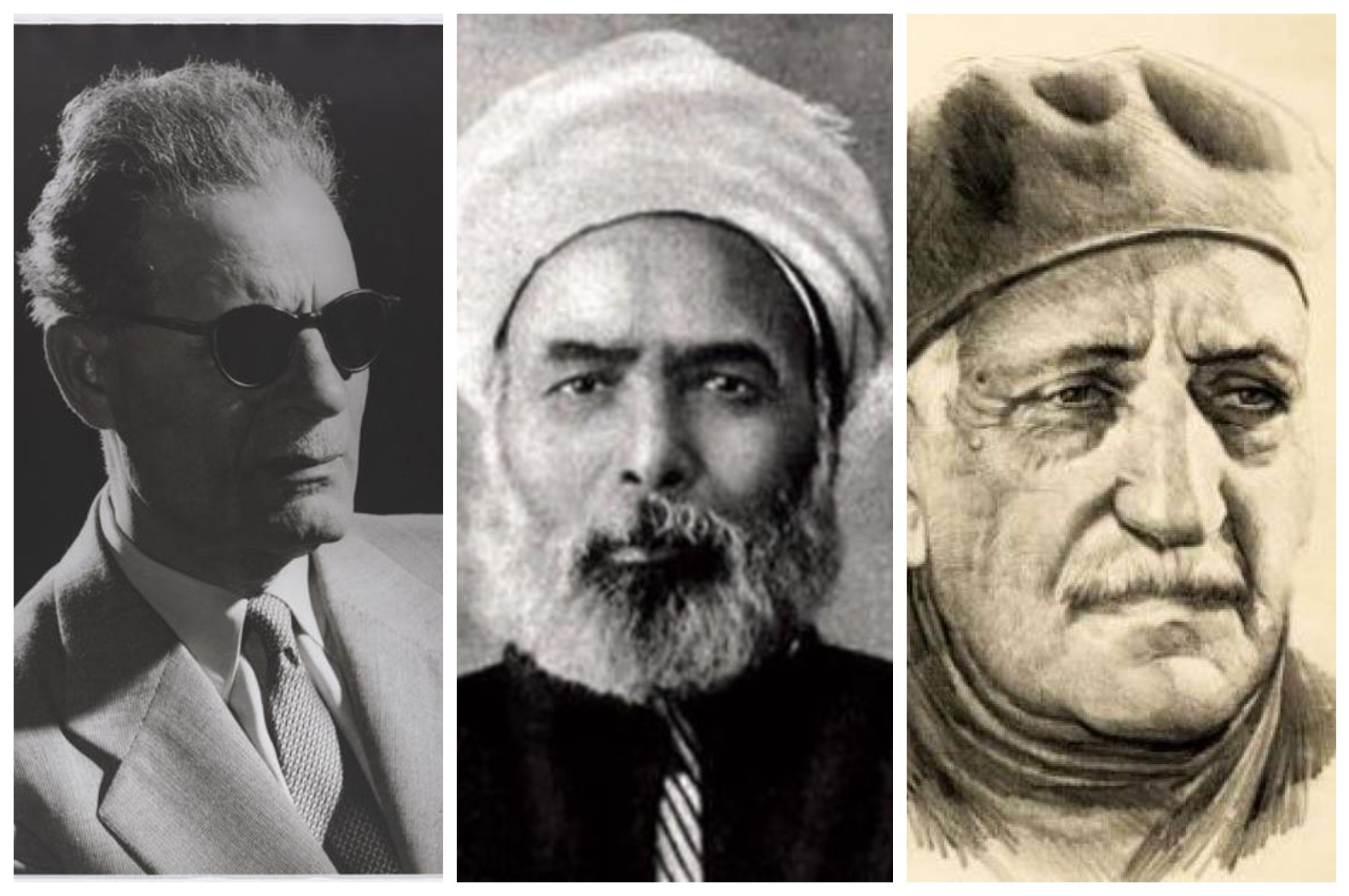

توفيق الحكيم على رأس هؤلاء الذين كُتبت في إبداعاته العديد من الكتب والدراسات، ونوقشت حول أدبه رسائل للدكتوراه والماجستير، ودُبجت مئات المقالات، كلها تقدر ريادته وإبداعاته، وتضعه في مصاف عالية لا يصل إليها إلا القليل ممن هم في حجم موهبته وفنه، وحين كتب “عودة الوعي” ثارت من حوله الخلافات، وتناوشته أقلام كثيرة، أظهرت ضعف محتواه، ولم يقتصر الغضب من الكتيب على الكُتاب المحسوبين على الناصرية، أو المدافعين عنها، ولعل أهم وأشد نقد وجه إلى الحكيم جاء من نقاد كبار محسوبين على تيارات عادت جمال عبد الناصر طويلًا.

حتى صديقه المقرب نجيب محفوظ لم يعجبه تسرع الحكيم في الهجوم على عبد الناصر بمجرد أن تغيرت الظروف السياسية ضد الرئيس الراحل.

****

نجيب محفوظ الأديب الكبير قبل نوبل، والكبير بدون نوبل، هو المبدع صاحب العدد الأوفر والأعمق من الروايات التي كتب من خلالها أحوال مصر الاجتماعية والسياسية والفكرية خلال ما يقارب الثمانين عامًا، وما يزال إبداعه يفرض نفسه، ويتصدر قائمة المبيعات، ويخلق من حوله قراءات جديدة لنصه الأدبي والإبداعي الذي سيعيش مع مصر طويلًا.

أما نجيب محفوظ في آرائه ومواقفه السياسية، فيؤخذ منها ويُرد، ومنها موقفه من قضية الصراع مع إسرائيل، أنصار السلام مع إسرائيل سيجدونه نصيرًا لموقفهم، فالرجل لم يخف يومًا وقوفه مع الرئيس أنور السادات في حلوله التي طرحها لقضية الحرب والسلام، وهو يعترف أنه أول من طرح فكرة التفاوض مع «إسرائيل» في لقاء مبكر مع الرئيس الليبي الراحل «معمر القذافي» جرى في مؤسسة «الأهرام» أعرب فيه «محفوظ» حسب قوله عن اقتناعه بجدوى التفاوض مع «تل أبيب» بديلا عن حربٍ بدت في ذلك الوقت غير ممكنة، وبدت خسائرها فادحة، وكان ذلك قبل حرب عام 1973.

حين ذهب الرئيس السادات إلى أمريكا ليعقد ما عرف من بعد باتفاقية “كامب ديفيد”، كان نجيب محفوظ على رأس المؤيدين للاتفاقية، على الرغم من علمه بما يمكن أن يجره عليه هذا الموقف من عداوات في المحيط العربي الذي كان رافضًا لهذه الاتفاقية وقتها، وبالفعل تعرض «محفوظ» بسبب موقفه المؤيد لكامب ديفيد إلى الكثير من النقد والتطاول على شخصه ومواقفه السياسية، لكنه ظل مصرًا على آرائه وموقفه.

ومن وقتها ظلّت مسألة تأييد محفوظ للسلام بين العرب وإسرائيل ومن بعد لمعاهدة السلام معها مرتبطًا عند البعض بحصوله على جائزة نوبل للآداب، بل إن الشاعر الفلسطيني سميح القاسم ذكر لمجلة “الوسط” اللندنية أنّ محفوظ فاز بجائزة نوبل للآداب في الثمانينيات بسبب مواقفه المؤيدة لاتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وهو الموقف نفسه الذي ردّده كثيرًا أديبنا الكبير يوسف إدريس.

****

الأديب الكبير الذي تفوق في تحليل شخصيات رواياته وقصصه ورسم حدودها وضوابطها ومحركاتها ودوافعها، إلا أنك حين تقرأ تقديره وتحليله للسلوكيات والسياسات والأفعال على صعيد العمل السياسي تجد حديثه أقل عمقًا، ومن ناحيتي كنت لا أحبذ الاحتفال بفرح أو الهجوم بعنف على بعض آراء الأستاذ نجيب محفوظ السياسية، خاصة تلك التي يتناول بها هذا الحاكم أو ذاك، ذلك أنك تستطيع أن تجد له كلامًا يحتفل به الناصريون وينقلونه عنه، وكنت أقول لبعض هؤلاء يمكنني أن آتيك بكلام آخر تطفئ مصابيح احتفالكم، وتشعل نيران الهجوم عليه.

كان محفوظ يبني آراءه في السياسة ورجال السلطة كأشخاص لهم بواعث شخصية أو انحيازات خاصة أكثر منهم قادة وسياسيين تحركهم مصالح سياسية وظروف حاكمة، وتقاطع صراعات محتدمة.

كانت له آراء في كثير من حكام مصر عبر تاريخها، منذ عصر الأسرات المصرية القديمة، حتى حسنى مبارك، وقد نشر هذه الآراء التي صاغها على شكل محكمة متخيلة في كتابه “أمام العرش”، وهو العمل الذي حوى الكثير من آراء محفوظ السياسية، وخلا من الكثير من إبداعه المعتاد.

****

تذبذبت آراء محفوظ من هؤلاء الحكام بين القبول والرفض، حتى الرئيس السادات الذي كان نجيب محفوظ يحبه، ويؤيد الكثير من سياساته، لن تجد في المنقول عن محفوظ في حوارات منشورة أو غير منشورة تأييدًا على طول الخط، بل ستجد نقدًا لاذعًا في بعض الأحيان يصل إلى التنكيت.

يحكي الدكتور جلال أمين أن محفوظ استمع بإنصات واهتمام إلى نقده الشديد لما جرَّه «السادات» بسياسته من ويلات على مصر، وبعد أن انتهى «أمين» من تقديم أسبابه، وعرض رأيه كاملا، قال له «محفوظ» مبتسما: «ولكن لا تنسى أن السادات فعل أمورًا جيدة»، وحين أبدى «جلال أمين» دهشته واستغرابه وهو يسأله: ما هي؟، فأجاب محفوظ»: «إنه مات».

وفي حواراته مع الناقد الكبير رجاء النقاش التي نشرها في كتابه «نجيب محفوظ صفحات من مذكراته» ذكر محفوظ أن «السادات له إنجازات في حياتنا مثل النصر والسلام، والتوجه للديمقراطية، لكنه بالانفتاح والفساد صفَّى كل شيء، بل وصفى حياته هو شخصيًا».

في «يوم قُتل الزعيم» (1980)، قدم «محفوظ» نقدا شديدا للانفتاح الاستهلاكي الذي شكّل إمبراطورية لصوص ومملكة منحرفين، وتسبب في انحدار أحوال الطبقة الوسطى التي نمت وازدهرت في عهد «عبد الناصر»، وفي الرواية يترحَّم الشباب على أيام الزعيم الراحل رمز الآمال الضائعة، آمال الفقراء والمهمشين، كما يصبون لعناتهم على بطل الحرب والسلام الزائف، ويكررون باستهزاء أقواله: «صديقي بيجين»، و«صديقي كيسنجر»، ثم يرددون حكمهم عليه: «الزي زي هتلر، والفعل فعل تشارلي تشابلن».

رغم نقده اللاذع ظل محفوظ أقرب إلى السادات في أفكاره وسياساته، صحيح أنه كان يُعظّم عبد الناصر، ويحفظ له حقه في أنه غيَّر وجه الحياة على أرض مصر، ويعترف له بأنه ناصر الفقراء، ولكن خطيئته الكبيرة عند «محفوظ» تتمثل في أنه أقام «حكم الفرد»، وأسس أعمدته في الواقع، ورغم أن «السادات» لم يُقِم -حتى في نظر محفوظ- حكما ديمقراطيا، فإن سماحه ببعض الهوامش في حرية الرأي في بعض الأوقات جعل «محفوظ» يغفر له الكثير من فرديته وديكتاتوريته المقنَّعة في أثواب ديمقراطية بالية.

الذين يتفقون على أدب نجيب محفوظ ويختلفون على آرائه السياسية، يُخطئون رأيه في السياسة ويقدرون إبداعه في الأدب، ولكن هناك من يختلف على الأدب والأديب ومواقفه في السياسة وأفكاره في الحياة، هؤلاء الذين يختصرون أدب محفوظ في ثنائية بغيضة، يقولون: “متذبذب في كل فكره، والضائع في كل واد، والمستبيح لعقيدة الأمة، والباحث في آثاره يجد ظاهرتين: الجنس والإلحاد”، هذا التصنيف ليس من قبيل “الاختصار المخل” لمسيرة الرجل الأدبية الزاخرة، بل هو من قبيل “الاختصار القاتل”، وقد أدى مثل هذا الاختصار بالفعل إلى محاولة اغتياله.

يخاصمون تاريخ الأمة، ويعادون جوهر التقدم، وكل قادة الوطن ومصلحيه العظام، يضعونهم كلهم في ميزانهم الظالم، تحت شعار: “هم العدو فاحذرهم”.

محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة اعتبروه مجترئًا على الشريعة، ورفاعة الطهطاوي لم يروا فيه غير الثناء على رقص الأوربيين وحديث المراقص وتعظيم المجتمع الفرنسي للمرأة، واعتبروا ذلك من عيوبه، ومآسي دعوته للإصلاح، حتى عبد الرحمن الكواكبي اعتبروه أول من نادى بالعلمانية حسب مفهومها الغربي.

أحمد عرابي في نظرهم “ماسوني تنصيري”، حتى الإمام محمد عبده عندهم: “أكمل المخطط اليهودي الصليبي”، وقاسم أمين داعية التبرج والانحلال، وسعد زغلول لم يجدوا في تاريخه غير أنه لعب القمار مرات، وطبعا طه حسين وحديثهم عن تشكيكه في القرآن، ثم حين حاولوا أن ينصفوه قالوا تراجع عن كل ما كتب في بدايات حياته التي ختمها بكتابات يرضون عنها يقولون إنها جاءت بعد حجه قبيل وفاته.

وعباس محمود العقاد الذي كتب الكثير عن الإسلام نسوا له كل ما كتب، وتذكروا فقط أنه دافع مرة عن البهاء والبهائيين، واعتبروا كتاب “عبقرية محمد” قصورا وتقصيرا في حق النبوة، وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ لم يسلم واحد منهم من قذائفهم، ومحمد حسنين هيكل مضلل، ونزار قباني زنديق فاجر وإباحي.

****

لم يكن نجيب محفوظ وحده هو الذي وزنوه بالميزان الخطأ، وزايدوا على إيمانه، وشككوا في عقيدته، لكنه وحده من بين هذه القامات السامقة الذي اندفعت بالجهل أدواتهم باتجاه اغتياله مرة جسديًا وما يزالون يحاولون اغتياله معنويًا.

نجيب محفوظ الذي سامح في حياته الذين حاولوا اغتياله بالذبح، لا أظن أنه يمكن أن يسامح هؤلاء الذين يغتالونه مجددًا بالافتراء عليه وهو بين يدي ربه.