بوضوح شديد، ومن نافلة القول، كاتب هذه السطور ضد الدعوات الخاصة بيوم 11 نوفمبر الجارى. وهو ما سبق توضيح أسبابه في مقال سابق قبل أسبوعين تقريبا. وبالمجمل ضد التصورات التي ترى أن الشارع قد يمثل مدخلا لحل أزمات مصر في الوقت الراهن، وفي ظل توازنات القوى والأوضاع الحالية (داخليا وإقليميا ودوليا)، لكن بنفس هذا الوضوح، فإن هناك العديد من النقاط الواجب الإشارة لها في هذا السياق.

أولا: التفرقة واجبة في الموقف لا من الفعل بل من المتفاعلين، فالفارق شاسع بين الدعاة الأساسيين لهذه الدعوة وانتماءاتهم وتحالفاتهم ومصالحهم، وبين من تفاعلوا أو دعموا بغض النظر عن الخلاف المؤكد معهم، وبين من يترقبون ويتحدثون إيجابا وسلبا. وهي تفرقة ينبغي أن تنطلق من رؤية وحس سياسي لا أمني؛ فالتعامل الأمني الذي جرى ويجرى خلال الأسابيع الماضية بحملات التفتيش والتوقيف والقبض يعيدنا مرة أخرى للمربع صفر أو ما دون الصفر، فضلا عن كونها تسهم أكثر في التعامل مع هذه الدعوة بجدية أكثر مما تحتمله في تقديري الذي قد يكون مخطئا.

ثانيا: أن نظرة مدققة ومفصلة للأطراف والقوى بكل اختلافاتها وتبايناتها تكشف بوضوح أن مثل هذه الدعوات في هذا التوقيت ليست لوجه الله والوطن والشعب. وبالتالي نتائجها وحساباتها بالتأكيد لا يمكن أن تصب بأي شكل لصالح تطور ديمقراطي أو تعديل موازين قوى أو تغيير سياسات.

ثالثا: أن أي رهان جاد على تغيير ديمقراطي وإصلاح سياسي ووجود حلول ورؤى اقتصادية واجتماعية مختلفة تنطلق من وجود مساحات حقيقية للعمل السياسي ولحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وحق التنظيم الحزبي والنقابي والأهلي، نقطة الانطلاق الحقيقية هي السياسة، وقبول الآراء المختلفة، وتشكل أطر منظمة تمتلك رؤى وبرامج حقيقية وتعبر عن مصالح قطاعات شعبية، بدلا من أن يكون المجتمع في هذه الحالة من السيولة والتفكك، وغياب هذه الأطر والرؤى أو تغييبها هو ما يشكل خطرا.

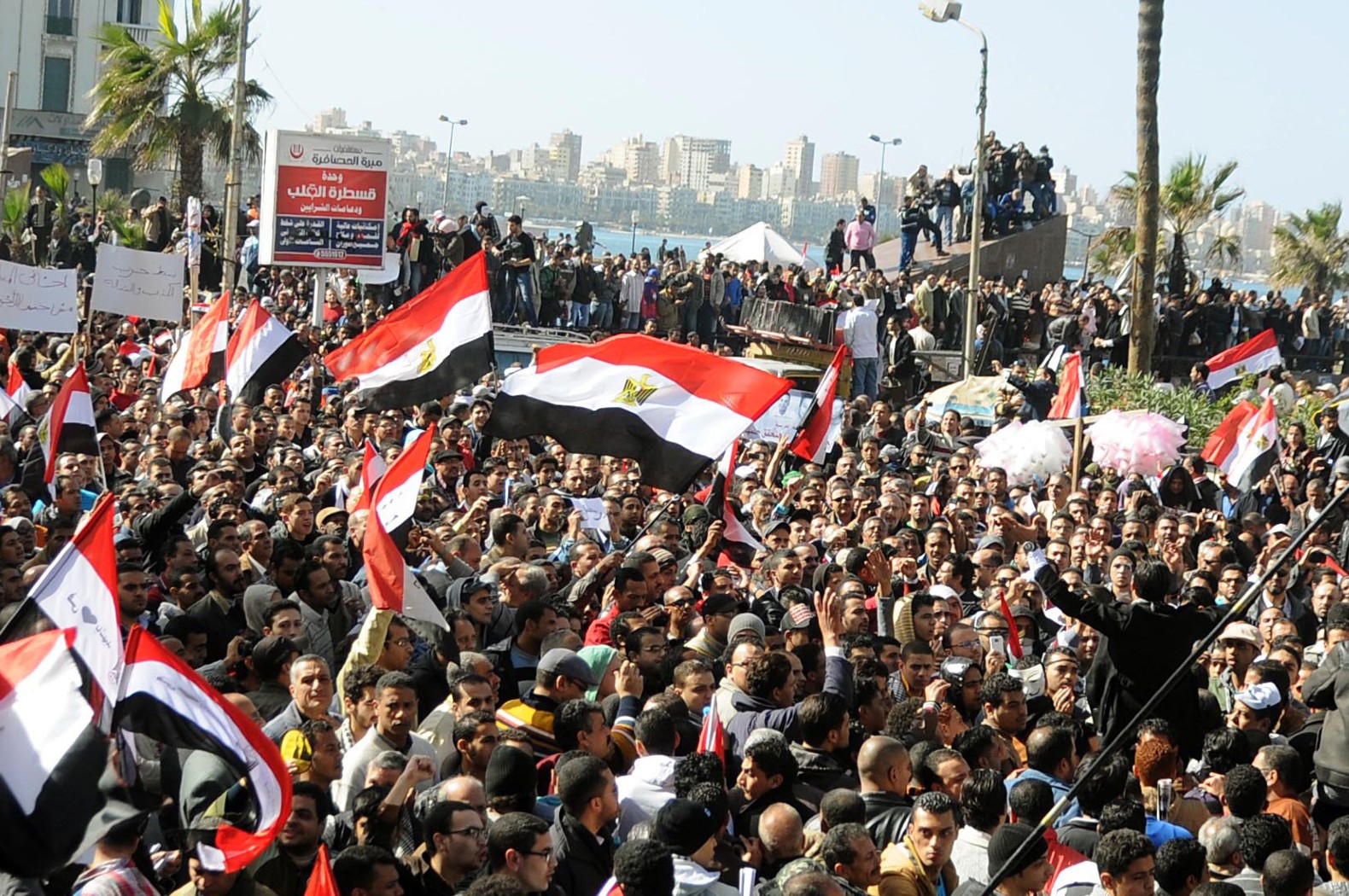

رابعا: ثورة يناير ليست حكرا على أحد، وهي تجربة ملك كل من شاركوا فيها، وتقييمها والاستفادة من أخطائها، واجب على من شاركوا فيها وعلى غيرهم، لكن ما يصلح في لحظة قد لا يصلح في غيرها، وإذا كان مما تعلمناه سابقا أن هناك ظروف موضوعية وظروف ذاتية، فالمقارنة بينهما وقت ما قبل يناير وما هو قائم في الوقت الراهن يشير بوضوح لفروق جوهرية، أولها وأهمها أن مساحات الحراك السياسي والمجتمعي والشعبى تختلف اختلافا بينا، والنخب السياسية والثقافية والاجتماعية التي كانت أكثر حيوية وقدرة، والأفكار والبرامج السياسية ووجود أطر وقوى منظمة معبرة عنها، كل ذلك بما يشير لفروق واضحة بين لحظة يناير واللحظة الراهنة، ورغم كل ذلك جرى في يناير ولها كل ما جرى.

خامسا: بعيدًا عن دعوات 11 نوفمبر والتفاعلات الجارية معها والمواقف منها، لا أعرف لماذا انزعج البعض من ظهور تعبير (عواجيز يناير) وتحوله إلى (ترند) في أوساط السياسيين والنشطاء، وتقديري أن التعبير صحيح ولا بد من الاعتراف به، فمن شاركوا في يناير وهم في العشرينيات من أعمارهم أو أصغر قليلا هم الآن في منتصف الثلاثينيات ومن كانوا أكبر قليلا تجاوزوا الأربعين، بينما من كانوا أطفالا وقت ثورة يناير هم الآن في سن الشباب.

صحيح أن ذلك لا يعنى أنهم صاروا (عواجيز) بالمعنى الدقيق لمعايير السن، لكنه تعبير عن اختلافات كبرى في طرق التفكير، وصحيح أيضا أن المعيار في الانحيازات والمواقف السياسية ليس السن والانتماء الجيلى وحده، لكن التوقف والنظر والتفكير من جانب المنتمين ليناير للفارق الشاسع والفجوة الكبيرة بينهم وبين الأجيال الجديدة أمر هام وضروري وواجب لكل من يفكر في المستقبل، وهو أمر لا يقتصر على السياسة والعمل العام بل يمتد لغيره، ولعل مشهد الآلاف المتكرر في حفلات ويجز وآخرها قبل أيام يدعونا لكثير من التفكير والتأمل.

سادسا: مصر لا تتحمل سيناريوهات فوضى، ولا تتحمل دعوات ليس واضحا نتائجها وآثارها ورؤيتها لما بعدها، لكنها أيضا لا تتحمل استمرار النهج الحالي، ولا تتحمل استمرار إماتة السياسة، ولا تتحمل استمرار القبضة الأمنية بكل ثقلها وتوسعها. مصر تحتاج لانفتاح حقيقي وحوار حقيقي واستيعاب حقيقي لحجم الأزمات والمشكلات، وأيضًا لتنوع واختلاف الرؤى ووجهات النظر والمداخل المطروحة لها. ودون ذلك وفي ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية شديدة الصعوبة ستظل حالات وموجات الاحتقان تتراكم بشكل متزايد.

سابعا: مصر أيضا لا تتحمل تكرار أخطاء سابقة، لا بالتباطؤ في ملفات عاجلة تحتاج حلولا واضحة وسريعة وممكنة، ولا بالرهان على تغيرات درامية لا نعرف من المستفيد منها، ولا بالتحالف مع أطراف معروف مسبقا أنها لن تنحاز إلا لمصالحها المباشرة لا دفاعا عن رؤى أو قيم أو ديمقراطية أو إصلاح أو غيره.

ثامنا: القوى المدنية الديمقراطية في مصر، ونخبها وأجيالها الوسيطة والشابة، تحتاج تفكيرا جادا نحو المستقبل، وصياغة تصورات حقيقية وعملية له، وأن تحافظ على موقع مستقل لها، لا التحاقا بسلطة حتى لو فسر البعض مواقف لها من باب المزايدة بذلك، ولا تحالفا مع خصوم لمجرد أن ما يجمعها بها هو رفض السياسات الراهنة.

أخيرا، فإن مصر مقبلة على أسبوعين مهمين، لا بمعنى أنهما سيشهدان تغيرات جوهرية، وإنما بمعنى أنهما سيشكلان ردودا على كثير من الأسئلة التي تتفاوت مساحات الإجابة عنها حاليا وفقا للتقديرات والتصورات لا المعلومات الواضحة، فمع انتهاء مؤتمر المناخ يوم 18 نوفمبر، وقبلها مرور يوم 11 نوفمبر، سيصبح المشهد بما سيجرى بعدهما أكثر وضوحا.

لكن، وحتى هذا الحين، فإن توقف دفعات الإفراج عن سجناء الرأي، وتصاعد حملات التفتيش والتوقيف والقبض، هي بالتأكيد مؤشر بالغ السلبية، لكن الأهم والحال الآن وفورا، هو ملف علاء عبد الفتاح، الذى يحقق الإفراج عنه بقرار عفو مماثل لآخرين في قضايا مشابهة، مؤشرا كفيلا بتجاوز الكثير وتجنب الكثير، خاصة إن تم ذلك قبل بدء قمة المناخ، فعلاء وغيره من سجناء الرأي، يستحقون الحياة، ويستحقون الحرية، التي تسمح لهم ولنا بالاتفاق والاختلاف.