ماذا نتج عن نظرية “الشك” أو “اللايقين” الخاصة بحركة الإلكترون؟!

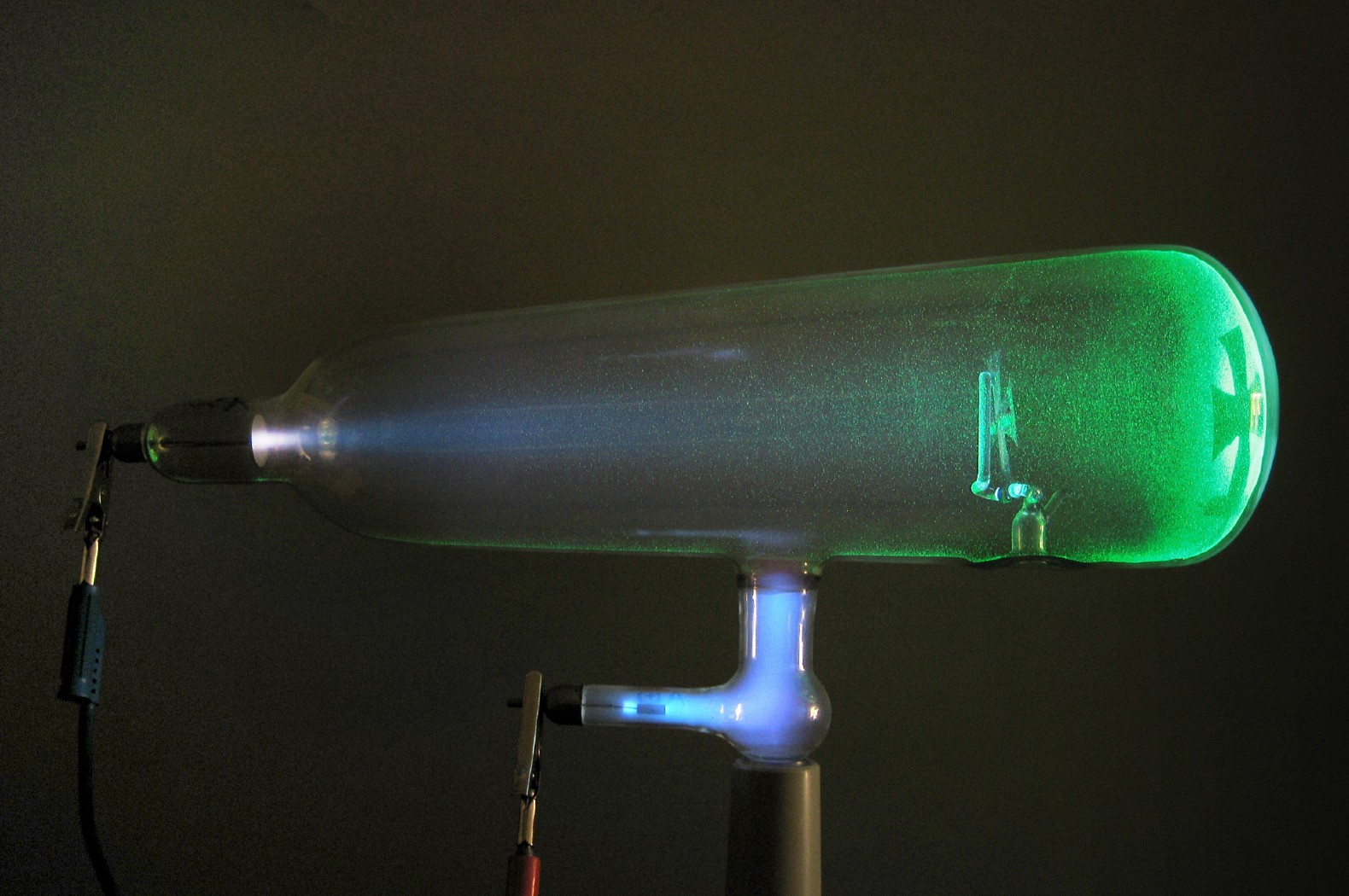

من الممكن القول إنه قد نتج عنها دخول العالم إلى عصر الاحتمالية وتعدد الحقائق، وتعدد الوُقُع. ومن الممكن القول أيضا إن كوبرنيكوس ونيوتن وجاليليو وعلماء هذه الحقبة، انتهوا عمليا بنهاية القرن التاسع عشر وظهر جيل فيزياء الكم أو فيزياء “الكوانتم”. وتزامن كل ذلك مع بدايات تشغيل مبدأ “اللا تحديد” أو مبدأ “الشك”، وتم اكتشاف جسيمات جديدة إلى جانب الجسيمات الكلاسيكية المتعارف عليها. وكان لي علاقة مباشرة بآليات وتطورات حركة العلوم، بحكم عملي برسالة الدكتوراه على جسيم الـ “أكسيون” الذي بدأ الحديث عنه في نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن العشرين. وهو كمية فيزيائية حتى الآن وله صفات مهمة تتغيَّر بتغير المجالات والأوساط التي يوضع بها: مجال مغناطيسي أو كهرومغناطسي أو كهربي أو بلازما..

ما يهمنا هنا هو مبدأ الشك وعدم إمكانية تحديد مكان واحد للإلكترون الموجود دوما في حالة حركة دائمة ودائبة، بدونها ستختفي المادة، وسيختفي الكون ويتلاشى. وعلى الرغم من أن العلوم تتقدم بسرعة الضوء، إلا أن المبدأ الأساسي الذي يحكم العالم منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى لحظة كتابة هذه الكلمات، هو مبدأ تعدد الاحتمالات والإمكانيات والروايات والحقائق والوُقُع.

هذه المقدمة رغم بساطتها واقتضابها يمكن أن تكون مدخلا لنقل الموضوع العلمي المجرد إلى هندسة الواقع عموما، وهندسة الواقع الاجتماعي والمعرفي. إذ إن قطاعات واسعة من سكان المنطقة ومجتمعاتها، وربما مؤسساتها، لا تؤمن بالتعددية، ولا بالاحتمالات، ولا بتعدد الحقائق والوُقُع. وبطبيعة الحال، من الممكن أن نلغو بكلمتين عن الحداثة وما بعد الحداثة من وجهة نظر العلوم الاجتماعية والإنسانية، أو نرص بعض العبارات والجمل عن التعددية والتسامح والإنسانية ونصنع تشابهات منطقية قسرية بين الأشياء والظواهر وينتهي الأمر بأننا نؤمن بالعلم، ولكن…، أو أننا نحترم العلم ولكننا نعيش في مجتمعات لها عادات وتقاليد وديانات، ومن ثم يجب أن ننظر إلى كل هذه التحولات عبر عدسة عاداتنا وتقاليدنا وإيماننا.

وفي الحقيقة، فهناك عداوة مخفية في مناطق عميقة من العقل والوجدان للعلوم. ومن خلال الممارسات الحياتية نكتشف أننا لسنا فقط بعيدين عن التفكير العلمي والنظرة العلمية، وإنما أيضا نكتشف عداوتنا معهما بنتيجة ليس فقط النشأة والتربية والتعليم وسلم الأولويات في الدولة والمجتمع، بل وأيضا بسبب تركيبة الدماغ والنظر إلى العالم. فنحن لا نريد أن نرى لا الواقع ولا الحقيقية بكل تجلياتهما وتعدداتهما، ونرفض أن نرى أي شيء خارج أدمغتنا وتصوراتنا مهما كانت كاذبة وتضليلية ومزيفة. وبالطبع، التبريرات جاهزة، بل وهناك إمعان في ابتكارها، بداية من الأخلاقيات والقيم التي تؤكد لنا صحة مواقفنا وامتلاكنا اليقين المطلق، إلى كل تلك التعاليم الدينية والأخلاقية التي قد تبيح بعض جوانب العلم المشروطة دوما بـ “لكن..”. وبالتالي، فلا شيء أصلا موجود خارج أدمغتنا وتصوراتنا وعقائدنا الدينية وعاداتنا وتقاليدنا، ولا توجد أصلا أي عوالم أخرى غير العوالم الذهنية الموجودة في أبعد مناطق أدمغتنا نحن.. ونحن بالذات! أي أننا نرى الهزيمة نكسة، ونضع لها قوانين وقواعد ومبررات.. ويمكن أن نرى أي رأي مخالف، هو كفر أو إلحاد يستوجبان العقاب.. وبطبيعة الحال، لن نرى الآخر لأنه أقل منا أخلاقيا وتاريخيا وحضاريا، بدليل ماضينا الناصع، وماضيه التافه، وأن أوهامنا نحن أفضل من أوهام هذا الآخر، أو أي آخر.. ولا يوجد أحد أهم منا ومن تاريخنا وإنجازاتنا وانتصاراتنا. إذ أننا الأصل والباقون صور ومسخ ولصوص، وهم الذين سرقونا وسرقوا إنجازاتنا وتاريخنا وابتكاراتنا، وهم السبب في كل “نكساتنا”، ونحن دوما المنتصرون بينما الآخرون هم المهزومون الذين سرقوا ويسرقون انتصاراتنا. وفي نهاية المطاف، نكتشف أننا اليقين والحقيقة والواقع والبداية والنهاية!

وفي الواقع، إذا كان هناك أكثر من حقيقة، وهناك أكثر من واقع، فمن حق أي إنسان (أو أي مجتمع أو أي منظومة) أن يمتلك الحقيقة الخاصة به على أن يقدم لها تصورا متماسكا، ويبررها بكافة القواعد والمعايير التي تتماشى مع العقل والمنطق والتفكير المتصل بالحضارة وبمعاييرها الخاصة والعامة. والحضارة هنا تعني كل المنجز البشري الذي توصل إليه الإنسان ويظهر على الصورة التي تسير عليها الحضارة الإنسانية العامة الآن. أي ببساطة الحضارة العلمية التقنية- الرقمية بكل أوجهها وتجلياتها، سواء في ذاتها أو في علاقتها بالعلوم الأخرى مثل علوم الاجتماع والاقتصاد والفلسفة وغيرها.

من الممكن أن يمتلك الإنسان الحقيقة الخاصة به وفقا لما ورد أعلاه. غير ذلك، فالواقع، أو حتى الوُقُع المتعددة لا تقبل بأي أوهام أو ضلالات عن النفس والتاريخ. وإذا أراد الإنسان أن يطرح أساطيره باعتبارها مرحلة من مراحل الحضارة البشرية، فلا ضرر ولا ضرار ولكن عليه أن يكون مستعدا لمواجهة أطراف أخرى تطرح أساطيرها الخاصة بها أيضا. والفيصل هنا هو تقديم تصورات متماسكة لهذه الأساطير في سياقات تتماشى مع العقل والمنطق وأدوات الحضارة. وبالتالي، فنحن في مأزق حقيقي، لأننا نرفض كل شيء. وهذا الرفض إما بسبب الجهل وانعدام الرؤية والعصبية، أو بسبب التمسك بروايات وحقائق قديمة لا يمكننا أن نطرحها ضمن تصورات متماسكة، ولا نملك الأدوات اللازمة لمعالجتها لكي نطرحها كأفكار قابلة لأن تصبح قوة مادية على الأرض. كما أننا لم نمر بشكل طبيعي من خلال مراحل التطور الطبيعية منذ تطور العلوم الكلاسيكية في القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وما تم تطويره على يد برونو وجاليليو وديكارت ونيوتن، ثم دخول الغرب بدرجات متفاوتة إلى العصر الصناعي الأول الذي أعقبته الحداثة وظلت تتطور معه على أسس الميكانيكا الكلاسيكية وعلوم الفلك التي كانت عمليا ترجمة لقوانين كوبرنيكوس ثم نيوتن.

لم يكن من الممكن أن تتطور العلوم الاجتماعية والإنسانية من دون تطور العلوم الطبيعية بقوانينها الكلاسيكية. وهنا لا يمكن إنكار أو تجاهل دور الفلسفة في إرساء الجسور بين العلوم الطبيعية التي مثلت عمليا قاطرة التطور الحقيقية خلال القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. والقرن الأخير تحديدا هو الذي شهد الطفرة العليا أو قمة تطور العصر الصناعي الكلاسيكي الذي تزامنت نهايته تقريبا مع بداية مرحلة الحداثة. وإذا شئنا الدقة فالحداثة بدأت بتصاعد الحركات الماسونية في بداية القرن الثامن عشر إلى جانب حركات وقاطرات أخرى. ولكن بانسحاب الحركات الماسونية من حيز الفعل الثقافي- المعرفي- التنويري وانكفائها وتقوقعها من أجل خدمة أغراض أخرى، سارت الحداثة مع العصر الصناعي الكلاسيكي حتى بداية ظهور نظريات فيزياء الكوانتم في مطلع القرن العشرين، كما أشرنا.

من الصعب أن نحدد انتهاء مرحلة الحداثة وبداية مرحلة ما بعد الحداثة، لأن المسألة ليست ميكانيكية إلى هذا الحد وليست انعطافة مفاجئة ولكنها كانت عملية إحلال سلس في مناطق جغرافية معينة وفي مراحل تاريخية انتقالية وفي فروع مهمة من العلوم. وكانت أيضا إحلالا خشنا في مناطق أخرى وفي ظل حروب وصراعات. لكن انتهاء مرحلة وبداية مرحلة كان عبارة عن عملية، أو مرحلة انتقالية ربما استمرت لعشرين عاما بين بداية ستينيات القرن العشرين وبداية ثمانينيات نفس القرن. أي عندما أكدت العلوم الطبيعية سطوتها في شكلها الكمومي (الكوانتمي) الجديد بتجلياتها في الصناعات التحويلية على وجه الخصوص. وهذا ما أصبح متوافرا بشكل مادي ملموس في أيدي البشر من شاشات وهواتف ووسائل اتصالات وتواصل في حقبة تسعينيات القرن العشرين.

وإذا توقفنا مؤقتا عند بداية الألفية الثالثة، يمكن أن نلمح أن ما بعد الحداثة ارتبطت بالعلوم والتقنيات، وصارت جزءا لا يتجزأ من العالمين الافتراضي والرقمي. وتجلت “كراماتها” في علوم اللغة، وفي موت النقد، وموت الناقد، وانهيار أسس الدراما الكلاسيكية- الحداثية، وتداعي أركان نظريات السرد وأشكال السرد نفسه.

غير أن الأهم والأخطر على الإطلاق في قمة ما بعد الحداثة التي تزامنت وتضافرت مع العالمين الافتراضي والرقمي أنها بدأت تلعب دورا رياديا في تركيبة العقل البشري وشكل الهيكل العظمي لأجيال عشرينيات القرن الواحد والعشرين. ما يجعلنا نلاحظ بشكل مادي ملموس أن هذه التحولات تطرح مهاما جديدة تماما على الكائن البشري “الجديد”. هنا نتوقف أيضا لأننا بحلول النصف الثاني من القرن الواحد والعشرين لن يتبقى من كل هذه التصورات إلا مزيج من عالم ما بعد افتراضي وعالم رقمي يتطور في اتجاه توطين الذكاء الاصطناعي كضرورة وحتمية علمية وتاريخية واجتماعية.

أما الملاحظة الجديرة بالانتباه هنا، فهي أن الحديث أعلاه يدور عن سطوة العلوم الطبيعية وأهميتها (وربما أولويتها، تجاوزا)، وأن ذلك لا يقلل من أهمية علوم الاقتصاد والفلسفة والاجتماع وبقية العلوم الإنسانية ودورها في حركة المجتمع وتشكيل البناء الهندسي له. ولكن التركيز أعلاه على العلوم الطبيعية وبالذات الفيزياء والرياضيات وميكانيكا الكم، فهو يأتي من أجل توجيه الاهتمام إلى أن حركة التطور في اتجاه الحداثة والمجتمع الصناعي الأول ارتكزت على قدمين أساسيتين، هما تطور العلوم الطبيعية وتطور الفلسفة. وكان إسهام العلوم الطبيعية هنا ملموسا بشكل أساسي في تطوير بنية العقل وانفتاحه على العالم واستعداده للتفاعل مع الكون والطبيعة وفق منطق علمي، الأمر الذي مَهَّدَ للتعامل مع العلوم الأخرى واستيعابها، وساهم في إرساء قواعد ومعايير جديدة للتعامل معها. هذه الوظيفة التي قامت بها العلوم الطبيعية كانت مهمة للغاية. وفي الحقيقة، فالعلوم الطبيعية والفلسفة بداية من القرن الثالث عشر كانت القاطرة التي اكتسحت الفكر الديني واللاهوت وحددت إقامتهما لتفسح المجال لتجلي العقل الإنساني وانطلاقه.