تتذكر الثقافة العربية المعاصرة بكثير من الحفاوة والإكبار كُتّاب النصف الأول من القرن العشرين، أمثال: العقاد وطه حسين وهيكل والمازني والخولي وأحمد أمين غيرهم.. كما تتذكر أساتذة الجيل السابق عليهم من ذوي الاهتمامات المدنية والدينية أمثال رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي والشيخ محمد عبده وجرجي زيدان..إلخ.

اقرأ أيضا.. بين صلاح فضل وطه حسين

لقد كانوا جميعًا من أصحاب الثقافة الموسوعية التي مكنتهم من الحديث في موضوعات متعددة، ولكنّ هذه الموسوعية ليست كافية بذاتها ليشغلوا في ثقافتنا وفي أنفسنا تلك المكانة؛ هناك أسباب أخرى لا تقل أهمية، يأتي على رأسها أنهم قدّموا نموذجًا أو صورة للكاتب تتسم بكثير من الهيبة والاحترام؛ فلم يعد الكاتب مجرد جامع لأرشيف الثقافة ينظِّم أبوابها ويحفظ متونها ويجتهد في نقلها إلى تلاميذه الذين يتولون بدورهم نقلها إلى تلاميذهم.. وهي الوظائف التي كان يقوم بها الكاتب في العصور الوسطى حتى مطالع العصر الحديث.. لقد قدم هذا الجيل صورة للكاتب تتناسب مع مهامه الجديدة أو وظائفه الجديدة، فهو لا يجمع الثقافة ولا يعمل على نقلها إلى الجيل التالي فحسب، إنه بالأساس صاحب رسالة وداعية تغيير ونهوض، إذ يقاوم بقلمه كل مظاهر الطغيان والعسف التي تقوم بهما سلطة الاحتلال الخارجي والاستبداد الداخلي أو المحليّ، كما أنه داعية علم وتنوير وعقلانية.

وشأن كل رسالة، تحتاج بالضرورة إلى أن تصل إلى أصحابها، ولذا فقد كان على هؤلاء الكُتّاب أن يحملوا رسالتهم إلى كل منبر، والمنابر في العصر الحديث متعددة، منها ما هو تقليدي كالخطابة والرسائل، ومنها ما هو جديد كالمحاضرات العامة التي تلقى في الجامعات والنوادي والصالونات، وكتابة المقالات للصحف، والإدلاء بالحوارات الصحفية والإذاعية.. إلخ

لقد كان عليهم القيام بأمرين غاية في الصعوبة، يتصل أولهما بثانيهما؛ فقد كان عليهم -أولًا- أن يُطوِّعوا اللغة لتستجيب لبنية المقالة وحاجة الكاتب إلى التعبير بوضوح ودقة عن موضوعاته، وهذا لم يك أمرًا هينًا بأي وجه من الوجوه؛ فقد كان عليهم أن يواجهوا قرونًا من التعقيد والتقاليد اللغوية التي جعلت الكتابة مثقلة بالمفردات والتراكيب التراثية القديمة بالإضافة إلى الانشغال البالغ بالمحسنات كالسجع والجناس.. إلخ. كما كان عليهم -ثانيًا- أن يتبنوا قضايا كبرى، لا خلاف عليها بينهم وبين عموم الناس والقرّاء، مثل: التحرر من الاستعمار وترسيخ فكرة الدولة المدنية، بكل معالمها، بداية من فكرة الديمقراطية والتعددية الحزبية والدستور والقانون وما يستتبع ذلك من حقوق وواجبات، منها ما يتصل بالتعليم وضرورة توافره لجميع المواطنين دون مقابل، ومنها ما يتعلق بالصحة.. إلخ.

فما أجل هذه الأهداف وما أعظمها، وما أحرى الكاتب الذي ينخرط في فضائها أن يحظى بالتقدير والاحترام..!

وهذا يعني أن هذا الجيل لم يكن يكتب من أجل الثقافة أو من أجل المحافظة على تراثها وتحقيقه ونشره فحسب، ولكنهم يكتبون بالأساس من أجل التجديد والتغيير، لقد كان عليهم إنجاز الكثير في أقلّ وقت، ولقد أنجزوا بالفعل، ولم ينحصر إنجازهم في تجديد اللغة أو عصرنتها لنكتب ونتواصل بها على نحو ما نفعل اليوم، ولكنهم أسهموا في صناعة التحديث بشكل عام: الثقافي والديني والاجتماعي والسياسي.

ولعلنا لن نختلف كثيرًا إذا قلنا إن نتيجة هذه الجهود أن شُحن مفهوم “الكاتب” نفسه بدلالة غير مسبوقة على امتداد التاريخ، لقد بات صاحب رسالة وداعية تغيير، وهذا جعل منه مناضلًا ومناهضًا لتبديات السلطة على اختلافها.. فهو لا يقاوم الجهل ولا ينازل “براديم” الرؤية التراثية فحسب، إنه بالأساس يقاوم نزعة استبدادية راسخة في النفوس، لقد كان على رجل مثل عباس العقاد أن يقف داخل البرلمان صادحًا بهذه العبارة المدوية:

“إن الأمة على استعداد أن تسحق أكبر رأس يخون الدستور أو يعتدي عليه”.. وذلك حين أراد الملك فؤاد تعديل بعض عبارات الدستور التي تقيد من سلطاته.. وهو ما أدى إلى سجن العقاد بتهمة “العيب في الذات الملكية”.. ولا يبتعد عن ذلك كثيرًا دفاع طه حسين عن حرية الجامعة واستقلالها حين رفض طلب رئيس الوزراء “إسماعيل صدقي” باشا بمنح الدكتوراه الفخرية لبعض السياسيين.. وهو ما أدى إلى إقالة طه حسين من عمادة كلية الآداب.

ويطول بنا الأمر لو رحنا نرصد المواقف والمقالات والدراسات التي أحدثت أزمات وأثارت من المعارك ما أثارت، ولقد كتبت في غير هذ السياق، متحدثا عن انشغال هذا الجيل بمقولة التجديد على كافة المستويات: التجديد الجمالي (كتاب الديوان للعقاد والمازني) – والتجديد الديني والسياسي (الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق) – والتجديد العلمي والمنهجي (الشعر الجاهلي لطه حسين) – والتجديد الاجتماعي (تحرير المرأة والمرأة الجديدة لقاسم أمين).

نحن إذن إزاء كاتب جديد لم تعرفه العربية من قبل، ويمكنك بالتأكيد أن تعزو ذلك إلى السياق العام الذي وجد ذلك الكاتب نفسه فيه، وهذا كله مفهوم، ولكننا نتحدث عن الصورة التي بات عليها هذا الكاتب في ذهن القرّاء، لقد نتج عن ذلك كله أن أصبح الكاتب سلطة عامة، لها من الحضور والتأثير ما يجعل السلطة السياسية تتحاشى عداوته وتحاول استمالته إليها وتوظيفه في خدمة أهدافها.

أدوات العصر

لقد حملت إلينا تلك الصورة عشراتُ الصحف والمجلات وبرامج الإذاعة والحوارات التي أجريت معهم، والكتب التي تحدثوا من خلالها عن سيرهم الذاتية.. لقد تابع القرّاء طفولة رجل مثل طه حسين في كتاب الأيام، ورأوا انتصاره على آفتي: الجهل والعمى حتى بات عميدًا للأدب.. كما تابعوا مقالات العقاد ومعاركه التي صنعت صورته؛ لقد انتصر على ضياع فرصته في التعليم النظامي وأصبح “الكاتب الجبار”.. وقبل هذا وذاك تابعوا كيف تقدّم فلاحًا مثل محمد عبده الصفوف حتى غدا أستاذًا وإمامًا لجيل كامل من النهضويين.. إلخ.

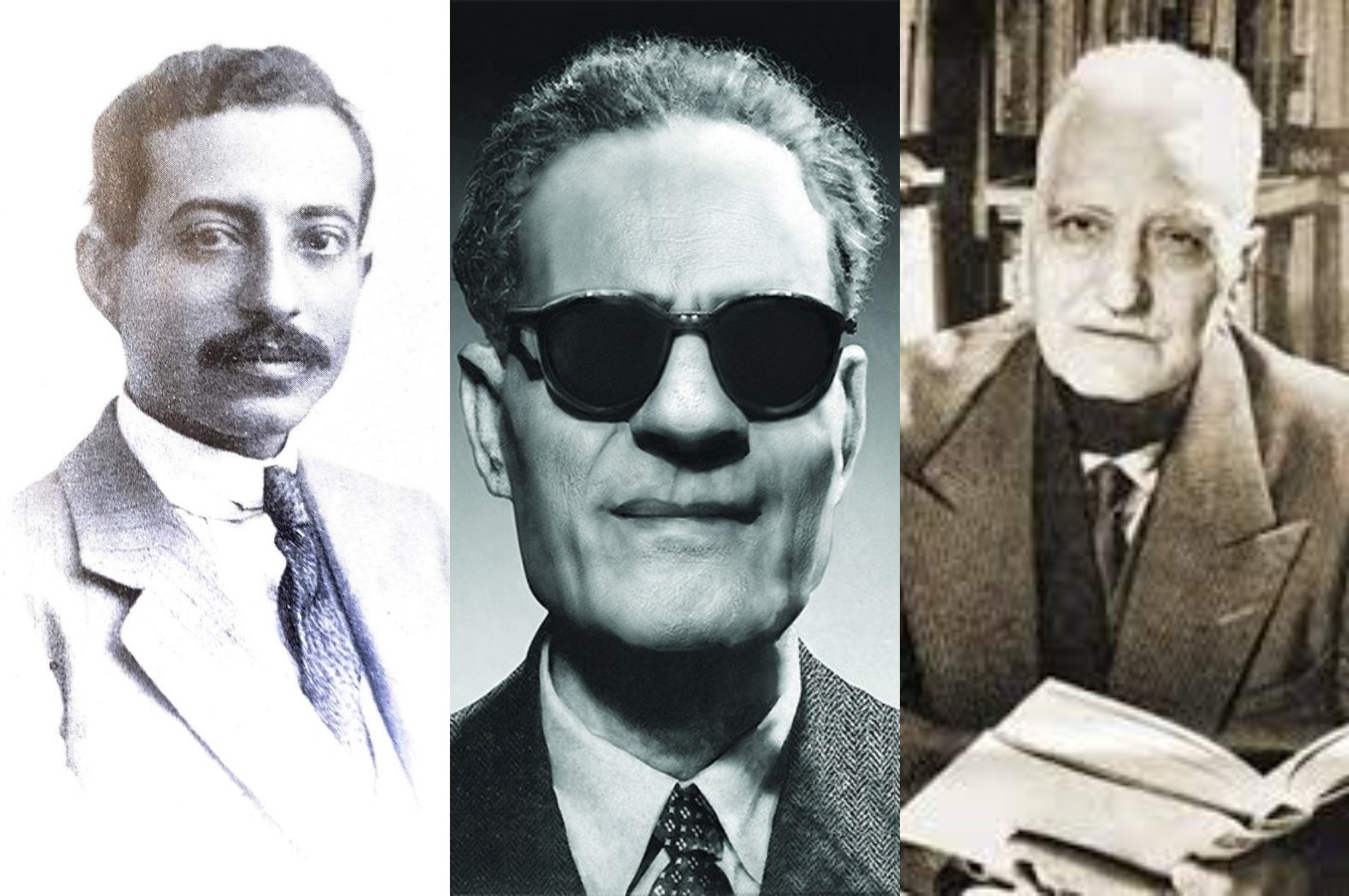

لم نكن نقارب سيرًا عادية بقدر ما نشاهد نماذج حيّة من النضال والاجتهاد، نماذج من عموم الناس تتجسد في أقوالها وأفعالها الأماني والأحلام.. لقد باتوا باختصار قدوة، فهم يؤثرون بأسمائهم وما تنطوي عليه تلك الأسماء من دلالة كما أنهم يؤثرون بصورهم الفوتوغرافية التي تتصدر مقالاتهم وأحاديثهم.

ولعلك لو طالعت صورة فوتوغرافية لأحدهم اليوم لأطلت النظر في هذا النور الذي يفيض من الوجه على جانبي الصورة، على نحو ما نجد في صورة طه حسين على أغلفة بعض كتبه، أو كما نجد في بعض صور الأستاذ الإمام.. بالتأكيد لقد تعمّد المصور إخراج الصورة لتعطينا هذا الانطباع، والمؤكد أيضًا أنه لم يقم بهذه “الفلترة” على نحو مجانيّ أو دون جهد، لم يكن العالم وقتها يعرف التطبيقات الملحقة بالكاميرا الذكية التي نعرفها اليوم.. لا شك أن المصور كان ينقل لنا شعوره الصادق بما قدمه هؤلاء من أدوار في سبيل الثقافة العربية، لقد عملوا على إنارة الطريق بالفعل، ولا شك أيضًا أنه يدرك مكانتهم في قلوبنا، فنحن نراهم بالطريقة ذاتها، وهذا يعني أنه يعبر عن نفسه وعن قرّاء هذا الجيل، ولا بأس من توظيف تلك الصور على أغلفة الكتب والمجلات لغايات الترويج لهذه المطبوعات.

ولكن هذه الصورة لم تستمر، فالتحولات السياسية والاجتماعية التي عرفتها مجتمعاتنا في الخمسينيات وما بعدها لم تقبل هذا التنوع، كما لم تقبل بوجود سلطة أخرى بجوارها، لقد قدمت الخمسينيات صوتها الفردي، أو صورة البطل الثائر الذي تعقد بناصيته الأمال والأحلام، وشيئا فشيئًا تراجعت حريات الكُتّاب وباتت الرقابة على كل قول أو فعل عملًا تقوم به أكثر من مؤسسة، كما أصبحت الجامعة مجرد بناء منعزل، بناء تعليمي، لا تشغلها حاجات المجتمع فيما تقدمه من بحوث ودراسات. لقد كان على صورة الكاتب أن تتراجع على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين، وظل هذا التراجع مستمرًا مع العشرية الأولى من القرن الحالي، لتبدأ مع العشرية الثانية موجة جديدة من الكتابة والقراءة، موجة غير مسبوقة، تحتاج منا إلى إعادة التفكير في مفهوم الكاتب ودوره ووظيفته، بعد أن قدمت السوشيال ميديا أشكالا جديدة من الكتابة وفنونها.. وهذا ما نحاول مقاربته في المقالة القادمة.