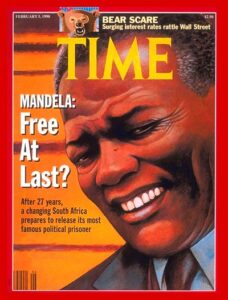

قبل إطلاق سراح “نيلسون مانديلا” من سجنه الطويل، طلبت مجلة الـ”تايم” الأمريكية من أحد فنانيها أن يرسم صورة تخيلية تتصدر غلافها لرجل اختلفت ملامحه بأثر السنين، عاش في شبه عزلة لسبعة وعشرين عاما متصلة، لم تُنشر له صورة واحدة، وكان من الصعب على من لم يره طوال هذه السنوات أن يتوقع الصورة التي هو عليها.

لم يكن بوسع الآلاف الذين انتظروه على أبواب سجن “فيكتور فيرستير” أن يتعرفوا عليه بسهولة.. ما إن أطل عليهم وقيل لهم: “إنه نيلسون مانديلا” حتى تعالت الصرخات من أعماق القلوب: “أحرار.. أحرار”.

في خطوته الأولى إلى الحرية يوم (11) فبراير (1990) خطت الإنسانية خطوة هائلة لإنهاء نظام الفصل العنصري- أحد أبشع النظم في التاريخ.

لخص بصموده قضيته وارتفع إلى مستوى تحدياتها، لكنه لم يكن وحده، ولا الخطوة الهائلة إلى المستقبل صنعها وحده.

ذَكرَ شعبه وعالمه “لست نبيا ولا مسيحا”، وذَكّرَ نفسه قبل الآخرين بالأدوار الكبرى التي لعبها رفاقه في صناعة رمزيته لقضية عادلة.

كانت تلك علامة على صلابة التكوين النفسي لرجل وجد نفسه ينتقل فجأة من عتمة السجون إلى مقدمة المسرح السياسي، تحت الأضواء الباهرة.

ربما لم يلتفت أحد بما يكفي من إجلال لرجال آخرين، امتلكوا نفس الصلابة النفسية، وقرروا بالاختيار الحر أن يتراجعوا للخلف ويتركوه يتقدم وحده لاعتبارات مصلحة قضية منحوها أعمارهم سجنا ونفيا، دون أن يخطر على بالهم التنازع على سلطة حان وقت الصعود إليها.

هكذا كانت علاقة “نيلسون مانديلا” برفيقيه: “أوليفر تامبو” و”وولتر سيسولو”.

الرجال الثلاثة تبنوا الأفكار ذاتها وتباروا في بذل التضحيات، وتبادلوا الأسرار الشخصية، ومثلوا معا واحدة من أفضل التجارب الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث.

“أوليفر تامبو”، تولى لفترة طويلة رئاسة حزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” وكان أقوى رجل فيه بلا منازع.

في ديسمبر (1990) عاد إلى جنوب إفريقيا لأول مرة بعد ثلاثين سنة في المنفى، ليحضر أول مؤتمر علني للحزب الذي يتزعمه قبل إعلان تحرير بلاده.

كان تقديره أن الرجل الذي خرج للتو من السجن هو الآن رمز القضية، وأنه من مصلحتها أن تستخدم رمزيته وكفاءته في قيادة المفاوضات الصعبة لتفكيك النظام العنصري في جنوب إفريقيا.

من موقعه في رئاسة المؤتمر الوطني الإفريقي تبنى “تامبو” حملة دولية لشرح قضية مواطنيه الأفارقة ضد سياسة الفصل العنصري والتنديد بها، والدعوة إلى الانعتاق منها، وأن يكون شعارها إطلاق سراح “مانديلا”.

كانت هناك اعتراضات وحساسيات.

لم يكن “نيلسون مانديلا” هو السجين الوحيد، الذي تقادمت عليه السنون في السجن، ولا هو وحده الذي صمد في مواجهة عنت وعسف السلطات البيضاء ضد كل ما هو إفريقي أسود.

امتدت الاعتراضات والحساسيات إلى داخل السجون، وتردد على نطاق واسع أن الحملة ومنطقها أقرب إلى “شخصنة القضية” على حساب طبيعتها العامة لشعب يرزح تحت الفصل العنصري.

دافع “تامبو” باستماتة عن فكرته، ونجح في تذليل الاعتراضات عليها.

مالت نظرته إلى أن العالم يتفهم القضايا الكبرى عندما تطرح عليه بوضوح وإقناع بعدالتها، لكنها قد تلهم خياله عندما تجسد أمامه في طلب الحرية لإنسان يرمز إلى أمة مقهورة، صمد وقاوم عذابات السجون، مؤمنا بحق شعبه في منع التمييز العنصري ضده.

قبل أن يخطو “مانديلا” إلى الحرية جرت ضغوط وتساؤلات في أجواء ما بعد سقوط جدار برلين عن ضرورة تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

اختلفت المقاربات في الحالتين.

لم يتردد “تامبو” أن يُفسح المجال أمام صديقه القديم لقيادة التحول الكبير، فقد أصبح رمزا للقضية، وأثبت جدارة في الحديث باسمها.

كان اعتقاده أن لكل مرحلة رجلها، و”مانديلا” هو رجل الساعة دون غيره، وأن قضيته فوق شخصه وانتصارها صلب طموحاته.

هكذا آلت قيادة الحزب والدولة إلى “مانديلا”.

الرؤية ذاتها تبناها رجل قوي آخر هو “وولتر سيسولو”، الذي عانى عذابات السجون الطويلة مع “مانديلا” بذات التهم.

كانت شخصية “سيسولو” ملهمة لكثيرين أولهم “مانديلا” نفسه.

بلا ضجيج أو ادعاء تراجع “سيسولو” خطوات إلى الخلف، وهو رجل وراءه أسطورة صمود كتلك التي لدى “نيلسون” بالضبط.

لم يتململ أو يتضايق من مساحة الضوء الكبيرة التي حازها صديقه القديم وحده تقريبا.

لم تكن مجرد مسألة رفعة إنسانية بل اعتقاد راسخ أن مصلحة قضية جنوب إفريقيا تجب أي شيء آخر.

كان “مانديلا” مهيئا أكثر من رفيقيه لقيادة التحول، فهو صاحب فكرة “الحوار مع العدو”، وهو الذي أخذ على عاتقه خلف جدران السجون اختبار جديتها والفرص المتاحة.

لم يبد “سيسولو” ارتياحا للفكرة ولا اقتناعا بجدواها عندما طرحها عليه “مانديلا” خلف أسوار السجن الذي كان يضمهما.

لم يكن ضد المفاوضات من حيث المبدأ، لكنه كان يفضل أن تبادر الحكومة البيضاء بها لا أن تأتي “من صفوفنا”.

ولم يبد في الوقت نفسه “تامبو” ارتياحا للفكرة نفسها وأرسل إلى “مانديلا” عبر محامين يسأل: “ما موضوع المحادثات السرية بالضبط؟!”.

بصورة أو أخرى أقنع “مانديلا” رفيقيه بالمضي في المحادثات لاكتشاف فرص المستقبل في الظروف الدولية الجديدة، بعد انتهاء الحرب الباردة.

في لحظة خروجه من السجن بدا أنه الوحيد القادر على إدارة التفاوض الصعب من أجل الحرية، وقد أنجز مهمته بدرجة عالية من الكفاءة وحسن تقدير الأمور.

قاد تجربة في “العدالة الانتقالية”، تعد مصدر إلهام لشعوب أخرى عانت من الظلم والتنكيل حاسبت وصالحت ووضعت جنوب إفريقيا على مسار جديد في التاريخ.

لم تكن التجربة الجنوب إفريقية مثالية، فقد بقيت ثروات البلاد تحت سيطرة الأقلية البيضاء، لكنها حررت الرجل الأسود من عبوديته ومكنته من السلطة السياسية.

بنفس التوقيت الذي تحررت فيه جنوب إفريقيا من الفصل العنصري كانت هناك فرصة مماثلة إلى حد ما في مفاوضات مدريد، لإنهاء حالة عنصرية أخرى في فلسطين المحتلة.

كان من الصعب للغاية الوصول إلى أي اختراق في ظل تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت “إسحاق شامير” بالتفاوض لعشر سنوات مع الفلسطينيين، دون اتفاق يعيد إليهم شيئا من حقوقهم.

لم تكن القضية الفلسطينية فوق الرجال ولا الفصائل.

تبدت خشية شبه معلنة في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن يسحب الوفد المفاوض في مدريد البساط من تحت أقدامها.

ذهبت إلى التفاوض السري في العاصمة النرويجية “أوسلو”، وقدمت تنازلات نالت من الحقوق الثابتة، كأنه اندفاع إلى الخسارة المجانية التي امتدت عقودا.

القضايا الكبرى تنتدب رجالا كبارا.

كان ذلك شأن “مانديلا” ورفاقه.

أفضل ما ينسب لإرث مقاومة الفصل العنصري “الإبارتهيد” في جنوب إفريقيا، أنه حافظ على تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية، التي تتعرض لنوع بشع آخر من الفصل العنصري.

كان الدور الذي لعبته جنوب إفريقيا، بجوار الجزائر العربية، لمنع انضمام إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي، حاسما في تعطيل تلك الجريمة التاريخية.

لا يصح لأحد أن ينسى أن “منظمة الوحدة الإفريقية- الاتحاد الإفريقي الآن” أنشئت على خلفية الكفاح المشترك لتصفية الاستعمار في القارة، لا لتكريس أبشع صوره.

ولا يصح لأحد أن ينسى قيمة الوفاء للتاريخ ولأدوار قادة التحرير في القارة الإفريقية.

وهذا ما لم نتعلمه أيضا من إرث “مانديلا”.

قال “مانديلا” في شهاداته على تجربته إنه في سجنه الطويل كان يحاول أن “يشب” على قدميه حتى يرى “عبدالناصر” في القاهرة.

تلك إشارة تخيلية لحجم الرهان الإفريقي على الدور الذي كانت تلعبه مصر ستينيات القرن الماضي.

عندما جاء للقاهرة زار ضريح “عبدالناصر”، وقد ولدا في عام واحد (1918) ووصفه بأنه “زعيم زعماء إفريقيا”.

ما نحتاجه- بالضبط- أن ندرك الحقائق، أو ألا نهدر ما يستحق الاعتزاز به دون التخلي عن حق النقد والاختلاف.

لأي شعب موارد تاريخية تنتسب إلى معارك خاضها مع شعوب أخرى وفواتير دم دفعها من أجل قضايا بعينها.

إهدار الموارد التاريخية خطيئة لا تغتفر.

إهدار التراكم في السياسات خطيئة أخرى لا تغتفر.

من أسوأ ما جرى بعد “عبدالناصر” أن ما استقر عميقا في القارة السمراء أهدر فادحا في السياسات.

مشكلة مصر في إدارة أزماتها الإفريقية التي تنشأ من وقت لآخر أنها تتذكر التاريخ في غير موضعه وتبني عليه بغير أساس.

لا القادة الإفريقيون الحاليون من طراز قادة التحرير الوطني، ولا مصر بقيت على حالها.

الرجال اختلفوا والسياسات تناقضت والقارة كلها في أوضاع جديدة.

التاريخ حاضر في الذاكرة العامة، فالإفريقي يعتد بمعاركه للانعتاق من الاستعمار والتمييز العنصري، ويعتز بأبطاله التاريخيين من أمثال “عبدالناصر” و”نكروما” و”لومومبا” و”نيريري” و”مانديلا”، لكنه لا يعيش في الماضي.

لديه كوابيسه وأحلامه وتساؤلات عن مستقبله.

ينظر على الخريطة فيجد مصر في موقعها لكنه لا يشعر بأثر وجودها.

لا ينكر قيمتها التاريخية لكنه يدرك أن القضايا المشتركة والمعارك الملهمة في الماضي لا تصلح عنوانا أبديا لعلاقات الدول.

موارد التاريخ ضرورية بقدر ما تبنى على ما بنيت، وأن تكون حاضرا ومؤثرا ومستجيبا لتحديات عصرك.

إن لم نتصارح بالحقائق فالخطايا مرشحة للتكرار.

فإلى أي حد تدرك مصر أنها قد أخطأت في التنكر للقارة الإفريقية؟

موارد التاريخ تفسح المجال لكنها ليست المجال ذاته.

أخلينا مواقعنا عن استهتار بالغ بالمصالح المصرية العليا وزحف آخرون على المواقع التي أخليت.

كانت تلك دعوة لإسرائيل أن تملأ الفراغ.