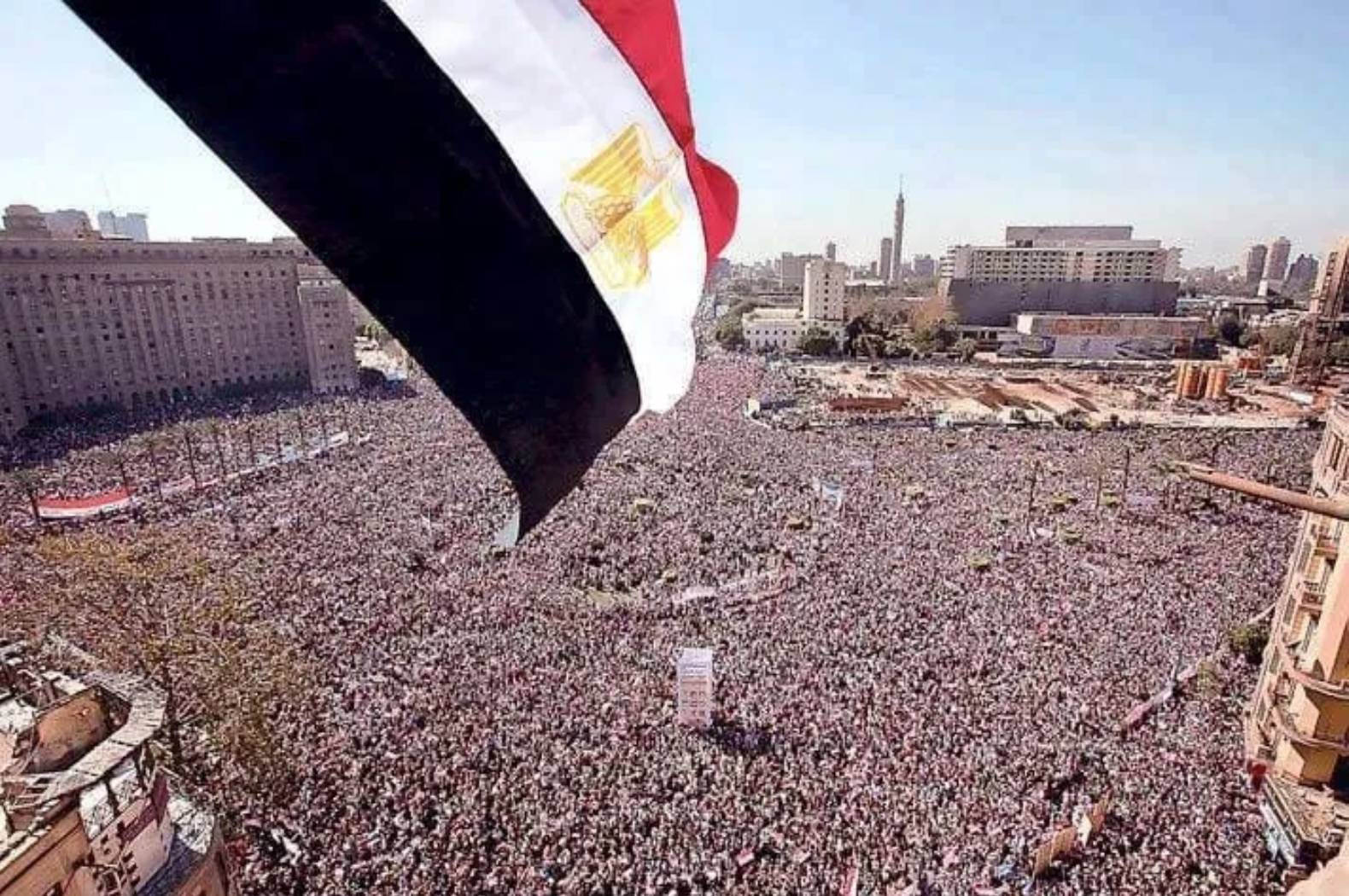

في يناير/ كانون الثاني 2023، كتب الأكاديمي السعودي تركي الحمد مقالا يمتلك أهمية استثنائية عن مصر، وأوضاعها الراهنة وقواها وطاقاتها الكامنة. وفي الحقيقة، كان هذا المقال عبارة عن جرس إنذار، و”دش”، من البارد من أجل إفاقة الذين ركنوا إلى حياة الكسل والبحبوحة والتسول. وفي مطلع إبريل/ نيسان من نفس العام، ظهر مقال آخر على النقيض تماما من مقال الحمد، كتبه الصحفي السعودي جميل فارسي عن تاريخ مصر المجيد، وأنه لولا مصر لما وجد العالم والتاريخ والعلم والتقدم، وأن مصر مهد كل شيء، بداية من الزمن والتاريخ حتى الديانات والعلوم الطبيعية وعلوم الفضاء والعمارة، وهي مهبط الديانات وملاذ الأنبياء، وملجأ الثوار والأبطال وزعماء التحرر الوطني في العالم كله، وهي أيضا مصدر الثورات ومنبع الحرية وحركات التحرر. ويمكن للقارئ أو المتابع أن يعثر على المقالين ليقرأهما بعناية، ويفكر كما يريد.

كان مقال تركي الحمد قاسيا ومباشرا وواضحا للغاية، مثل مشرط الجراح الذي يقطع الجلد واللحم من أجل إنقاذ المريض. وقد أثار ضجة وصلت إلى زلزلة الأرض تحت أرجل أصحاب القرار، وإثارة شكوكهم ومخاوفهم وامتعاضهم، بصرف النظر عما إذا كان قد كُتِبَ بإيعاز من هذه الجهة أو تلك. فمن الأفضل التعامل ببرجماتية مع مثل تلك المقالات المهمة، والنظر لما هو مكتوب بعيدا عن نوايا الكاتب ودوافعه، وبعيدا عن التأويلات من خارج السياق ومن خارج الواقع، وعدم اللجوء إلى الماضويات اللعينة.

واليوم يظهر مقال آخر للصحفي السعودي جميل فارسي على النقيض تماما، ليطبطب على قلوب المصريين ويؤكد كل صورهم الذهنية عن أنفسهم، و”يحنو”، عليهم ويعيدهم إلى الماضي العظيم، معترفا بأسبقيتهم وأولويتهم وخوضهم غمار العلوم والفنون من قديم الأزل، على اعتبار أن مصر هي مهد الحضارة والعلوم والإنسانية، ومنبع الثورات والمقاومة وكتائب التحرر الوطني، ومعقل العروبة والإسلام معا، وأنها كانت وكانت وكانت…

وبعيدا عن الصيغ الإنشائية والإطناب والمجازات، فمصر هي الرجل المريض في المنطقة. والمرض ليس إطلاقا بنتيجة أحداث 2011، لأنه بدأ مع ضياع “الهوية”، واستفحل مع غياب العقل، ومع سيادة الاستبداد والفقر والعوز والماضوية والصور الذهنية المزيفة بأحط صورها.

المقالان: (الرسالتان) تأتيان في ظل تحولات تاريخية في المنطقة وفي العالم. ولا يمكن تناولهما بمعزل عن هذه التحولات، وإلا سيتم الوقوع مجددا في في نفس الفخاخ والأخطاء، ومواصلة عمليات التغييب والدجل، وسنكتشف في نهاية المطاف أننا محلك سر، وأننا ندور في حلقة مفرغة وخانقة.

هاتان الرسالتان: تأتيان في ظل انقسامات دولية ومواجهات عالمية، وما يتبعها من استقطابات وتحولات إقليمية، وظهور قوى إقليمية ليست جديدة بقدر ما هي قوى تحاول تبديل مواقعها، والاضطلاع بأدوار جديدة تمنحها الإمكانية الإضافية لتغيير مواقعها وتطويرها، وفي ظل تراجع وانحسار قوى إقليمية أخرى تتوارى خلف مشاكلها، وأزماتها الداخلية. وهذا الأمر من طبيعة التاريخ ومساراته، وهو ما يذكرنا بما حدث للإمبراطورية العثمانية في مطلع القرن العشرين حتى الوصول إلى نتائج الحرب العالمية الأولى، وماذا حل بـ “الرجل المريض”، العثماني؟ وبحلول الحرب العالمية الثانية، خفت وتقلص نفوذ بريطانيا وفرنسا (الإمبراطوريات القديمة)، وظهر كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كقوتين كبيرتين. ثم بعد ذلك ما حل بـ “الرجل السوفيتي المريض”، بانتهاء حقبة الثمانينيات من القرن العشرين.

ولكي ننطلق من الواقع ومن الوثائق، وليس من الضلالات والأكاذيب التي ظللت حياتنا وتاريخنا، فمن المهم أن نتسلح بالشجاعة والضمير والمنهجية في النظر إلى الواقع وقراءة الوثائق، وتفادي الوقوع في فخ الأكاذيب والضلالات وحكاوي المقاهي، لأننا ببساطة نتحدث عن تاريخ بلدنا “مصر”، وعن واقع وطننا “المصري”، حصرا. وبالتالي، من الضروري الإقلاع عن تزوير التاريخ، والنظر بمنهجية ومسئولية للوثائق التاريخية، بصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معها.

لا عودة إلى الوراء، لأن هذه هي طبيعة التاريخ والزمن. ومن المستحيل تطبيق الأفكار بأثر رجعي، أو استعادة التحالفات الدينية والقومية بأثر رجعي، وإحياء التجارب الماضية، التي فشلت أصلا في وقتها، باعتبارها النماذج الأفضل والأجدى. هكذا يقول العقل والمنطق وتجارب التاريخ وقوانين التطور. ولن تفيد السفسطة والنقاشات البيزنطية والعصف الذهني والتمترس حول الأكليشيهات والشعارات، وترك القضايا الأساسية قيد المناقشة للغرق في تفسير التركيبة النفسية للطبقة الوسطى، وتفسير مصطلح “القطيعة المعرفية”، ومحاولة التبرير للنظام السياسي القائم باستخدام سياقات ماضوية لا تختلف عن النماذج والسياقات السلفية..

هاتان الرسالتان: المهمتان تظهران على خلفية سرديات “جديدة- قديمة”، حول التعددية القطبية، وإحياء التحالفات الدينية والقومية، وإسقاط الغرب الرأسمالي والقضاء على عملاته وسياساته المالية.. كل ذلك على أرضية جديدة لا علاقة لها بالاشتراكية والرأسمالية، وإنما في داخل عالم نيوليبرالي تتصارع فيه القوى الكبرى على تحسين شروط وجودها، وحصولها على القطعة الأكبر. ومن جهة أخرى، تأتي الرسالتان على خلفية نداءات ببعث الماضي، وإحياء العظام وهي رميم، حيث تطل الرؤوس القديمة التي أكلها الدود طوال سبعين عاما لتتحدث مجددا عن القومية العربية، وعن عودة سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد، وانتصار جبهة المقاومة والممانعة. والأخطر هو ما يجري التلاعب به في الوعي الجمعي الماضوي، بشأن النظام الشرق أوسطي الذي ستقوده سوريا والسعودية ومصر!

فعلى أي أساس ستقوم سوريا “الممانعة”، بقيادة النظام الشرق أوسطي الجديد نحو الحرية والاشتراكية والوحدة؟! وماذا ستكون وظيفة كل من مصر والسعودية وبقية الدول المطبعة مع إسرائيل؟! ومن الذين يقفون وراء مثل هذه الدعوات، وما هي الفكرة “الأيديولوجية”، التي تحركهم ولصالح أي طرف من الأطراف الدولية المتصارعة يجري استخدامها؟! وعلى كل حال، فروسيا نفسها التي تدعو إلى إقامة عالم إسلامي من جهة، وإلى إقامة قومية عربية من جهة أخرى، هي نفسها تحارب الآن ضد شعب سلافي من نفس عرقها، وتعادي جميع الشعوب والدول السلافية الأخرى، ولديها مشاكل وأزمات دينية “أرثوذكسية سلافية”، مع بقية كنائس العالم ومع كنائس الدول السلافية.. أي أن روسيا بدأت تخترع مشاكل جديدة وتصدرها، وتشغل الناس بها، بينما هي نفسها تستخدم ذلك في صراعات أخرى، ولتحترق تلك الدول والمجتمعات التي تنفذ الأجندة الروسية.

في خلفية كل ذلك، تظهر الدول الفاشلة بامتياز مثل: سوريا وليبيا واليمن والعراق، ويمكن أن يلحق بها السودان؛ لأنه قاب قوسين أو أدنى من ذلك، بل وبدأت المقدمات فعلا بانفصال جنوب السودان عن البلد الكل في عام 2010. وليس هذا فقط، بل ولعب التاريخ والزمن دورهما الخطير والمنطقي، فحدثت عمليات تطبيع غير عادية في سرعتها ودقتها بين دول الخليج وإسرائيل، وبين بعض دول شمال إفريقيا وإسرائيل، وتم نسج علاقات أخرى بين بعض الدول العربية والإسلامية وبين إسرائيل تمهيدا للتطبيع المقبل ولكن بشروط أخرى. لكن ما يهمنا هو النتيجة. إن الشعارات وعبادة الصور الذهنية تسيران في اتجاه، والواقع والزمن يسيران في اتجاه آخر تماما، يكاد يكون على العكس تماما.

كل ذلك يحدث، ولا تزال الشعارات القديمة مثل: العالم يسيطر علينا، والحنين إلى الماضي يقود كل تطلعاتنا، والمزايدات بالمقاومة والممانعة تكشف عن عشوائية وخلط وتزييف وتضليل، وتطل التناقضات المرعبة والمخجلة في الخطابات والنوايا، وفي أحاديث ومباحثات الغرف المغلقة. فمحور المقاومة والممانعة يطلق نفس الشعارات ويؤكد أنه ملتزم بالثوابت، بينما تجري نفس دول هذا المحور مباحثات لاستعادة العلاقات مع نفس الدول التي كان (هذا المحور) منذ قليل يصفها بالخيانة والتطبيع والخنوع والخضوع للرأسمالية والصهيونية.

من الطبيعي أن يحدث كل ذلك في ظل التحولات الكبرى، وأن تقوم الدول باستدارات وانعطافات، ومراجعات. ولكن الذي يحدث بالتوازي والتزامن، هو نفس الحنين للماضي، ومداعبة أحلام الماضي ومنجزات الماضي، وأفكار الماضي، ومحاولة بعثها وإحيائها. بينما الواقع أمر آخر تماما. ما يعني أننا نقوم بأكبر عملية هروب إلى الأمام ونحن نقف أصلا في مكاننا، وندور حول أنفسنا وحول ماضينا، ونقلب المفاهيم، ونصنع صورا ذهنية جديدة- قديمة مثل العالم.

نعم، المصريون بحاجة إلى من “يحنو”، عليهم، ويعترف بجميلهم وبإنجازاتهم في ظل حالة التسول التي يعيشونها، ويحاولون إنكارها بالهروب إلى الماضي. ولكن هذا ليس شرطا لـ “الأخذ”، بأثر رجعي، وليس شرطا لـ “العطاء”، بأثر رجعي. فماذا يستفيد المصريون، سواء اعترف بفضلهم التاريخي الصحفي جميل فارسي أم لم يعترف؟! هل سيساهم هذا الكلام في استكمال المصريين مسيرة التقدم والتطور، أم سيساعد على تعميق التسول والماضوية وتفخيم الذات وتضخيم الذات والبكاء الدائم على الحليب المسكوب؟! وحتى إذا اعترفت السعودية والإمارات وقطر، والعالم كله، بفضل مصر وعظمة مصر وتاريخ مصر، فماذا بعد؟! إن كل ذلك كان من الممكن أن يمتلك قيمة مهمة وطاقة ملهمة وخلاقة إذا جاء في سياق “الاستمرارية والتواصل والتقدم”، وفي سياق مشروعات قائمة ومتطورة أسفرت عن تراكمات، وتنتظر تراكمات أخرى من أجل المضي قدما إلى الأمام. لكن كلام جميل فارسي يأتي في لحظات التسول المصري التاريخية، وإصرار النخب الجديدة، بما فيها النخب الحاكمة والنخب التي “تُنَظِّر”، لها على الماضوية وتفعيل العقل “السلفي” مع طرح التبريرات والمبررات والدخول في نقاشات بيزنطية. وبالتالي، فهذا الكلام في حقيقة الأمر يساهم في توسيع الكارثة، وتعميق الجرح والفقر والجهل والماضوية والحنين إلى الماضي.

يمكن الرجوع بضربة زر واحدة على الكمبيوتر لقراءة المقالين. ومن الممكن تجاهل الأمر وكأن شيئا لم يكن. لكن من الصعب أن نظل طول الوقت بحاجة إلى الطبطبة، والغرق في الماضي والحنين إليه، وتدبيج “السرديات”، لإعلاء قيمة هذا الماضي، ومنحه الشرعية بدلا من المستقبل. فماذا بحق الشيطان، وبحق كل شياطين العالم، يمكن أن يستفيد المصريون من المقالات التي تعترف بأنهم نبع الحضارة ومصدر العلم والنور والقانون والفلك، ومركز الثورات وحركات التحرر، وملاذ الرسل والأنبياء، ومعقل العروبة والإسلام، وملجأ الأبطال والمساكين وأبناء السبيل، بينما الواقع على العكس من ذلك تماما، وهناك في نفس الوقت تصعد دول وقوى إقليمية أخرى؟! وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى رسالة تركي الحمد المرعبة، وإلى كلام أولاد من أولادها (أولاد مصر أعني) وضعوا أيديهم على الجرح حتى قبل رسالة تركي الحمد بعشرات السنين، وربما قبل ولادة تركي الحمد نفسه!