في أثناء قراءتي لكتاب مذكرات إدريس أفندي للمستشرق الفرنسي بيريس دافين، ومن ترجمة أنور لوقا، استوقفني هذا المقطع الأشبه بأقصوصة بالغة الإحكام والجمال، والتي تشرح في كلمات معدودات جوهر المستبد وطبيعته، وهي قصة حقيقية شهدها المستشرق الفرنسي في قصر محمد علي، لعلنا نطلق عليها، قصة الباشا والبستاني:

“من بين النباتات النادرة التي وردت لمحمد علي من أوروبا، كان غرسا لزهرة الداليا.

غُرست تلك النبتة في قلب الأرض، في موضع تغمره أشعة الشمس الساطعة، بعيدا عن كشك الباشا الأثير، فأزهرت وأينعت، دون أن ينتبه السيد إليها، غير أن أجنبيا تحدث يوما عن جمال تلك الزهرة، فلاحظ محمد علي للمرة الأولى أنها جميلة، وأمر بأن توضع النبتة في صندوق وتنقل تحت شجرة الجميز التي تظلل كشكه، وهنا اجترأ البستاني على الاعتراض بأن الزهرة قد تموت من هذه العملية، فقطب الوالي جبينه، وأقسم أن يدفن حيا ذلك الأرعن الذي تذوي على يديه هذه الزهرة التي استأثرت فجأة بإعجابه.

وفي اليوم التالي كانت الداليا موضوعة بعناية في صندوق عريض في ظل الجميزة، ولكن الزهرة، وقد اعتراها الذبول كانت قد أخذت تميل متراخية على ساقها الطويلة، فجيء بالبستاني، وطرح أرضا وعلى الرغم من احتجاجه نالته ضربات عديدة بالسوط. فلما لم يسكت عن ترديد قوله بأن النبات لا يمكن أن يطيع الأوامر كما يطيعها الناس، أخلي طرفه”

إنها قصة تشرح الكثير عن سلبيات حكم محمد علي، وطبيعته والتي دفنتها القصة الوطنية التي صاغته كمؤسس مصر الحديثة، وهو ما أشار إليه لاحقا عدد من الباحثين في منتصف القرن العشرين، إذ كان يميل إلى التطوير وإنشاء المشروعات دون دراسة حقيقية، ويفعلها بمنطق الطاغية الذي يخدم نزواته وطموحاته لا شعبه، أو بتعبير خالد فهمي، في حديثه عن التجنيد الإجباري في فترة محمد علي: فإذا كان للمرء أن يصدق الروايات الوطنية عن الباشا وآلته العسكرية بدون حس نقدي فهنا فقط سيسلم بأن هؤلاء الجنود كانوا بالفعل رجال الباشا، أما أنا فليس عندي أدنى شك في أنه لم يكن يوما رجلهم”

وهناك أيضا ذلك المقطع البديع من مذكرات المستشرق الفرنسي الذي يشرح حال أهل القاهرة في الثلاثين عاما الأولى، والذي يجوز لنا أن نسميه: لغة أهل بابل.

“لا أعرف مدينة تتقابل فيها الأضواء تقابلا أروع منه في القاهرة، فإن السائر في الشوارع الضيقة بتلك المدينة التي تنتشر فيها رائحة القرون الوسطى، يروعه في كل لحظة مشهد الترف المسرف إلى جانب الفقر المدقع. وتتصادم في القاهرة البهجة والآلام دائما، فكثيرا ما رأيت موكب عروس تتقدمه جوقة الموسيقيين يلتقي بموكب جنائزي دون أن يقطع الموسيقيون عزفهم، ودون أن يقطع المشعوذون لعبهم، بل رأيت في كل مرة تقريبا أعضاء الموكبين يتبادلون الحديث في ألفة الإخوة والأخوات.

ولا يقل عن ذلك روعة ما تلاحظ من تباين الأجناس التي تضطرب في تلك الشوارع المزدحمة، فهناك يرى المرء جميع أركان الأرض ممثلة، الأبيض ذا الشعر الأشقر والعينين الزرقاوين، والزنجي المنخفض الجبهة الغليظ الشفتين، والعربي والتركي والشركسي والهندي والحبشي. كل أولئك يختلطون ويتزاحمون بالمناكب، ويتكلمون لغة أهل بابل”.

**

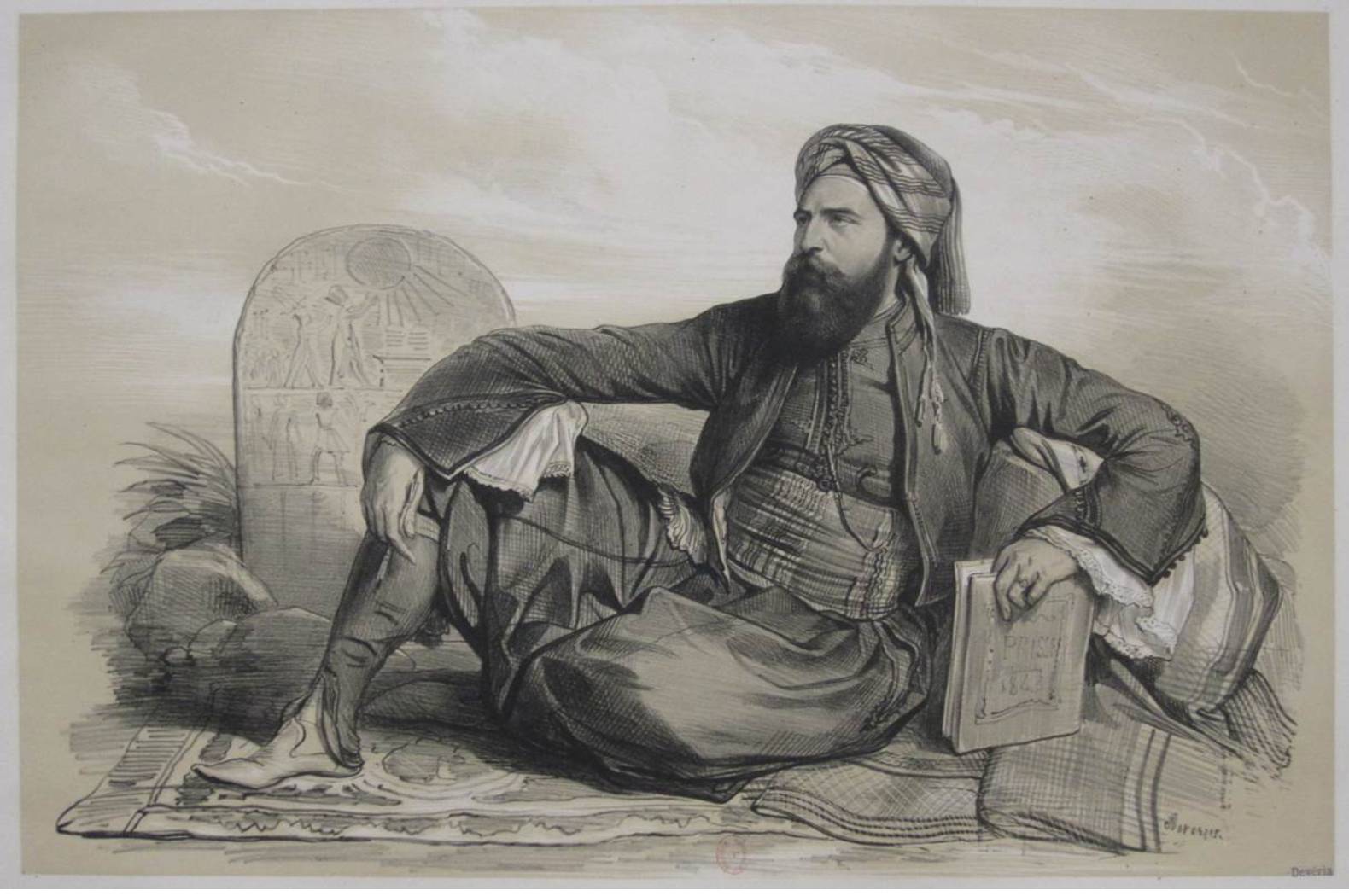

المهندس والفنان والمستشرق الفرنسي بريس دافين وفد إلى مصر في أواخر عهد محمد علي بعد سماعه عن حاجة حاكم مصر إلى خبراء أوروبيين لبناء الجيش وتطوير الري والزراعة، ومكث بها إلى أواخر عهد الخديو إسماعيل، وخلال مقامه أشهر إسلامه، وسمي نفسه إدريس أفندي وعايش الشعب المصري، ودرس التاريخ المصري القديم وأتقن الهيروغليفية، غير أن عمله الخالد يتمثل في لوحاته الرائعة للعمارة الإسلامية والفنون المختلفة، والتي قدم فيها إلى العالم ما خفي من جماليات الفن الإسلامي العظيم، وذلك في مذكراته التي ترجمها الدكتور أنور لوقا، فيكتب فيها إدريس أفندي عن مصر بعين فنان ومحب ومتعاطف مع الناس، يرسم صورة للحياة اليومية، للمجتمع للتقاليد، للعادات، للأسواق.

بعد أن التحق بخدمة محمد علي، وأثناء انهماكه في عرض مذكرة على محمد علي عن أهم الأعمال التي يمكن تنفيذها في الدلتا، يعهد إليه ناظر مدرسة الخانكة عبدالله بك بطبع موسيقى الكتائب. لكن دافين يرفض ما رآه مهمة تخرج عن نطاق اختصاصه، فلم يكن جزاؤه على هذا الاعتراض إلا أن ضرب بالسوط من عبد الله بك، بعد أن رفض الامتثال لتهديداته، وبعد أن قدم استقالته، واعتذر له المسؤولون في ذلك العهد، إلا أنه نقل إلى دمياط أستاذا للتحصينات في مدرسة المشاة، ويقدم للوالي مذكرة أخرى في “تجفيف بحيرات مصر السفلى وزراعتها” إلا أن مصيرها كان الإهمال.

وفي العام 1831 تتعرض مصر لوباء الكوليرا “يهرع دافين إلى إسعاف المرضى والمصابين. وهناك يخالط الشعب المصري، ويلمس بؤسه عن قرب، فتعمق في مجتمعهم، ودرس تفاصيل حياتهم، وأتقن لغتهم ودعاه الجميع باسمه الذي تحول من “بريس” إلى “إدريس” إلى “إدريس أفندي”.

تمكن بريس بفضل عمله الدؤوب وتردده على المواقع الأثرية من الإلمام بالهيروغليفية، فقام وعلى نفقته الخاصة بتنقيبات استكشافية وأثرية في محيطه. بحث عن كل كتابة ذات علاقة بالجدول الزمني للملوك بهدف وضع قائمة كاملة للتسلسل الملكي وتوالي بناة المعابد.

كانت حاجة محمد علي الماسة إلى أحجار لبناء معامل السكر ولتموين معامل البارود تدفعه إلى إلزام الفلاحين بأن يقدموا له على كل فدان مزروع قنطاراً من الأحجار، فلا يجد أهل الصعيد حلا سوى أن يقطعوا الأحجار له من الأعمدة الضخمة والتماثيل الموجودة في منطقة الكرنك. وتثير هذه الأنباء فزع علماء الآثار في أوروبا. ويستطيع إدريس أفندي أن ينقذ “غرفة الملوك” الشهيرة في الكرنك، بعد أن نجح فصل أحجار هذه الغرفة، وحملها إلى متحف اللوفر في باريس.

دفعه فضوله وحبه لإعادة استعمال مواد البناء القديمة التي كثُر استخدامها في العمارة الإسلامية إلى زيارة العديد من الأماكن المقدسة، فأصبح عارفا ممتازا بهندستها وزخرفها، فكانت الحصيلة الكثير من الرسوم والنسخ. استعمل بريس المهووس بالدقة “الدراسة التسلسلية والأسلوبية” لصروح القاهرة بعد أن كان قد اعتمدها قبلا في مقاربته للمعابد المصرية، دون أن يهمل البعد الفني، فكتب “كلما تعمقت في دراسة صروح القاهرة كلما زاد إعجابي بالفنانين العرب”. قام بريس خلال السبعة عشر عاما التي قضاها في مصر بتدوين ملاحظاته عن إدارة البلاد وحياة القرويين على ضفاف النيل وكذلك الأمور الحياتية اليومية، ما نتج عنه نشر مجموعة أولى من الرسومات ذات طابع تاريخي وإثني وديني.

**

وفي 1841 قبض ناظر الأقصر على واحد من رجال إدريس أفندي ظلما، وأمر بضربه بالعصا، ورفض إطلاق سراحه، فاشتبك “إدريس أفندي”. في معركة مع الناظر التركي وخفره. كانت نتيجتها الحبس أربعة أيام في قاع أحد السجون بصحبة عشرين فلاحاً عجزوا عن دفع الضرائب للباشا، الذين كانوا يسمونه بحسب الكتاب” ظالم باشا”

رغم ذلك عندما عرضت عليه الحكومة الفرنسية منصب السفير في تركيا، اعتذر مؤثراً استكمال بحوثه ومؤلفاته التي من بينها “الآثار المصرية” Les Monuments Egyptiens الذي يضم خمسين لوحة من القطع الكبير. أما كتابه “تاريخ الفن المصري، مأخوذاً عن الآثار، منذ أقدم العصور إلى الحكم الروماني” فهو بمثابة “أطلس” يضم في مجلدين مئة وستين لوحة من القطع الكبير. وله أطلس آخر من مئتي لوحة في ثلاثة أجزاء عنوانه “الفن العربي مأخوذ عن آثار القاهرة منذ القرن السابع حتى نهاية القرن الثامن عشر”.