وهل فُتِحَ باب الترشح للانتخابات الرئاسية؛ لنلتقط رسائل ما بعدها؟

في تقديري، أن المشهد الذي ستخرج به الانتخابات أحد أهم المحددات لمستقبل النظام وشرعية قيادته، والوحيد الذي يملك توجيه الرسائل فيها هو الشعب المصري.

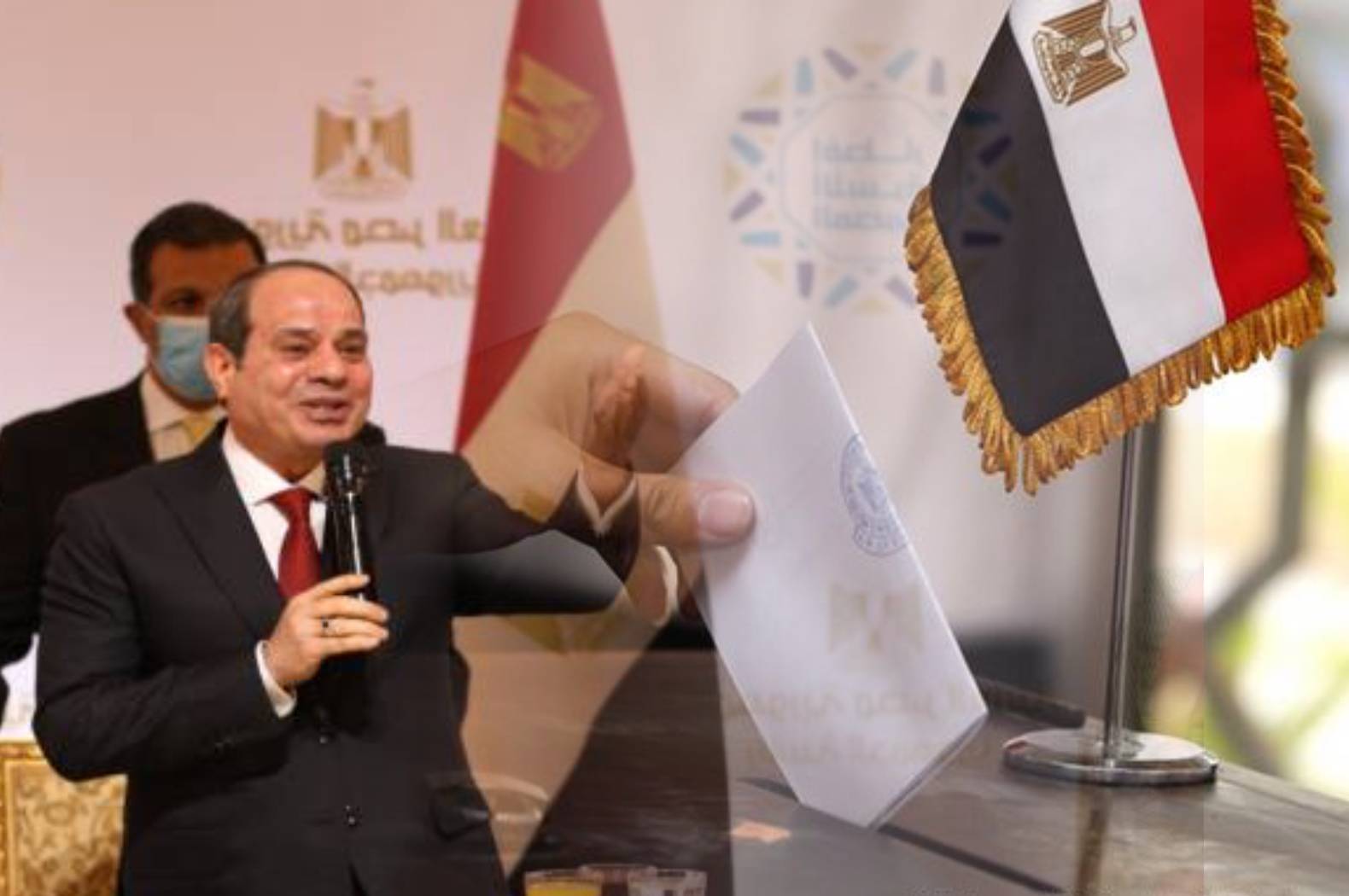

تبدو نتيجة الانتخابات محسومة لصالح الرئيس السيسي الذي يتأكد يوما بعد آخر ترشحه في هذه الانتخابات، لكن التحدي والمأزق الذي يواجه الجميع -كما أشرت في مقالي السابق- “انتخابات ٢٠٢٤ وهيكلة المجال السياسي في مصر“، هو: مدى الثقة التي تتمتع بها هذه العملية لدى جموع المصريين؛ لتخرجهم طواعية، دون إكراه أو استمالة بالمال أو تعبئة بالشبكات التقليدية من رجالات الحزب الوطني، وبيروقراطية الدولة يوم الانتخاب؛ ليصطفوا في طوابيرها دون ملل أو كلل.

الآن، النظام يحتاج منافسيه السياسيين أكثر من احتياجهم هم إليه. يوم الانتخابات حاسم في شرعية النظام داخليا وخارجيا، وهو يتطلع لاستعادة السياسة التنافسية بعد عقد من تدميرها بانتظام.

السياسة التنافسية جوهرها الثقة التي تتولد لدى المصري غير المسيس قبل المسيس في العملية الانتخابية، وهذا يتطلب عناصر عدة أبرزها:

١- وجود منافس قوي قادر على أن يقدم إشارة -ولو من بعيد- بوجود بدائل للسياسات المطبقة.

٢- توفر ضمانات في المجال العام، وفي العملية الانتخابية، ترسل إشارات اطمئنان في العملية برمتها من أمثال: جدل عام مفتوح، وعدم شعور المنافسين بالتهديد، وحركة في الشارع، وأن الصوت غير مهدر …إلخ.

٣- والأهم في تقديري، أن المصري يمكن أن يستشعر أن نتيجة هذه الانتخابات ستكون لها تداعيات واضحة، على ضغوط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

شهدنا علي مدار العام الماضي نماذج من عمليات انتخابية في النقابات المهنية، أرسلت رسائل قوية للجميع، ولا أدري إن التقطت أم لا؟

يظل التحدي هو القدرة على توفير بعض متطلبات الثقة في الانتخابات، فيما تبقى من أيام علي العملية الانتخابية، ولا أقول شهور؛ فالزمن قصير.

يحتاج النظام للموارد السياسية اللازمة؛ لإخراج المشهد الانتخابي، والتي بددها على مدار السنوات العشرة الماضية. هذا الإخراج له وظيفتان: امتصاص جزء من الغضب الشعبي؛ نتيجة الضغوط الاقتصادية، وإقناع محاوريه الخارجيين بجدارته للحكم وقدرته على استمرار الاستقرار.

السياسة في الجمهورية الجديدة

يرصد د.هشام سلام -أستاذ العلوم السياسية المتميز بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة- بعضا من سمات السياسة التي اتبعت منذ ٢٠١٣ حتى الآن وهي:

١- عملية مستمرة يعاد هيكلتها مع كل عملية انتخابية. بدأت في ٢٠١٥ ببرلمان مجزأ، وانتقلت لمؤسسة تشريعية، يساند السلطة فيها تحالف من عدد من الاحزاب يقودها حزب مهيمن.

بدأت -أول الأمر- بتكوين كوادر شبابية مدربة لتنتهي باستعادة قطاع من الكوادر القديمة للحزب الوطني، مع الإبقاء على بعض الشباب وإن لم يحتلوا صدارة المشهد.

٢- لا حزبية؛ فلم يتفاعل الرئيس مع الأحزاب السياسية، بأي طريقة جادة، ولم يتابع إنشاء حزب حاكم له.

٣- إبقاء السياسة المدنية ضعيفة، ومجزأة وغير مواتية للعمل الجماعي، مع القضاء علي المنافسين المحتملين، وإن لم يشكلوا تهديدا جادا لصيغة الحكم القائم -كما جرى في تحالف الأمل، ومن قبله مع شبكات الحزب الوطني التي تم استبعادها أولا، ثم جرى بعد ذلك -كما ظهر في انتخابات ٢٠٢٠- دمج منتقى لبعض رموزها، خاصة من فئة رجال الأعمال.

٤- هيمنة واضحة للمؤسسات التي يطلق عليها سيادية علي المجال السياسي.

٥- عسكرة المجال المدني تنظيميا وأيديولوجيا. تنظيميا؛ بانتقال رجاله إلي كثير من المجالات، وأيديولوجيا بتغذية خطاب الوطنية المصرية المتمحورة حول الجيش مع تبني مفاهيم الأمن القومي التقليدية.

٦- الولع بإنشاء الهياكل الموازية؛ حيث تنتشر المجالس العليا في كل قطاع، وقد أضعف ذلك من المؤسسات القائمة.

المداولات السياسية تجري في الغرف المغلقة، وقاعات المؤتمرات التي يتم التخطيط لها باحكام من جهة الموضوعات المطروحة، والأجندات المعروضة أو المستبعدة والضيوف ووقت المتكلمين المحسوب بدقة …إلخ.

لا يمكن فصل هذه السمات عن صورة البطل المخلص: سردية بطل بلا حيلة: دراسة حالة لسردية النظام المصري تجاه أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، الذي يواجه الأشرار، وحفظ للدولة كيانها، وجلب للمواطنين الأمن والاستقرار.

كان طلب التفويض (٢٤ يوليو ٢٠١٣)، هو اللحظة التي تأسس فيها النظام الجديد، ولم تكن انتخابات ٢٠١٤، إلا استكمالا غير ضروري وقتها لتدشين النظام، وإعلان بدء عمله، وهو ما يبدو على خلاف، ما نحن بصدده الآن من أهمية الاخراج الجيد للمشهد الانتخابي -وهو ما نشرحه في المقال حالا.

ظهر بجوار البطل المخلص فقط المؤسسة العسكرية، وظلال لمؤسسات أخرى مثل، المؤسسة الأمنية. ظهور الجيش في كادر الصورة مفهوم؛ فهي المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بثقة عموم المصريين، وقدرتها على الإنجاز السريع للمشروعات في ظل ترهل بيروقراطية الدولة وفسادها.

ظهورها الدائم في الكادر، قد يضر بصورتها أحيانا؛ فقد يطالها نصيب من الرذاذ المتطاير من تداعيات السياسات المطبقة، والممارسات التي تكمن وراءها.

لحظة التفويض لم تكن عابرة في حياة النظام السياسي للجمهورية الجديدة. جرى استدعاؤها بشكل مستمر من خلال لغة الحرب التي ظلت مسيطرة على جزء معتبر من الخطاب العام. امتدت الحرب على الأشرار الداخليين والمتآمرين الخارجيين إلى الحرب على البناء العشوائي، والزيادة السكانية والبنية الأساسية المنهارة وشبه الدولة …إلخ.

حكم خطاب الحرب مجمل المجال السياسي؛ وفيه إما منتصر وإما مهزوم، ومن ليس معنا فهو ضدنا -ونون المتكلم عائد على الدولة/الوطن.

السياسة ما بعد الانتخابات

دعنا نستدعي إدارة أزمة كورونا ٢٠٢٠، كلحظة استثنائية لسياسة النظام في مصر.

في هذه اللحظة، ظهر دور المؤسسات بقوة؛ فما أدار الأزمة الوزارة، وبرز دور السيد مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- وبجواره عدد من الوزراء.

ساد خطاب مختلفا، استند إلى العلم، وقام على إشراك المواطنين في التعامل مع الوباء، واتخذ من المبادرة عنوانا له -خاصة في معالجة التداعيات الاقتصادية المباشرة على قطاع من العمالة المؤقتة، وبادر بالقرارات التي استطاع بها أن يقلل تداعيات الأزمة علي الاقتصاد؛ فلم يغلق إلا لأسبوعين فقط، واتخذ هذا القرار بانفتاح واضح على أصحاب المصلحة من رجال الأعمال.

ما الذي يعنيه ذلك لما بعد الانتخابات الرئاسية؟

أعتقد، أن النظام لم يحسم بعد توجهه لشكل المجال السياسي الذي سيظل جوهره سلطويا، وهنا فإن مشهد الانتخابات سيكون حاسما في أي توجه سيسلكه النظام:

١- الفشل في تقديم “العرض المشرف” سيقنع النظام، بأنه لن يستطيع امتصاص الغضب العام، والنقد الموجه من المجتمع الدولي تجاهه، دون عودة التنافس السياسي المحكوم على النمط “المباركي”، وذلك طبعا سيجدد المطالبة بتشكيل حزب سياسي حاكم بشكل رسمي، وإعادة فتح المجال العام حتى ولو جزئيا.

٢- الاحتمال الآخر، هو استمرار هيمنة الرؤية الأمنية التي ترفض الاستعانة بالحياة السياسية المقيدة، كأداة لإدارة المسرح السياسي و لتقويض المعارضة وتحجيمها، وترى في الحل الأمني طريقا آمنا، وأقل تهديدا للنظام وحفاظا لمصالحها..

ما الذي يعنيه هذان الخياران بالنسبة للسياسات العامة القائمة؟

الخيار الثاني: يعني أن النظام متمسك بالمسار الرئيسي للسياسات السابقة، مع تعديلات طفيفة لا تمس جوهرها، ومتمسك أيضاً بسمات السياسة التي أشرنا لها عالية.

أما الخيار الأول فيعني: أن هناك قدرا من المرونة والاستعداد للانتقال إلى نمط مختلف -قد يشبه أزمة كورونا- يقوم على عدد من السمات أبرزها:

١- التخلص من صورة البطل المخلص لصورة الرئيس المسيطر.

٢- استعادة المؤسسات، وخاصة السلطة التنفيذية لبعض دورها.

٣- تقليل ولو نسبي لعسكرة المجال المدني مع تخفيف قبضة الأجهزة الأمنية عليه.

٤- تهيئة المجال السياسي للانتخابات التشريعية ٢٠٢٥، والانتخابات المحلية. الاستعداد للانتخابات، وخاصة المحلية يستدعي النقطة التالية:

٥- الوصول إلي تسويات مرضية مع شبكات نظام مبارك من رجال أعمال، والشبكات التقليدية في الريف والصعيد؛ وإن كنت أظن أن الوصول إلي هذه التسويات قبل الانتخابات أمر ضروري؛ لخروج مشهد الانتخابات بصورة مرضية، وليس على غرار ما جرى في ٢٠١٤ و ٢٠١٨.

الانتخابات الرئاسية -المقرر بدء مراحلها نهاية هذا العام- أطلقت عملية مستمرة، ومتصاعدة؛ لاستعادة المسرح السياسي، لكن الخلاف لا يزال قائما -داخل النظام- علي كيفية إدارته.

استعادة السياسة تمت من الاقتصاد؛ أي نتيجة الأزمة الاقتصادية، وتصاعد وتيرتها. احتاج النظام الي السياسة، ولكن ما هي نوعية السياسة المستعادة؟

سؤال لم يحسم بعد، لكن الانتخابات القادمة، ربما تلعب دورا أساسيا في تحديد وجهتها.