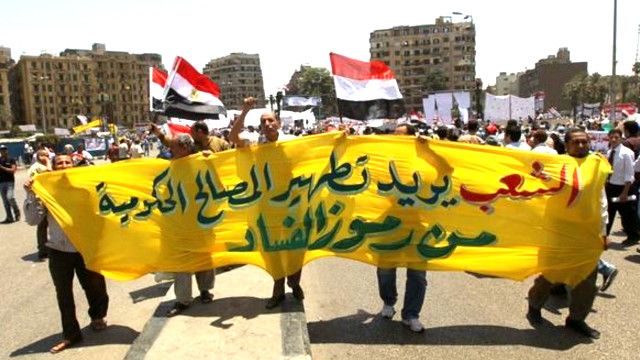

حينما قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011، كان شعارها الرئيسي هو: (عيش– حرية– عدالة اجتماعية)، وهو ما يعني، ويؤكد أنها قامت من أجل تغيير أوضاع اقتصادية، واجتماعية بالأساس، ويدعم ذلك القول، هو ما سبق هذه الثورة بسنوات طوال من فساد طال المجتمع المصري عموماً، وطال المال العام بشكل أكثر تخصيصاً، وليس هناك أدل على ذلك من كم الفساد الذي طال عقود بيع شركات القطاع العام، وهو ما اصطلح على تسميته “بالخصخصة “، وقد أظهر كم الفساد الذي نال من صحة هذه العقود أحكام محكمة القضاء الإداري، فيما قضت فيه من بطلان معظم هذه التعاقدات؛ لفساد نال منها.

وقد سطرت محكمة القضاء الإداري في أسبابها التي انتهت منها إلى بطلان معظم هذه التعاقدات، ما يؤكد فساد عملية البيع من كافة النواحي، وعدم خضوعها لمعايير الحرص، أو الحفاظ على الاقتصاد القومي، فمثلا ما جاء في الحكم رقم 34248 لسنة 65 قضائية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية شركة طنطا للكتان والزيوت، حيث قالت في تسبيبات ذلك الحكم “إلا أن الشر المستطير الذي يصاحب الخصخصة المدمرة لاقتصاد الوطن، هو الخصخصة القائمة على الإذعان لبيع القطاع العام بشروط المؤسسات الدولية؛ لإعطاء القروض والتسهيلات الجديدة، والسماح بإعادة الجدولة لبعض الديون الخارجية؛ سعياً نحو تصفية القطاع العام، وهي الخصخصة التي بدأت الحكومة برنامجها في مصر سنة 1991 بإعلان جمهوري في خطاب رئيس الجمهورية الأسبق بمناسبة الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو سنة 1991، بأن الحكومة سوف تتبنى الخصخصة كسياسة رسمية؛ بهدف خلق اقتصاد أكثر حرية”، وهو القول الذي يؤكد على الخضوع التام للإرادة الخارجية في تصفية شركات القطاع العام.

ويكفينا تدليلاً على كم الفساد الذي أزكم الأنوف في كل هذه العمليات، ما قالته المحكمة في الدعوى رقم 40510 لسنة 65 قضائية بخصوص قضية شركة المراجل البخارية. حيث قالت: “وحيث أن المحكمة وهي تؤدي رسالتها القضائية، قد تكشف لها، ما تقدم من إهدار جسيم للمال العام، وتجريف لأصول الاقتصاد المصري، تم تحت قيادة العديد من الوزارات لأكبر عملية تخريب للاقتصاد المصري، وهي جرائم جنائية – إن ثبتت بعد تحقيقها – فضلاً عن كونها، تمثل فساداً إدارياً يستوجب المساءلة”.

ولما كان أمر الفساد في المجتمعات أمراً ليس بجديد، وإنما هو قديم قدم البشرية، وهو من الآفات التي تعاني منها الأمم، وبشكل خاص مجتمعات العالم الثالث، أو الدول النامية أو الآخذة في النمو، وهذا ما يوجب خلق آليات قانونية وحكومية؛ لمكافحة أوجه الفساد المالي أو الإداري حماية للمال العام، وإذ أن الفساد ما هو إلا خروج عن القانون، والنظام بمعنى عدم الالتزام بهما أو استغلال غيابهما؛ من أجل تحقيق مصالح خاصة سياسية اجتماعية اقتصادية لفرد أو لجماعة معينة. بأنه صورة لا أخلاقية، وعمل غير قانوني، يقوم به الشخص الذي يمارسه بقصد الحصول على منفعة شخصية، وترجع ممارسة الفساد إلى عدم استقامة ذاتية لمثل هذا الشخص، وبالتالي فهو انتهاك لقيم الفرد وقيم المجتمع الذي يمارس ضده هذا السلوك، يعرف الفساد، بأنه سوء استخدام الأموال العامة أو الموارد؛ لتحقيق فائدة خاصة. فالفساد من الناحية الفقهية يعني مجموع الأفعال المخالفة للقوانين، والتنظيمات التي تهدف الى تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، كما يعرف الفساد، بأنه الأعمال التي يمارسها أفراد من خارج الجهاز الحكومي، وتعود بالفائدة على الموظف العام؛ لإغرائه للسماح لهم بالتهرب من القوانين والسياسات المعمول بها، أو إجراء تغيير في القوانين سواء باستحداث قوانين جديدة، أو إلغاء قوانين قائمة؛ لتمكينهم من تحقيق مكاسب مباشرة وفورية. كما أن منظمة الشفافية الدولية قد عرفت الفساد، بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام؛ لتحقيق مكاسب شخصية.

وهكذا نجد أن التعاريف لمفهوم الفساد تتعدد وتختلف, ولعل ذلك الاختلاف راجع لسببين: الأول: عدم اتفاق الباحثين على أي نوع من أنواع السلوك الذي ينبغي إدراجه، أو استبعاده من مفهوم الفساد. الثاني: اختلاف الثقافة من بلد لآخر, وكذا القوانين والأعراف الاجتماعية التي تجيز سلوكيات معينة فاسدة في نظر بلدان أخرى. وقد سرد البعض تعاريف للفساد بذكر أنواع له، كما يذكر أن مفهوم الفساد في موسوعة العلوم الاجتماعية هو استخدام النفوذ العام؛ لتحقيق أرباح أو منافع خاصة، ويشتمل ذلك بوضوح على جميع أنواع رشاوى المسئولين المحليين، أو الوطنيين أو السياسيين، باستبعاد الرشاوى التي تحدث في ما بين أفراد القطاع الخاص, ونرى أن هذه الرشاوى التي تدفع فيما بين أفراد القطاع الخاص أحد صور الفساد الإداري، حسب رأينا كونها تعتبر سلوكا مشينا، وعادة سيئة من عادات وصور الفساد، سواء تمت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وتكاد التشريعات المصرية أن تغطي التدابير والأفعال المُجرمة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة؛ لمكافحة الفساد والتي ترتكز على حماية المال العام، وأداء الوظيفة العامة من الفساد، ورصد تعقب الأموال المتحصلة من الأفعال الإجرامية، وهو ما يتفق والمنهج الذى اتخذه المشرع في التدابير سالفة البيان، لكن تكمن الأزمة في الأساس في دوام ظاهرة الفساد المالي، والإداري في أغلب قطاعات الدولة، فلا أسبوع على الأكثر إلا وتنكشف على الساحة قضية كبرى من قضايا الفساد المالي، ولعل جميعنا يتذكر أزمة غلاء السكر، ثم ظهور قضية فساد كبرى في قطاع وزارة التموين، ومعها يظهر وجود كميات خرافية من السكر، تم تخزينها من بعض كبار موظفي الوزارة، وعلى هذا النحو، تدور معظم القطاعات والوزارات الحكومية ما بين فساد مالي أو إداري.

ولكن مع دوام وجود ظواهر الفساد الرسمي، على الرغم من وجود هذا الكم من التشريعات المؤثمة لتلك الأفعال، إذن لا بد من مراجعة السياسات الحكومية في تعاملها مع الموظفين الرسميين في القطاعات المختلفة، والسعي لإيجاد سبل مغايرة لتلك السبل التي لم تعد كافية في مواجهة التضخم في ظاهرة الفساد، وهو الأمر الذي يعود بالسلب على المال العام بشكل أساسي، ويعود كذلك بالسلب على حقوق المواطنين في قضاء مصالحهم الحكومية، وهو ما يعني وجود فساد إداري كذلك، يؤجج من تلك الظاهرة،

ونحن في بداية عصر رئاسي جديد، سوف يليه عما قريب عهد نيابي جديد أيضا، فهل للمواطن لمصري الحق في أن يتطلع إلى حياة جديدة على أقل التقدير، يقل فيها جرائم الفساد، وتنحسر فيها هذه الظاهرة، وهو ما يعود إيجاياً على المصالح العليا للوطن والمواطنين.