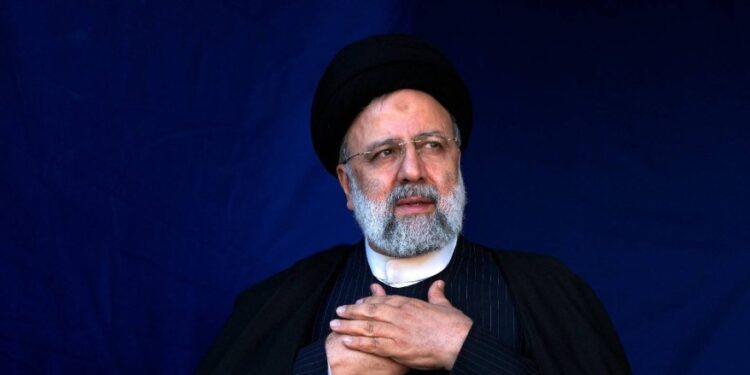

هل تعرض الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” لعملية اغتيال في حادث سقوط المروحية، التي كانت تقله مع مرافقيه فوق منطقة جبلية وعرة قرب الحدود مع أذربيجان؟!

كان ذلك سؤالا ضاغطا على تغطيات الحادث المفجع دون إجابة عليه؛ انتظارا لاستيفاء التحقيقات الضرورية.

لا كان متاحا الجزم بوجود مؤامرة ما، خارجية أو داخلية، ولا كان بنفس القدر ممكنا نفيها.

كعادة إيران الحذرة، فإنها حتى لو تأكدت من أن مؤامرة حدثت لن تعلن عنها، وسوف تسوي حساباتها بطرق أخرى.

بقدر ما توفر لدى المرشد الأعلى “علي خامنئي” من معلومات أولية عن الحادث، لم تخامره شكوك كبيرة، أن الرئيس ومن معه قد لقوا مصرعهم، لكنه مال إلى كسب بعض الوقت؛ لترتيب إجراءات نقل السلطة التنفيذية، بما يطمئن الرأي العام في ظروف إقليمية ملبدة بالعواصف والضباب تكاد تشبه الأجواء، التي صاحبت سقوط مروحية الرئيس.

كان الإسراع بتعيين نائب الرئيس “محمد مخبر” قائما بالأعمال والإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية (28) يونيو المقبل وفق الالتزام الدستوري تعبيرا عن القدرة على تجاوز الحادث المأساوي بأسرع وقت ممكن.

إيران دولة جوهرية في إقليمها بحكم موقعها الجغرافي، ووزنها السكاني 0والسياسي والعسكري.

لا يضاهيها إقليميا في قيمتها الجيواستراتيجية سوى مصر وتركيا.

هذه مسألة يضعها العالم كله في اعتباره، وهو يتابع بالاهتمام اللازم مصرع رئيسها متسائلا عن تداعياته المحتملة، ومدى تأثيره على حركة الحوادث المتدافعة.

اكتسبت إيران أوزانا إضافية بالأدوار التي لعبتها في دعم المقاومة الفلسطينية بالسلاح، والسياسة وبناء جبهة إسناد لغزة المقاتلة، تشمل جنوب لبنان والعراق والبحر الأحمر.

وهذه مسألة ثانية، تجعل المتابعة مسألة تدخل في صلب المصالح الاستراتيجية لكل دول الإقليم، فضلا عن اللاعبين الدوليين الكبار.

بحكم طبيعة النظام الإيراني، فإن المرشد الأعلى لا الرئيس مركزه ومرجعيته.

مع ذلك، فإن رحيل “رئيسي” يمثل هزة كبيرة في بنية النظام ومستقبله، فهو المرشح شبه المتوافق عليه من القوى المهيمنة لخلافة المرشد الأعلى.

لم تكن مصادفة أن يحدث ربط رمزي على جدارية بإحدى ساحات العاصمة طهران مع قائد فيلق القدس الراحل “قاسم سليماني”.

الثاني يقبل رأس الأول، كأن شهيدا يستقبل آخر.

كلاهما حظي بجنازة مهيبة، انتقلت وقائعها من مدينة إلى أخرى، كأنها مظاهرة حزن جماعي.

“سليماني” بدوره الجوهري في صياغة المشروع الإقليمي الجديد.. و”رئيسي” بصياغته لمعادلة الردع الجديدة في الشرق الأوسط.

لم يكن الهجوم على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ الباليستية حدثا اعتياديا، بقدر ما كان خرقا لقواعد الاشتباك القديمة، التي كانت تخول إسرائيل وحدها ما يشبه الحق المطلق، أن تضرب حيث شاءت، ومتى شاءت دون خشية عقاب، أو رد مضاد.

إسرائيل لم تعد محصنة وإيران “ليست مستباحة”.

كان ذلك صلب معادلة الردع الجديدة.

بأية قراءة في الحقائق الأساسية، فإن سؤال الرئيس المقبل على قدر كبير من الأهمية، لكن ليس بقدر سؤال المرشد التالي.

كان انتخاب “رئيسي” قبل ثلاث سنوات في يونيو (2021)، بالأجواء التي صاحبتها تعبيرا عن صعود محتمل تال لمنصب المرشد الأعلى.

مال المرشد “خامنئي” إلى تكرار تجربته، جاء برجل دين وناشط سياسي من تياره المحافظ، عرف بتشدده المفرط في مهامه القضائية؛ ليكون رئيسا، قبل أن يصعد تاليا للمنصب الأرفع طبقا لنظرية “ولاية الفقيه”، التي صاغها مؤسس الجمهورية الإسلامية “آية الله الخميني”.

أهمية “رئيسي” تتجاوز منصبه الرئاسي.

كان مستقبل الجمهورية الإسلامية ورجلها القادم، الذي أعد المسرح السياسي لتوليه قيادة البلاد، حتى لا تحدث هزة عميقة، إذا ما رحل فجأة المرشد الأعلى، وهو رجل في الخامسة والثمانين من عمره.

هذا يفسر إلى حد كبير الأجواء والتصرفات، التي صاحبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي صعدت به إلى موقع الرئاسة، حيث استبعدت بقرارات من “مجلس صيانة الدستور” كل الأسماء الكبيرة التي يمكن أن تمثل تهديدا انتخابيا للقائد المنتظر، كالرئيس الأسبق “أحمدي نجاد” والرجل القومي “علي لاريجاني”.

أفضى التوسع في الهندسة الانتخابية إلى عزوف غير مسبوق في المشاركة الشعبية، التي لم تتجاوز حاجز الـ (50%)، وهي الأقل في تاريخ الاستحقاقات الرئاسية منذ الثورة الإسلامية عام (1979).

كان ذلك سحبا على المكشوف من خزان الشرعية، ومؤشرا سلبيا على مستقبل النظام وجد دواعي الاحتجاج عليه في المظاهرات العاصفة، التي هزت أركان الدولة عقب مقتل الفتاة الكردية “مهسا أميني” على يد ضابط شرطة بذريعة، أنها خرقت قواعد لبس الحجاب!

عندما جرى تغييب التيار الإصلاحي كاملا، بدا النظام كمن يمشي على رجل واحدة!

يحسب لـ “رئيسي” نجاحه اللافت في تهدئة الأجواء مع دول عربية عديدة كمصر والسعودية.

كان التوصل إلى اتفاق مصالحة في بكين بين الرياض وطهران خطوة هائلة للأمام، لكنها لم تستكمل بمصالحات تهدئة في العراق ولبنان واليمن.

كما يحسب له الأدوار التي لعبها في دفع معدلات التحالف مع منظمات المقاومة في مواجهة إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة.

ما الذي قد يحدث بعده؟

إنه سؤال المستقبل المنظور.

يكتنف السؤال ضباب كثيف، ويتوقف على طريقة إجابته، المسار السياسي، الذي سوف يحكم إيران لسنوات مقبلة.

هل تتكرر أجواء الإقصاء لمرشحين بعينهم في انتخابات (2024)، أم أن خبرة التجربة قد تستدعي مقاربة جديدة، تفتح الأبواب المغلقة أمام تنافس جدي على موقع الرئاسة بين كافة التيارات الإيرانية؟

كانت تجربة الرئيسين الإصلاحيين “محمد خاتمي” و”حسن روحاني” إيجابيتين في تحسين صورة النظام، وإضفاء شيء من التوازن على بنيته.

الأول، تبنى أجندة إصلاحية استقطبت قطاعات واسعة من الأجيال الجديدة وامتد إلهامه للعالم العربي إنه يمكن المزاوجة بين الإسلام والديمقراطية.

والثاني، هو المهندس الرئيسي والمدافع الأول عن الاتفاقية النووية، التي أبرمت عام (2015)، قبل أن يلغيها الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.

ما حدود التغيير المنتظر في بنية السياسات والخيارات الإيرانية؟

هذا هو أكثر الأسئلة جوهرية.

فيما هو استراتيجي داخلا فيه ترتيبات الإقليم والصراعات على النفوذ والقوة فيه لن يحدث أي تغيير، المقاربات قد تختلف، لكن التوجه الاستراتيجي واحد تحت إشراف كامل من المرشد الأعلى.

التحدي الأخطر التوجه الأمريكي المعلن لإنشاء تحالف استراتيجي أمني ضد طهران، تشارك فيه إسرائيل ودول عربية.

إنه حصار إيران بالسلاح والتطبيع معا بذريعة تشجيع تل أبيب على وقف حرب الإبادة والتجويع في غزة.

السيناريو ماثل، لكنه يقف على أرض هشة.

وفيما هو سياسي داخلا فيه ملفات إدارة الاقتصاد بأوضاع حصار خانق، ومنسوب الحريات العامة وتحسين صورة النظام، فإن التغيير محتمل، إذا ما أجريت انتخابات تنافسية حقيقية.

الانفتاح السياسي الداخلي، لا الانغلاق والإقصاء، من ضرورات كفاءة إدارة الملفات الاستراتيجية الحرجة.

هذا هو الخيار الآن.