عند تمام الربع الأول من القرن العشرين، بدأت في إيران الدولة المركزية الموحدة التي تأسست على يد السلالة البهلوية 1925، وفي العام ذاته، ومن باب المصادفة، تأسست في كلية الآداب جامعة فؤاد الأول دراسة اللغات الشرقية، ومنها الفارسية والحضارة والآداب والفنون والتاريخ الإيراني، بحيث أنتجت جيلاً عظيماً من الجامعيين البارزين في هذا المجال، الذين شادوا الجسور التي مدت حبال الوصال بين الثقافتين العربية والفارسية، ومن هؤلاء الرواد تميزت مصر بمدرسة معتبرة في اللغات الشرقية، تولوا تأسيس أقسام جديدة في كافة جامعات مصر، ثم في الكثير من جامعات العالم العربي. مائة عام- على وجه التقريب- مرت على هذه البذرة التي دعا إليها، ثم حرض عليها، ثم تعهدها بالرعاية الدكتور طه حسين، الذي هو صاحب فضل عظيم على الثقافة العربية، ليس فقط بما كتب وأنتج وأبدع لكن- كذلك- بما بث من أفكار وأسس من مشاريع، وعلم من شباب الباحثين الذين ملأوا جامعات العرب علماً ونوراً. ولو توفرت مؤسسة بحثية؛ لترصد ثم تقيم كم، وكيف الإنتاج العلمي ما بين تأليف وترجمة في الآداب الفارسية والأردية على وجه التحديد، فسوف يتبين عظمة الجهد الذي بذله الجامعيون المصريون، بدءاً من تلاميذ طه حسين، الذين وجههم وأشرف عليهم، وأخذ بأيديهم صوب هذا المجال حتى يومنا هذا، تستطيع بالجهد الفردي، أن تقف على الوفرة والثراء في هذا المجال، فلا تكاد تعثر على ثقافة شرقية، حظيت بمثل هذا الاحتفاء الذي حظيت به الثقافة الفارسية لغةً وشعراً وأدباً وسياسةً وتاريخاً، ربما لا يدانيها غير الدراسات اليونانية واللاتينية، وهي أيضاً تواصلت عبر مائة عام، هذا يوم كان التنوير رسالة وطنية، ويوم كانت الجامعات هي حامل هذه الرسالة، ويوم كان التنوير التزاماً ومسؤولية، وضمير بعيداً عن السياسة والدعاية والتجاذبات والأهواء والأغراض، كان التنوير رسالة علماء محققين، أثبات لا مجرد هواة، ولا حواة ولا باحثين عن شهرة كاذبة، ولا ساعين وراء أضواء زائفة. التنوير كان رسالة الجامعات، وكانت الجامعات هي بيوت الفكر الحر، لم تكن الجامعات دكاكين للحصول على الشهادات والدرجات، ولم يكن التنوير شغلانة أكشاك التمويل والارتزاق.

……………………………………………………..

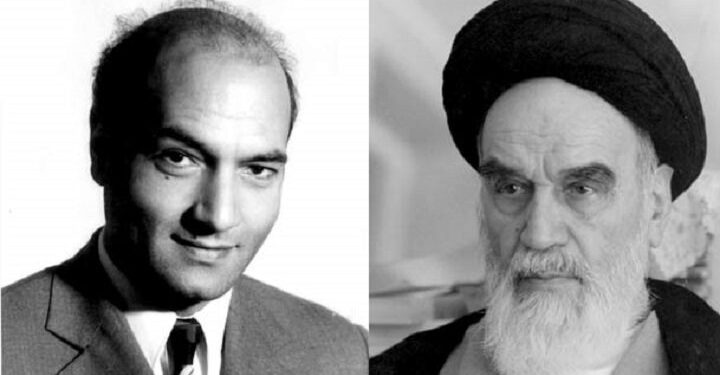

بعد عامين فقط من الثورة الإسلامية في إيران، توافقت القمة العربية في فاس 1981م، أن الخطر على العرب يأتي من الشرق، وكان المقصود بذلك إيران، وكان المقصود بإيران إعلان الخميني 1902 – 1989، تصدير الثورة إلى من حولها من العالمين العربي والإسلامي، وكان معنى ذلك إحاطة العالم العربي بسوار شيعي مهيمن ومسيطر، قبل قمة فاس كان العرف العربي يقضي أن الخطر يأتي من إسرائيل، وليس من إيران، ترتب على ذلك، أن احتشد العرب خلف العراق في أطول حروب القرن العشرين، وأعنف الحروب بين الشيعة والسنة منذ الحروب الصفوية العثمانية في القرن السادس عشر. إيران الثورية الخمينية 1979- 1989 م، باتت عنصر ضغط مفاجئ مباغت على أنظمة الحكم العربي في عقد من الزمن، كان متصحراً مُجدباً من أي فكرة ذات إلهام وطني أو قومي، بعد أن تراجعت دعاوى القومية العربية وأفكار التحرر والاستقلال الوطني، ولم يعد في المشهد العربي غير النفط وطفرته وعوائده التي جعلت من عرب البترول مقصداً، يحج إليه عرب الحضارات والثقافات القديمة، ثم مع النفط سيطرت ظاهرة الصحوة الإسلامية، في هذا المناخ كانت أفكار رجلين من إيران تجد لها مواضع أقدام في العالم العربي: أولهما الخميني الذي طور ولاية الفقيه من رعاية اليتامى والأرامل إلى الإمامة العظمى، وكان هذا تطوراً ثورياً في الفقه السياسي الشيعي، ثم الرجل الآخر المفكر الإيراني علي شريعتي 1933- 1977، والذي مات في شبابه وقبل اندلاع الثورة بعامين، إلا أنه حظي بترجمات عربية لمؤلفاته، ولقيت مؤلفاته رواجاً كبيراً بين الشباب والمثقفين في العالم العربي بصورة، تذكر بالحظوظ الوافرة التي قُرئت بها مؤلفات سيد قطب 1906- 1966 م، مثلما طور الخميني الفقه الاثني عشري، فقد طور شريعتي روح التشيع بأسره من تشيع، يعيش على ذكريات الاضطهاد واختزان مرارة الظلم إلى تشيع ثوري حركي متفاعل مع الواقع مشتبك مع المستقبل، يواجه المظالم بإقدام وجسارة.

……………………………………………

تتشابه مصر وإيران، في أن كلاً منهما كانت ذات حضارة عظيمة سابقة على حضارة الإسلام، وذلك بخلاف العرب الذين عرفوا الحضارة فقط مع الإسلام، ولذا كان إسهام الفرس والمصريين في الحضارة الإسلامية أوفر من نصيب العرب فيها. لكن تختلف إيران ومصر في عدة أمور: أولها أن العرب انتزعوا ملك إيران من يد الإيرانيين أنفسهم، من الإمبراطورية الساسانية التي كانت عمود الخيمة في الشرق القديم لعدة قرون من مطلع القرن الثالث الميلادي، حتى الفتح العربي في منتصف القرن السابع الميلادي، لكن مصر انتزعوها من يد الرومان الذين امتلكوها ستة قرون، ومن قبلهم امتلكها الإغريق ثلاثة قرون، ومن قبلهما امتلكها الفرس أنفسهم قرنين من الزمن، هذا فارق مهم: في فتح إيران كان الصدام العسكري بين العرب والفرس، لكن في فتح مصر لم يكن الصدام بين العرب والمصريين، لكن بين العرب والرومان. وهذا يقودنا إلى ثاني الأمور التي تختلف فيها مصر عن إيران، مصر قبلت الإسلام والتعريب معاً في عملية تحول تاريخي تدريجي بطيء، امتدت على مدار أربعة قرون، فصارت مصر عربية إسلامية، والمادة الأولى من دستورها تنص على أن مصر جزء من الأمة العربية، تسعى لتحقيق وحدتها الشاملة، إيران قبلت الإسلام، ولم تقبل التعريب، بل في أكثر الأحيان، كان الحط من شأن العرب سمة بارزة للثقافة الفارسية في ظل الإسلام تلمس ذلك منذ تأسست الإمبراطورية السامانية – ضمت إلى جانب إيران كلاً من أرمينيا وأذربيجان – وعاشت قرنين من الزمان من مطلع القرن التاسع الميلادي 819 م، حتى خاتمة القرن العاشر الميلادي، كانت تستعلي على العرب، وتميز ضدهم، رغم أنها كانت دولة إسلامية سنية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وما زال تراث الاستعلاء الساماني يكمن، ويظهر في الثقافة الفارسية حسب تغير الأحوال.

إن الخلاف بين العرب والفرس على تسمية الخليج الواصل- الحاجز بينهما: خليج فارسي، كما تقول خرائط العالم، أم خليج عربي كما يقول العرب، ليس مجرد خلاف لفظي، لكن عنوان على خلاف متجذر في الطبقات العميقة للتاريخ، سواء قبل الإسلام أو بعده، ولا تنسى الذاكرة العربية، أن اللحظة التي وهنت فيها ذروة مجدهم ودرة سلطانهم- الخلافة العباسية- كان من يكفل لها الحماية ومن يحفظ حرمة الخليفة في بغداد هو شيعي فارسي، أسس دولة إسلامية وليدة اقتطعها من الأراضي العباسية، هو أحمد بن بويه 915 – 967 م. بين ظهور ابن بويه كيد عليا فوق الخليفة العربي العباسي السني، ثم ظهور الخميني كزعيم ثوري ملهم، ألف عام على وجه التقريب أو ألف عام إلا عشر سنوات، ألف عام من الحساسيات العربية- الفارسية لم يطمسها الدين الواحد والقرآن الواحد والنبي الواحد، ألف عام لم تطمس أنفة العرب، ولا فخر الفرس. وبينهما تظل مصر ذات طبيعة خاصة، فهي عربية لا بالدم، لكن باللغة والثقافة والرسالة والانتماء والولاء، لكنها عروبة مرنة منفتحة خالية من الحزازات المعقدة، ليس فقط تجاه الفرس، لكن تجاه كافة أعراق الإقليم من فرس وكرد وترك وأمازيغ وزنوج وغيرهم.

وهذا يقودنا إلى سؤال: لماذا الحرص المصري- خلال المائة عام الأخيرة- على الدراسة الجادة الدؤوبة لكافة مكونات الثقافة الفارسية؟

هذا مقال الأربعاء المقبل بمشيئة الله تعالى.