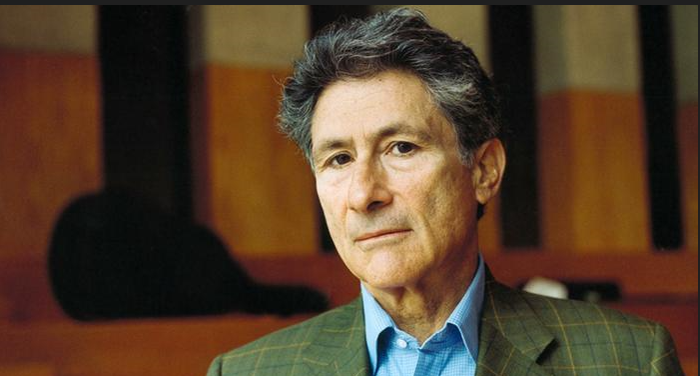

“أنا فلسطيني، ولكني طردت منها منذ الطفولة، أقمت في مصر، دون أن أصبح مصريا، وأنا عربي، لكني لست مسلما، وأنا مسيحي، ولكن بروتستانتي، اسمي الأول إدوارد، رغم أن كنيتي سعيد”.

تماهى معه صديقه “محمود درويش” في قصيدة “طباق إلى إدوارد سعيد”.

“أنا من هناك.. أنا من هنا

لي اسمان يلتقيان

ويفترقان”.

“الهوية إبداع صاحبها”

“فاحمل بلادك أنى ذهبت”

إنه فلسطيني، جذوره في القدس المعذبة لا في نيويورك، مهما غمرته أضواؤها.

من موقعه أستاذا للأدب المقارن في جامعة كولومبيا العريقة، دافع طوال الوقت عن القضية الفلسطينية وعدالتها أمام الرأي العام العالمي.

كان صوته مدويا ومسموعا.

لم تكن مصادفة أن يتأسس في تلك الجامعة أول مركز للدراسات الفلسطينية في الحياة الأكاديمية الأمريكية عام (2010) تخليدا لإرثه.

كما لم تكن مصادفة أن تبدأ الشرارة الأولى لموجة الاحتجاجات الطلابية، التي عمت جامعات النخبة الأمريكية والغربية من تلك الجامعة ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة داعية إلى قطع العلاقات الأكاديمية والاقتصادية مع الدولة العبرية.

ذكرت احتجاجات جامعة كولومبيا بإرثين، إرث مناهضة حرب فيتنام، وإرث “إدوارد سعيد”.

كان هو الوجه النقيض لرئيسة الجامعة من أصول مصرية “مينوش شفيق”، التي تنكرت لهويتها العربية ولأي قيمة إنسانية، وطردت منها على خلفية استدعاء الأمن لفض الاحتجاجات الطلابية داخل الحرم الجامعي.

“فاجعل الغد معنى ورؤيا”

قوة “سعيد” في الرؤى التي تبناها، وأثبتت صحتها في اختبار الزمن.

عند ذروة الرهان على “أوسلو” حذر من “سلام بلا أرض”.

كل ما توقعه، حدث كأنه كان يقرأ كتابا مفتوحا.

لا يقدر أحد على المجادلة الآن، بعد أن سقطت كل الأقنعة، وتبددت كل الأوهام.

قال إن “الحكم الذاتي أداة للاحتلال الإسرائيلي”.. وهو ما ثبتت صحته بصورة نهائية.

لم يستبعد احترابا أهليا في المدى المنظور: “أنا لا أتمناه، لكن واجبى يحتم علي، أن أواجه نفسى والآخرين بالحقيقة”.. وهذا ما جرى لاحقا في الانقسام الدموي ما بين غزة، ورام الله، وفتح وحماس عام (2007)، وكان قد رحل قبل اكتمال المأساة الفلسطينية بأثر “أوسلو” بأربع سنوات في سبتمبر (2003).

“اللعبة صممت كأداة للتفجير الداخلي”.

توقع تقويض منظمة التحرير الفلسطينية وتفكيك وحدة الشعب والقضية وتوسعا استيطانيا أكثر شراسة وتهميشا لقضية القدس.. وهذه كلها عناوين إضافية لمرحلة ما بعد “أوسلو”، حتى وصلنا إلى الإبادة الجماعية في غزة.

امتلك حماسته لقضيته، وهو يصارع المرض العضال الذي نال منه، وامتلك ما لا يمتلكه غيره من حضور دولي مؤثر، فكل أكاديمي أو مثقف غربي تأثر بدرجة أو أخرى بإسهاماته في “الاستشراق” و”تغطية الإسلام” و”الثقافة والاستعمار”، ويعرف قدره كأحد المفكرين الكبار في عصرنا.

فوجئ كثيرون بالنقد الجذري الذي قدمه الدكتور “سعيد” لاتفاق “أوسلو”، فقد ظل لفترة غير قصيرة من أبرز مقربي الزعيم الفلسطيني الراحل “ياسر عرفات”.

اتسق “المغترب” كما عنون مذكراته مع ذاكرة شعبه ووظف قدراته الاستثنائية في قراءة المصير الفلسطيني ووصلت مساجلاته مع “عرفات” في يناير (١٩٩٥) إلى ذروة حدتها.

هو نموذج للاستقامة الفكرية يستحق العودة إليه مرة بعد أخرى.

سألته: “لا أريد أن أستفزك، ولا أبحث عن إثارة، غير أن تعليق عرفات على ما وصفته، بأنه سلام أمريكي يدعو إلى التساؤل، عما إذا كان هناك جانب شخصي؟”.

بدأت أتلو على مسامعه نص تصريحات “عرفات” صباح نفس اليوم على صفحات مجلة “المصور” واصفا كتاباته، بأنها “أتفه من أن يرد عليها”، وأنه “قرأها للتسلية” واتهامات أخرى، نالت من شخصه كالقول، بأنه “يتعلق بحبال الوطنية من بعيد في أمريكا”!

كانت تلك الجملة الأخيرة تشكيكا صريحا ومباشرا في هوية “سعيد” وإخلاصه لقضية شعبه.

ابتسم بثقة باديا أمامي رجلا إمكانياته الفكرية، تسانده في ترتيب أفكاره وطرح حججه.. “أنا لا أفهم أين يكمن الاتهام في مقولة، أنني أعيش في أمريكا.. أنا فعلا أعيش في أمريكا والكثير من الجهد المتواضع الذي قمت به لنصرة قضية شعبي، قمت به منطلقا من موقعي كفلسطيني، يعيش في المنفى، وهو وضع لا بد أن عرفات يعلم، أنه لا يقتصر علي وحدي، بل يشمل القطاع الأكبر من الفلسطينيين”.. “أما عن قوله بتفاهة ما جاء في كتاباتي عن سلام أوسلو، فإنني أترك للقارئ الحكم على قدرة كلا منا على فهم النصوص وتفسيرها”.

رغم أية مشاحنات، فإن القضية لم تكن شخصية، كما أكد بإلحاح والمساجلات بينهما انطوت على قراءتين مختلفتين للمستقبل الفلسطيني، ثبت تاليا، أن “عرفات” خسر رهاناتها.

كان “سعيد” مقتنعا إلى أبعد حد أننا بصدد هزيمة استراتيجية، لا يصح أن تسوق كـ “إنجاز هام وانتصار يستحق الاحتفاء به”، وأن “أوسلو” أقرب إلى خليط من “قلة الكفاءة” و”تواطؤ السياسة”.

“إذا سألتني، إذا ما كان بمقدور هذه القيادة، أن تبلور رؤية جديدة أو أي رؤية للمستقبل، أقول لك على الفور بالقطع لا”.. “إن خطأ القيادة الأساسي أنها قبلت بالمرحلية دون تحديد للنهايات، بمعنى أنها قبلت مشروعا مرحليا، دون إرساء الأسس أو السياق العام للحل النهائي. وهو الأمر الذي أدى عمليا إلى إلغاء الطموحات الفلسطينية”.

الخلاف هنا في المنهج، غير أنه استدعى سؤالا حساسا، طرحته على النحو التالي:

“اسمح لي يا دكتور سعيد، ألا ترى مفارقة بين موافقتك في دورة المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر على قرار الاعتراف بدولة إسرائيل وبين معارضتك لأوسلو؟”

قال: “كيف؟”.. أجبته: “عندما تقرر بإرادة منفردة، ودون تفاوض، أن تعترف بإسرائيل.. فعليك أن تتوقع، عندما تبدأ المفاوضات بموازين القوى التي تتحكم فيها، أن تقدم تنازلات أخرى أفدح”.

صمت قليلا، قبل أن يطلب وقتا للتفكير في إجابة هذا السؤال واعدا، بأن يرسل الإجابة كتابة فور وصوله إلى نيويورك.

كانت إجابته نموذجا لاستقامة المفكر الموسوعي، وقدرته على المراجعة بروح نقدية، لا تبرر أو تلف وتدور حول موضوعها.

كتب نصا: “ربما كان على أن أمتنع عن التصويت على قرار دورة المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام ١٩٨٨، ولكني على الرغم من موافقتي على هذا القرار أبديت معارضتي العلنية للعديد من التطورات اللاحقة.. فقد أعلنت عدم موافقتي، على ما قام به عرفات في ديسمبر ١٩٨٨، عندما نطق في جنيف بالعبارات التي طلبتها منه الولايات المتحدة كشرط لقبول التحدث مع منظمة التحرير، وأبديت معارضة أشد له، عندما أعلن بباريس في مارس ١٩٨٩، أن الميثاق الوطني الفلسطيني أصبح باليا”.. “لكن هذا الذي أقوله الآن مردود عليه، بأنه من السهولة، أن نعيد التفكير، فيما مضى ونستغرق في تفكيك وإعادة بناء التاريخ على النحو الذى يتفق مع رغباتنا النفسية، خاصة إذا ما كان هذا التاريخ قد مضى في الاتجاه الخطأ.. أنا على أية حال احترم نفسي والتاريخ بالقدر الذي يجعلني منتبها لسذاجة هذا الأمر”.. “أنا عندما صوت في الجزائر موافقا على مشروع الدولتين، لم أكن اتصور إمكان حدوث ما جرى، ولكنني الآن على ضوء ما تكشف لاحقا، أتقبل تماما مراجعة العديدين، لما حدث عام ١٩٨٨، ولا أجد غضاضة في الاعتراف، بأنني قد أكون أخطأت بتصويتي آنذاك، وأن ما كنت أراه صوابا، لم يكن كذلك”.

رغم المراجعة الشجاعة لرجل في مثل مكانته، بدا متسقا مع نفسه في تأكيد مرارته السيكولوجية من ضياع الهدف القديم لمنظمة التحرير من إقامة الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين.

أن يعترف علنا، بأنه أخطأ، فضيلة بذاتها تليق بهامته الفكرية، وأن يطلب أثناء الحوار الطويل، ألا أشر إلى أنه اضطر لمرات عديدة، أن يستكمل عباراته بالإنجليزية لعدم تمكنه من التعبير عن نفسه بلغته الأمن فهذه مسألة انتماء عميق، نالت منها غربته الطويلة ورآها مهينة، وحاول بقدر ما يستطيع في سنواته القليلة التالية، أن يتجاوزها.

إنها الهوية والاعتزاز بها والدفاع عن قضية بلاده تحت كل الظروف وأمام كل التحديات.