أي تطلع للمستقبل يخسر رهاناته، إذا لم يستند إلى أفكار ورؤى، تحذر من المخاطر المحدقة، وتعمل على تجاوزها بقوة التوافق الطوعي لا الخوف والإكراه.

الأفكار والرؤى مهمة المثقفين.

وهذه تقتضي بيئة عامة، تدعم الحريات في الاعتقاد والفكر والرأي والبحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والصحافة والإعلام ولا تصادرها، تحتضن الكفاءات والمواهب الشابة ولا تطردها خارج الحلبة.

“أنيميا الأفكار” تؤسس لفراغ موحش، يفقد فيه المجتمع أية بوصلة، تحدد مواطن القوة والضعف وسبل التصحيح والتصويب.

هناك ما يمكن أن نسميه “حرب عصابات ثقافية”، تتحدى الممنوعات والقوانين المقيدة للحريات، وهذه حيوية مجتمع يرفض رفع الرايات البيضاء أمام موجات القبح السارية، التي تكاد تطمس معالم القاهرة التاريخية وتطوي إرثها العمراني بذريعة التطوير، دون اكتراث بصرخات الاحتجاج من الآثاريين والمعماريين!

لا يمكن إنكار حالة انكفاء المثقفين التي تقارب اليأس من أي إصلاح، أو التقليل بالتجاهل من مستوى خطورتها على مستقبل البلد ومصيره.

إنه انكشاف تاريخي كامل أمام الأزمات التي تحاصر البلد من كافة الجبهات الداخلية والإقليمية، كما لم يحدث من قبل طوال تاريخه الحديث.

أزمات الثقافة والمثقفين ليست جديدة ولا مستحدثة على البيئة المصرية.

لكل عصر أزمة مع مثقفيه، لكنها وصلت في الأوضاع الحالية إلى منحنى الخطر الداهم.

لا يوجد تعريف جامع مانع للمثقف.

التعريفات تختلف بقدر زوايا النظر وخبرة التجارب والانحيازات، لكنها تكاد تجمع على أنه رؤية وموقف قبل أي شيء آخر.

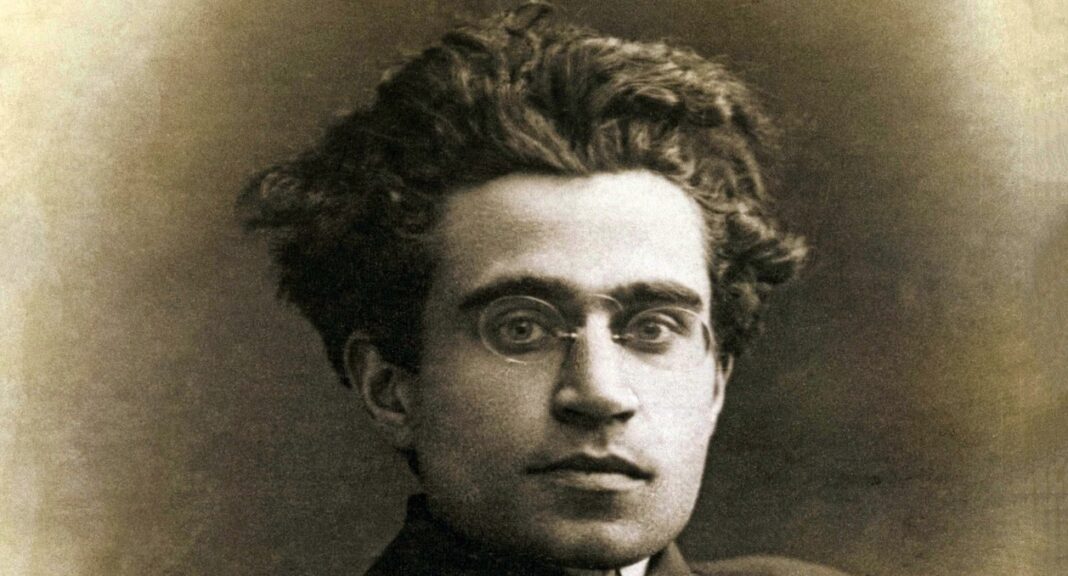

بتوصيف المفكر الإيطالي “أنطونيو جرامشي”، فإنه يرتبط بحركة مجتمعه وقواه العاملة لبناء كتلة تاريخية تزيح الطبقات المهيمنة، هذا هو “المثقف العضوي”.

وبتوصيف الفيلسوف الفرنسي “جوليان بندا”، فإن أدواره تصوغها فكرة الضمير قبل أي التزام آخر، وهذا هو “المثقف النبي”.

ما بين “المثقف العضوي” و”المثقف النبي”، تتبدى صور عديدة ومتناقضة.

“بندا” نفسه هو من صك عبارة “خيانة المثقفين”.

“المثقف الخائن”، هو أحد تجليات أزمات المثقفين.

كأي خيانة فإن أثقالها لا يصعب الإمساك بحقائقها.

إذا ما تفشت خيانات الأفكار فإن الثقة تتبدد ويدخل المجتمع في متاهات بلا نهاية.

المشكلة الحقيقية في “المثقف المهزوم”، وهو حالم وممزق ومنكفئ.

ينطوي أدب “بهاء طاهر” على شخصيات روائية تجسد قدرا كبيرا من الهزيمة الداخلية.

“نشعر أننا شبحان من عصر مات.. نعرف أن عبد الناصر لن يبعث من جديد، وأن عمال العالم لن يتحدوا”.

“لم نقل ذلك أبدا، بل كنا نقول نكسة باستمرار: كنت أقول لكي أقنع نفسي قبل أن أقنعه أن الشعب لن ينسى ما فعله من أجله عبد الناصر”.

“أقول له.. إن ثورته ستصحو على أيدي الناس مرة أخرى ذات يوم”.

“أقول أشياء كثيرة.. يستمع إليّ وهو يهز رأسه في عناد”.

هكذا بدت أزمة “المثقف المهزوم” في “الحب في المنفى”.

بصياغة درامية أخرى، ينتحر المأمور “محمود عزمي” في نهاية رواية “واحة الغروب”، تحت وطأة شعوره، بأنه خان كل شيء في حياته.

لم يخن الثورة العرابية، لكنه تخاذل في التحقيقات التي أجريت معه بعد هزيمتها، تنكر لها، وسب زعيمها “أحمد عرابي”، للحفاظ على وظيفته ضابطا في البوليس.

في شعوره بالخيانة نوع من النبل، لا يستشعره آخرون يسبون معارك أوطانهم التي دفعت ثمنها دما.

في عالم السينما، جرت اقترابات مماثلة من شخصية “المثقف المهزوم”، الذي يشعر بالعجز عن تلبية ما يأمل فيه أهله وناسه الذين انتظروا عودته، وخاب أملهم فيه كفيلم “يوسف شاهين”، “عودة الابن الضال”.

صورة “المثقف الانتهازي” تصدرت أعمالا أدبية وفنية عديدة، أهمها ما كتبه “نجيب محفوظ”.

– “أأنت اشتراكي مخلص؟”.

– “طبعا”.

– “لم من فضلك؟”.

– “للثورة أعمال لا يسع الأعمى إلا الإقرار بها”.

– “والبصير؟”.

– “إني أعنى ما أقول”.

– “إذن فأنت ثوري اشتراكي؟”.

– “بلا أدنى شك”.

– “مبارك، خبرني الآن أين نقضي ليلتنا”.

هكذا تقمص “سرحان البحيري” الانتهازي والمتورط في فساد مالي وأخلاقي دور المناضل الاشتراكي في رواية “ميرامار”.

في “اللص والكلاب” تبدت صيغة أخرى من نفس القماشة السياسية والإنسانية لخصتها شخصية “رؤوف علوان”، الذي أقنع “سعيد مهران” بأفكاره التقدمية، قبل أن ينقلب هو على هذه الأفكار، ويدفع اللص التائب إلى قتل أبرياء دون قصد.

كانت شخصية “محجوب عبد الدايم” في “القاهرة الجديدة” ذروة السقوط الأخلاقي للمثقف الانتهازي، حيث كل شيء حتى الشرف الشخصي قابل للمقايضة وتلقي الأثمان.

في كل عصر هناك من يلعبون الدور نفسه، كأن “محجوب عبد الدايم” شخصية لا تموت.

العلاقة مع السلطة إحدى الإشكاليات الكبرى في النظر إلى دور المثقف.

في رأى الدكتور “إدوارد سعيد” أن الاقتراب من السلطة ينفي صفة المثقف، الذي هو بالتعريف ناقد لها.

كان ذلك تشددا في إطلاق الأحكام، فلكل حالة ظروفها، مثل العلاقة ما بين “شارل ديجول”، الرجل الذي قاد المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي و”أندريه مالرو”، وزير ثقافته صاحب رواية “الأمل” عن الحرب الأهلية الإسبانية التي ألهمت أجيالا.

أسوأ أنواع المثقفين من يطلق عليهم في الحديث اليومي المصري: “الطبالون”، وهم ورثة “الطبلخانة” الذين كانوا يتصدرون مواكب أمراء المماليك بالطبول والدفوف.

الناس تشم رائحة الكلام، توافق أو تختلف، لكن تحترمه، إذا ما رأت فيه تعبيرا حقيقيا عن صاحبه وأفكاره.

بين التعريفات المختلفة والتوصيفات المتناقضة للمثقفين، فإن ما له قيمة حقيقية يبقى ويؤثر ويلهم بقدر عمق الأفكار والتصورات وجدية الالتزام بها والحوار بموضوعية حولها.

يصعب أن يجمع المثقفون على موقف واحد في قضية واحدة، لكن عندما يحدث مثل هذا الإجماع يتغير التاريخ.

حدث ذلك في جميع الثورات المصرية والمنعطفات السياسية بلا استثناء واحد.

كان التجلي الأخير اعتصام المثقفين في مبنى وزارة الثقافة قبيل (30) يونيو (2013).

بدا المشهد جليلا، اجتماعات وحوارات طوال الوقت، غناء وعروض باليه في الشارع كما لم يحدث من قبل.

تصدر ذلك المشهد روائيان كبيران “بهاء طاهر” و”صنع الله إبراهيم”، وتدفق عليه فنانون ومبدعون من جميع الأجيال والاتجاهات الوطنية، طلبا للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

بعده حدث الانكفاء دون التفات يذكر إلى خطورته على مناعة البلد وقدرته على الإبداع وتجديد قوته الناعمة وبناء تصورات تساعد على تأسيس مشروع ثقافي له طاقة الالتحاق بعصره.

الانكفاء رد فعل مباشر على السياسات الأمنية التي اتبعت والأجواء السلبية التي سادت.

الثقافة قضية حرية تفكير وإبداع وبيئة عامة تشجع على النقد والحوار بندية.. ولا يوجد مدخل آخر لدرء خطر انكفاء المثقفين على المستقبل المصري.

إذا تعطلت مهمة النقد فلا ثقافة ولا مثقفون ولا قدرة على التصحيح والتصويب وتجديد الفكر والروح.

لا مستقبل يتأسس على تجهيل، أو قمع وإقصاء لأي صوت مختلف.

هذا أخطر ما يعترض مصر الآن.

يكاد يشبه المشهد الحالي أجواء سبعينيات القرن الماضي، حيث أغلقت المجلات الثقافية واحدة إثر أخرى، وأطفئت بالتدريج أنوار المسرح، ودخلت الدولة حربا على المثقفين، الذين أطلق عليهم “أنور السادات”: “الأفندية”.

كان حريق “دار الأوبرا” التاريخية بميدان “العتبة” في (21) أكتوبر (1971)، الذي لم يكشف حتى الآن من وراءه، تلخيصا مأساويا لحرائق الثقافة في الحياة المصرية.

في السبعينيات، اختلفت طبيعة أدوار المثقفين من نقد ثورة “يوليو” داخل الانتماء العام لتوجهاتها إلى المعارضة الكاملة للنظام الجديد، ومن الدعوة لتوسيع العدالة الاجتماعية إلى مناهضة الانفتاح الاقتصادي وتغول من أطلق عليهم “القطط السمان” على مقدرات البلاد، ومن نداء “أعرف عدوك” إلى مقاومة التطبيع بعد توقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية عام (1979).

من طبيعة العمل الثقافي تبادل الآراء والاجتهادات والاحتكام إلى العقل ودحض الأفكار بالأفكار.

هذه مسألة تدخل في صميم حريات الصحافة والإعلام.

هناك فارق جوهري بين المثقف والموظف.

الأول- يلتزم أفكاره وقيمه وإلا فإنه يخونها.. والثاني- يتبع ما يملى عليه بغض النظر عن مضمونه.

بنصوص دستور (2014) فإن “حرية الفكر والرأي مكفولة.. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير”.. و”حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك”.

كانت تلك الالتزامات الدستورية آمالا معلقة على إطلاق روح الإبداع والخلق، وتأكيدا على أهمية القوة الناعمة المصرية التي كانت ملهمة ومؤثرة في محيطها، لكنها تقوضت بفداحة.

التجريف يكاد يكون كاملا في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، حتى باتت أغلبها تسطيحا دعائيا لا أثر له ولا قيمة.

إذا نحيت الثقافة بالإقصاء والمصادرة والتجهيل فلا أمل بأي مستقبل.

هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها.

بنفس القدر، إذا أغلقت نوافذ التعبير والإبداع بحرية، فإن الأخطار المحدقة سوف تأخذ في طريقها البلد كله إلى المجهول.