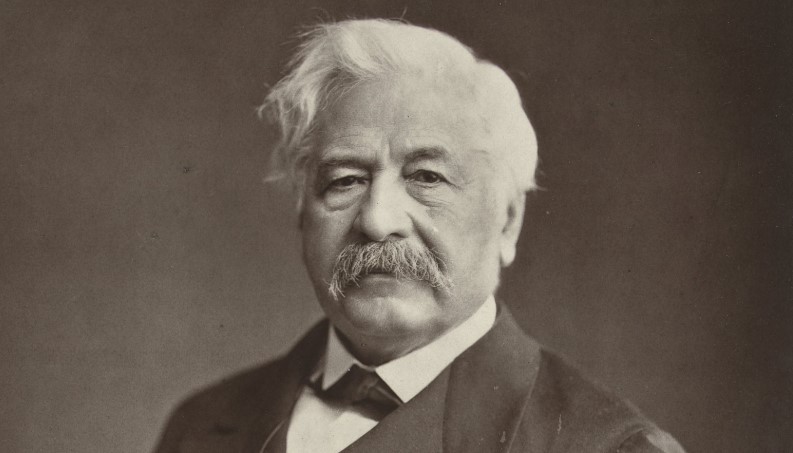

كأن مصر فقدت ذاكرتها الوطنية، حتى أصبح ممكنا عودة تمثال “فرديناند ديليسبس” إلى قاعدته عند مدخل قناة السويس.

مرة بعد أخرى، تصدر تصريحات رسمية عن عودة التمثال، دون أن يتبدى سبب مقنع ومتماسك لهذا الإصرار، الذي يناقض الإرادة الشعبية العامة في بورسعيد.

هذه المرة اختلفت المقاربة، فقد اتُخذ القرار فعلا، كما أعلن مبتهجا محافظ بورسعيد “محب حبشي” من فوق منصة الاحتفال بعيد النصر.

كانت تلك مفارقة موجعة.

لماذا كل هذا الاستفزاز؟.. وما السر وراء ذلك الإصرار؟

السؤال الأهم: هل هذا البلد يدرك حقا معنى التضحيات، التي بذلت في حرب (1956)، ليكتسب حقه في استقلال قراره الوطني واستعادة حقه الأصيل في قناة السويس؟

بإرادة المقاومة، كسبت مصر رهانها على المستقبل، واكتسبت بورسعيد صفة “المدينة الباسلة”.

المحافظ استخدم التوصيف نفسه، وهو يعلن أنه ينتظر تصديقا “بالورقة والقلم” على عودة تمثال “ديليسبس”.

كانت تلك مفارقة أخرى.

لم يكن هو صاحب القرار، لكنه أفشى سره مبكرا، قبل أن يصله التصديق بـ”الورقة والقلم” قائلا بالحرف: “خلوها في سركم”!

بالتوقيت لا تحتمل مصر صرف انتباهها عن الأخطار التي تتهددها في سلامة سيناء تهجيرا قسريا أو طوعيا، وسط زلازل سياسية تضرب المنطقة كلها بأثر سقوط دمشق توأم الأمن القومي المصري.

كان مثيرا وعميقا في الوقت نفسه، أن تتصدى لإعادة التمثال سيدتان تنتسبان بالإرث العائلي والاعتقاد الوطني، هما ابنتا “محمد مهران” و”السيد عسران” أبرز أيقونات المقاومة الشعبية في بورسعيد عام (1956)

الأولى، كتبت على صفحتها الشخصية: “إن الذين نسفوا التمثال، وأزالوه من فوق قاعدته هم الأبطال الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، وهم الذين حاربوا عودته طوال حياتهم”.

والثانية، كتبت: “اعتذرت عن قبول دعوة حضور الاحتفال؛ اعتراضا على موقف المحافظ من إعادة تمثال ديليسبس، وهو موقف لا يلزم أحدا غيري وغير والدي الفدائي”.

أردفت في موضع آخر، بما أبداه من تصميم قبل رحيله: “إذا أعيد التمثال إلى مدخل القناة، فسوف أعمل على نسفه من جديد”.

لم يكن نزع التمثال بقرار إداري، حتى يعود بقرار مماثل.

ماذا نقول للأجيال الجديدة، إذا ما طُلب منها أن تحمل السلاح لخوض حرب، قد نضطر إليها، لماذا نقاتل، إذا كنا لا نعرف معنى الشهادة في سبيل الأوطان؟

هذه نقطة نظام أولى.

بالوثائق المصرية والفرنسية، قاد “ديليسبس” أخطر عملية احتيال في التاريخ الحديث، حيث امتلكت مصر (٤٤٪) من رأسمال شركة قناة السويس دون أن يكون لها أي سيطرة على أمورها، فضلا عن التضحيات الباهظة التي دفعها فلاحوها أثناء حفر القناة.

تحت السخرة مات نحو مائة ألف مصري في عمليات الحفر، وهو رقم مهول بالنظر إلى عدد السكان في ذلك الوقت، نحو أربعة ملايين نسمة.

السخرة أسوأ أنواع العنصرية.

ذلك يستدعى المحاسبة والإدانة والاعتذار عن جروح الماضي لا إعادة تمثال “ديليسبس” إلى موضعه القديم.

هذه نقطة نظام ثانية.

في موجة الاحتجاجات الأمريكية، التي تمددت داخل القارة الأوروبية، تحت عنوان “حياة السود مهمة” تأذت سيرة رئيس الوزراء البريطاني “ونستون تشرشل”، الذي قاد بلاده إلى النصر في الحرب العالمية الثانية برذاذ سجله العنصري إلى درجة المطالبة بهدم تماثيله، فهل يعقل أن نحتفي هنا بمحتال عنصري مثل “ديليسبس”؟!

بعض الذين يدعون إلى إعادة التمثال يقرون، بأنه كان محتالا، فإذا ما كان كذلك، فهل يليق ببلد يحترم نفسه وتاريخه، أن يقدم على خطوة هي بأي اعتبار نوع رفيع من التكريم!

هذه نقطة نظام ثالثة.

الأسوأ أن يقال، إن إعادة تمثال “ديليسبس” ينطوي على إشارة صداقة إلى فرنسا والحرص على تدعيم العلاقات معها!

الكلام بنصه ينزع عن حركات التحرير الوطني شرعيتها التاريخية والأخلاقية.

والكلام برسالته أقرب إلى السذاجات السياسية، فالعلاقات بين الدول تحكمها المصالح والاستراتيجيات قبل وبعد كل شيء.

ليس من مصلحة فرنسا في هذه المنطقة من العالم، أن تستقطب مشاعر الغضب والكراهية الشعبية، إذا ما عاد تمثال “ديليسبس” عند مدخل قناة السويس رمزا للقهر والاحتيال والعنصرية، التي ارتكبت بحق المصريين.

يصعب تصور أن تضع فرنسا تمثال ذلك المحتال في أحد ميادين العاصمة باريس، هذا أمر مخجل تماما، لكنها لا تمانع في وضعه على مدخل قناة السويس رمزا لإمبراطوريتها الغاربة.

هذه نقطة نظام رابعة.

كانت قناة السويس أهم مشروع هندسي في القرن التاسع عشر، لكنها لم تكن محض عمل هندسي يربط البحرين الأبيض والأحمر، ولا كانت أهدافها تخص التجارة الدولية وحدها.

الرؤى الاستراتيجية حكمت القصة منذ بدايتها أكثر من أي اعتبارات تجارية أو مالية.

إذا لم ندرك الحقائق الأساسية للصراع حول مصر وأدوارها، فإننا نكاد لا نعرف شيئا عن تاريخنا الحديث، ولا كيف يمكن لأقدامنا أن تقف على أرض صلبة، فلا مستقبل يتأسس على تجهيل وفراغ.

أول ما يتوجب العودة إليه بالتذكر موقف “محمد علي” مؤسس الدولة الحديثة في مصر من مشروع إنشاء القناة، عندما طرحه عليه عام (1838) وفد من الحركة “السان سيمونية” البازغة في فرنسا.

في ذلك اللقاء، أخذ رئيس الوفد “بروسبير انستنان” يعدد الفوائد التي سوف تعود على مصر، دون أن يجد تجاوبا من والي مصر.

بغريزته السياسية استنتج، حسبما قال لرجاله بعد انتهاء اللقاء، إنه إذا ما وافق على هذا المشروع، فكأنه يعطى تفويضا لبريطانيا، أن تأتى لتحتل مصر.

كان الاستنتاج في محله بالنظر إلى الصراع الضاري وقتها بين الإمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية على الطرق المؤدية إلى الهند، لكنه لم يكن بوسعه، أن يلم بكامل التصور الاستراتيجي لمشروع إنشاء قناة السويس، أو أن يعرف ما قاله الزائر الفرنسي لأنصاره، قبل أن يغادر باريس.

بالنص قال: “إن علينا أن نقيم بين مصر الموغلة في القدم وأرض الميعاد واحدا من الطريقين الجديدين من أوروبا إلى الهند والصين، سوف نضع قدما على النيل، وقدما آخر في أورشليم”.

استوقفت تلك القصة الفقيه القانوني “حسام عيسى” أثناء إعداده لأطروحة الدكتوراه من جامعة السربون الفرنسية، معتبرا أنها تؤسس بدلالاتها لحرب امتدت لمائتي سنة، أنهكت مصر وتغولت على فلسطين.

لم تكن تلك النظرة بعيدة، عما كشفه موثقا الأستاذ “محمد حسنين هيكل” في كتابه “القنوات السرية”، من أن “نابليون بونابرت” أول من فكر في إنشاء دولة يهودية، تحجز مصر عن الشام، وتمنع أي اتصال بين قلب العالم العربي وشرقه.

كانت دعوة “بونابرت” من آثار تجربة حملته على مصر (1798- 1801)، إذا استقر في يقينه، أنه إذا ما اتحدت مصر مع محيطها العربي، فإن قوة هائلة سوف تولد في هذه المنطقة من العالم.

ما ردده الزائر الفرنسي على مسامع “محمد علي” من أفكار، ومشروعات تتصل استراتيجيا بالعمق برؤية “بونابرت”.

بعد سنوات نجح رجل آخر، ينتسب إلى الحركة الفرنسية نفسها في إقناع الخديوي “سعيد” بمشروع قناة السويس.

هكذا ظهر “ديليسبس” على مسرح التاريخ معبرا عن رؤى وتصورات واستراتيجيات، تعمل بالضرورة ضد مصر.

هذه نقطة نظام خامسة.

لم تكن قناة السويس لمصر التي حفرتها على مدى ستة عشر عاما متصلة، وفق نص التعاقد الذي أبرمه “ديليسبس” مع الخديوي “سعيد”، الذي استنزف موارد مصر وقدراتها المالية، وأسقطها في شرك الديون الخارجية، وأفضى إلى احتلالها عام (١٨٨٢) بالسلاح البريطاني.

بدت مصر كلها رهينة للقناة، حتى تمكنت من تأميمها منتصف القرن التالي.

لم تكن شركة تستثمر بقدر، ما كانت دولة داخل الدولة.

بقرار التأميم رُد اعتبار الوطنية المصرية، وتمكنت دولة من العالم الثالث من تحدى الإمبراطوريتين السابقتين البريطانية والفرنسية في صلب مصالحهما الاستراتيجية في الشرق الأوسط، حيث منابع النفط الذي تمر حمولاته عبر قناة السويس.

اكتسبت مصر استقلالها الوطني الكامل في حرب السويس بفواتير الدم المبذولة وشجاعة أبنائها الذين هرعوا لحمل السلاح في مواجهة العدوان الثلاثي، البريطاني- الفرنسي- الإسرائيلي، لا بـ”اتفاقية الجلاء” التي وقّعها “جمال عبد الناصر” نفسه عام (١٩٥٤)، وانطوت على تنازلات تتيح للقوات البريطانية حق العودة لقاعدة قناة السويس، إذا ما تعرض بعض حلفائها للخطر.

فكرة التأميم لم يخترعها “عبد الناصر”، ولا طرأت على رأسه فجأة.

قبل “يوليو”، ترددت دعوات متناثرة تضمنتها- أحيانا- دراسات تتبنى هذه الخطوة، لكنها كانت أقرب إلى الأحلام البعيدة والتخيلات المحلقة.

رغم آلاف الوثائق والشهادات والكتب التي نُشرت عن حرب السويس، فإن هناك من يطلب نزع أي قيمة عن التضحيات التي بُذلت، حتى يكون استقلال القرار الوطني مستحقا.

ليس من حق أحد، بذريعة أو أخرى، هدم المعنى الحقيقي لاستقلال القرار الوطني.

المعنى نفسه يستحق الدفاع عنه، الآن وفي كل وقت، بمناسبة الكلام مجددا عن عودة تمثال “ديليسبس”، أو بدون مناسبة، حتى تظل للذاكرة العامة احترامها وحرمتها.

وهذه نقطة نظام سادسة في ملف، لا يصح أن يعرض على بلد، اكتسب ذات يوم استقلال قراره بدم أبنائه، فيما كتل النيران تشتعل حوله الآن، وتهدده في مصيره وأمنه القومي.