منذ السقوط المفاجئ والسريع لنظام عائلة الأسد في سوريا، يبدو أنصار جماعات الإسلام السياسي في حالة انتشاء غير مفهومة والتبشير الوهمي، بأن مصير النظام الحالي في مصر قد اقترب من نهايته. ولم يقتصر الأمر على هذا التنبؤ الساذج الذي لا صلة له بالواقع الذي نعيشه في مصر، بل امتد لتعود رؤوس الأفاعي لإثارة قضايا طائفية سخيفة، ترتبط باحتفالات عيد الميلاد والعام الجديد وشرعيتها من وجهة النظر الضيقة المفرطة في التطرف، وتصوير الأمر على أنه له علاقة بـ “العقيدة” والحلال والحرام.

وفجأة عاد الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى طرح الأسئلة التي تثير الغثيان بشأن جواز تهنئة المسيحيين من عدمها بعيد ميلاد السيد يسوع المسيح عليه السلام، والتشديد على ضرورة رفض الاحتفال بقدوم عام جديد، واعتباره عيدا مسيحيا هو الآخر، وليس مجرد مناسبة يتمنى فيها أغلبية الناس بنية حسنة، أن يكون العام المقبل أفضل مما كان عليه في العام المنصرم، خاصة إذا كان العام 2024 الذي لم نعرف فيه سوى صور القتل والدماء في كل دولنا المجاورة، وعلى رأسها بالطبع قطاع غزة، وما تشهده السودان من حرب متواصلة ومجاعة كارثية، يتجاهلها العالم للأسف، وذلك لأنها ليست قضية تهم الإسلاميين أصحاب القرار في قناة الجزيرة، أو اللوبي الصهيوني في القنوات الغربية.

ولم تكد تمضي أيام على فرار بشار الأسد إلى موسكو، بعد أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التخلي عنه في صفقة، لم تتضح تفاصيلها حتى الآن، وربما نعرف أبعادها مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الاثنين المقبل، 20 يناير، حتى أصدر ما يسمى ب”تيار التغيير” التابع للمكتب العام لجماعة الإخوان، والمنشق عن القيادة الرسمية للجماعة، بيانا مضحكا يقول فيه: “لقد أعاد انتصار الثورة السورية الأمل إلى قلب الربيع العربي بعد خريفٍ مظلم على ثورات شعوبنا”، وأضاف أن مواجهة النظام المصري في المرحلة الحالية “لم تعد خيارًا، بل واجبًا لا يمكن تأجيله. ولن يُسقط هذا الظلم إلا بإرادة ثورية موحدة، تعمل بكل قوتها لكسر قيوده واستعادة وتمكين الإرادة الشعبية”.

أما الدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، فلقد أصدر بيانا أكثر تحفظا، ركز فيه على الشأن السوري والاحتفاء بانتصار هيئة تحرير الشام المدعومة من تركيا، ولكن من دون أي يفوته اللمز في حق الأنظمة العربية التي كانت قد دعمت إعادة قبول الرئيس الهارب بشار في المنظومة الرسمية العربية المتداعية، قائلا “إن أنظمة الحكم العربية التي راهنت على المستبد الطاغية، واحتضنته- قد فشلت في رهانها”، وأضاف أن “مشاهد تحرير المعتقلين في سوريا تؤكد تشابه مظاهر الاستبداد والطغيان هذه مع مثيلاتها في بعض دولنا العربية. وعلى النظم أن تدرك اللحظة التاريخية، وتنحاز إلى مطالب الشعوب، وتنهي كافة مظاهر القمع والاستبداد، وتؤسّس لمصالحة شاملة تبدأ بتحرير المعتقلين، وفتح المجال العام بشكل حقيقي، دون تمييز أو إقصاء بين أبناء الوطن الواحد”.

لا تتقن قيادات جماعة الإخوان المعزولة والمنقسمة شيئا أكثر من لعب دور الضحية المسكينة، من دون الإقرار ليس فقط بأخطاء، ولكن بخطايا تصل إلى حد الجرائم، قاموا بمقتضاها بالركوب على ثورة 25 يناير، والتصرف كأنهم هم من دعوا إليها وقادوها، متصورين أن للمصريين ذاكرة السمكة، ولا يقومون على الأقل باستخدام محركات البحث للتيقن من أن الجماعة المهادنة التي تتصرف على أنها دولة داخل الدولة ومصلحتها فوق الجميع كانت قد رفضت حتى اللحظات الأخيرة المشاركة في الدعوة للتظاهر في ذلك اليوم العظيم قبل 14 عاما، بزعم أنهم لا يتجاوبون مع دعوات للثورة، تنطلق من وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت السنة اليتيمة التي قضوها في الحكم بعد نجاح المرشح البديل الدكتور محمد مرسي نموذجا آخر لحجم النفاق الذي تمارسه قيادات الجماعة، وكيف أنهم أرادوا بناء نظام ديكتاتوري ديني فاسد، بديلا لنظام الرئيس المخلوع مبارك، وانتهى الأمر بخروج غالبية المصريين؛ للمطالبة برحيلهم في 30 يونيو 2013.

أما المهزلة الأكبر على الإطلاق التي تلت سقوط نظام الأسد في سوريا، فتمثلت في دعوة أطلقها من قلب العاصمة السورية دمشق شخص أجمع كل من ساهموا في ثورة 25 يناير 2011، أنه مجهول، ولم يكن له أي صلة بميدان التحرير يدعو فيها إلى تشكيل جبهة لكل المؤمنين بثورة يناير إلى الاتحاد؛ من أجل إسقاط النظام الحالي باستخدام القوة المسلحة. وزاد من كوميدية المشهد، أن ذلك الشخص ظهر في مؤتمر صحفي، وفي الخلفية علم مصر القديم قبل ثورة 23 يوليو 1952، وبجواره اثنان من الملثمين، للتأكيد على أن الثورة ستكون مسلحة، كما كان الحال في سوريا الشقيقة. وزيادة في الغموض، تم التمويه حتى على عيون أحد الملثمين المشاركين في تلك الدعوة المريبة التي وافق على استضافتها القائمين على النظام الجديد في سوريا، وكأن اللثام بمفرده، لا يكفي لإخفاء هويته.

هذا الجهل المطلق بالفوارق العديدة بين مصر وسوريا، بداية من تركيبة المجتمع السوري وتعدد طوائفه وأعراقه، ومرورا بتاريخ الثورة السورية نفسها على مدى السنوات الأربع عشر الماضية، وكيف انتهى الأمر بسوريا الأسد مقسمة ومفتتة ومحتلة من قبل كافة أنواع القوات الأجنبية، سواء روسيا وإيران وميليشيات شيعية من لبنان والعراق وأفغانستان للدفاع عن النظام، أو الاحتلال الأمريكي والفرنسي والبريطاني للمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تمثل الأكراد للسوريين، وتركيا لمناطق أخرى بزعم مواجهة حزب العمال الكردستاني، كل هذه أمور لم تمر بها مصر الدولة الثابتة الراسخة المعروفة حدودها وهويتها منذ آلاف السنين. كما أننا لا توجد لدينا أقلية طائفية تحكم عنوة بقية الشعب كما كان الحال مع الأسرة العلوية التي انتمى لها نظام عائلة الأسد، والتي احتكرت كافة المناصب العليا في الجيش والدولة.

ومهما بلغت درجة قمع النظام الحالي للمعارضين وسجنهم على مدى السنوات العشر الماضية، والسعي الحثيث للحفاظ على نظام دولة الرجل الواحد الذي عهدناه على مدى تاريخنا كله تقريبا، فلا يمكن مقارنة هذا المستوى من القمع بقيام الجيش السوري وحلفائه بقصف الجماعات المسلحة السورية المعارضة بالطائرات واستخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية.

ولكن الأهم من ذلك كله طبيعة الشعب المصري وحبه وانتمائه لدولته والرغبة في الحفاظ عليها، رغم كل ما نعانيه من أزمات اقتصادية حادة، تمثل في الواقع التهديد الأساسي لاستقرار النظام الحالي. ومهما كان الخلاف بشأن ثورة 25 يناير، ومن أيدها وشارك بها ومن عارضها، وزعم أنها مؤامرة مدعومة من الخارج، فلقد كان أهم ما ميز هذه الثورة العظيمة مبدأ السلمية الذي التزمت به والتمسك بعدم تخريب الممتلكات العامة أو الانتقام الدموي، ممن قمنا بالثورة ضدهم حتى اكتسبت الثورة المصرية صفة، لم تعرفها أي ثورة أخرى في العالم، وهي صفة “الثورة الضاحكة”.

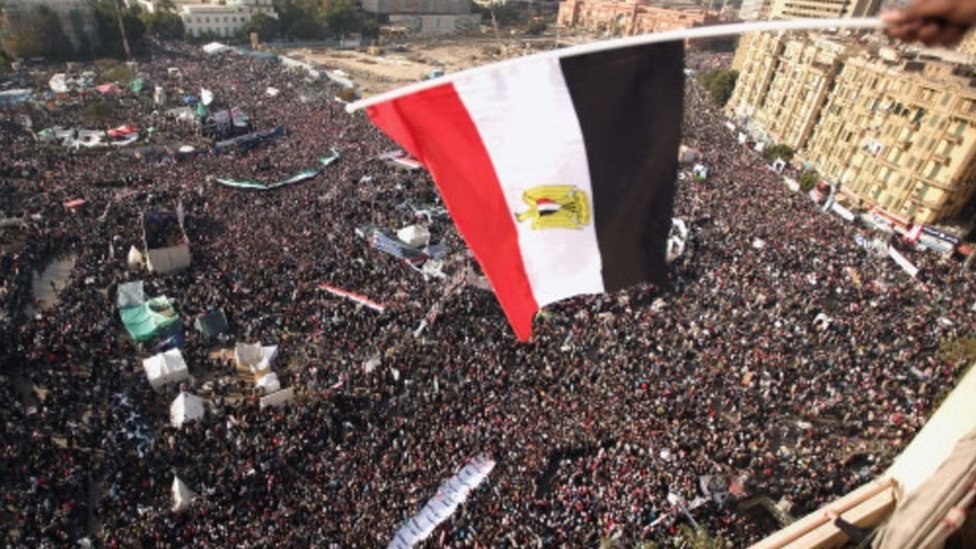

وعندما ردد النظام المخلوع، أن هذه الثورة تخدم “أجندات اجنبية” وقف الشباب المصري العظيم في الميدان مبتسما، وهو يحمل أجندات العام الجديد، وارتفعت يافطات “ارحل انا عاوز أقص شعري” و”ارحل بقا يا عم… خلي عندك دم” و”قالوا علينا شباب فيسبوك… رحنا عملنا لحسني بلوك” هذا شعب متفرد بكل تأكيد، حتى وهو يقوم بثورة ضد حاكم ديكتاتور، تعامل مع الدولة على أنها عزبة، وأراد توريث الحكم لنجله وأصدقائه. ولن ننسى بالطبع العمل المدهش الذي قام به، ممن شاركوا في هذه الثورة المتفردة في اليوم التالي لرحيل المخلوع، من مختلف الطبقات والأحياء رجالا ونساء ومسلمين ومسيحيين، وذلك بتنظيف الميدان كنسا ومسحا؛ للتأكيد على الطابع السلمي للثورة. هذه هي ثورة 25 يناير، كما أحببتها وأحبها الكثير من المصريين.

أما الجانب الأكثر ضررا في هذه الدعوة الجاهلة للثورة المسلحة القادمة لنا من دمشق الخاضعة لهيمنة خليفة المسلمين رجب طيب أردوغان، فهي أنها تعطي المبرر للأجهزة الأمنية للقيام بالحملة السنوية المعهودة للقبض على مجموعات كبيرة من الشباب بزعم التخطيط للمشاركة في اضطرابات ومظاهرات في ذكرى مرور 14 عاما على الثورة، وهو التصرف الذي عهدناه من قبل مع انتشار دعوات شبيهة للتظاهر في 11/ 11 وفي 20 سبتمبر 2019 على يد المدعي المجهول بدوره الذي اختفى الآن، المقاول والممثل محمد علي.

عندما اندلعت الثورة الشعبية في الشقيقة تونس، كان لدي شعور قوي داخلي، أن مصر هي التالية، وأن تونس بظروفها ونظامها هي الأقرب لنا. اما هذه المرة، فإن مصر ليست سوريا بكل تأكيد، ولن تكون. ومن يحاول الترويج لهاشتاج “يا ديكتاتور عليك الدور” لا يمكن الرد عليه سوى بالقول “اخرس يا تور”.