تعتبر “أصول الدولة” من الملفات الشائكة في مصر، والتي شهدت تقلبات عدة بدءا من حقبة الخمسينيات بالتوازي مع التغير المستمر في توجه الدولة الاقتصادي من الاقتصاد الموجه الذي تملكه الدولة، والذي يعرفه البعض برأسمالية الدولة أو ما يسميه آخرون الاشتراكية، إلى الانفتاح الاقتصادي والرأسمالية، فانكماش الملكية العامة والخصخصة.

أصول الدولة ببساطة، هي الشركات المملوكة لها كالقطاع العام والأصول العقارية والبنى التحتية والمرافق الحيوية كمرافق الماء والكهرباء والاتصالات.

قبل عام 1961، كان القطاع الخاص يسيطر على 90% من الإنتاج الصناعي، حتى صدور قرارات التأميم التي كانت سياسية في المقام الأول، إذ ارتبطت بممتلكات للدول التي شاركت، أو أيدت عدوان 1956، وكانت تلك بداية فكرة سيطرة الدولة على الشركات والمصانع الكبرى، بعدما آلت كل المؤسسات التي تم تأميمها إلى “المؤسسة الاقتصادية”.

في فترة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، تم تأسيس شركات القطاع العام وتزايد دورها بشكل كبير، خاصة في المجال الصناعي، إذ أنشأ 1200 مصنع، منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية، وبلغ قيمة القطاع العام نحو 1.4 تريليون دولار (حوالي 375 مليار جنيه مصري بسعر الصرف حينها).

خلال الفترة من عام 1952، وحتى عام 1966، زادت قيمة الناتج الصناعي لمصر بنسبة 287%. وارتفع إنتاج الصناعات الكيماوية والدوائية، والطاقة والكهرباء، والصناعات الهندسية والكهربائية، وصناعات الغزل والنسيج، ومواد البناء والحراريات، والصناعات التعدينية، والصناعات البترولية، والصناعات الغذائية بنسبة 636%، 483%، 468%، 343%، 312%، 228%، 202%، 152% للصناعات المذكورة بالترتيب، بحسب الباحث الاقتصادي د. أحمد السيد النجار.

بحسب البنك الدولي، استطاعت مصر خلال الفترة من عام 1957 – 1967 تحقيق نسبة نمو بلغت ما يقرب من 7 % سنويا، وبفضل الملكية الحكومية زاد نمو الاقتصاد في الفترة بين عامي 1959 و1970 بنسبة بلغت 8% سنويا رغم هزيمة 1967، فضلاً عن بناء السد العالي الذي سمح بدخول الكهرباء، إلى جانب إدخال المياه النظيفة وبناء المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية إلى عدد كبير من قرى مصر.

انتكاسة في عهد السادات

قَصَرت التجربة الناصرية الاقتصاد في ملكية الدولة لأدوات الإنتاج، والانتقال من الرأسمالية الفردية إلى رأسمالية الدولة، لكن تجربة أنور السادات اختصرت النظام الرأسمالي في تحرير علاقات الإنتاج، وتخلي الدولة تدريجيًّا عن ملكية أدوات الإنتاج، وتشجيع رأس المال الأجنبي.

في عام 1970، كانت حصة الدولة من الإنتاج الصناعي 75%، مقابل 25% للقطاع الخاص، لكن انتقل الأمر مع تقليص الدولة الاستثمارات اللازمة لتحديث المصانع وعدم توفير احتياجاتها من قطع الغيار لتتراجع مساهمة الإنتاج الصناعي إلى 60%، خاصة مع تبني الدولة الانفتاح الاقتصادي والسماح للأجانب بإنشاء سلع تنافس السلع المحلية حتى في المنتجات الغذائية.

بدأت الدولة في التخلي عن الأصول الإنتاجية، والاعتماد على موارد مالية ”ريعية” كبيرة، كالبترول وقناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج والقروض الغربية والمعونة الأمريكية منذ منتصف السبعينيات، وهي موارد لم تكن موجودة من قبل. بجانب قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974- المعبر عن سياسة الانفتاح الاقتصادي- الذي تخلت الدولة بموجبه عن أي تخطيط، وتم تصفية احتكارها للنشاط المصرفي والتجارة الخارجية، وألغيت المؤسسات العامة وسمح بالوكالة التجارية للأفراد.

ودخلت مصر في تلك الفترة في تعاون مع صندوق النقد الدولي، بعدما اشترط حلفاؤها الولايات المتحدة ودول الخليج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وفق شروط الصندوق كشرط للحصول على المساعدات المالية؛ ليتم حينها خفض القيود على الاستيراد، والسماح للأفراد بحيازة النقد الأجنبي والمطالبة بتقليص الدعم، لكن أحداث مظاهرات يناير 1977، والتي أُطلق عليها الانتفاضة الشعبية، فيما كان الرئيس السادات يسميها “انتفاضة الحرامية” أدت إلى تأجيل تلك الاشتراطات.

مع تلك السياسة، بدأ الاقتصاد يعاني في الفترة من 1978 حتى 1981 من نقص أنابيب البوتاجاز والطوابير والتزاحم واصطفاف المواطنين أمام الجمعيات الاستهلاكية للحصول على أي سلعة أساسيةـ ورغم استصلاح الدولة مليون فدان في الحقبة الناصرية تقلص الأمر إلى وضع خطة استصلاح بـ 150 ألف فدان، لم يتم تنفيذ منها سوى 77 ألف فدان.

بيع أصول الدولة في عهد مبارك

حينما تولى الرئيس الراحل حسني مبارك المسئولية، واصل المضي قدما في سياسة السادات مع تمكين أكبر لطبقة رجال الأعمال ومنحهم تسهيلات في الحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات أو الشراكة بالشركات الصناعية وشركات القطاع العام التي تحولت بعد ذلك بالقانون 203 لسنة 1991 لشركات قطاع الأعمال العام، بحيث تعمل بنفس فكر القطاع الخاص.

أصبحت أصول الدولة عبئا في مفهومها لدى دوائر اقتصادية، لتبدأ سياسة الخصخصة ببيع بعض الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص المصري والأجنبي وبمساعدة صندوق النقد، وبرنامج الخصخصة الذي تم تنفيذه بداية من مطلع التسعينيات، والذي اتسم بالتشوه بسبب ربط تنفيذ البرنامج بقروض من صندوق النقد، إذ كان بيع شركات فقط، ولم يكن استثماراً أو تمويلاً، بتدخلات من صندوق النقد الدولى“.

أراضي الصحراء للأثرياء

بالنسبة لأصول الدولة من الأراضي، توسعت النخبة الثرية في الحصول على أراض في الصحراء، كان يفترض أن يتم استثمارها لصالح إسكان الطبقات الأقل، وهي نفس النخبة التي أحاطت بدوائر صناعة القرار، واستفادت من برامح الخصخصة، بجانب تراجع التصنيع والاعتماد على الاستيراد من الخارج.

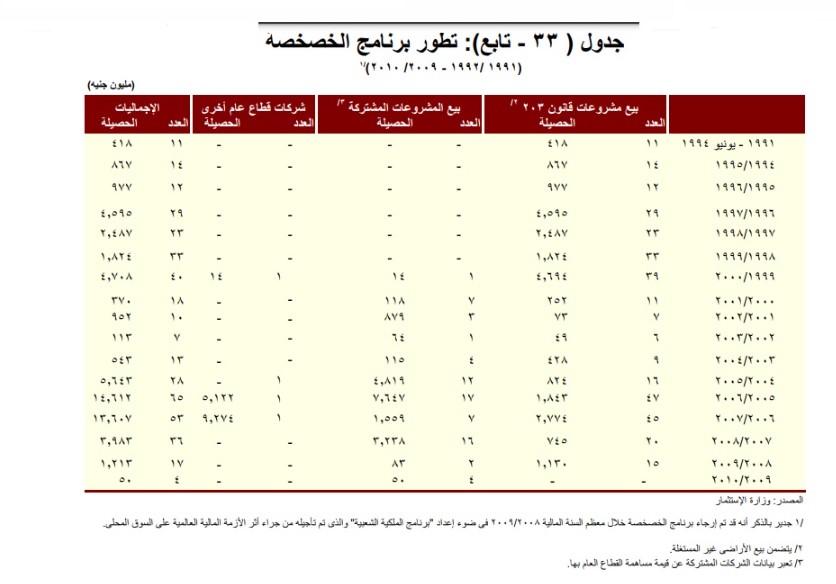

بلغ عدد شركات القطاع العام عام ١٩٩١، وقبل تطبيق برنامج الخصخصة، نحو ٣١٤ شركة تحت مظلة ٢٧ شركة قابضة، وبلغ مجموع عمليات البيع التي تم تنفيذها خلال الفترة 1991 – 1994 نحو ١١ عملية بقيمة بيعية قدرها ٤١٨٫٤ مليون جنيه، بمتوسط ٣٨ مليون جنيه للعملية.

أما خلال الفترة «١٩٩٥/١٩٩٤ – ٢٠٠٤/٢٠٠٣» فقد بلغ مجموع عمليات البيع ٢٠١ عملية، بقيمة إجمالية قدرها ١٧٤ مليار جنيه، بمتوسط ٨٦٥ مليون جنيه، قد وصل عدد عمليات البيع المنفذة سنويا إلى أقصاه في عام ٢٠٠٠/١٩٩٩ بمجموع ٤٠ عملية قيمتها ٤٦ مليار جنيه، بمتوسط ١١٥ مليون جنيه للعملية الواحدة، إلا أن هذه السنة تبدو استثنائية خلال الـ 12 عاما السالفة الذكر، وأخيرًا، بلغ عدد العمليات المنفذة منذ يوليو ٢٠٠٤ إلى مارس ٢٠٠٦ نحو ٧٧ عملية بقيمة إجمالية قدرها ١٩.٩٥ مليار جنيه، بمتوسط ٢.٥ مليار جنيه للعملية.

بحسب تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد بلغ عدد الشركات التي باعتها الحكومات المصرية المتعاقبة بعهد مبارك ــ حتى عام 2009 ــ عبر برنامج الخصخصة 382 شركة، ووصل إجمالي حجم تلك الصفقات 57.353 مليار جنيه، ووصل إجمالي صفقات بيع شركات وأصول القطاع العام بعهد آخر حكومات مبارك، حكومة أحمد نظيف، إلى 172 صفقة.

وفي سلسلة الدراسات التي أجراها بعنوان “الهمبكة الاقتصادية في ثلث قرن“، يقول الخبير الاقتصادي الراحل صلاح جودة، إن عاطف صدقي رئيس الوزراء السابق قام ببداية وزارته بتقييم جميع أصول شركات القطاع العام من خلال شركة “برايس ووتر هاوس”، وهي أكبر شركة محاسبة عالمية أمريكية، ومن خلال لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وبنوك “المركزي” و”الأهلي” و”مصر” بالإضافة لقطاع المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال. فقد تم تقدير الثمن في عام 1991 بنحو 1.5 تريليون جنيه، لكن حصيلة بيع 145 شركة تم بيعها على مدار عقدين من الزمان بلغت 37 مليار جنيه، كما تم بيع 75% من قيمة الشركات بـ 2.5% من إجمالي قيمتها فقط، كما أثارت عمليات تطهير بعض الشركات “ويقصد بالتطهير تحمل الديون” قبل خصخصتها كثيرا من الانتقادات والاعتراضات، ومن ذلك سداد مديونيات شركات القطاع العام المستحقة لبنك الإسكندرية قبل بيعه، خاصة أنه مشروع مستمر، ولم يكن للتصفية.

صراع أزلي مستمر

بحسب د.زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فإن موضوع أصول الدولة بتاريخ مصر يتلخص في الاختيار بين نقيضين ليس بينهما أي مساحات للتفاهم: التأميم والخصخصة، القطاع العام والقطاع الخاص، دخول الدولة بكل الأنشطة الاقتصادية وانسحابها التام، فالحديث الدارج عن «أصول الدولة» يتجه إلى نوعين: شركات القطاع العام والأراضي المملوكة لها، لكنهما لا يعبران عن كل المقصود بالملكية العامة.

الشركات «العامة» أولًا ليست من طائفة واحدة، بل هناك مجموعة محددة منها واقعة تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام الصادر عام ١٩٩١ وإشراف الوزارة التي تحمل ذات الاسم، وهي الشركات التي كان يفترض أن يجري الإعداد لتطويرها، ثم خصخصتها، وقد بيع عدد منها بالفعل خلال العقدين السابقين على ثورة يناير.

وتوجد شركات، لم تدخل تحت مظلة «قطاع الأعمال العام»، وبقيت تابعة لوزارات وهيئات مختلفة وللخزانة العامة مباشرة وفيها الجانب الأكبر من العمالة والإنتاج والموارد الوطنية مثل، شركة مصر للطيران وشركات قطاع البترول والاتصالات والبنوك المملوكة للدولة، كما توجد شركات، تساهم فيها الدولة بحصة الأغلبية أو بالملكية كلها، ولا تظهر بالحديث عن أصول الدولة بشكل رسمي؛ لأنها من الناحية القانونية شركات قطاع خاص، وإن كانت ملكيتها ومنفعتها الاقتصادية راجعة للدولة مثل، الشركات المملوكة لبنوك القطاع العام أو لهيئات البترول.

أما عن الأراضي والعقارات، فيوجد منها المبني والفضاء، وما يعتبر مملوكا للدولة ملكية خاصة، وما يعتبر ملكا عاما. وفيها الأراضي -لا يزال الحديث لبهاء الدين- التي تملكها جهات عامة معينة كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الصناعية والمحافظات، بينما توجد أيضًا أراضٍ مملوكة للدولة بشكل عام، ودون تخصيص للجهة المالكة.