كتب- سمير عثمان

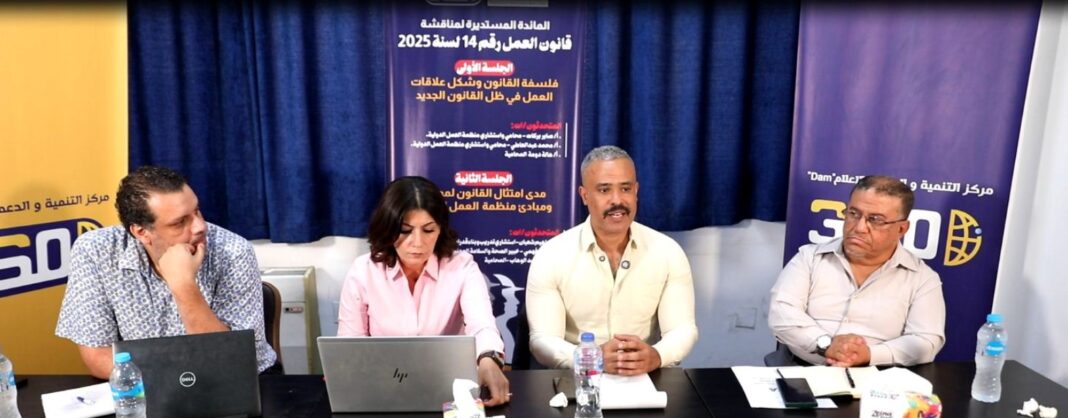

نظم مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” بالتعاون مع منصة “مصر 360″، أمس السبت بمقرهما في القاهرة، مائدة مستديرة لمناقشة قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

القانون الذي وافق مجلس النواب على إصداره نهائيًا في إبريل الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من غد الاثنين، ينطوي على العديد من المميزات عن القانون السابق 12 لسنة 2003، في الوقت ذاته يتضمن العديد من الإشكاليات.

أحد أبرز الإشكاليات التي تواجه القانون، وجود نحو 90 قرارًا تنفيذيًا، من المنتظر أن يصدرها الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.

ورغم أن التطبيق الفعلي بات تتبقى عليه ساعات، لم يصدر سوى قرارين، ما يعني أن وزارة العمل تحتاج إلى إصدار قرار يوميًا من أجل الانتهاء منها جميعًا في المدة المحددة.

أعلى من توقعات الخبراء

في الجلسة الأولى، تحدث صابر بركات، المحامي واستشاري منظمة العمل الدولية، عن فلسفة القانون الحالي مقارنة بالقوانين السابقة، موضحًا أن الحاجة إلى قانون جديد كانت قائمة رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، معبرًا عن مفاجأته، بأن بنود القانون جاءت أعلى من توقعات الخبراء والمتخصصين.

أكد بركات، أن القانون راعى القواعد الدستورية وامتثل للتشريعات الدولية التي انضمت إليها مصر، مشيرًا إلى أن القانون راعى البنود التي نص عليها الدستور، مثل تجريم العمل الجبري والتحرش والتنمر، وهو ما لم يكن موجودًا في أي تشريع سابق.

وتناول بركات المادة المتعلقة بحق العامل في الانسحاب من العمل عند الشعور بالخطر دون جزاء، والتي تتوافق مع الاتفاقية 155 الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، متسائلًا عما إذا كانت هناك قواعد تنفيذية واضحة لتطبيق هذا البند، ومشددًا على أن من مميزات التشريع الجديد أن العامل له ضمانات، وأصحاب العمل عليهم التزامات، والمسئول عليه المتابعة وتطبيق الضمانة.

أنماط جديدة.. وإجازات صعبة

من جانبه، تناول محمد عبد العاطي، خبير تشريعات بمنظمة العمل الدولية، أهمية صدور قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن العمل حق من حقوق الإنسان تحكمه قيم مختلفة، وهو حق دستوري بموجب المادتين 12 و13 من الدستور، وأكد أن السبب في إصدار القانون أو المطالبة بالتغيير، هو تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما جعل القانون القديم تقليديًا، حيث أن هناك حزمة كبيرة من أنماط العمل الجديدة، قد دخلت لسوق العمل.

وكشف عبد العاطي، أن القانون الحالي لا يندرج تحته بند “العمالة غير المنتظمة“، وهناك مليوني منشأة غير مسجلة، مما يعني وجود حوالي 8 ملايين عامل غير خاضعين لقانون العمل، وتنظمهم قوانين أخرى، لا تضمن حقوقهم، موضحًا أن القانون الجديد ينص، على أن ما جاء فيه يمثل “الحدود الدنيا” من الحقوق.

وأضاف، أن مميزات القانون هو تعريفاته التي كانت أعلى من المتوقعة، خاصة فيما يخص حظر العمل الجبري والتمييز والتحرش والتنمر، لكنه أشار إلى إشكالية في بند العلاوة التي حددها القانون، وأجاز فيها للمجلس القومي للأجور إلغاؤها لظروف اقتصادية، متسائلًا: “هل الظروف تقع على صاحب العمل، ولا تقع على العامل”؟

وفيما يخص التدريب، أكد أن القانون خضع للقوانين والاتفاقيات المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالأطفال والنساء، مشيرًا إلى زيادة إجازة الوضع لتصبح 4 أشهر، ولكنه في نفس الوقت ربط الحصول على الراتب بقانون التأمينات، كما وُضعت قيود على إجازة رعاية الطفل، مثل أن يزيد عدد العاملين في المنشأة عن 50 عاملًا، وهو ما يجعل الحصول عليها صعبًا في ظل وجود أكثر من 95% من المنشآت، يقل عدد العاملين بها عن العدد المطلوب، وهو ما يعني صعوبة الحصول على الإجازة.

وأثنى خبير التشريعات بمنظمة العمل الدولية، على التطور الجيد في الإجازات، مثل إجازات الدراسة والامتحانات، واعتراف القانون بالمسئوليات العائلية، مثل إجازة الأبوة، وإن كانت محدودة بيوم واحد وثلاث مرات طوال مدة الخدمة، موضحًا أن القانون الجديد لغى استمارة 6، وأكد أن قبول الاستقالة يجب أن يكون موقعًا من الجهة الإدارية “مكتب العمل” وللعامل حق الرجوع فيها، كما أنه اعتبر الغياب لمدة 10 أيام متتالية بمثابة استقالة، ولا يعامل معالمة الغياب بجزاءاته.

تشغيل الأطفال.. خطوة أولى لمكافحة الظاهرة

الجلسة الثانية من الندوة، دارت حول مدى امتثال القانون للمعايير والمبادئ الدولية، وتناول إبراهيم شعبان، استشاري تدريب وبناء قدرات وخبير عمل الأطفال، موضوع تشغيل الأطفال من منظور الحماية وامتثاله للمعايير الدولية، وكشف عن وجود جهود إضافية للحد من هذه الظاهرة المعقدة، مشيرًا إلى أن آخر مسح عن عمل الأطفال عام 2010، كشف عن وجود أكثر من مليون طفل عامل، بينما المسح الذي أُجري في 2023، (ولم يُعلن رسميًا)، أظهر وجود 4.7 مليون طفل، منهم 3 ملايين يعملون في أسوأ أشكال العمل.

وأكد شعبان، أن القانون الجديد هو أول خطوة لتنفيذ خطة الدولة لمكافحة عمل الأطفال، حيث إنه يلزم بالتفتيش على أعمال الزراعة التي لم يكن القانون القديم يلزم بها، بالإضافة إلى دخول عمال المنازل ضمن الفئة المحمية التي سيتم التفتيش عليها، خاصة أن عمالة الأطفال تزيد القطاع الزراعي والمنازل.

واستطرد، أن القانون امتثل إلى حد كبير بالاتفاقيتين 182 و138، الخاصتين بسن عمالة الأطفال، وأنه أصبح لدينا ثوابت لعمالة الأطفال وسن عملهم، كما أنه ألزم وزارة العمل بالتعاون مع بقية الوزارات بالتنسيق مع مجلس الطفل، ونوه إلى ضرورة توحيد برامج التدريب لسحب الأطفال من العمل وتدريبهم على مهن آمنة.

وتحدث شعبان عن إشكالية في القانون، حيث إنه حظر على الأبوين تشغيل الأطفال في مهن خطرة، لكن لا توجد عقوبة واضحة للأبوين في حالة تشغيل الطفل، متسائلًا: “هل من حق الوزير لحماية الطفل، أن يتم الإشارة إلى هذا البند في القرارات التي سيصدرها مع تطبيق كل المعطيات والمعايير”؟

أثنى الدكتور عادل فهمي، خبير الصحة والسلامة المهنية بمنظمة العمل الدولية، على القانون الحالي، معتبرًا أنه أفضل من سابقه، خاصة فيما يتعلق بالموائمة مع الاتفاقيتين 187 و155، وأشار إلى أن بيئة العمل أصبحت أحد حقوق العمال التي يجب مراعاتها.

وأشار فهمي، إلى أن القانون راعى تسجيل المواد الكيميائية كأحد مسئوليات صاحب العمل، وأصبح يجب تسجيل كل المواد واتباع التسجيل الإلكتروني، وهو تطور مهم لأول مرة، كما أشار إلى أن القانون تضمن قضايا التنمر والتحرش ضمن الصحة والسلامة المهنية، وهو ما يعد امتثالًا للاتفاقية 190.

وتناول فهمي التحديات التي تواجه التفتيش، حيث إن عدد المفتشين يقل، لكن القانون عالج ذلك بتزويد المؤهلات للمعنيين، وزاد ما يسمى بـ”مكاتب الامتثال أو الالتزام” التي تقرها الوزارة، متسائلًا: “هل هذا سينجح”؟

وفيما يخص العقوبات، أشار إلى أن المشرع ألغى الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات، كما أن القانون فتح المجال لأن يكون في المنشأة استشاري سلامة وصحة مهنية له ضوابط معينة في كل تخصص، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل، وفيما يخص إصابات العمل، نص القانون، على أن صاحب العمل ملزم بتسفير العامل الأجنبي المتوفى إلى بلده الأصلية أو إلى البلد الذي تطلب أسرته نقله إليها.

رؤية قانونية.. وتحديات التطبيق

المحامية نسمة عبد الوهاب، أكدت أن منظمة العمل الدولية لديها التزام أخلاقي وقانوني في تطبيق معاييرها في الدول، وأن القانون الحالي حقق العديد من المعايير الدولية، مشيرًة إلى أن المادتين 4 و5 الخاصتين بالتحرش والعمل الجبري، تم التوسع في تعريفهما، ولكن لم يتم وضع تعريف قانوني مناسب للعنف النفسي، مثل النقد الشديد من المدير، وهو أحد أشكال العنف النفسي داخل بيئة العمل.

وأوضحت نسمة، أنه فيما يخص الجزاءات، فإن التحديات تكمن في أن القانون اعتمد على لوائح المنشآت في الجزاءات، مما يعرض القانون لسوء الاستخدام وضعف آليات الإنفاذ؛ بسبب نقص مفتشي العمل والمحسوبية وغياب الرقابة، لافتًة إلى أن القانون لم يشمل عمال اليومية، بالإضافة إلى وجود تحديات ثقافية تتعلق بعدم التوعية بالتحرش والتنمر للعمال.

وأثنت على أن القانون حظر التمييز وتوسع في سرد أشكاله، وأجاز التمييز الإيجابي للنساء، ممتثلًا للاتفاقية 111، موضحًا، أن إجازة الأمومة في القانون هي الأطول في المنطقة العربية، لكن تحدي المادة في القطاع الخاص هو أن ذلك قد يجعل أصحاب العمل، يتجنبون توظيف النساء.

وأكدت المحامية المتخصصة في القضايا العمالية على ضرورة وجود حماية عملية ومؤسسية داخل بيئة العمل، مثل قنوات سرية وآمنة لتقديم الشكاوى، وإجراءات سريعة للتحقيق، وعقوبات إدارية ودعم للضحايا في قضايا التحرش، فضلًا عن وجود تفاوت في مرتبات الذكور والإناث في أماكن العمل، مما يستدعي تفعيل الرقابة من مكاتب العمل على القطاع الخاص.

واختتمت حديثها بالتأكيد، على أن ارتفاع الرسوم الإدارية والقضائية، يجعل العامل يتنازل عن رفع الدعوى ضد المنشأة، منوهًة إلى أن نص القانون على إنشاء محاكم مختصة لم يغير الوضع الحالي، حيث يوجد دوائر خاصة بالعمال، ورغم ذلك، فإن وقت التقاضي ما زال طويلًا، واقترحت أن وجود خبير مقيم ومتفرغ قد ينجز الأمور بشكل أسرع.

قانون له تاريخ

وكان صابر بركات المحامي واستشاري منظمة العمل الدولية قد استهل مداخلته عن القانون الجديد بشق تاريخي مهم أوضح من خلاله تطورات ومراحل التشريعات العمالية في مصر.

إذ استعرض بركات تاريخ التشريعات العمالية في مصر، مشيرًا إلى أن أول تشريع للعمل صدر عام 1907، وقبله كان القانون المدني لعام 1882 يتضمن بابًا خاصًا بتنظيم ما سُمي بـ”تأجير العمال”، لافتًا إلى أن عام 1897 شهد تنظيم العمل بعقود لأول مرة، تلاها إنشاء “مصلحة العمل” التي كانت تتبع وزارة الداخلية، حيث كان يُنظر إلى ملف العمل على أنه ملف أمني، وفي عام 1927 تحولت المصلحة إلى هيئة مستقلة ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأشار بركات إلى أن فلسفة القوانين السابقة كانت تقوم على “التعاطف مع الضعفاء”، وظهر ذلك في قوانين 1919 التي ركزت على تشغيل الأطفال والنساء وإصابات العمل، ومنذ منتصف الستينيات، بدأ التركيز على محور التأمينات الاجتماعية على العمال ويشمل الشيخوخة والعجز والوفاة.

وفي عام 1920، دخل قانون العمل مرحلة مختلفة، بعد شكاوى من اتحاد العمال الدولي بشأن أوضاع العمل في مصر، ما دفع الحكومة في عام 1931 إلى دعوة منظمة العمل الدولية لتحسين صورتها.

وأكد بركات أن إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء آنذاك صرح أمام البرلمان أن الدولة لا تستطيع أن تتحمل أعباء إضافية للعمال، لأن ذلك من شأنه التأثير على الصناعة، وفي عام 1933، أرسلت منظمة العمل تشريعًا يتضمن العديد من حقوق العمال، وبدأت مصر في إصدار تلك التشريعات عام 1936، ووقتها تم إنشاء نقابات عمالية كخطوة وصفها بالتاريخية.

وتابع مستشار منظمة العمل الدولية، أنه بعد ثورة يوليو 1952، صدرت ثلاثة قوانين عمل منفصلة وهي خاصة بعقد العمل الفردي، وإصابات العمل، والنقابات، ثم تم دمجها في القانون الموحد رقم 91 لسنة 1959.

وأوضح بركات، أن فلسفة القوانين بدأت تتغير مع القانون 137 لسنة 1981، حيث بدأ “تحرير علاقات العمل” والتخلي عن بعض امتيازات العمال تحت شعار “التوازن” بين أصحاب العمل والعمال والحكومة، وهي العقيدة التي استمرت في القانون الحالي.