جربت مصر ثلاث مرات، أن تقفز من صندوق التخلف إلى آفاق التقدم، الأولى مع محمد علي باشا، والثانية مع حفيده إسماعيل، والثالثة مع جمال عبد الناصر. الرجال الثلاثة اجتهدوا أن تخرج مصر من ضفاف النهر إلى ما حولها:

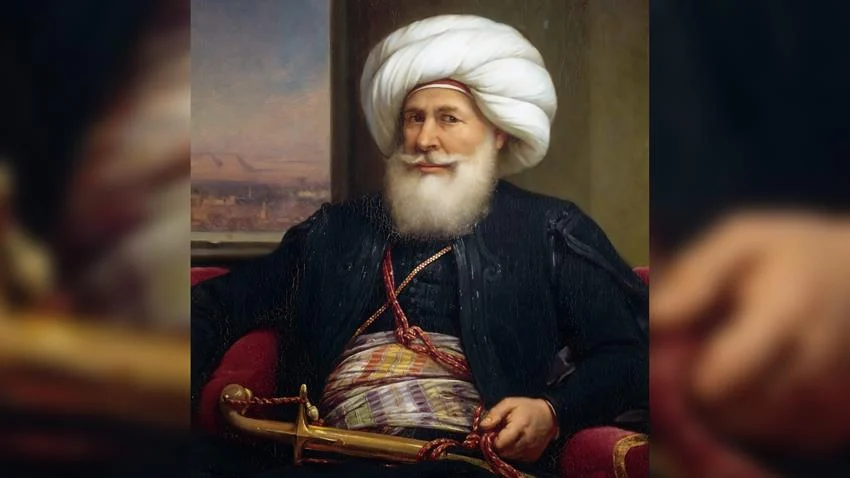

1 – ذهب بها محمد علي باشا إلى الجزيرة العربية والبحر الأحمر واليمن والسودان والشام والأناضول، وكان طريقه مفتوحاً إلى الآستانة ذاتها، لولا التوازنات الدولية التي وقفت في وجهه، ثم أرغمته على الخروج من الشام، ثم ألزمته التقيد بمصر والسودان وبعض جزر المتوسط، فارتد الباشا إلى ضفاف النيل شماله وجنوبه، بعد أن جردته أوروبا من إمبراطوريته التي فتحها بسيفه وهمته وذكائه وسعة حيلته وصبره ودأبه، لقد كان الباشا- بمعايير القرن التاسع عشر- من القادة العظماء الذين شادوا إمبراطوريات من الصفر أو من حطام مجتمعات مهلهلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وفي عهد لم يكن في الشرق ما يضاهي مصر، كانت مصر تقفز قفزة كبرى، وتتوثب وثبة عالية بعيدة، تتفوق بها كثيراً على إيران القاجارية، كما تتفوق بها على تركيا العثمانية، وكلتيهما كانتا غارقتين في الاستبداد المقرون بالفساد والتحلل الداخلي، كما كانت كلتاهما خاضعتين لتسلل أكثر من نفوذ أوروبي، يفقدهما الحد الأدنى من استقلال السياسة والقرار، أما الباشا فكان القوة الوحيدة التوسعية في الشرق الأوسط، يتوسع شمالاً، ويتوسع جنوباً، ويبني مؤسسات دولة حديثة وفق المعايير الأوروبية دون أمرين: دون أن يسمح لأي قوة أوروبية بالتدخل في شؤونه أو التأثير في قراره أو تغليب مصالحها وحساباتها على مصالحه وحساباته، ثم دون أن يستلف أو يقترض أو يستدين جنيهاً واحداً، وكل ما هنالك أنه أنشأ اقتصاداً إنتاجياً يعمل بكفاءة عالية في استثمار الموارد المحلية، ووضعه في قبضته، فهو من يسيطر عليه من المزرعة حتى المصنع حتى المتجر المحلي حتى السوق العالمي. لكن في نهاية المطاف عاش الباشا السنوات العشر الأخيرة من حياته وحكمه، وهو إمبراطوريته تتقلص ومشروعه يتفكك، وجيشه تُفرَضُ عليه القيود في عدده، كما في تسليحه كما في مجال حركته، ومن ثم تراجعت نهضته الصناعية، إذ فقدت أكبر سوق وأكبر مستهلك لها، وهو الجيش الضخم، وبطبيعة الحال لم تقدر على المنافسة مع الصناعات الأوروبية، كما فقد الباشا القدرة على فرض حماية جمركية، تحمي الصناعات المحلية من المنافسة الأوروبية غير المتكافئة.

تجربة الباشا مثال للنجاح الذي لم يكتمل، مثل للوثبة التي انتهت بالوقوع في بئر عميقة، مثال للقفزة التي انتهت خارج الهدف. بعض إنجازاته الكبرى، ما تزال صامدة في وجه الزمن، إنجازاته الفرعونية بالذات، لقد كان الباشا الألباني، كما وصفه الدكتور جمال حمدان “آخر المماليك العظام وأول الفراعين الجدد”، آخر المماليك العظماء مثل الظاهر بيبرس الذي كان واحداً من أعظم القادة الكبار في الحرب والسياسة والإدارة والحكم والتنظيم في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي، وعلى يديه عرفت مصر نهضة شاملة، ارتفعت بها فوق القوتين الأوروبيتين فرنسا وبريطانيا، وأول الفراعين الجدد، تعني أن إحياء الدولة المركزية وتركيز السلطة يخلق بالضرورة فرعوناً جديداً قابضاً بيده على كل زمام السلطة ولجامها، فقبل محمد علي باشا كانت السلطة في مصر ممزقة بين سلطان عثماني ضعيف في الأستانة له على مصر سيادة عليا مهترئة، ثم والي عثماني يقيم في القلعة، يسترزق ويستربح من موقعه، ولا يملك من أمر السلطة إلا صورتها الرمزية، ثم حامية عثمانية تمثل أعلى صور الفساد، حين تمتد يد العسكر إلى أرزاق الناس، ثم القوة الفعلية للسلطة، وهم أمراء المماليك الذي كانوا يمثلون شبكة إدارة محلية منتشرة في العواصم والحواضر والبنادر والقرى والكفور والنجوع، وبأيديهم مقاليد الإدارة اليومية لحياة المصريين، وكانوا فرقاً ترتزق وتستربح ولا تتورع عن أي فساد، والصراع بينهم لا ينتهي، وتتعدد ولاءاتهم لجهات أجنبية لها مصالح في مصر مثل روسيا بالذات ثم فرنسا وبريطانيا ولكل دولة أوروبية لها قنصل، يمثلها في القاهرة أو الإسكندرية. كانت عظمة الباشا في التاريخ، أنه كنس كل هؤلاء من مجرى التاريخ، لقد أجرى الباشا بكفاءة عالية جراحة ماهرة أزال بها هذه الأورام من جسد التاريخ المصري، فنقله من العصر الوسيط إلى العصر الحديث. الباشا أخذ مصر من المماليك والعثمانيين كياناً متداعياً مهلهلاً، فهو نفسه حين تولى منصب الوالي 1805، لم تكن سلطته تتجاوز حدود القاهرة آنذاك، وكان عليه أن يقاتل، كما قاتل مينا نارمر 3200 قبل الميلاد، حتى يعيد توحيد البلاد تحت سلطة مركزية واحدة قادرة على بسط سلطة القانون ونشر الأمن والاستقرار، وتتمتع بكافة حقوق السيادة الوطنية باستثناء التزامات مصر كولاية عثمانية تجاه السلطان العثماني، أنجز الباشا لمصر مركزاً سياسياً مستقلاً، لكنه عجز- بضغوط أوروبا- عن تحقيق مركز قانوني مستقل لمصر في القانون الدولي، فعاش ومات والياً عثمانياً ومصر كذلك ولاية عثمانية، لكن من الناحية الفعلية شقت مصر تحت قيادته نصف الطريق لإعادة اكتشاف نفسها كهوية وطنية مستقلة، وقد اكتمل الطريق، وبلغ ذروته بين الثورتين العرابية 1881 ثم ثورة 1919. مائة عام بين تأسيس الجيش الحديث 1820، وأعظم ثورة مدنية في تاريخ مصر 1919، ولولا الباشا ما كان الجيش، ولا كانت الهوية الوطنية، ولا كانت الثورة المدنية، ولا كانت مصر التي نعرفها الآن دولة موحدة التراب الوطني متماسكة النسيج الاجتماعي، يجري فيها نهر النيل من جنوبها إلى شمالها، يمنحها روح الكتلة التي لا تعرف الانقسام، ولا تدركها الشروخ. الذي يغيب عن علم الكثيرين، فيما يختص بفضل محمد علي باشا في هذه النقطة، أن مصر خلال حكم العثمانيين الطويل كانت اسمياً ولاية واحدة عليها والي واحد، لكن عملياً كانت ولايتين: شمالها ولاية، وصعيدها ولاية. وهذا بعض من تراث العثمانيين الذي يعود إليه ما نراه في الشام من تمزق، فقد أخذوا مصر والشام، وهما دولة مملوكية واحدة موحدة، ثم فصلوا مصر عن الشام، ثم مزقوا الشام ولايات وطوائف ومذاهب، واستثمروا الخلافات بينها، وغذوا الحزازات الدينية والعرقية والمذهبية، ولعبوا على الصراعات حتى داخل كل طائفة، وهذا يفسر لك بعض ما تراه في سوريا من انقسامات من كل شكل ولون بعد سقوط ديكتاتورية الأسد التي كانت توحد سوريا بالحديد والنار. وهذا هو ما فعله العثمانيون بالعراق، فقد جعلوه ولايات وعرقيات ومذهبيات متنازعة متخاصمة، فلم يتوحد إلا مع الانتداب البريطاني، ولم يلتئم إلا مع ديكتاتورية البعث، ومن بعد سقوط البعث، عاد العراق للحزازات الدينية والمذهبية والعرقية من جديد. مصر مثال فريد ثم وحيد؛ لأن نهر النيل ضمن منذ الأزل وحدتها، ثم لأن محمد علي باشا جمع كل السلطات في يده، فوهبها وحدة السلطة ووحدة القرار ومركزية التخطيط والإدارة والتنظيم والحكم والبيروقراطية الواحدة في التجنيد والتعليم والضرائب والجمارك والزراعة والتجارة المحلية والتجارة الخارجية إلى آخره.

………………………….

لماذا إذن انتهى مشروع الباشا إلى سراب؟ لماذا لم يكن نقطة انطلاق يبني عليها من جاء بعده؟ لماذا سار خلفاؤه من بعده بغير بوصلة هادية، فوقعت مصر في قبضة الاحتلال ثلاثة أرباع قرن؟

حدث كل ذلك؛ لأن مشروع الباشا: كان همة قائد، ومشروع دولة، وإرادة سلطة، وقرارات من أعلى، ومبادرات رسمية.

تم إجهاض المشروع العظيم؛ لأنه: لا مكان فيه لمبادرات الأفراد، ومعلوم أن مبادرات الأفراد كانت هي عصب وجوهر النهضة الأوروبية: الإصلاح الديني كان مبادرات فردية، ثم بعد ذلك، تولت الدولة رعايته، النهضة العلمية كانت مبادرات فردية، ثم بعد ذلك، تولت الدولة رعايته، الكشوف الجغرافية كانت مبادرات فردية، ثم تولت الدولة رعايتها، الاستعمار ذاته كان مبادرات فردية، ثم تولت الدولة رعايته، بل الثورة الصناعية ذاتها، كانت مبادرات فردية، ثم تولت الدولة رعايتها.

الأصل في نهضة الغرب هو الإنسان وهمته وعزيمته وطموحه وروحه الوثابة، ومنها تأتي وثبة المجتمع ثم تأتي وثبة الدولة.

أما عندنا، فالآية معكوسة، كل شيء يبدأ بالدولة، ويمر عبر السلطة وينتهي بهما، لذا تفتقد الينبوع المتجدد الوثاب الذي هو روح الأفراد ومبادراتهم ومغامراتهم وطموحاتهم.

لهذا ازدهرت نهضة الباشا بصعوده، ثم أَفَلت بهبوط نجمه.

قفزت مصر معه إلى الأعلى، ثم سقطت معه في بئر سحيقة، وقد أدركه خرف الشيخوخة، ومات في دراما يرثى لها.

………………………………..

الحديث مستأنف الأسبوع المقبل بمشيئة الله.