نحن نفهم الهوية على نحو خطأ، ونغفل أننا على خطأ، ثم نتصارع حول الخطأ، نتصارع كأننا نخوض معركة حياة أو موت، وهي معركة وهمية على جبهات الفراغ والخواء والعدم. الهوية ليست ما ورثناه عن الماضي من حضارات، الهوية هي ما نصنعه اليوم، وبأنفسنا من حضارة نعيد بها رسم صورتنا وتحديد مركزنا وموقعنا في الحضارة المعاصرة، كم نملك من قرارنا؟ كم نصنع من ثروات؟ كم نبدع من علوم وآداب وفنون وأفكار؟ كم نعتمد على أنفسنا؟ كم يعتمد العالم علينا إلى أي مدى نشعر بوجودنا، إلى أي مدى يشعر العالم بأهمية أننا موجودون فيه ومعه.

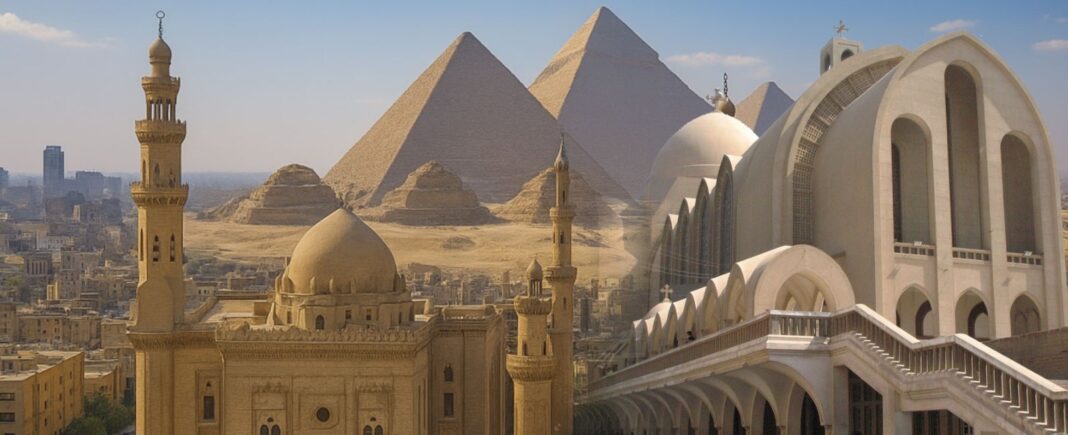

الهوية شأن متحرك متجدد متغير، كما هو شأن كل شيء في الوجود، فكرة الثوابت فكرة نصفها صحيح وهو المتعلق بالجغرافيا والتاريخ ولكن نصفها الآخر ليس أكثر من خرافة بليدة كسولة، تلبي حاجتنا إلى مكيفات ومخدرات عقلية، نتعاطاها فنشعر بالأمان الزائف والفخر الكاذب. الهوية ليست في الموروثات التي انتقلت إلينا عن الماضي: مصر القديمة وحضارتها التي عاشت أربعة آلاف عام ثم أفَلت، ثم حضارات الغزاة من فرس وإغريق ورومان، ثم حضارة الفتح العربي الإسلامي التي بدأت بالخلفاء، وانتهت بالفاطميين ثم أعقبهم مسلمون أكراد، ثم مماليك مجلوبون من وسط آسيا ثم عثمانيون حتى قبل مائة عام من الآن، فقد استمرت مصر عثمانية حتى الربع الأول من القرن العشرين.

اليوم، هذه كلها موروثات من الماضي، تحيا فقط كثقافة، بعضها مُلهم وحافز، وبعضها محبط وعبء، يلزمها فرز واختيار أصلحها، وليست أصناماً تُعبَد وتُقدَس أو تُهجَر وتُكفَر، وهي في كل الأحوال مصادر غناء وثراء ثقافي لا حدود لعظمتها، لكنها تظل ثقافة موروثة، يتجدد الصالح منها، بقدر ما نجتهد ونبدع في قراءته وفهمه واستيعابه وتأويله والاستعانة به في نسج خيوط الهوية المعاصرة.

الهوية المعاصرة لها معنى واضح وضوح الشمس: وطن واحد لجميع مواطنيه على قدم المساواة يعيشون في دولة عادلة، تخضع للدستور والقانون، يتمكن فيها مواطنوها من تنمية حياتهم المادية والأدبية، ينتجون من الثروات ما يكفل لهم طيب العيش، وينتجون من العلوم والآداب والفنون ما يضمن لهم حُسن الذكر في عصرهم والعصور التي من بعدهم، باختصار شديد: الهوية المعاصرة هي مواطن محترم في بلد محترم، مواطن يلقى الاحترام في بلده، وبلده يلقى الاحترام في العالم. باختصار أشد: الهوية المعاصرة هي قيمة المواطن في وطنه. وبرمزية سريعة: الهوية المعاصرة باتت تتلخص في هيبة جواز السفر الذي تتحرك به في مطارات العالم، فمنها جواز سفر تنال به الاحترام، وتُعامل بكرامة، ومنها جواز سفر يجعل صاحبه محل شك وارتياب وقلة قيمة.

الهوية المعاصرة هي قيمتك في بلدك، هي حريتك، هي كرامتك، هي العدل الاجتماعي الذي يكفل لك تعليماً، تنمو به شخصيتك وتتفتح به عقليتُك، وتزداد به قدراتك، ويمكنك من طرق أبواب الرزق وحيازة فرص العمل، ويكسبك الثقة في نفسك، ويمنحك الرضا عن حياتك، كما هي العدل الاجتماعي الذي يكفل لك ما يصون إنسانيتك في لحظات ضعفك من طفولة ومرض وفقر وبطالة وشيخوخة وتقاعد، فلا معنى للهوية الوطنية إذا عجزت عن إعزاز مواطنيها وتقديرهم واحترامهم والوفاء بما لهم من حقوق واقتضاء ما عليهم من واجبات، بدون ذلك، بدون الحقوق العادلة والواجبات المتكافئة تتحول الهوية الوطنية إلى مخزن مظلم تنحشر فيه أرواح البشر حتى تتعفن وهي على قيد الحياة. لا أقصد من وراء ذلك، أن تكون الهوية الوطنية جنة مثالية أو مدينة فاضلة على الأرض، لا أقصد هذا، فهذا مستحيل ما دام بقي البشر بشراً، لكن أقصد الخروج من ابتذال الهوية الوطنية الذي جعل منها جنة للأقلية المحظوظة من طبقة من فئة الحكام ومن حولهم، في مقابل أن تكون جحيم الأغلبية، أقلية تتمتع وأغلبية محرومة، أقلية محظوظة تتبغدد على نفقة أغلبية مظلومة، أغلبية عليها وحدها سداد فواتير الوطنية وتحمل مغارمها.

تجادلنا منذ مطلع القرن العشرين، وما زلنا نتجادل حول ثلاث ثقافات، ثلاث هويات تاريخية: فرعونية أم عربية أم إسلامية؟ جدل لا يخلو من عنصرية ومن أغراض سياسية، ففرعونية تعني الاكتفاء والانكفاء عن محيطنا كما تعني الاستعلاء والتفوق بأثر رجعي، كما تعني التخفف من التزاماتنا العربية. وعربية تعني حقبة المد القومي سواء ضد العثمانيين، وهذه كانت في الشام بعد الحرب العالمية الأولى، ولم تكن في مصر، لكن جاءت مصر مع الفكر القومي العربي الذي أوسعت له مصر مكاناً في الحقبة الناصرية، ثم عربية كانت تعني المد القومي العربي بعد الحرب العالمية الثانية ضد الاستعمار الأوروبي في مراحله الأخيرة، وهذه عزف عليها الرئيس عبد الناصر كثيراً. أما إسلامية فهي تعتبر نفسها الحقيقة التاريخية التي نسخت ما قبلها كله، كما هي الحقيقة التي دامت حتى شكلها العثماني الأخير عند الربع الأول من القرن العشرين، الإسلامية انزوت من الحكم لصالح الوطنية والقومية، لكن بقيت في الضمير العام لعموم الناس العاديين، حتى لو لم تتبناها تنظيمات إيديولوجية، فكرة الأخوة الدينية بين كافة المسلمين كأمة إسلامية واحدة مستقرة بين جمهرة المسلمين دون عناء، لكن هذه الجمهرة من البسطاء تتسامح، ولا تتعارك ولا تشغب على طروحات مثل الوطنية والقومية، كما لا تتوقف كثيراً عند فرعونية، هذه الجمهرة عافاها انشغالها بلقمة العيش وأعباء الحياة عن سفسطة الهوية وجدل الأيديولوجيا وترف الأفكار الرخيصة غير المثمرة وغير العملية.

مصر تكون أكثر جمالاً وثراءَ وجاذبية، عندما تحتضن ويتسع صدرها وضميرها وعقلها لكافة هوياتها التاريخية الموروثة من الفرعونية حتى الإغريقية حتى الرومانية حتى العربية والإسلامية، حتى وصلت إلى هويتها المعاصرة، هذه مصالحة تاريخية، تنتظر لحظة عبقرية شريفة، تتوقف عن ضيق الأفق، كما تتوقف عن سوء النية، عندما تتعامل تلعب بالموروث الثقافي لأغراض سياسية.

يمكن تلخيص تاريخنا المعاصر مع مسألة الهوية في نقاط موجزة:

1ــ بدأت بلورة الهوية الوطنية المصرية مع ازدواج الاحتلال ثم الحكم البريطاني الفعلي للبلاد مع بقاء السيادة العثمانية الشكلية مع الحكم التنفيذي الصوري لأسرة محمد علي باشا، تعاون في هذه البلورة طبقة الأعيان أو كبار الملاك من الفلاحين المصريين، أي الذين ليسوا من أصول تركية أو شركسية أو غيرها، مع الخديوي عباس حلمي الثاني، مع زعيم شعبي مثل مصطفى كامل وحركة جماهيرية، تمثلت في الحزب الوطني، ثم وصلت لصياغتها المثلى في كتابات مفكر من الوزن الثقيل هو أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وكانت خلاصة ذلك كه: مصر للمصريين ليست للعثمانيين وليست للإنجليز، كان مصطفى كامل- بتعبير صبحي وحيدة- أول إنسان مصري تتجسد فيه فكرة الوطنية، وأضيف أنها كانت وطنية مثالية حالمة .

وكان لطفي السيد من وضع الصياغة الفلسفية لفكرة الوطنية كوقود ومحرك وطاقة وبوصلة للدولة المصرية كما نراها- عملياً- حتى هذه اللحظة.

2 ــ لم يتفاعل المصريون مع فكرة القومية العربية عند ازدهارها في الشام والعراق ضد العثمانيين في الربع الأول من القرن العشرين، لكن مصر في النصف الأول كله من القرن العشرين أنجزت- رغم الاحتلال- نموذجاَ في التطور الحضاري، كان مُلهِماً لكل العرب، كانت مصر في أول سطر ثم كان فراغ من سطور كثيرة، ثم كانت باقي الشعوب العربية، ثم في الربع الثالث تبنت مصر شعارات القومية العربية، حتى انطفأت صباح 5 يونيو 1967.

فترة النصف قرن الأولى من القرن العشرين، لم تكن مصر ذات نزعات قومية عربية، لكنها كانت الرائدة في انعاش وإحياء وتجديد الثقافة والأدب والتراث العربي، وعلى المنوال ذاته كانت مصر في الفترة ذاتها في صراع مع الاستعمار الأوروبي، لكنها في الوقت ذاته، أخذت عن أوروبا، كلما استطاعت أن تقتبسه من أنوار حضارتها، زاوجت مصر- بعبقرية- بين ماضيها وحاضرها، بين تراثها وأوروبا، فكانت مركز ابداع خلاق أنتج أنبغ نخبة فكرية عرفتها مصر المعاصرة، كما أنتجت نواة كافة المؤسسات الحديثة: القضاء، الجامعة، الصحافة. هذا التفوق، هذا النبوغ، عبقرية الأفراد، حداثة المؤسسات، كل ذلك هو ما أعطى مصر هويتها الوطنية التي اكسبتها الاحترام في العالم العربي، رغم أنها كانت- عملياً- تحت سيادة الاحتلال بصورة فعلية.

3 ــ ترجمة فكرة النبوغ والتفوق نفسها في الصياغة العبقرية للهوية الوطنية مع ثورة 1919، حيث بلغت فكرة الوطنية المصرية ذروتها الأعلى، لكنها انحبست في إطار طبقة كبار الملاك ومصالحهم وطبقة الأفندية والتجار ومصالحهم، وتهمش فيها الفقراء والعمال والفلاحون وأبناؤهم الصاعدون الشاغلون للسلالم الأدنى في ترتيب الطبقة الوسطى، من هؤلاء تشكلت حركة الإخوان المسلمين التي أجهزت- بهدوء- على الهوية الوطنية، قبل أن تكتمل وسحبت منها شرائح اجتماعية واسعة، لم تتطور فكرة الوطنية إلى أفق يرضي ويستوعب عامة الناس من فقراء وعمال وفلاحين وشرائح دنيا من الطبقة الوسطى من صغار الموظفين وصغار التجار والمتعلمين الذين لا نصيب لهم في الحراك الاجتماعي، دخلت فكرة الانتماء الإسلامي من جديد تزاحم الانتماء الوطني، فقط بعد عشر سنوات من ثورة الوطنية المصرية المحضة 1919، وفقط بعد سنوات لا تتجاوز أصابع اليد بعد سقوط العثمانية كآخر تجسيد تاريخي للانتماء الإسلامي المتجاوز للقوميات الوطنية. ساعد على ذلك أن العواطف لدى عامة الناس تميل لذلك، ثم كان الملكان فؤاد ثم فاروق يعتبران نفسيهما أولى بمنصب خليفة المسلمين بعد أن سقط، كلاهما كان عثمانياً في أعماقه، وكلاهما أمد حركة الإخوان بأهم أهدافها، وهو إحياء الخلافة الإسلامية، فنعمت الحركة في عهد فؤاد ثم فاروق بدعم غير محدود، به انتشرت ونشرت فكرتها.

4ــ منذ نهاية الحقبة الناصرية، ومصر تنسحب- بصورة إيجابية- من الأيديولوجيا عموماً، مصر الرسمية لا تشغل نفسها بسؤال الهوية، هي في ذلك مثل عامة المصريين، يشغلها قضايا عملية ولا وقت عندها لسفسطة نظرية حول الهوية المراوغة، ومن الناحية العملية عادت مصر- كجهاز دولة- للفكرة الوطنية أي مصر للمصريين، حتى لو كانت في التطبيق مصر لبعض المصريين المحظوظين، وليست لهم كلهم على قدم المساواة، استقرت فكرة الدولة الوطنية دون أن تنساق وراء التزامات غير مُلزَمة بها كدولة وطنية، وتتحمل الضغوط عليها- بصبر وحلم وجسارة- حتى لا تخرج عن مسارها. باتت حاسمة في أنها لن تبادر بحرب إلا للدفاع عن أمنها القومي، ولن تساهم في حرب خارج حدودها إلا من منطق الدفاع عن أمنها ومصالحها بالدرجة الأولى والأخيرة، والأمر ينطبق على قرار السلام، ما دام هو في مصلحتها كدولة وطنية تنوب عن أمن وأمان كافة المصريين في الداخل والخارج.

5- استقرار خيار الدولة الوطنية يتعرض بين الحين والآخر إلى امتحان عنيف، يقع ضمير الدولة تحت ضغط ثقيل، بين عاطفتها القومية تجاه الأشقاء العرب، وبين التزامها بمصالح المصريين المجردة، تحاول تهدئة أزمة الضمير، تنجح أحياناً، وتخفق أحياناً، لكنها لا تتوقف عن السعي للتوفيق بين عواطف الانتماء العربي والتزامات المصالح الوطنية المحضة.

……………………………………..

لو سألتني عن هوية مصر الآن، لقلت لك: هي مصر المستقرة، مصر المستقرة وسط عالم عربي مأزوم مضطرب محترب منقسم متفكك، عالم عربي سوف يظل يتكاثر انقسامه وتفككه إلى نهاية القرن. مصر المستقرة هي عصارة تاريخها المبدع، هي خلاصة تجاربها في كافة مراحل تاريخها بكل ثقافاته وحضاراته. مصر المستقرة هوية كافية في هذه المرحلة من التاريخ، لكن بشرط واحد: تنطلق مصر المستقرة دون إبطاء لتستكمل هويتها المستقبلية: وطناً حراَ حديثاً، يحتضن كل مواطنيه على قدم المساواة يبنونه بالحرية والعلم والعقل والعدل.