مصر لها زمن اسمه “الحاضر الممتد”، حصة زمنية واحدة بدأت مع بكوات المماليك في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ومازالت حية حاضرة راهنة حتى اليوم والغد، تفاصيل هذه اللحظة تختلف أشكالها ومسمياتها من بكوات المماليك إلى جنرالات نابليون، إلى الباشوات العثمانيين من جديد، إلى خديوية محمد علي باشا وذريته -والبريطانيون من خلفهم ومن فوقهم- إلى ضباط 23 يوليو ومن جاء بعدهم من ضباط الجيش المصري، من البكوات إلى الباشوات إلى الجنرالات.

اقرأ أيضا.. مصر التي حكمها نابليون

تختلف الألقاب والمسميات لكن بقي المضمون واحدا لم يتغير، مضمون الحكم بما هو علاقة بين السلطة والشعب هو هو، من حيث إن الحاكم له كل شيء، ومن حيث إن الشعب عليه كل شيء، من حيث إن الحاكم على صواب ومن حيث إن الشعب على خطأ، من حيث إن الحاكم على حق طالما هو على قيد الحياة وعلى الكرسي، ومن حيث إن الشعب على باطل من حيث المبدأ، من حيث إن تقدير المصالح من اختصاص الحاكم، ومن حيث إن الشعب لا يعلم مصلحته، من حيث إن العقد الاجتماعي يقوم على الإملاء من طرف الحاكم وعلى الإذعان من طرف المحكوم. اختلفت شعارات كل أولئك لكن بقي مضمون الحكم وحشوته واحدة: استبداد محلي كأنه استعمار أجنبي، واستعمار أجنبي كأنه استبداد محلي، والشعب يسدد فواتير هؤلاء وأولئك من قوته ومن حريته ومن فرصه في الحياة.

فإذا تركت الشعارات جانبا تبين لك أن الدولة الحديثة التي غايتها خدمة مواطنيها لم تبدأ بعد، وأن الجمهورية قديمة أو جديدة لم تبدأ بعد، وأن الدولة المدنية المحكومة بالدستور والقانون لم تبدأ بعد، وأن عهد المواطن أولا لم يبدأ بعد، ومازال الطريق لكل ذلك طويلا وبعيدا بسبب ما يعترضه من بنية تحتية قوية ومتجذرة للديكتاتورية، فطبقات الاستبداد والتسلط يتراكم بعضها فوق بعض، يستقر اللاحق منها فوق السابق، ويتعانق الاستبداد الجديد مع الاستبداد القديم في تناغم وانسجام، فالجديد مولود من القديم، والقديم يطمئن لمستقبله في الجديد.

الظاهر من الاستبداد ليس هو كل الاستبداد، الاستبداد في الدولة المصرية له أعماق سحيقة تكفي لتغذيته وتقويته وصلب طوله وحفظ استمراريته، هذا العمق ابتلع كل ثورات المصريين مثل تمساح ابتلع عصفورة حامت فوق رأسه، فعقب كل ثورة يزداد الاستبداد قوة، فينقض عليها ولا تبقى منها غير الذكرى، ويظل المشهد كما هو سواء كان عدد المصريين مليونين ونصف المليون عند بكوات المماليك أو دولة على بك الكبير 1768 أو كان عدد المصريين يزداد كل عام بالرقم ذاته عند الجمهورية الجديدة أو دولة ما بعد 30 يونيو 2013.

في هذا الحاضر الممتد من بكوات المماليك في النصف الثاني من القرن الثامن عشر حتى الجمهورية الجديدة أو دولة ما بعد 30 يونيو 2013 يمكن الوقوف أمام ثلاث ظواهر:

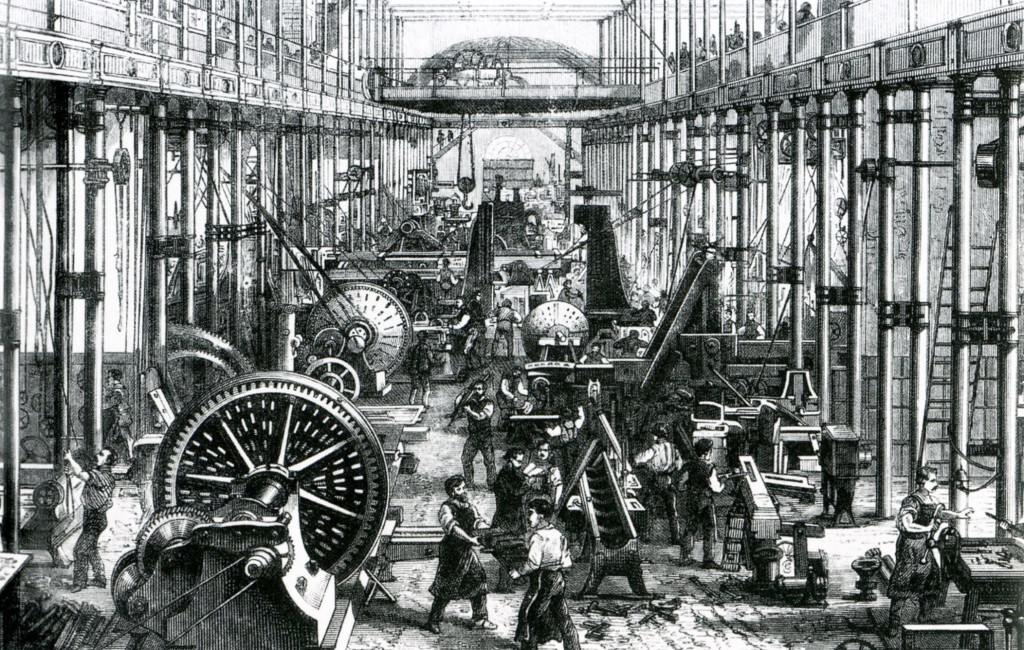

الأولى: كان بكوات المماليك الذين وضعوا أيديهم على اقتصاد وتجارة البلاد في وقت كانت فيه الثورة الصناعية في لحظة ولادتها الأولى في أوروبا، كانت سياسة البكوات الاقتصادية تقوم على تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق تصدير المواد الخام، واستيراد البضائع المصنعة، بدلا من تصنيعها ثم تصديرها، وبهذه الطريقة تمكنوا كذلك من السيطرة على المدينة وعلى الريف، وإبقاء جموع الفلاحين والعمال والحرفيين فقراء مقهورين. انظر ص 531 من عفاف لطفي السيد مارسو، مصر في عهد محمد علي. ثم اقرأ في ص 22 من هنري دودويل، الاتجاه السياسي لمصر في عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة، يقول: “الخراج الذي كان ينتزعه بكوات المماليك من البلاد يذهب في شراء الثياب الفاخرة وملء الاسطبلات بأفخر الجياد العربية وتزيين القصور بأثمن السجاد الشرقي وجلب أجمل بنات الرقيق إلى الحريم ووضعهن تحت حراسة الخصيان العبيد، وبالجملة فإن مصر في عهد بكوات المماليك كان مثلها مثل الهند تحت حكم أمراء المغول سواء بسواء، لم يكن يخطر لأي قافلة من القوافل أن تقطع الطريق من السويس أو القصير على البحر الأحمر إلى القاهرة في أمان إلا إذا كانت مصحوبة بقوة حراسة كبيرة مسلحة.

ثم يلفت دودويل الانتباه -في كتابه المطبوع 1931- إلى نقطة هامة جدا، إذا يذكر أن أوروبا في القرن الثامن عشر أنجزت إنجازين عظيمين عليهما مدار التاريخ الحديث وهما: قوة البخار في الصناعة والملاحة، والتنظيم الحديث للجيوش في قوة مشاة منظمة مصحوبة بمدفعية قادرة على فك الحصار وهدم الأسوار، بينما بقيت العسكرية التركية والمملوكية متخلفة على قديمها، حيث تتكون من قوة جنود راكبة، وهو يصفها تلك القوة التركية بأنها حتى حصار فيينا الأخير 1683 كانت تضمن لتركيا التفوق على أوروبا، لكن المشاة الأوروبية المنظمة والمصحوبة بالمدفعية وضعت أوروبا في الصدارة وذهبت تركيا للضعف ثم الاضمحلال، ويشارك دودويل -وهو انجليزي- مؤلفي موسوعة “وصف مصر” من علماء الحملة الفرنسية في وصفه لقوة بكوات المماليك إذ يقول “جيوش بكوات المماليك كانوا قوات راكبة غير نظامية وظلت حتى القرن السابع عشر أشجع وأسمى قوة راكبة غير نظامية في كل أنحاء العالم”. وفي ص 40 من المجلد الأول من “وصف مصر” يوصف المماليك بأنهم ” فرسان متألقون لكن غير مدربين على الحرب الحديثة”. ولذلك كانت حملة نابليون نزهة حربية لولا تدخل الانجليز الذين أغرقوا أسطول نابليون في الثاني من أغسطس 1798 بعد أسبوع فقط من دخوله القاهرة مظفرا في 23 يوليو 1798 وبعد عشرة أيام فقط من هزيمته النهائية والحاسمة للمماليك في موقعة إمبابة أو الأهرام، ثم الثامن من مارس 1801م حاربوا خليفته الثاني منو في البر والبحر وهزموه وأجلوه عن مصر، واحتل الانجليز مصر من رحيل الفرنسيين في 1801 حتى 1803 ثم عادوا لاحتلالها 1807 ثم أنجزوا الهدف بصورة حاسمة بعد هزيمة العرابيين في التل الكبير ثم دخول القاهرة في منتصف سبتمبر 1882.

هؤلاء البكوات في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وضعوا أساس ما يسمى الدولة الحديثة في نخبة قليلة تستولي على الحكم ثم تضع يدها على الاقتصاد ثم تخلق طبقة مترفة تعيش في نعيم على حساب الأغلبية من الشعب، تكررت تجربتهم في عهود محمد علي باشا وخلفائه حتى الملك فاروق عند منتصف القرن العشرين، ثم تكررت مع حكم ضباط الجيش حتى وصلت ذروتها في عهد الجمهورية الجديدة بعد 2014. دائما كانت توجد طبقة حاكمة تستغل الشعب وتثرى وتتربح وتتنعم على حسابه.

علماء الحملة الفرنسية أتقنوا وصف التفاوت الطبقي الفادح بين أقلية حاكمة مترفة وأغلبية محكومة تعيسة بائسة، نقرأ في ص 40 من المجلد الأول: “ولنا أن نتساءل لماذا يكلف الفلاح نفسه كبير عناء في بلد كهذا -ليست الملكية فيه سوى ضرب من الأوهام- كي يحسن زراعته إذا كانت جهوده لن تؤدي بالضرورة إلا إلى إثراء مستغليه وإلى فرض مغارم جديدة عليه؟ وهكذا يظل الغني ينتهب اللذات بينما يظل الفقير يروي بحبات عرقه أرضا خصبة معطاء لكن الفلاح لا يستطيع أن يحصل منها إلا على ما يقيم أوده”.

ثم نقرأ: “إن غيبة القانون تكاد تشل مختلف ضروب الصناعة، كل فروع الصناعة فريسة للاستبداد”. ثم نقرأ: “التجارة مزدهرة ليس لأنها تلقى تشجيعا من الحكومة، ولكن لأن موقع مصر وثراء منتجاتها يوفران للتجارة معينا لا ينضب”.

ثم نقرأ: “هذه الحرفة -أي التجارة- هي المجال الوحيد الذي يعد المصري بمستقبل زاهر فهي تقوده إلى الثروة في بعض الأحيان، وهذه هي الحسنة الوحيدة التي بقيت للمصريين، حيث إن صفتهم كمواطنين قد أغلقت أمامهم طرق المجد والمراكز الكبرى في وطنهم”. ثم يختتم: “إن هذا الكوارث التي تنال من المصريين اليوم سوف تظل تثقل عليهم طالما ظلت هذه العصا الغليظة لمستغليهم غير الجديرين تدور عليهم، ولسوف يظل المصري عبدا، بائسا، سلبيا، خاملا، تدور به دوامة الشك، دون أن يفكر في وضعه المحزن، إن عدم تفكير المصريين في وضعهم المحزن هو الذي يحميهم من الإحساس بالألم الذي يعذبهم من جراء المخاطر التي تهددهم بلا انقطاع”.

في مقابل هذا البؤس كانت في القاهرة طبقة مترفة تفوق في سكناها وملبسها ومأكلها ومشربها وزينتها ورغدها ورفاهيتها ما كان من كل ذلك في عواصم أوروبا بما في في ذلك باريس ذاتها، في ص 41 من المجلد الأول من “وصف مصر” نقرأ: “وسيدهش الأوروبي الذي سبق له أن رأى الأثرياء المصريين ممدين على آرائكهم في رخاوة، يخشون أن ينال منهم التعب حتى من مجرد الإشارة للخادم باليد، هذا الثري عدو لكل حركة يزحف بصعوبة من منزله إلى دكانه على ظهر الحصان أو الحمار، سوف يدهش الأوروبي الذي رأى هؤلاء عندما يرى الطبقات الشعبية، ذلك الرجل البائس الذي يتوقف بقاؤه على قيد الحياة على عمله اليومي الدؤوب، نشيط بالضرورة لحد لا يمكن أن ينال منه التعب، ويتحمل الفلاح النيران التي تصبها عليه السماء الملتهبة لكي يبذر الأرض التي تمده بضرورات أسرته، كذلك سوف يدهش الأوروبي عندما يرى السايس وخادم الإسطبل، أثناء تدريبات المماليك العسكرية، وهو يجري أمام حصان سيده، ويتابع حركاته لساعات طوال، دون أن تبدو عليه أقل علامات التبرم أو الضجر، في القوت الذي تلقي الشمس على حسده شواظا من نار ملتهبة، ويؤخذ هؤلاء الخدم من طبقة الفلاحين عادةً”.

وفي ص 42 نقرأ أن الفلاحين هم أتعس طبقات مصر: “يتمتع الفلاحون عادةً بصحة جيدة، وملامحهم بشوشة بحيث تتناقض مع ذلك الهوان الذي قدر على الدوام أن يقاسوا منه، وهم عجاف أشداء يستطيعون تحمل كل المصاعب، فتراهم نائمين في وقت الظهيرة فوق أرض ملتهبة، وينامون على هذا النحو لساعات طوال، وهذا أمر يكفي لقتل أي رجل أوروبي، وهم لا يكادون يحسون بالعرق، ولا تمتلك هذه الطبقة إلا قوتها الجسدية، ولعلها -فيما عدا هذه الميزة- أتعس طبقات مصر”.

وعن الطبقية بين النساء نقرأ في ص 53: “لا توجد في مصر إلا طبقتان من النساء، طبقة ترفل في الثراء، ويؤدي الترف إلى رخاوة نسائها، فيقضين حياتهن كلها داخل مباهج ومسرات الحريم، وطبقة أخرى مكتوب على نسائها حياة نشيطة مليئة بالعمل، النموذج الأول نساء البكوات ومن حولهم، النموذج الثاني نساء الفلاحين، كل مباهج الترف والرخاوة في جانب، وكل خشونة العمل ومقتضياته على الجانب الآخر”.

ثم نقرأ: “وتقيم الطبقة والثروة بين نساء مصر اختلافات وفروقا أكبر بكثير من تلك التي تحدث عند شعوب الغرب، هذه الفروق ليست في مجال التعليم والتربية، فلا تعليم ولا تربية لكل النساء سواء أغنياء أو فقراء، فكلهن في الجهل سواء بسواء، الفجوة توجد -فقط- في مجال العادات التي تنتشر في أوساط النساء حيث يحفل نساء الأغنياء بكل الامتيازات”.

من بكوات المماليك إلى يومنا هذا تقف مصر على حافة التناقض الحاد بين حكام أغنياء وشعب من الفقراء، حكام أغنياء رغم أنهم جاءوا من أصول فقيرة بل وجاءها بعضهم رقيقا يباع في أسواق النخاسة ويُشترى، وقد اندهش كثيرون من المصريين بعد ثورة 25 يناير 2011 لما رأوا الجيش المصري يقدم معونات للدولة المصرية، ثم بعد 30 يونيو 2013 وهم يرون الجيش المصري يبيع مأكولات وبضائع للمصريين بأسعار مخفضة، ثم لم تلبث أن لحقت به الشرطة، المؤسسات أغنى من الدولة ذاتها، والدولة أغنى من الشعب، حدث ذلك في دولة البكوات، وحدث في دولة الباشوات، وحدث في دولة الضباط.

النقطة الثانية: من محمد علي باشا حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي تكررت تكتيكات الوصول للسلطة ثم تكتيكات الاحتفاظ بالسلطة ثم وضع اليد على الاقتصاد ثم خلق طبقة محدودة تعيش في رغد بينما الشعب يعيش في ضنك. وقعت مصر في فراغ سلطة في لحظتين، بعد رحيل الحكم الفرنسي 1801، وبعد ثورة 25 يناير 2011 ثم 30 يونيو 2013.

محمد علي باشا لعب بكل الأطراف ضد كل الأطراف، ساعد المماليك على قهر الوالي العثماني خسرو باشا، ثم لعب على انقسامات المماليك فوقف مع البرديسي ضد الألفي، ثم وقف مع الوالي العثماني خورشيد باشا ضد المماليك، ثم حرك من وراء ستار الثورة الشعبية ضد خورشيد باشا، ثم تمنع وهو راغب ثم راغب ثم راغب، وحدث له نوع من الاستدعاء كرجل ضرورة وكحل وحيد، وتظاهر بأنه قبل السلطة فقط نزولا على رغبة الشعب.

شيء من ذلك تكرر بعد 25 يناير و30 يونيو، استخدام الثورة في التخلص من حكم مبارك، ثم استخدام الإخوان في التخلص من الثورة، ثم استخدام كل من دون الإخوان في التخلص من الإخوان، ثم التخلص من كل المنافسين، ثم التمنع في قبول السلطة وهو راغب ثم راغب ثم راغب، وفقط قبلها تحت دعوى الاستدعاء الوطني بصفته رجل الضرورة الذي لا رجل سواه في الشعب كله.

تصف عفاف لطفي السيد مارسو محمد علي باشا والنخبة الألبانية التركية الشركسية التي حكمت مصر معه في ص 538 من كتابها “مصر في عهد محمد علي” بأنهم: “كانوا مهاجرين إلى بلد سعوا إلى استغلاله، لكنهم لم يقرنوا أنفسهم بعد به”، وتشبههم بالاحتلال البريطاني للهند فتقول: “وتماما مثلما كان القائمون على الحكم البريطاني في الهند، فهكذا كان القائمون على الحكم التركي – الشركسي – الألباني في مصر، يشعرون بالتملك نحو البلاد كمصدر للحياة الرغيدة التي يحبونها والسلطة الجديدة التي عثروا عليها، لكن لم يكن لديهم حاسة الانتماء إليها”.

ثم عن محمد علي باشا نفسه تقول: “لم يكن قادرا من الناحية النفسية على أن يمر بعملية تحول ليكون مصريا، كان الوقت متأخرا جدا بالنسبة له، لكن لم يكن كذلك بالنسبة لابنه إبراهيم الذي قرر أن يصبح مصريا، فحتى عندما كان إبراهيم يعامل أهل البلاد بتجبر كان يحاول أن يربط نفسه بالبلاد ورجالها. وعلى الجانب الآخر كان الوالي يعتبر نفسه عثمانيا، ويخشى أن تتمصر الصفوة من حوله، كان يريد أن يبقيهم على تماسكهم كصفوة، وهو ما يفسر اهتمامه بأدب القرن السادس عشر العثماني، كان يريد لرجاله أن يحتفظوا بهويتهم كعثمانيين، ولتحقيق هذه الغاية كان يشجع الاهتمام بالأدب العثماني في عصره الذهبي”.

وفي وجهة نظرها، وهي صحيحة، أن بكوات المماليك في النصف الثاني من القرن الثامن عشر كانوا على العكس من محمد علي باشا ونخبته، كانوا قد تمصروا، اختاروا لأنفسهم هوية مصرية ذات محتوى عربي إسلامي غير الهوية العثمانية، كان بكوات المماليك يتحدثون اللهجة المصرية، ويحتفلون بالعادات والتقاليد المصرية، ويخالطون الناس، وذلك على العكس من الباشا ونخبته الذين اعتبروا المصريين “شوية فلاحين” ووضعوا مسافة تفصلهم عنهم، البكوات تم انتزاعهم -كعبيد ورقيق- من جذورهم فلم يكن لهم من بديل غير التمصير. محمد علي باشا ونخبته كانوا يحاربون العثمانيين في صراع سياسي لكن تربطهم بهم جذور الثقافة ووحدة الهوية والانتماء الوثيق.

الدولة الحديثة عند محمد علي باشا لم تكن دولة حديثة كانت من الناحية العملية سدا لفراغ سلطة على حافة الفوضى بعد رحيل الفرنسيين، كذلك الجمهورية الجديدة عند الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست جمهورية جديدة لكنها من الناحية العملية سد لفراغ سلطة بعد 25 يناير ثم 30 يونيو، كلتاهما ليست أكثر من قفز على سلطة مغرية وشديدة الإغراء في لحظة مضطربة تختلط فيها الأوراق وتتنازعها الأهواء ويفوز بها من يملك حس المخاطرة مع شيء من الجسارة. لعبة السلطة هي جوهر الموضوع، كيف تلتقطها من فوق الرصيف، وكيف تمسك بها، وكيف تمنعها من الوقوع في يد غيرك، ثم كيف تبني بها واقعا جديدا على الأرض، واقعا محبوكا على مقاسك أنت كحاكم وعلى مقاس أفكارك وطموحاتك وعلى مقاس من معك من نخبة الحكم. أما مسميات مثل الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة فليست أكثر من محض دعاية سياسية لا أكثر، صنع محمد علي باشا واقعا على الأرض لا يستطيع سواه من منافسين محليين ولا من قوى دولية أن تتعامل معه إلا من خلاله هو شخصيا، وتكرر الأمر في حالة الرئيس عبدالفتاح السيسي شغل جبهات وفتح ملفات واشتغل على قضايا بصورة خلقت واقعا يصعب على غيره التعامل معه، فلم يعد البديل فقط هو المستحيل حيث هو يمنع كل بديل، ولكن حتى لو تيسر البديل فالتركة التي سوف يرثها بالغة الاستحالة، مشاريع السيسي العمرانية أشبه في أثرها السياسي بحروب محمد علي باشا وطموحاته التوسعية.

في أواخر الأربعينيات تمت ترجمة كتاب المؤرخ الانجليزي هنري دودويل “الاتجاه السياسي لمصر في عهد محمد علي مؤسس مصر الحديثة” في إطار موجة من الكتابات مقصود منها تعزيز شرعية الحفيد الملك فاروق الأول، في تقديم الترجمة قال المترجمان: “إذا قلنا مصر الحديثة فقد قلنا الأسرة العلوية المجيدة، وفي طرفها الأول محمد علي الكبير، وفي طرفها الثاني جلالة الملك فاروق الأول حرسه الله”.

وضع محمد علي باشا يده على الاقتصاد، ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي يده على الاقتصاد، وبعد 1938 فرضت القوى الدولية على الباشا ضرورة أن يفك قبضته عن الاقتصاد، وقريب من هذا يطلب صندوق النقد والبنك الدولة من السيسي أن يرفع يده عن الاقتصاد.

………………………

ردود فعل السيسي على المطالب الدولية تكاد تكون مجرد استنساخ لردود فعل محمد علي باشا.

هذا موضوع مقال الأربعاء المقبل بمشيئة الله.