يبدو أننا في محنة حقيقية. محنة متعددة المسارات و”الراقات”، وعلى رأسها محنة العقل. ومن أسوأ سمات ومظاهر محنة العقل، هو نكوصه الدائم، وهروبه المستمر إلى الوراء، بكل ما تحمل كلمة “الوراء” من معاني مباشرة ومجازية. إضافة إلى الإصرار على القراءات والتأويلات التآمرية وليس القراءات الشكوكية بمعناها الفلسفي والمعرفي.

اقرأ أيضا.. الحارة المصرية في الأدب والسينما وتمجيد الفقر والجهل

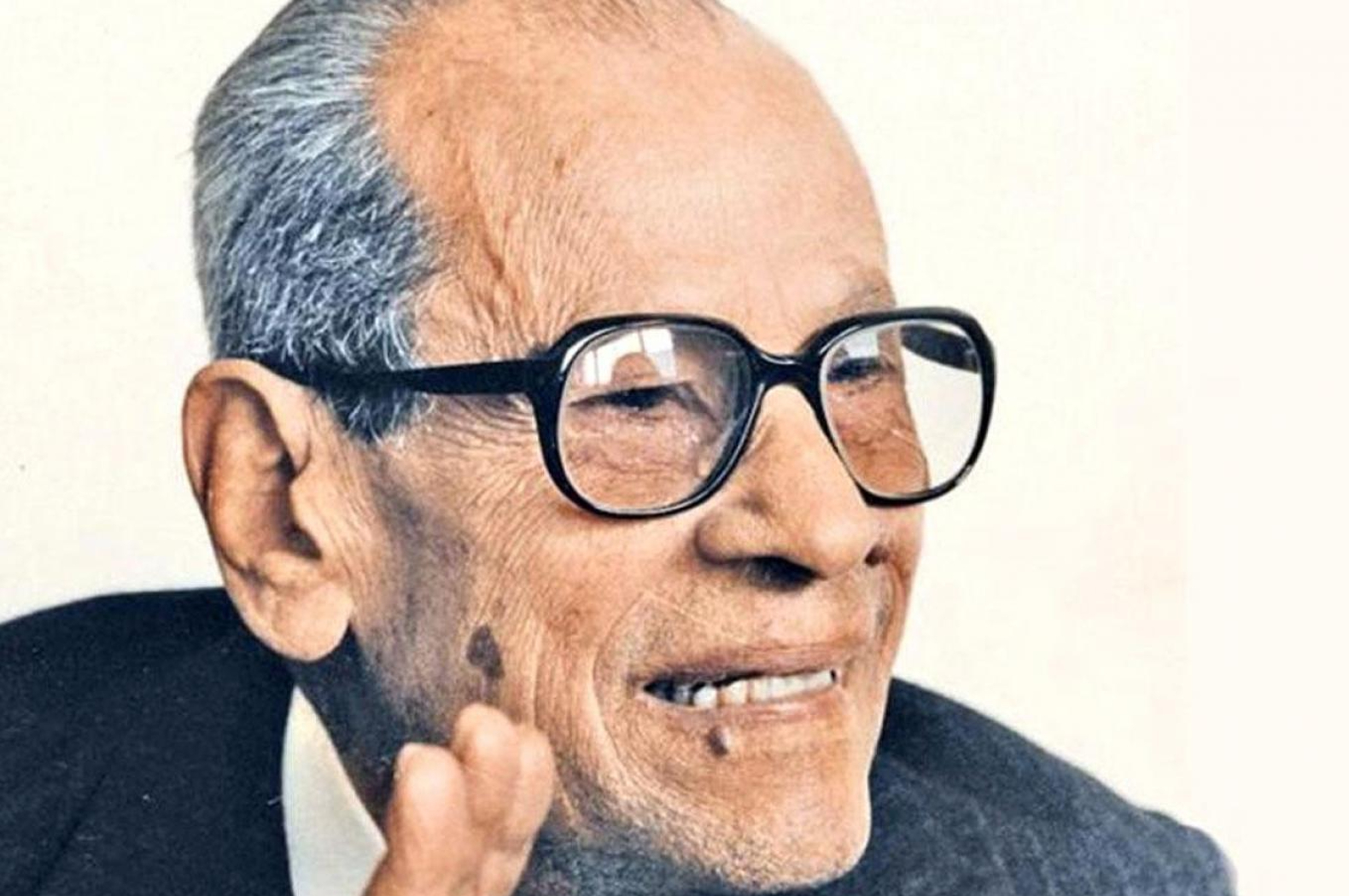

هذه مقدمة مقتضبة للغاية للدخول إلى عقل وأعمال الكاتب المصري نجيب محفوظ (نوبل في الأدب عام 1988). وإذا انطلقنا من مفهوم “وحدة المصير الإنساني” يمكن أن نضع أيدينا على بعض جوانب منهجية الإبداع الأدبي والفكر الاجتماعي لدى نجيب محفوظ. وهذا مساران يمكن للباحث الأدبي- العلمي الجاد أن يتعامل معهما، سواء في قراءاته لأعمال الكاتب أو في الغوص داخل أفكاره الاجتماعية ورؤاه الإبداعية في سياق “وحدة المصير الإنساني”. وهذا لا يمنع الناس من قراءة نجيب محفوظ وفقا لرصيدهم المعرفي وثقافتهم ووعيهم وانتماءاتهم. ولا توجد هنا وصاية ما على القارئ. ولكن الحديث هنا يدور حول الباحث الأدبي- الاجتماعي الذي يقوم بدور إبداعي- مهني في قراءة الأعمال الإبداعية وإعادة قراءاتها، والذي يمثل أيضا جسرا لعبور المعرفة ونقلها، بل وإنتاجها وإعادة إنتاجها أيضا.

هذه الآلية المنهجية تنطبق بدرجات متفاوتة على شخصيات وأعمال كتاب مثل طه حسين وتوفيق الحكيم ويحيى حقي ويوسف إدريس وإدوارد الخراط وخيري شلبي ومحمد جبريل وعدد لا بأس به من كتاب الستينيات والسبعينيات، ومن بعدهم من أمثال عبد الوهاب الأسواني وإبراهيم عبد المجيد وجار النبي الحلو ومحمد المنسي قنديل ومحمد البساطي وعبد الحكيم قاسم وجمال الغيطاني وعلاء الأسواني وأحمد أبو خنيجر. ولكن الحديث هنا يدور حول شخصية وأعمال نجيب محفوظ. وعلى الباحثين الأدبيين أن يفتحوا الآفاق لأعمال الكتاب الآخرين الذين ساهموا ويساهمون في بلورة تقاليد أدبية، ومعايير علمية، واتجاهات للإبداع السردي المصري، وللكتابة المصرية عموما.

إن حصر أعمال نجيب محفوظ وفكره الاجتماعي في تلك المنطقة الرمادية بين الأفكار القومية المتأثرة بمصادر قوميي المشرق الأقرب إلى الأفكار الفاشية الروسية والألمانية من جهة والأفكار الدينية المتأثرة بالديانات الإبراهيمية وتفسيراتها العربية الماضوية “السلفية” من جهة أخرى، شكل من أشكال خنق مصادر الإبداع وتجريف الوعي والتأويل القسري والمباشر، والانكفاء به على السياسي والحزبي والمذهبي والعابر، وحرمان الأدب من دوره الروحي ومن أجنحته التي يحلق بها في بناء شخصية الإنسان، ويجرده من أهم دعائمه التي هي “وحدة المصير الإنساني”.

نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم

لا شك أن هناك فرقا بين القراءة المهنية المتخصصة وبين القراءة العادية، وبين القراءة التآمرية المفخخة من أجل إصدار أحكام، وبين القراءة البائسة التي تهدف للمقارنة بين كاتب وكاتب آخر أو بين عمل لكاتب وعمل لكاتب آخر… وكون القارئ يشغل منصبا حكوميا أو يتمتع بصفات الشخصية العامة، فإنه من الصعب أن نتصور وقوعه في فخ الانزلاق إلى ضرب أذرع القوى الناعمة لشعبه أو الانحراف نحو السذاجة والسطحية وقلة العقل.

والأخطر هنا يظهر عندما يتصور هذا القارئ تحديدا أنه يمسك بميزان “الحق” و”العدل” و”النقد الأدبي والفني” و”الدراسات الأدبية” ويقول على سبيل المثال: “إن توفيق الحكيم كان أحق من نجيب محفوظ بجائزة نوبل”! مثل هذه المقاربة تعكس شكلا من أشكال الجهل أو البحث عن موطئ قدم في سوق “المواشي الإعلامية” و”ديدان السوشيال ميديا” الذي فضحهم الكاتب الإيطالي أومبيرتو إيكو قبل رحيله.

في هذا المقام علينا أن نتجنب الوقوع في فخ الانحياز إلى “ألتراس” نجيب محفوظ أو دعم النظرة الأحادية له ولأعماله. كما يجب الابتعاد عن المتمترسين خلف “صنم” نجيب محفوظ، أولئك الذين يغلقون عليه ومن بعده باب الأدب، تمهيدا لعبادته، لأنهم في الحقيقة لا يختلفون عن الموظفين الرسميين والباحثين عن موطئ قدم في سوق المواشي الإعلامية، ولا عن الشخص الذي حاول اغتيال نجيب محفوظ نفسه. هنا نصل إلى بليت القصيد.. إلى تصريحات الدكتور مصطفى الفقي الذي شغل في يوم من الأيام منصب رئيس مكتبة الإسكندرية، حيث أدلى بتصريحات استفزازية في أحد البرامج الحوارية الذي يستهدف إما إثارة الرأي العام أو إثارة الغبار واللغط على طريقة الـ “توك شو” في الفضائيات العربية.

وفي الحقيقة، كان من الممكن تصور مصطفى الفقي من رجال الدولة، مثل كمال الجنزوري ومكرم محمد أحمد، ومحمد حسنين هيكل، بصرف النظر عن الاختلاف أو الاتفاق مع رؤاهم ومنهجياتهم، والاختلاف أيضا معهم في ملفات كثيرة وفي الرؤى حول هذه الملفات، لكن في نهاية المطاف هم يشكلون لوبي من لوبيات الدولة ويعرفون جوانب مهمة من خباياها ويشتغلون على مفاصل معينة، بصرف النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معهم. لكن الفقي اجتهد في أمر ليس مطلوبا منه، وهو أصلا لا يجيده ولا يفهم فيه.

إن توفيق الحكيم قامة كبيرة، وإنتاجه الغزير والمهم يمثل مصدرا لا للأدب والدراما والفكر فقط، بل وأيضا مصدرا للإلهام، ومساحة غنية لتراكم التقاليد الأدبية والدرامية المصرية. وإلى جانب الحكيم، نجد طه حسين ويحيى حقي ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وكافة مبدعي جيلي الستينيات والسبعينيات، ولكن المقارنات السطحية والفرقعات الإعلامية والتعبيرات الحمقاء المنفلتة تثير الكثير من الغبار حول رؤيتنا لثقافتنا وأدبنا ومصادر إلهامنا، وتضعنا أمام مفارقات غبية قائمة على الجهل وتضخم الذات. فكون الدكتور الفقي ألَّف كتابا بعنوان “شخصيات مصرية” لا يرقى حتى لأن يكون كتابا لطلاب الصف الرابع الابتدائي، فهذا لا يمنحه الحق في إطلاق الخزعبلات من جهة، و”تدكيك” الأفكار من جهة أخرى، خاصة وأنه يعيدنا إلى مربعات أولى وقديمة مثل العالم، ويركز على الدين ليس فقط من منظور محلي في رؤية الإبداع وكمدخل له، بل ويورط جائزة مثل جائزة نوبل في مشاكل “دينية” و”طائفية”.

لقد اعتبر ببساطة أن أعمال الحكيم عن “الدين الإسلامي” و”الإسلاميات” هي التي وقفت حائلا دون حصوله على جائزة نوبل! هذا الغبار الأحمق الذي يثيره “الدكتور” مصطفى الفقي جزء من “الصحوة” ومن رِدة العقل المصري، ومن السكونية والماضوية اللتين تجران كل شيء إلى الخلف والنظر دوما للإبداع من ثقب الدين ومن أضيق مناطق العقل وأكثرها إظلاما.. ذلك العقل الذي لم يعد أمامه أي أفق لتصدر المشهد إلا بربط كل شيء بالدين، وافتعال المعارك الوهمية لتجريف الثقافة المصرية وتسطيحها، وتحويلها إلى لغو فارغ. لكن الأخطر، هو أن الفقي يعيدنا مرة أخرى، وهو الذي كان يدير مؤسسة مهمة للعقل المصري وللتأثير المصري، إلى الانطلاق من الدين للمقارنة بين الأشخاص، وللمقارنة أيضا بين أعمالهم الإبداعية التي لا تخضع إطلاقا لا الدين ولا لمعاييره. فمدير مكتبة الإسكندرية السابق، عضو اتحاد كتاب مصر، والشخصية المتواجدة بكثرة وشراهة في أوساط متعددة، يقارن كاتبين مصريين كبيرين من حيث الكلام في الدين، ويؤصل نظرية المؤامرة والتمترس خلف الدين والمعايير القاصرة.

جانب من آليات التزكية والترشيح والتصويت لجائزة نوبل

تتم تزكية أسماء معينة من قبل أشخاص معروفين ومؤثرين في مجالاتهم ومن جانب مؤسسات أيضا. بعد ذلك يتم اختيار 15- 20 اسما منهم في كل فرع من أجل الترشح للجائزة. ثم يتم التصويت لتصفية الـ 15- 20 اسما وتقليصهم إلى قائمة من 5 أشخاص. وبعد ذلك يجري تصويت آخر لاختيار واحد أو اثنين أو ثلاثة وفق معايير وتقاليد كل فرع. أي أن التزكية لا علاقة لها بالترشح أو التصويت. فهي مرحلة أولى لجمع ملفات الناس وأوراقهم. وإرسالها للجان الجائزة. وهذا لا يعني أي شيء إطلاقا، لأنه من الممكن أن يسجل أي شخص مؤسسة ثقافية أو علمية أو مركز أبحاث، ويزكي ابنه أو ابنته أو زوجته أو حتى والدته لجائزة نوبل. ولكن الجائزة لها معايير ربما تتعارض مع بنية العقل العربي.

النخب الثقافية- السياسية النزقة وأعمال نجيب محفوظ

يبدو أن مسارات نجيب محفوظ الحياتية ومعاصرته جملة من التحولات التاريخية في المجتمع المصري، والمجتمعات العربية، لعبت دورا مهما في انعكاس صورته الشخصية في وعي النخب الثقافية- السياسية من جهة، كما لعبت نماذجه الإنسانية وشخصياته الرئيسية والهامشية دورا آخر في هذا الوعي الذي يتمترس خلف الثوابت والنظرة الأيديولوجية الجامدة من جهة أخرى. وبين هذين النطاقين غاب البحث الأدبي العلمي والبحث عن الدوافع الإبداعية والجمالية وتحديد أدوات الكاتب وتقاليده. وفي الواقع، فإن جزءا مهما من مواقف تلك النخب ضد نجيب محفوظ، نابع في الأساس من أنه فضح نماذجها الفردية والجماعية في الحياة، وكشف عن آلية تفكيرها وطموحاتها، وعرَّى تماما انتهازيتها وغرائزها الوحشية وضعفها غير الإنساني. من الممكن أن نحدد على وجه التقريب أن حوالي 50٪- 60٪ من إنتاج نجيب محفوظ يدور حول تركيبة “الإنسان المنحط” الذي يتسبب في أذى المحيطين به، وفي أذى نفسه، انطلاقا من المبادئ والشعارات الكبرى، والأفكار النظرية التي يخونها هذا المثقف ويفعل عكسها. وهنا لا ينبغي الخلط بين الضعف الإنساني والمخاوف والهواجس وعدم اليقين لدى الناس العاديين، وبين الطبيعة الإجرامية والعقل الجامد والفاسد والمكابر.

هناك نخب بعينها في الوسطين الثقافي- السياسي والإعلامي من جهة، وفي الوسط السياسي- الحزبي من جهة أخرى تكره نجيب محفوظ كراهية عضوية، ربما أكثر من كراهيتها للشاب الذي حاول اغتياله في مشهد يعيد إلينا ممارسات العصور الوسطى. وذلك لأنه ببساطة استطاع، سرديا وجماليا واجتماعيا، أن يتوغل في تلافيف عقلها ويكتسح أرواحها ليكشف عن أكثر مناطقها عتمة وإظلاما. فقد نجح محفوظ نجاحا مذهلا في كشف مصادر الانتهازية والفساد السياسي والإعلامي والثقافي لدرجة أن نماذجه الروائية أثارت رعب تلك “النخب” وجعلتها تتحسس رؤوسها وتشعر دوما بالذنب وبأنها مكشوفة تماما وعارية حتى من أفكارها. فهذا الكاتب كان ينظر في أعماله إلى المستقبل ويكشف مصادر العور في شعارات النخب الانتهازية وفي تصرفاتها، ويفضح علاقاتها “المافياوية” و”المافياوية- السياسية” واستعدادها لتأجير عقولها وضمائرها تحت راية المبادئ والمثل والشعارات السياسية البالية المرتبطة ارتباطا مباشرا بمجموعات مصالح، وبأحزاب ضيقة الأفق أثبت التاريخ هشاشتها وسذاجتها وانسحاقها.

إن أعمال نجيب محفوظ في هذا السياق، كانت تضم نماذج أخرى مهمة تقف على الجانب المقابل للجانب الذي تقف عليه نماذجه الأخرى اليقينية التي تخون نفسها وتخون الناس مستخدمة الشعارات الكبرى والمبادئ البراقة. فطرح محفوظ نماذج حائرة ليس لديها يقين، تطرح أسئلة، وتعيش حياتها في سياق الآلام البشرية والارتباك والصعود والهبوط واختبار الإرادة. هذه النماذج كان من شأنها فضح النماذج التي تقف دوما على قمة اليقين رافعة شعارات وهتافات لا تلبث أن تسقط عند أول اختبار.

هذه اللمحة البسيطة قد تصلح لمدخل مختلف نسبيا إلى دور أعمال نجيب محفوظ في الأدب المصري وفي الفكر الاجتماعي الأدبي لشعبه. لمحة قد تتماس أو تتقاطع مع تقاليد السرد المحفوظي وطرحه نماذج إنسانية من جهة، وغوصه في أعمق أعماق المناطق المظلمة في الروح البشرية عموما، وفي أرواح النخب الفاشلة التي تتصور أنها تحمل رسالة سامية، بينما هي في واقع الأمر تخون نفسها وبعضها وتبيع الناس وتنصب باسم القضية والعقيدة والأيديولوجيا.

علم الجمال المحفوظي وأصحاب الرؤى الضحلة

الجمال لا يكتسب أهميته لذاته ولا يمكن أن تكون قيمته مجردة تماما. الجمال ببساطة يكتسب قيمته عندما يشعر الإنسان (الكائن الحي) به، أي يفهمه ويدركه ويحمل قِيَمَه، بل وتتجلى هذه القيم والمعاني في حياة الإنسان. هذه المرحلة من التجلي تعكس أعلى وأرفع وأسمى معاني الجمال. والأفكار أيضا لا تصبح لها قيمة إلا عندما تصبح قوة مادية. هذه القوة المادية تتحقق عندما يحمل الناس هذه الأفكار ويعيدون إطلاقها في سياقات مادية ملموسة تتعلق بحياتهم وبمستقبلهم وبطموحاتهم وباحتياجاتهم المادية والروحية.