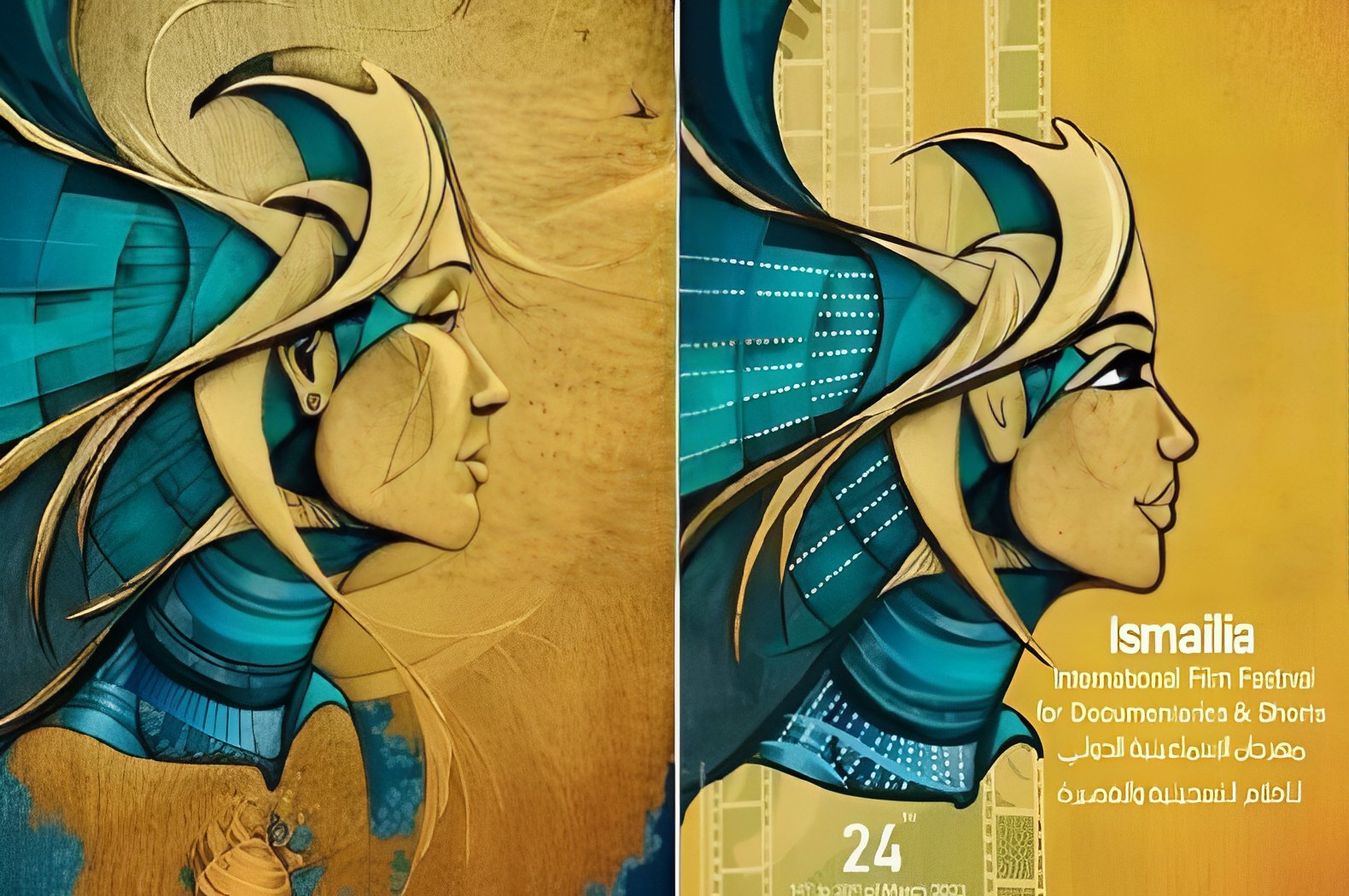

ربما شعرت مثلي بإحساس الديجافو (الشعور الخاطىء بأنك مررت بهذا الموقف من قبل)، عندما قرأت خبر قرار إدارة “مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة” سحب البوستر الرسمي للدورة المقبلة رقم 24 من عمر المهرجان، بعد اكتشاف سرقة التصميم من – أو لنقل “تطابقه” مع – تصميم آخر لفنان تركي من دون الإشارة إلى ذلك، ما يعد بالطبع اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية للفنان الأصلي.

لكن إحساس الديجافو لا علاقة له بتخصص المهرجان، وإنما، كما تعلم، يتعلق بتكرار وقائع سرقة أو “اقتباسات” التصميمات الفنية، وفي فعاليات ومشروعات كبرى، لا “تحت السلم”، مما ينقل الأمر من مستوى الخطأ أو الخطيئة، إلى مستوى الفضيحة التي تجذب انتباه وسائل الإعلام في الداخل والخارج، بل تتسبب في إلقاء اللوم على الفنانين/ المصممين بصفة عامة، من خلال شيوع الحديث عن “انقراض المواهب” أو “تدهور الأخلاق”.

ليس ذلك غريبا، فلم تمر سبعة أو ثمانية أشهر بعد على محاولاتنا لملمة فضيحة “اقتباس” اللوحات الجدارية لمحطة مترو “كلية البنات”، والتي اكتشفها الفنان الروسي، صاحب التصميم الأصلي، مما أدى في النهاية، ليس إلى إهدار المال بالاضطرار إلى إزالة الجداريات من المحطة فقط، بل في خسارة معنوية لا تقل تأثيرا، باضطرار الهيئة القومية لمترو الإنفاق إلى إصدار بيان تعتذر فيه للفنان الروسي، وللجمهور، عن “الاقتباس غير القانوني” للوحات، وتلقي فيه باللائمة على شركة التصميم والدعاية التي أوكل إليها تقديم التصميمات، وأن تكون تصميمات فنية أصلية، أو الحصول على موافقة رسمية من أي فنان في حالة نسخ أو اقتباس أعماله.

ربما كانت تلك الحادثتين الأخيرتين هما الأشهر والأعلى صوتا، لكنهما قطرة في بحر السرقة والاقتباسات غير القانونية للتصميمات البصرية الفنية، إلى درجة أن بعض “المقتبسين” لا يعتقدون أصلا أن ذلك الاقتباس عمل غير شرعي أو غير أخلاقي، ويعدون الإنترنت بحرا يغرفون منه ما يشاؤون، وقبل سنوات، دأبت الزميلة دعاء سلطان أثناء ترؤسها القسم الفني لجريدة الدستور في إصدارها الثاني، على “ضبط” العديد من تلك السرقات الفنية لبوسترات الأفلام، حتى كادت تلك الحالات تتحول إلى ما يشبه فقرة ثابتة في الجريدة، على غرار “ابحث مع الشرطة”.

والمؤسف، أنه في حالات أخرى – تعد الوجه الآخر لـ “للاستسهال” المتمثل في الاقتباس غير المشروع أو السرقة – دأبت شركات إنتاج على “رصّ” صور الممثلين جماعيا على بوستر أو أفيش الفيلم، من باب “راحة الدماغ” أو التوفير، وكأنه لا خيار ثالث بين السرقة، وغياب الابتكار.

وبالطبع، فإن مسألة السرقة والاقتباس في الفن المصري عامة أكبر من بوستر هنا أو ملصق هناك، وهي تطال الفنون الدرامية المصرية منذ كانت “تعرّب” أو “تمصّر” الأعمال الفنية الأوربية لتقديمها إلى الجمهور المحلي، مرورا باقتباس أفلام هوليود (والتي بدورها كانت ولا تزال تقتبس -قانونيا بالطبع- من أوروبا)، وصولا إلى مسألة “الريفرنس” أي المرجع أو الإحالة، التي يسأل عنها المنتج التلفزيوني قبل أن يتحمس لإنتاج أعمال محلية يقدمها مصريون، وهو هنا لا يسأل عن الأصل أو المرجع لأنه يرفض الاقتباس لا سمح الله، بل على العكس، إنه يسأل لأنه يفضّل أن ينتج فكرة مقتبسة، أي ثبت من قبل نجاحها في الخارج قبل تطبيقها هنا!

لكن نقاش الإقتباس على ذلك المستوى أمر شديد العمومية، وله بالطبع، ككل ظاهرة، مبرراته قديما وحديثا، ولكن الإشارة إليه هنا، هي من باب الابتعاد عن التفسيرات القريبة، المباشرة، السهلة، والتي بالتالي لا تقدم حلولا لأنها لم تدرس المشكلة بتعمق، إنها على طريقة أن تقول “مفيش ورق” حين تناقش مشكلة السيناريو، أو أن تقول “لم تعد هناك مواهب” إذا أردت مناقشة مشكلات الغناء أو الموسيقى.

وإذا كان الأمر نفسه ينطبق على مشكلة اقتباس وسرقات التصميمات الفنية، في بلد يحفل بالكليات الفنية ويضم – بحكم تعداده السكاني على الأقل – آلاف المواهب، فإن المشكلة، حتى باستبعاد نقاش مدى توافر المناخ الصحي والمنافسة الفنية المشروعة والتشبيك بين المواهب والمشاريع المطلوبة، تبقى في شؤون أبسط كثيرا، حتى على المستوى الإداري، ففي زمن الإنترنت وتقنيات البحث الحديثة، لا يجوز التحجج بأن المصمم قد خدع المؤسسة بمنحها عملا مقتبسا، ويبقى من أهم مسؤوليات اللجنة أو الجهة التي تستقبل الأعمال أن تتأكد من عدم سرقتها أو اقتباسها. فكما يقول المثل “المال السايب يعلم السرقة”، كذلك فإن جهة لا تتأكد من أصالة الأعمال التي ترد إليها، أو – وهذا هو الأسوأ- قد لا تهتم بهذه الأصالة من الأساس، هي بمثابة دعوة للمقتبسين والمنتحلين والنصابين لأن يقدموا “أعمالهم”، في انتظار فضائح جديدة.