وفقًا للتركيبة الذهنية العربية- المتدينة، وانطلاقًا من الوعي العام الساذج المرتبط بجغرافيا اجتماعية محافظة ومراوغة في آن معا، وارتكازًا إلى منظومة تلقي محدودة، كان من الطبيعي أن يرى المخرجون المصريون في رواية “أنَّا كارينينا” التي صدرت في عام 1877 للكاتب الروسي ليف تولستوي، رواية خيانة، ورواية سيدة خائنة، لكن الظروف التعسة ألقتها في طريق ذلك الحب القدري لضابط شاب يتسم بكل صفات الرجولة والجمال، مقابل زوجها الغني، ولكن القاسي والصارم والمحافظ وفق معايير الطبقة الأرستقراطية الروسية آنذاك.

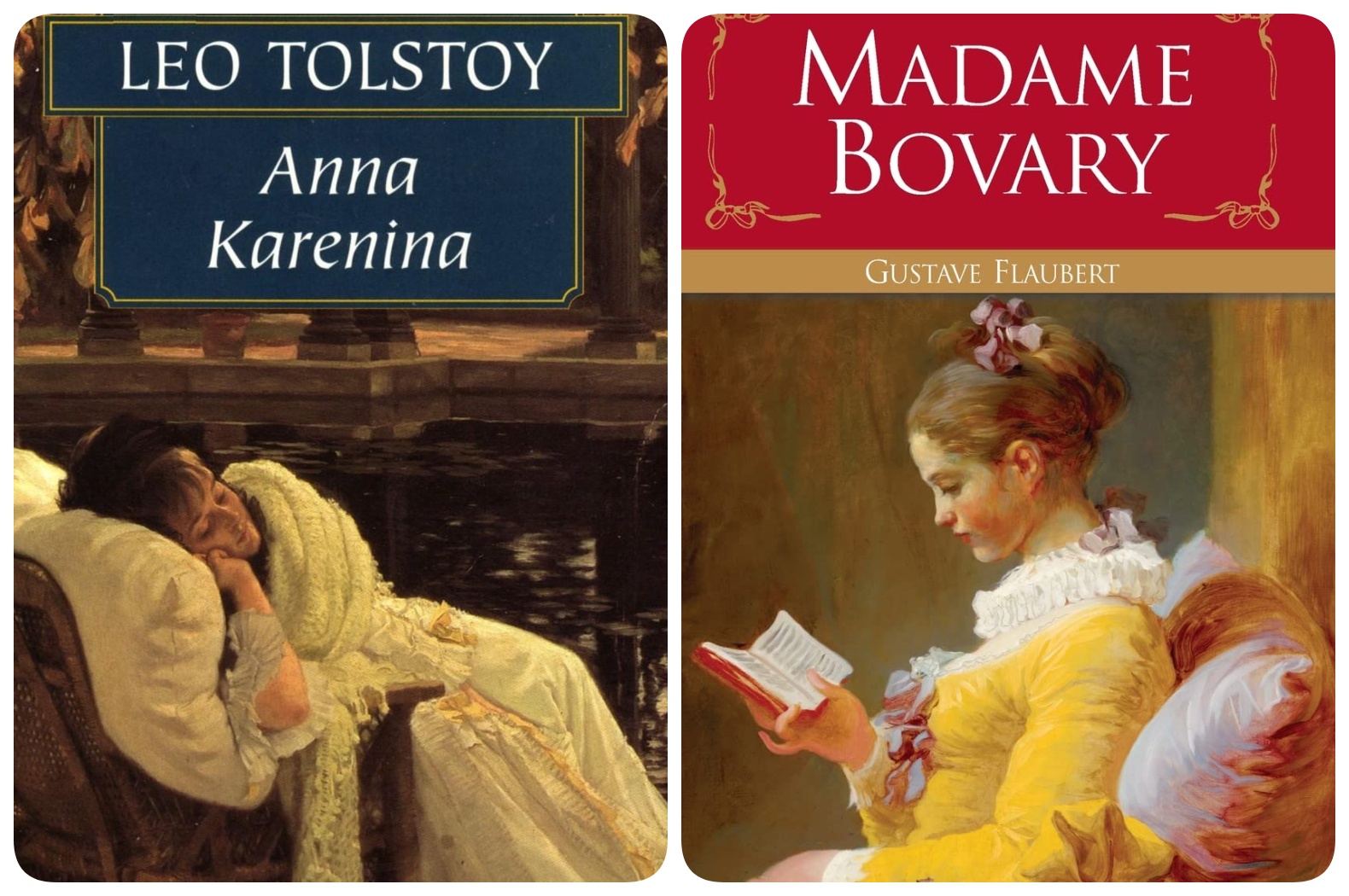

ومن أجل تمرير فكرة الخيانة مع بعض التضحيات التي تنتهي بطبيعة الأمر بالانتحار أو الموت، كان من البديهي أن يأتوا بممثلين محبوبين لكي يقوموا بأدوار “العشاق”، وبممثلين يجيدون أداء دور القساة الفظيعين حتى يكرههم المشاهد ويتعاطف مع الممثلين النجوم من ذوي الجمال. وبذلك نكون قد صنعنا معادلة التوازن الذهبي العربية- الدينية. وفي الوقت نفسه نكون قد دمرنا فكرة الرواية، ودمرنا واحدة من أهم روايات القرن التاسع عشر التي لا تقل عظمة وأهمية عن رواية “مدام بوفاري” للكاتب الفرنسي جوستاف فلوبير التي صدرت عام 1856.

لقد كتب تولستوي روايته “أنَّا كارينينا” بعد رواية “مدام بوفاري” لفلوبير بـ 21 سنة. وموضوع الروايتين تقريبا واحد مع اختلاف بعض التفاصيل المتعلقة بخصوصية المكان، وخصوصية المجتمعات، والتفرد الإبداعي لكل منهما. فتولستوي كان ذكيًا بالضبط مثل فلوبير، إذ رسم شخصية الزوج جيدة ونظيفة وغنية ومثقفة ومتفانية في العمل، أي أنه “رجل لا يعيبه شيء”، وفق الأمثال الشعبية المصرية. ولكن في الأصل، كانت رواية فلوبير معولًا تاريخيا ضرب يابسة العقل الفرنسي المحافظ آنذاك وقلبت ليس فقط كيان المجتمع الفرنسي، بل “قلبت الدنيا”. ومن الممكن أن نترجم جملة “قلبت الدنيا” بأنها كانت واحدة من الجهود التي أدت في نهاية المطاف إلى شكل من أشكال التحولات الاجتماعية والإنسانية في فرنسا، بعد أن هاجمها النقاد والنخب، وكانت لسنوات طويلة تشكل “عارًا” على جبين المجتمع الفرنسي بطبقتيه الوسطى والأرستقراطية. وبالتالي، فلا شك أن تولستوي قد قرأ رواية “مدام بوفاري”، لأن الجسور بين الأدبين الفرنسي والروسي في القرن التاسع عشر كانت متينة وذات اتجاهين. رغم أن الكفة تميل بطبيعة الحال لصالح الطرف الفرنسي.

لقد قرأ تولستوي رواية “مدام بوفاري” وكتب رائعته “أنَّا كارينينا”. ونحن هنا لا نقول إن تولستوي اقتبس أو سرق أو نقل، ولا حتى نلمح إلى ذلك. لأن هناك عالمين مختلفين، وتفاصيل كثيرة، وتفرد إبداعي وتنوع في الشخصيات. لكن الحديث يدور عن أن رواية “أنَّا كارينينا” قلبت الدنيا أيضًا في روسيا في ذاك الوقت، وبالذات في الأوساط الأرستقراطية. علمًا بأن هذه الأوساط في ذاك الوقت كانت مستعدة لقبول الفكرة، وهناك تجارب حياتية وتاريخية وأدبية حدثت في هذا الاتجاه، وعلى رأسها التجربة الحياتية لشاعر روسيا الأكبر ألكسندر بوشكين الذي قُتل في مبارزة بسبب “خيانة” زوجته مع الضابط الفرنسي “جورج دانتيس..”.

في هذا السياق تحديدًا، فإن روايتي “أنا كارينينا” و”مدام بوفاري” لا علاقة لهما بأي أفلام دينية أو أخلاقية أو وطنية أو وعظية تخص العرب أو غيرهم من المجتمعات المحافظة والقائمة أساسًا على الأفكار الدينية، ولا علاقة لهما أيضا بمخرجي هذه المجتمعات الذين يعيشون أوهامهم وأفكارهم المحافظة وتأرجحهم الفكري والمعرفي و”الجمالي”. فهاتان الروايتان في زمنهما لعبتا دورًا مهمًا في تحديث المنظومة الأخلاقية للمجتمعين الفرنسي والروسي، وتطوير وعي الإنسان بذاته، وتسليط الضوء على عالم المرأة الملئ بالأسرار والتناقضات مثل عالم أي كائن حي، والأهم من كل ذلك، هو حقها في الاختيار، وحقها في الخطأ، وقدرتها على تحمل المسئولية..

روايتا “مدام بوفاري” و”أنَّا كارينينا” لعبتا دورًا مهمًا في التأكيد على الدور الاجتماعي المركزي للأدب بعيدا عن الشعارات والصوت الزاعق والأفكار الجاهزة والانتصار لهذه الفكرة أو تلك. بل وأظهرتا إمكانية الأدب على تدشين تحولات في الجغرافيا الاجتماعية والأخلاقية والقانونية، وإثارة قضايا كبرى تؤثر في مستقبل المجتمعات. أو بالأحرى تضع ليس فقط المجتمعات، بل وأيضًا البرلمانات والنخب المتنفذة، أمام خيارات شحيحة: إما أن نمنع هذه الأعمال أو نحرقها أو نقدم مؤلفيها إلى المحاكم، أو نقبلها. ومن الواضح أن هناك برلمانات وشعوب اختارت جيدًا، ودفعت ثمن اختياراتها.

هذه الروايات تتميز بتعدد الأوجه وتعدد الخطابات وزوايا الرؤية، لأنها تنطوي بالفعل على جوانب درامية وجمالية، بل وتتجاوزها إلى الطبي والنفسي بكل مستوياتهما النفسية والعضوية. وهناك دومًا جملة من الأسئلة التاريخية بخصوص هاتين الروايتين يتم توجيهها إلى النقاد الأكاديميين وأطباء وباحثي علم النفس وعلم الاجتماع، وللروائيين بشكل عام: لماذا انتحرت “إيمَّا بوفاري” و”أنَّا كارينينا” في النهاية؟! وهل انتحارهما يتعارض مع النجاح العظيم الذي حققته كل من الروايتين في تحريك المجتمع وإثارة الاشتباك بين الأفراد وبين منظومة القيم والعلاقات الاجتماعية، وبالذات علاقة المرأة مع المجتمع؟ أم هل هذا الانتحار تحديدًا هو الذي فاقم من هذه العلاقة المرعبة بين المرأة والمجتمع وساهم في تصعيد الأمور نحو إصلاحات اجتماعية وتشريعية حقيقية وواسعة؟! وهل يتعارض انتحارهما مع وجهات نظر بعض مجموعات “النسوية”؟! وماذا كانت تريد كل من “إيمَّا” و”أنَّا” في نهاية المطاف؟!.

هناك إجابات صلبة وحاسمة من قبيل أن المجتمعات الأرستقراطية، أو المجتمعات البرجوازية الطامحة للتقاطع أو التماس مع الأرستقراطية التاريخية تنتج كائنات مشوهة لا رصيد اجتماعي لها ولا قاعدة معرفية راسخة ترشدها إلى تلمس طريقها وسط أفخاخ هاتين الطبقتين. وبالتالي، فـ “إيمَّا بوفاري” تمثل إشكالية، لأن مساحة “التخييل” في الرواية قليلة جدا، إذ أن القصة نفسها بكل تفاصيلها حدثت في الواقع. فالسيدة بوفاري/ ديلمار انتحرت فعلا في الواقع وليس في الرواية فقط. بل وحتى زوجها “يوجين ديلمار” نفسه كان شخصية واقعية: كان تلميذًا فاشلًا عند فلوبير الأب الذي كان كبير الجراحين في أحد المستشفيات ويديره في ذات الوقت. المهم هنا، هو أنه في الواقع وفي الرواية كانت “إيمَّا بوفاري” ضحية للمكتبة الرومانسية البلزاكية على وجه التحديد، كما يقول أندريه مارلو في كتابه “الإنسان العابر والأدب”. وكان انتحارها في الواقع، وفي الأدب، منطقيًا جدًا في مواجهة كل الخسارات التي منيت بها قبل وبعد زواجها.

هناك أيضا زاوية أخرى لمتخصصة مصرية في الأدب الفرنسي ترى أن موضوع الانتحار في الأدب موضوع مشوق جدا. وانتحار “إيمَّا” و”أنَّا” يرسخ فكرة أن ليس لهما مكان في هذا العالم القاسي. ويبدو أن شخصية “إيمَّا” تتمتع بحضور أقوى من شخصية “آنَّا” في الأدب الأوروبي وفي الأوساط الأكاديمية الغربية، لأن هناك الكثير من الدراسات الأدبية والنفسية والتاريخية الاجتماعية حولها. وهي بالفعل كانت شخصية حالمة اكتسبت كل ثقافتها عن الحب إما من روايات ركيكة أو من عالم بلزاك الصعب والمعقد متعدد المستويات النفسية والاجتماعية. وتزوجت من رجل يحبها ومشغول بعمله، فلم يستطع أن يجعلها تشعر بحبه. كما أنها كانت تعيش في مدينة برجوازية تعيسة ومملة، بينما كانت في الوقت نفسه تحلم بالحب الذي تربت عليه وعرفته من الروايات: حافظي على نفسك، وستفعلين كل شيء بعد الزواج. ولكنها عندما تزوجت، اكتشفت تعاسة الحياة اليومية والزوجية. فوصل بها الحال إلى الانتحار، أو عدم القدرة على الحياة، لأن حياتها لم تكن ببساطة هي تلك الحياة التي تخيلتها. غير أن الأهم هنا، هو أن الانتحار كان عارًا اجتماعيًا ودينيًا، وكان كُفْرا في الأعراف الدينية والاجتماعية، بصرف النظر عن هشاشتها أو زيفها. وإذا نظرنا بدقة، فسنجد أن “إيمَّا” كفرت فعلًا بالحياة وبالدنيا وبالمفاهيم الاجتماعية. وهنا يأتي دور “إيمَّا” الأم والتي كفرت أيضًا بهذا الدور، دور الأمومة، لأنها لم تكن قادرة أيضًا على الحياة في هذه “الخانة” أو ممارسة هذا الدور الذي حدده لها المجتمع.

وإذا انطلقنا من أن “الانتحار هو العجز عن مقاومة السائد والتقليدي”، كما يرى البعض، فإنه في هاتين الروايتين عبارة عن اعتراض شديد على منظومة اجتماعية معطوبة. وبالتالي، يمكن اعتبار العملين تلخيصًا لرؤية كل من فلوبير وتولستوي، لأن الأدب في هذه الحالة يساعد على خلخلة هذا المجتمع القاسي الذي لن يهزه سوى الموت، والذي يعني هنا الاستغناء عن هذا العالم وعن قيمه الشكلية والمنحطة، أو في أحسن الأحوال، تلك التي لا تلبي احتياجات الإنسان. إن الانتحار هنا، هو المخرج الوحيد لهما في عالم ضيق لا يمنحنا مخرجًا آخر لمواصلة الحياة. إن الإحساس بالوحدة والاغتراب اللا محدودين، وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية روحيًا وجسديًا كفيلان بتحريك الأمور إلى حد الانتحار الذي يزلزل هذه الأمور فيما بعد.

هنا تأتي المفاجأة الجديدة. وربما يسود اعتقاد بأنها ليست مفاجأة وليست جديدة بقدر ما هي خطوة مهمة لفهم أبعاد أكثر دقة لموضوع الحب والاحتياج وتلبية الحاجات والانتحار، ولرسم خرائط ذهنية حول المتعة الأنثوية. في هذا الصدد، ترى سيلفيا تيندلرز (Silvia Tendlarz) في كتابها “معجزة الحب: من الجنسانية الأنثوية إلى المتعة بحد ذاتها. 2015” (The Miracle of Love: From Feminine Sexuality to Jouissance as such. 2015) أن النساء يرتبطن بـ “ليس الكل”. ومطلب الحب لديهن مرتبط بـ “اللامحدود” من المتعة. وعندما تفقد النساء الحدود في طلب الحب، فإنهن ينتقلن إلى الجانب المظلم، الذي يختلط مع ما يسمى بـ “المازوخية الأنثوية”. وهذا ما قال عنه الكاتب والمحلل النفسي جاك- آلان ميلر: “التخريب يمكن أن يكون الوجه الآخر للحب”.