كتب : إبراهيم صيام

والله وشبت يا عبد الرحمن/ عجزت يا واد؟/ …/ أمال أنا على كده مت بقى لي ميت حول.

إذا ترجمت هذه السطور القليلة لشخص، لا يعرف العامية المصرية، فلن يرى منها إلا كلامًا خشنًا عدوانيًا وتعيسًا، ربما ظن أنها نوع من المزاح، لكن من المستبعد أن يفهم، أنها في الحقيقة تعبير عن الحب والاهتمام.

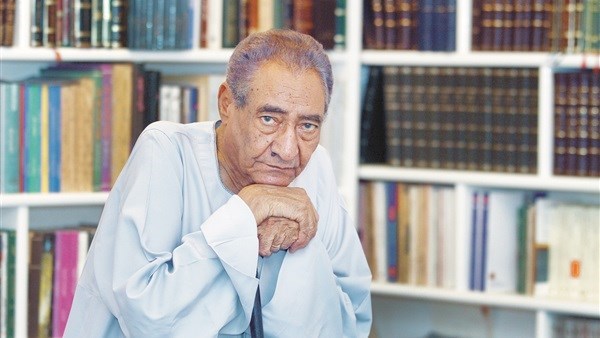

هذا هو مطلع قصيدة يا منة، لعبد الرحمن الأبنودي، الذي يصف فيه لقاءه بعمته، خلال زيارته لها في مسقط رأسهما، وتدور كلمات القصيدة على لسانها.

تحيد العمة بعد هذه السطور عن الموضوع، وتمضي في الحسرة على تقدمها في العمر ووحدتها، بعد أن مات جل عائلتها، وماتت ابنتيها، قبل أن تعود؛ لتسأل الشاعر بشغف عن حياته، لكنها تستعيد النغمة الخشنة والتقريع المبطن:

وقالولي قال خلفت/ وأنت عجوز خلفت يا خوي/ وبنات؟/ …/مقدرش تجيبلك حتة واد؟

مرة أخرى، أنت تعرف، والشاعر يعرف، وأنا أعرف، أن كل هذا اللوم الذي لا يحمل سببًا هو نوع من الحب. لكن ما هو هذا النوع؟

كيف يتخفى الحب في هذا التقريع؟ كيف يتخفى في صورة عتاب أب على الإنجاب؟

يشغلني هذا السؤال منذ سنوات، منذ رحلت عن القاهرة لأول مرة في عام ٢٠١٩، وبعد أن استمعت لهذه القصيدة بصوت الأبنودي مئات المرات على ساوند كلاود خلال السنوات التالية.

هذا السؤال هو سبب إدماني للقصيدة، لأنها تصف بدقة نوع الحب الذي يجمعني بعائلتي: حب في أصله غير مشروط، لكنه لم يجد القنوات الطبيعية للخروج إلى النور، فخرج في شكل كلمات فظة وعتاب، بلا داعي ومزاح ثقيل، يصل لحد الكلام الجارح.

لو كانت يا منة مثل عمتي أنا، كما أظن، فهي ربما لا ترتاح للتعبير عن الحب مباشرة بدون استطراد: لم تعتد أبدًا، أن تقول أنا بحبك، بدون اتباعها بعبارة مثل: لو مكنتش شقي، لمض، غلباوي، دماغك ناشفة، لن تقول «وحشتني»، دون أن تتبعها فورًا بكلمات مثل: تخنت، خسيت، عجزت، أو أي شيء لكسر حميمية الجملة، لسكب ماء بارد على أي حرارة أو صدق، قد يصدر منها وتجنبنا لإحراج غير محتمل.

ليست لغة الحب المباشرة، ولا الأحضان والقبلات، لغةً مفهومة في بيوتنا، تعلمت متأخرًا، أنه يمكن احتضان شخص أو التربيت على كتفه؛ حبًا بدون مناسبة، إذا فعلت ذلك في عائلتنا سيبدو مصطنعًا وخاويًا من المعنى، هذه ليست لغة الحب بيننا. أنا أيضًا مثلهم، عندما أود أن أقول لك وحشتني، سأقول يا عم أنت مبتسألش ومبقناش على بالك، أو لن أقول شيئًا على الإطلاق وسأرسل لك ريلز.

ولسه يا منة هاتعيش وهاتلبس لما جايبلي قطيفة وكستور؟ كنت ادتهملي فلوس اشتري للركبة دهان/…/ خليهم، ينفعوا، أعملهم أكفان.

بالمثل، لو تأملت الكلمات، ستعرف أنها ممتنة للهدايا من القطيفة والكستور، لقد اهتمت بهم وعلى الأقل تحسستهم؛ لتعرف قيمتهم، لكنها لن تقول شكرًا، حلوين أوي كنت محتاجاهم… إلخ.

سيختفي الامتنان تحت عبارات مثل تلك، عبارات تحمل المعنى العكسي: أنا لم أكن احتاج هذه الهدايا أبدًا، وإهدائي إياها هو غباء شديد. بلغتنا يعني هذا في الحقيقة: أنا أعرف حجم الجهد والمال الذي بذلته من أجلي، وأود لو أنك لم تفعل؛ لأنني أحبك، ولا أود إرهاقك ماديًا أو بدنيًا.

نعم، تعني العكس تمامًا، والشاعر يعرف ذلك، وسيتلقى كل هذه العبارات الغاضبة، كأنها تقول له: شكرًا.

في مقطع تال من القصيدة، تسترسل العمة في وصف خبرتها مع الحياة والموت، بعبارات أقل ما توصف به، أنها صادرة عن مريض اكتئاب في حالة متأخرة.

لما بجيك الموت يا وليدي موت على طول/…/ أول ما يجيك الموت افتح/ أول ما ينادي عليك إجلح/ …/ إوعى تحسبها حساب

(رأيت بعض الأصدقاء على فيسبوك يقتبسون هذا المقطع، كأنه نوع من الحكمة، رغم أنه كما تلاحظ، بلا معنى)

ماذا يعني أن تستسلم للموت؟ هل ترفض العلاج إذا كنت مريضًا؟ هل تتخلى عن الدرابزين، إذا سقطت على الدرج؟ هذه أفكار بعيدة كليًا عن الحكمة، لا تصدر إلا عن مريض اكتئاب، أفكار متاخمة للميول الانتحارية.

لكننا، مرة أخرى، تعرف أنت وأنا أن هذا ليس المغزى وراء الكلام.

هذه مجرد طريقة معقدة جدًا لقول: أنا احتاج شيئًا ما، وهذا الشيء عزيز التحقق؛ فسأدعي أني زهدت فيه.

هذا الكلام يستخدم للهروب كمخرج الطوارئ، هذه السيدة تتمنى في القصيدة، أن يزورها الناس، وأن تأتنس بهم، لكنها تخجل من الطلب، تخجل من السعي للقاء الآخرين، وعند اللزوم تفر من التعبير عن الاحتياج إلى التقليل منه، وإمعانًا في تصوير الزهد تصف الحياة كلها، أنها بلا معنى، ولا تستحق.

عبرت العمة يا منة عما تحتاج في آخر القصيدة: هاتيجي العيد الجاي؟ وإن جيت هتجيني لجاي؟ وهتشرب مع يا منة الشاي؟

سؤال حذر، يحمل في داخله تقبل الرفض، يخجل من أن يخرج للنور في شكل دعوة صريحة للمجئ، خوفًا من كسر مظهر الزهد وعدم الاكتراث، خوفًا من انكسار القلب.

لم أع إلا مؤخرًا، أنني أعاني ومن حولي من هذا الداء، نتجنب البوح وفتح القلوب، نختبئ خلف المزاح الخشن والكذبات البيضاء، إذا كنا مع من نحب، لا نقدم الأحضان إلا في المطار، لا نحرر كلمات الحب، بدون استطراد جاف للحماية. لا أحب أن أعيش كذلك، أحب أن أكسر هذا النمط يومًا ما.

طب ده أنا ليّا ستّ سنين/ مزروعة في ظهر الباب/ لم طلّوا علينا أحبة ولا أغراب.

ربما كنت سأطل أكثر على العمة يا منة، إذا لم أكن متأكدًا، أنها ستبادرني بكلمة تخنت؟ ربنا إذا تبادلنا كلام الود ببساطة، ربما إذا عبرنا عن السعادة باللقاء، بدون لجوء لستائر وأداءات مسرحية؟ لماذا يكون الود بيننا مكلفًا ومحملًا بأعباء بلا داعي؟

تدور القصيدة كلها، كما ذكرت على لسان العمة يا منة، ما عدا السطر الأخير الذي يجري على لسان الشاعر:

هاتيجي العيد الجاي؟ وإذا جيت هتجيني لجاي؟ وهاتشرب مع يا منة الشاي؟

هاجي يا عمة/ وجيت/ لا لقيت يامنة ولا البيت.