عاش شاعرُ إيران الأكبر حافظ الشيرازي بين عامي 725 – 792 هجريا، يوافق 1326 – 1390 م، في حقبة سياسية مضطربة، لا يدوم فيها حكم، ولا يستقر فيها حكام، فآثر أن يتفرغ لعبقريته الشعرية، فكان شعره هو عنصر التوحيد الذي لم شمل الممزق من وطنه والمتشرذم من أهله، شعره أكسب بلاده هوية ثقافية وروحية وأدبية في لحظة كانت فيها تتحلل وتتفكك في انتظار الموجة المغولية الثانية، يقودها تيمور لنك، وقد استحق عن جدارة عدداً من الألقاب: لسان الغيب، ترجمان الأسرار، شاعر الشعراء في القرن الثامن الهجري، شاعر الشعراء في إيران إلى يومنا هذا، وقد وصف موهبته الشعرية بنفسه في بيت، يقول فيه: “على أشعار حافظ الشيرازي، يرقص في سرور وهناء أتراك سمرقند وأهل كشمير أصحاب العيون السوداء”. وقد كان حافظ الشيرازي واحداً من منابع الإلهام المتدفقة التي نهل منها جوته شاعر ألمانيا الأكبر 1749 – 1832 م، فقد استلهمه جوته مرتين: مرة في التجربة الشعرية، ثم مرة في النأي عن بيئة الانقسامات السياسية والتفرغ لخدمة أمته من خلال الشعر، كلاهما: الشيرازي، ثم جوته، أحيا روح أمته وجددها وبعثها خلقاً جديداً في لحظة، خنقت فيها السياسة روح الأمة وأطفأت شعلتها. وما زالت أشعار حافظ حتى اليوم والغد تجري ترجمتها ودراستها واستلهامها في كافة ثقافات العالم المعاصر، ما زال حافظ الشيرازي هو رسول الدبلوماسية الإيرانية الأكثر تأثيراً، كما هو عنوان الحضارة الفارسية الأكثر عمقاً، كما هو روح إيران الأصيلة التي تتجدد، كلما خبت.

عندما مات حافظ الشيرازي- وهنا أنقل عن الدكتور إبراهيم أمين الشواربي، في كتابه أغاني شيراز الذي كتب مقدمته الدكتور طه حسين- أراد جماعة من رجال الدين، أن يمتنعوا عن تشييع جنازته، وقالوا، إن الشاعر متهم في دينه، وأنه مطعون عليه في عقيدته، فجادلهم قوم آخرون، دافعوا عن الشاعر ضد ما يوجهه له رجال الدين من اتهام وطعن، ثم احتكموا إلى أبيات من شعره، بعضها فيه ما يشهد له بالدين المستقيم، وبعضها يؤيد حجة الطاعنين عليه في دينه، ثم كتبوا كل بيت في قصاصة من ورق، ثم أجروا القرعة، على أن يكون الموقف من جنازته، حسب بيت الشعر الذي في القصاصة التي يجري سحبها، سحبوا قصاصة، فتحوها، قرأوا فيها البيت التالي من شعر حافظ “لا تؤخر قدمك، أو تتردد عن جنازة حافظ، فهو غريق في الإثم، لكنه ذاهب إلى الجنة”، فلما قرأ علماء الدين هذا البيت من شعر حافظ، رجعوا عن موقفهم، فأفتوا أن الشاعر مات مسلماً، وهو جدير بجنازة مسلم، ودفنوه في “روضة المصلى” التي كان يحبها، ويتعشقها أثناء حياته، وأصبح قبره يعرف في مدينة شيراز باسم الحافظية، ولمقبرته مكانة كبيرة عند أهل شيراز الذين لا يعتبرونها مجرد مقبرة لشاعرهم الكبير فحسب، بل يرفعون الشاعر إلى مرتبة القديسين، كما يرفعون قبره إلى أضرحة الأولياء والصالحين.

وهذا جوته- الذي وحد ألمانيا بشعره، بل وحد أوروبا بشعره، وبات شعره هو روح ألمانيا المعاصرة- يخاطب حافظ الشيرازي فيقول:

“أنت يا حافظ لا تؤذن بانتهاء، وهذه هي عظمتك، ولا عهد لك بابتداء وهذه قسمتك، وشعرك كالفلك يدور على نفسه بدايته ونهايته، سيان إنك نبع الشعر الذي يصل بالأغاني إلى الأوج، فإذا هي فيض في أثر فيض، وموج في أثر موج، وإذا الفم نزاع للتقبيل، وأغنية الصدر جديرة بالترتيل، والحنجرة صادية عطشى إلى الشراب، والقلب طيب، يفيض بالآمال العذاب”.

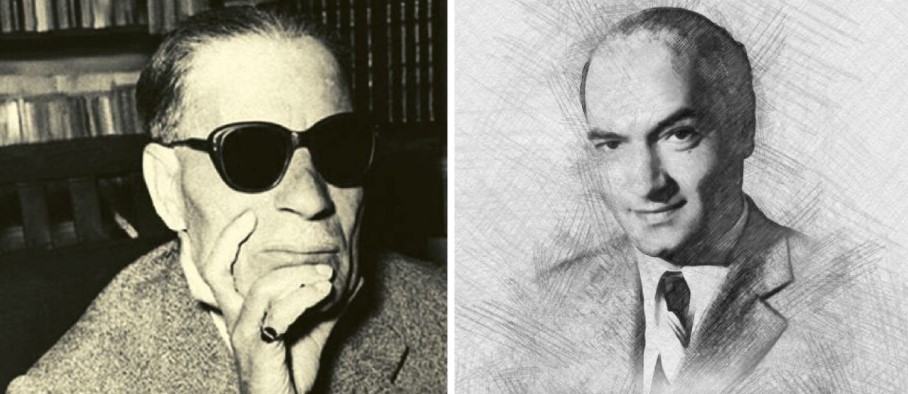

عرفت حافظ الشيرازي، أول ما عرفته عن طريق جوته، عندما قرأت ترجمة ديوانه الشرقي الغربي من تعريب الدكتور عبد الغفار مكاوي 1930 – 2012 م، ثم اهتديت، إلى أن الدكتور طه حسين كان يحرض النابهين من تلاميذه في كلية الآداب على نقل الأعمال الأدبية العظيمة، سواء من الأدب العربي أو الأدب الفارسي أو الأدب اليوناني أو الأدب الروماني، وكان الدكتور طه حسين- عن حق- لديه يقين أن إعادة ابتكار روح مصر وخلق روح مصرية معاصرة، يلزمه إبداع أدب مصري متجدد موصول بالآداب العربية والفارسية واليونانية والرومانية، كما الآداب الأوروبية الحديثة، وكان من تلامذته النابغين الدكتور إبراهيم أمين الشواربي، الذي نال درجة الدكتوراه في أدب حافظ، وترجم شعره للعربية، وكان جسراً عظيماً، تلتقي فوقه روح الحضارة الفارسية مع روح الحضارة المصرية.

روح الأمة، أي أمة، لا تصنعها السياسة، ولا تصنعها الأيديولوجيا، سياسية كانت أو دينية، ولا تصنعها القوة عسكرية كانت أم اقتصادية، روح الأمة يصنعها ضمير ناسها، وضمير ناسها، تعبر عنه عبقرية الصادقين من نوابغها، كما تعبر عنه أشواق البسطاء والفقراء والمهمشين من أهلها، تعبير مرسل طبيعي، دون أوامر ودون تكليفات ودون بروباجندا من أي نوع، روح الأمة هو القاسم المشترك لكل ما هو نبيل فيها وشريف فيها وإنساني فيها وعفوي فيها وطبيعي متجذر فيها، روح الأمة هو الخيط الرقيق الشفاف الذي لا يُرى بالعين، ولا يُلمس باليد، ولا يقيد بزمان أو مكان، بل هو حر طليق عابر لحدود الزمان، كما هو عابر لقيود المكان. كما تجد روح إيران في شاهنامة الفردوسي 940- 1020 م، حتى العودة إلى الذات لشريعتي 1933- 1977م، وبينهما على مدار ألف عام، حشد هائل من العباقرة النابغين في العلوم والفنون والفلسفة والآداب، يحملون روح الحضارة الفارسية إلى كل الثقافات الإنسانية، فكذلك روح مصر من ابن إياس، حتى الجبرتي، حتى سيد درويش، حتى شوقي وحافظ حتى طه حسين، حتى نجيب محفوظ، حشد هائل من نوابغ المصريين، أمسكوا بذلك الخيط الرقيق الشفاف الموصول الذي يحمل روح مصر عبر الزمن.

إذا تحدثنا عن روح الأمة، أي أمة، فنحن- بالضرورة- نواجه ما يصادف الأمم قديمها وحديثها من فترات صعود وقوة، يعقبها فترات تدهور وضعف، تتعاقب هذه وتلك، فيوماً في ازدهار، ثم يوماً في اضمحلال وهكذا، إيران ومصر من النماذج الدالة على ذلك من بين الشعوب ذات الحضارات القديمة، الشعوب التي اهتدت للحضارة بالعقل البشري والضمير الإنساني، قبل أن يهتدوا إليها عبر الأنبياء والدين والوحي السماوي، المصريون بنوا حضارة، لا تزال مذهلة للعقل الإنساني والضمير البشري حتى اليوم والغد، فعلوا ذلك بالعقل والضمير قبل الدين المنزل، بل صنعوا فكرة الدين ذاتها في الوجدان البشري، وكذلك كان إسهام الفرس في الحضارة الإنسانية، الأمر يختلف في حالة العرب، فالعرب عرفوا التاريخ وعرفهم التاريخ، وعرفوا الحضارة وعرفتهم الحضارة، بالإسلام، وليس قبل الإسلام، ثم غلبت طباعهم القديمة على قيم الإسلام، فنزلوا عن التاريخ، وانفصل عنهم التاريخ، كما نزلوا عن ركب الحضارة، وانفكت منهم الحضارة وذهبت إلى غيرهم.

في القرن التاسع عشر، حاولت السلالة القاجارية تحديث إيران بالضبط، كما حاول محمد علي باشا وسلالته، تحديث عبر الاستعارة من أوروبا، وكانت ثمرته قليلا من التقدم مع كثير من تسلل النفوذ والهيمنة الأوروبية، سواء على مقدرات إيران أو مصر.

في القرن العشرين ، مع الثورات الدستورية في البلدين ، نهضت قوى للتحديث من أبناء الشعبين وليس من الحكام، وعلى مدار القرن العشرين الطويل كان الإيرانيون مثلهم مثل المصريين يسابقون الزمن للفكاك من: التخلف الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، الاستبداد والطغيان والديكتاتورية ، الهيمنة والنفوذ والاستغلال الأجنبي ، لكن انتهى القرن بسطوة الحكم الديني في إيران وتزامن معه غلبة حالة من الهوس الديني في مصر تحت اسم الصحوة الإسلامية، بمزاج من الرئيس السادات، ورغبة من الأمريكان، وتشجيع من قوى النفط التقليدية المحافظة ، بدأ القرن العشرون بقوى الاستنارة وانتهى بقوى المحافظة والجمود والتقليد ، تحت اسم الثورة الإسلامية في إيران ، وتحت اسم الصحوة الإسلامية في مصر .

في الطبعة الأولى من كتاب ” أغاني شيراز ” الصادرة عام 1944 م نقف على ثلاث ملاحظات لها صلة بما نسميه روح مصر أو البحث عن روح مصر :

1- الأولى: هي كلمة الإهداء وفيها يتوجه مؤلف الكتاب الدكتور إبراهيم أمين الشواربي، لأستاذه الدكتور طه حسين بالقول: “أستاذي الجليل الدكتور طه حسين بك، شغفت بك، فشغفت بالأدب، واقتديت بك، فدأبتُ على التحصيل والطلب، وهذه ثمرة فارسية من ثمرات دراستي الشرقية التي من أجلها بعثتني إلى لندن ثم إلى إيران، وإذا تقدمت بها إليك، فإنما الغرس غرسك، والثمر ثمرك، وإذا تفضلت بقبولها، توجت بفضلك الجديد قائمة أفضالك التي لا تُعد وأياديك التي لا تُحد” (توقيع: إبراهيم أمين الشواربي).

2- الملاحظة الثانية: أن عام صدور الكتاب 1944 م، كانت الحرب العالمية الثانية لا تزال رحاها تدور وأثرها على استيراد أوراق المطابع وغلاء سعره وندرته، فكان الطبيعي أن يتأخر صدور الكتاب، فتطوع عبد العزيز فهمي باشا (1870- 1951) بنفقات طباعة الكتاب، وعبد العزيز فهمي، هو ثالث ثلاثة ذهبوا إلى دار المندوب السامي البريطاني 13 نوفمبر 1918 م، يطلبون استقلال مصر، قبل أن تندلع ثورة 1919 بعد ذلك بقريب من مائة يوم، وهذه إشارة لطبيعة الأدوار التي كانت تنهض بها الطبقة الارستقراطية القديمة التي تسرعت ثورة 23 يوليو 1952، في القضاء الغشيم عليها.

3- الملاحظة الثالثة: دور كلية الآداب، ثم دراسة الآداب، ثم دور شباب كلية الآداب في النصف الأول من القرن العشرين، في ابتكار روح مصر، وتجديد شخصية مصر، وإعادة خلق طبائع وهِمة وعزيمة ونضارة وعافية وفتوة مصر، لا يمكن دراسة نهضة مصر في النصف الأول من القرن العشرين، دون الوقوف على الأدوار العظيمة التي نهضت بها كلية الآداب وأساتذتها من المصريين وشُيابها من الأجيال الناهضة في بناء نهضة مصر وتميزها عمن حولها في الإقليم من شعوب وثقافات وحضارات، كلية الآداب لم تكن كلية حرب، لكنها كانت كتيبة مناعة وحصانة وتقوية ودفاع وحماية وخلق وابتكار لروح مصر وعقلها وضميرها ووجدانها وإحساسها برسالتها ووعيها بمكانتها، وما يجب عليها القيام به من بعث لقواها الكامنة واستعادة لمكانتها اللائقة في الحضارة الإنسانية. لك أن تتخيل- وأنت جالس مع نفسك الآن- لو كانت مصر لم تكن فيها كلية الآداب في النصف الأول من القرن العشرين- ماذا كان يمكن أن تكون الآن؟! لو كانت بدون طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ أمين الخولي والشيخ أحمد أمين، ثم من جاء بعدهم من تلاميذهم من نجيب محفوظ وزكي نجيب محمود وسهير القلماوي وعبد الرحمن بدوي وقائمة طويلة من العظماء، ليسوا ذائعي الشهرة لدى الرأي العام، لكنهم بمعايير العلماء هم أكابر مصر ونوابغها، حتى يومنا هذا سواء في التاريخ أو الآداب أو الفلسفة أو الاجتماع أو علم النفس أو اللغات أو الجغرافيا إلخ.

في تقديمه للكتاب، يقول الدكتور طه حسين: “إن شباب كلية الآداب في جامعة فؤاد الأول قد أهدوا إلى اللغة العربية وطلاب أدبها الحديث في أقل من عشرين عاماً” الشاهنامة للفردوسي” وديوان حافظ الشيرازي”، ذلك إلى جانب ما قدمه شباب كلية الآداب- أرجوك تتوقف عند تعبير شباب كلية الآداب- في فروع أخرى من الأدب”، ثم يصف الأدب العربي- في ذلك الوقت من القرن العشرين- بأنه خرج من عزلته، وبات يأخذ من الآداب العالمية ويعطيها، لذا فهو في وقت من أوقات قوته ورقيه، وهو الآن يأخذ ويعطي، كما كان أيام العباسيين.

……………………………………………….

إيران التي تراها الآن، ليست إيران حافظ، بل إيران من طعنوا في دينه.

ومصر التي نراها اليوم، ليست مصر النبوغ الذي كان في النصف الأول من القرن العشرين.

كلتاهما: إيران ومصر، تعيدان البحث عن روحهما، روح الثورة على: التخلف، والاستبداد، وتوظيف الدين ضد الإنسان.