لم يكن حذف اسم “ناصر” من تسمية “الأكاديمية العسكرية”، التي أسسها عام (1964)، عملا اقتضته أية ضرورة، بقدر ما كان تعبيرا عن نظرة سلبية إلى إرث ثورة (23) يوليو وتوجهاتها.

بقانون أصدره مجلس النواب حذف اسمه.

بمصادفة التوقيت، أطلقت فكرة متفلتة تدعو إلى عودة الألقاب المدنية، في مقال نشرته صحيفة “الأهرام” الرسمية.

إنه إرث كراهية ثورة يوليو، والحملة المتصلة عليها لنصف قرن.

إثر حرب أكتوبر (١٩٧٣)، بدا أنه قد حان الوقت وتهيأت الظروف للإعلان عن توجهات جديدة وبناء نظام آخر على أنقاض إرث “جمال عبد الناصر” وتوجهاته وسياساته.

“أطلقوا ألسنتهم فيه، على اعتبار أنه كان سبب الهزيمة، بينما السادات سبب النصر، وبعد أن كانوا يهاجمونه ضمنا في حملتهم على مراكز القوى، أصبحوا يهاجمونه شخصا، وعينا، وتاريخا، وإنجازات، وأصبح في قفص الاتهام كل شيء قاله أو فعله، وتدفقت كتب ومقالات تعفي الاستعمار وإسرائيل من مسئولية تخريب مصر، وتلقيها على عاتق الإصلاح الزراعي، والسد العالي، ومجانية التعليم، ومحاربة الاستعمار، والتطور الصناعي، والتحول الاشتراكي.. إلى آخر هذه الجرائم الفادحة!”.

كان ذلك توصيفا موجزا ودقيقا للحملة وضراوتها، كتبه “صلاح حافظ”، رئيس تحرير مجلة “روز اليوسف” عام (١٩٧٥)، وهو واحد من أكثر الصحفيين موهبة وكفاءة في تاريخ الصحافة المصرية الحديثة.

إن أسوأ اقتراب من ملفات التاريخ، الإعراض عن الحقائق والثأر بالتهجم.

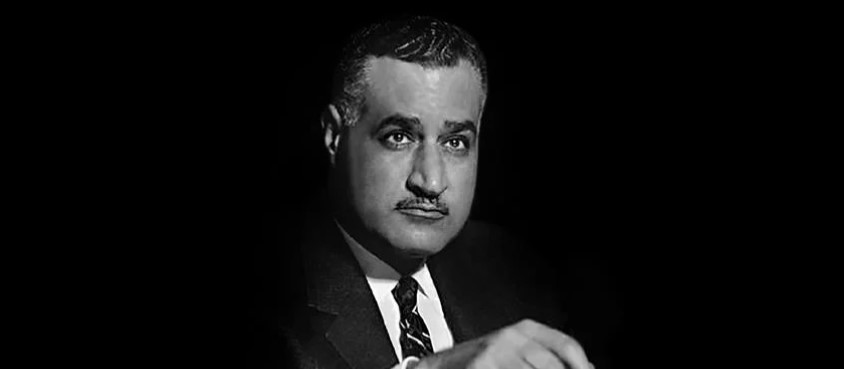

لماذا جمال عبد الناصر بالذات؟

في استهدافه حيا وميتا شهادة على قوة مشروعه وحجم تأثيره.

أي كلام يتجاهل الانقلابات الاستراتيجية والاجتماعية على مشروعه، أو يلحق به سياسات “أنور السادات” و”حسني مبارك” وما بعدهما، تجهيل بالتاريخ يستهدف الذاكرة العامة، حتى يكفر المصريون بأي معنى حقيقي للثورة، وحقوقهم الطبيعية في التحرر والاستقلال والعدل، أو أية تطلعات للتصحيح والتصويب، حتى يمكن بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثةـ كما طمحت ثورة “يناير” المجهضة.

بتوصيف الدكتور “يونان لبيب رزق” لـ”هوجة المذكرات” في سبعينيات القرن الماضي، التي تصدى لكتابتها، من لم يسمع عنهم من قبل وأسندت إلى أصحابها أدوارا بطولية، لم تحدث، فإنها “ظاهرة لم تعرفها مصر على هذا النحو الواسع من قبل”.

“لأن ما تم في عهد عبد الناصر، كان كبيرا، فقد كان من الطبيعي أن يجيء رد الفعل بحجم الفعل، وأن تُشارك جبهات عديدة في ضرب الحقبة الناصرية”ـ كما فسر الظاهرة.

رغم مرور أكثر من خمسين سنة على بدء الحملة، إلا أن صورته في التاريخ لم تهتز، واستحكمت عقدته بمرور العقود.

إنه قوة المشروع وقدرته على الإلهام.

لا يوجد تفسير آخر.

قيل لتسويغ حذف اسمه من الأكاديمية العسكرية، إنه “يستهدف تغيير القوانين واللوائح التي تعوق المسار الرامي إلى استخدام أسلحة حديثة وكليات حديثة”!- كأن الاسم يعوق التغيير والتحديث.

ما لم يقل إن موضوع الاستهداف رمزيته التاريخية في الصراع على المنطقة.

بالنظر إلى ما يعترض مصر الآن من مخاطر حقيقية، إذا ما جرى تهجير الفلسطينيين قسريا من غزة إلى سيناء؛ فإن الاستهداف بمغزاه ورسائله جريمة تاريخية متكاملة الأركان.

القضية ليست “عبد الناصر”، إنها مصر وأمنها القومي أولا وقبل كل شيء.

الرسالة المضمرة في حذف اسمه، تتجاوز هذه المرة عقد التاريخ المستحكمة إلى صلب الاستراتيجيات الراسخة وتومئ إلى تغييرات محتملة، فيما لا يصح المس بها.

حذف اسمه سابقا من على استاد ناصر (القاهرة) وبحيرة ناصر (السد العالي) ومدينة نصر، التي أصبحت (مدينة مصر)، دون أن يمس حضوره في ذاكرة شعبه وأمته.

لامست تسمية “مدينة مصر” بالذات حدود الكوميديا الهزلية، فمصر دولة عريقة لا ضاحية سكنية.

بذات الوقت بدت الدعوة لعودة الألقاب المدنية، تناقضا مع النص الدستوري والقيم الجمهورية وإرث ثورة يوليو.

ربما أراد صاحب الدعوة المستغربة الدكتور “أسامة الغزالي حرب” لعودة الألقاب المدنية، أن يساهم في جلب أموال لدولة شبه مفلسة مقابل تبرعات ومساهمات رجال أعمال بغض النظر عن الوسيلة، التي حصلوا بها على مليارات الدولارات، حتى لو أهدرت كل قيمة في هذا البلد، وأي معنى للمساواة بين مواطنيه.

يستلفت الانتباه، أن الكاتب نفسه يؤيد دعوة رجل الأعمال “نجيب ساويرس” لإلغاء صفة العربية من اسم جمهورية مصر!

إنه عدوان آخر على هوية البلد ومستقبله في محيطه.

إذا نزعت العروبة عن مصر، فإنه انتحار تاريخي.

التجهيل بالتاريخ انتحار آخر.

ما الذي يريده “الغزالي حرب” وكتاب آخرون من الدعوة إلى اعتبار (28) فبراير عيد وطنيا لا (23) يوليو؟

لقد حصلت مصر على استقلالها الحقيقي بفواتير الدم التي بذلت في حرب السويس، لا باتفاقية الجلاء التي وقعها “عبد الناصر” نفسه، ولا بتصريح أصدرته دولة الاحتلال في (28) فبراير (1922) دون أن تكون جادة فيه.

في (4) فبراير (1942)، حاصرت دبابات الاحتلال البريطاني قصر عابدين، وأملت على الملك فاروق إسناد رئاسة الحكومة إلى زعيم الوفد “مصطفى النحاس”.

كان ذلك الحادث سحبا فادحا من الرصيد الوطني الكبير لـ”النحاس”.. وتأسيسا لما جرى بعد عشر سنوات بإطاحة قواعد اللعبة كلها، وصعود “عبد الناصر” على مسارح التاريخ.

في مساجلات “يوليو” والدفاع عنها، لم يتخلف كاتب واحد له قيمة وتأثير في إبداء موقفه، كـ”محمد حسنين هيكل” بكتابه “لمصر لا لعبد الناصر”، و”أحمد بهاء الدين” صاحب مقولة “موتوا بغيظكم”، و”كامل زهيري” بعبارته الشهيرة “عبد الناصر أقوى من الهزيمة، والسادات أضعف من النصر”.

شاركت في الحملة صحف، أُصدرت في لندن خصيصا لهذا الغرض قبل غيره، وصنعت أفلام أغلبها أقرب إلى أعمال المقاولات، وأنتجت مسرحيات تجارية، تشهر بالتجربة كلها.

كان فتح ما أطلق عليه “ملف عبد الناصر” تمهيدا لسياسات تمددت من الانفتاح الاقتصادي بالطريقة التي جرت بها إلى الصلح مع إسرائيل بالتنازلات التي انطوى عليها، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من تراجع في الدور والمكانة.

في أجواء الصدام اختُبِرت معادن رجال وصلابة مواقف.

تصدرت مشاهد رفض اتفاقيتي “كامب ديفيد” تيارات وأحزاب، يصعب أن تلتقي.

وتشاركت في رفض تطبيع مع إسرائيل أجيال ونقابات وجمعيات أهلية، وكل ما يتحرك بالحيوية في البلد.

استهدف تفكيك الاقتصاد الوطني باسم الانفتاح الاقتصادي تأسيس طبقة جديدة وظيفتها مساندة نوع معين من السلام.

واستهدف تفكيك نظرية الأمن القومي باسم السلام مع إسرائيل لتراجع المكانة المصرية في محيطها وقارتها وعالمها الثالث.

بتصدع المشروع الوطني لم يكن ممكنا بناء اقتصاد قوي، رغم وعود الرخاء، ولا تأسيس ديمقراطية حقيقية تقوم على التعددية والتنافس الحزبي وفق أصول مدنية الدولة والاحتكام إلى القواعد الدستورية الحديثة.

“عندما عدت من البعثة في ١٩٦٤، لم يكن لدي أي شك في صحة اتجاهات عبد الناصر وفلسفته، وقد تبينت فيما بعد، عندما ظهرت الأرقام وأمكن النظر إلى تطور مصر الاقتصادي، أن ما كان يحدث في مصر اقتصاديا واجتماعيا بصرف النظر عن مشكلة الديمقراطية منذ ١٩٥٦ وحتى ١٩٦٥، كان أفضل ما مر في تاريخ القرن على الأقل، لم نكن في ذلك الوقت نرى إلا الجزئيات، ولكن حياتنا اليومية كانت تعكس هذا التطور الرائع في حياة مصر”.

كانت تلك استخلاصات المفكر الاقتصادي الراحل الدكتور “جلال أمين” كتبها في صحيفة العربي يناير (2002).

أهم ما ينسب لإرث “عبد الناصر” ذلك الحراك الاجتماعي الواسع، الذي سمح لأعداد غفيرة من الطبقات الدنيا، ظلت محرومة قرونا طويلة بالترقي في جودة الحياة ومستويات المعيشة والصعود إلى سطح الحياة، والانتفاع بثمرات التنمية والتعليم والتقدم.

القضية ليست أن تؤيد أو تعارض يوليو، بقدر ما أن تستوعب روح المرحلة وتعقيداتها وسياقاتها واحتياجات العصور الجديدة لإعادة قراءة الملف من جديد بروح المستقبل والالتزام بالخيار الديمقراطي.

لا يمكن تأسيس أي مستقبل على تجهيل بالماضي، أو دون استيعاب دروسه.