في تاريخ نظامنا الصحي العريق علامات فارقة، تستحق أن نتوقف عندها، لاستعادة بعض الدروس الناجحة الدالة للمستقبل الحالي الصحي وتحدياته المعقدة.

من هذه العلامات ما كان يحدث في بداية القرن العشرين، من مواجهات لانتشار الأمراض المعدية والمتوطنة، بين البسطاء من المصريين، حيث بلغت أحوال مصر الاجتماعية والاقتصادية منذ نهاية القرن الثاني عشر وضعاً بائساً، بسبب قرون من الظلم على يد حكام طغاة والحروب الداخلية التي لم تتوقف بين البكوات المماليك، “أعلى طبقة في المجتمع وقتها” تحت أعين باشا عثماني، لا حول له ولا قوة، أرسل إليهم من إسطنبول.

أفقرت السكان التعساء، وجعلت حياتهم بؤسا مقيما، حتى وصول الحملة الفرنسية لمصر، ومن بعدها اعتلاء محمد علي حكم البلاد في لحظة استثنائية، استغل فيها هذه الفوضى، والفراغ في السلطة.

هذه الأمراض المعدية والمتوطنة مثل، البلهارسيا والأنكلستوما ومضاعفاتهما، ومن أشهرها أيضا أمراض العيون، مثل الرمد الملتحمي الحبيبي “المسمى تراكوما”.

معالجة هذه الأمراض في لحظات استثنائية، مجهود رواد كبار من الأطباء الأجانب والمصريين.

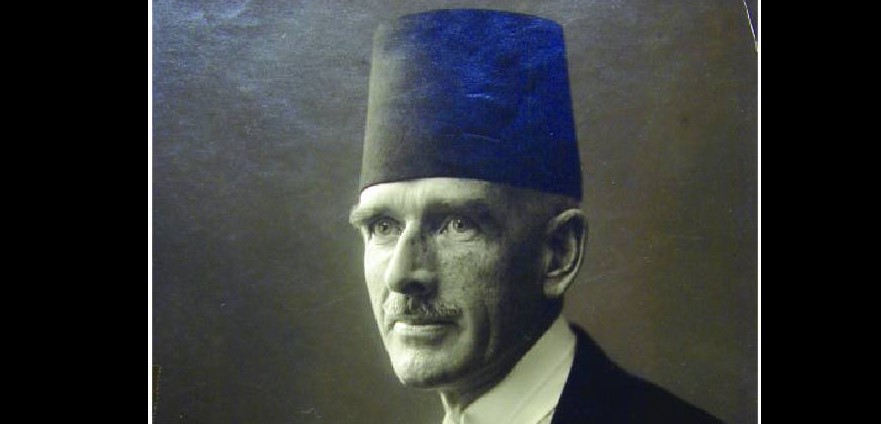

وفي هذا المجال أتوقف عند كتاب أهداه لي طبيب خبير في أمراض العيون أخيرا، مترجم إلى العربية بعنوان “نور في الظلام الدامس”، عن سيرة ذاتية لقصة آرثر فيرجسون ماكلان، طبيب العيون الأشهر ورائد مرض التراكوما، في النصف الأول من القرن العشرين، وهو ليس مجرد كتاب عن الطب، وإنما مرآة كاشفة للأوضاع التاريخية المصرية في ذاك الوقت.

حيث يحكي الكتاب قصة طبيب شاب إنجليزي خلال إقامته في مصر خلال الفترة من 1903 حتى 1923، عندما كانت البلاد تفتك بأهلها لقرون عديدة أمراض العيون المعدية، وخصوصا مرض التراكوما أكثر الأمراض المعدية المؤدي للعمى، حتى بات معروفا باسم “الرمد المصري”.

وهذا الرجل خاض تحديا كبيرا مع البيروقراطية البريطانية والمصرية اللتين اتبعتا سياسات مالية صارمة للتقشف في الإنفاق العام، من أجل سداد ديون البلاد الثقيلة التي تراكمت منذ عهد الخديوي إسماعيل.

آرثر فيرجسون ماكلان والتراكوما

مع بداية القرن العشرين، بلغ انتشار أمراض العيون في مصر مدىً كبيرا، وكان معروفا أن ما يزيد عن 90% من السكان البسطاء يعانون من مرض ما في العيون مؤلم ومنهك.

وفي تقدير العلامة آرثر فيرجسون ماكلان رائد علاج التراكوما، أن ما يزيد عن 70% من السكان مصابين بالعمى في عين واحدة أو اثنتين، ولسوء الحظ لم تكن هناك سوى أربعة مستشفيات للرمد في مصر في ذاك الوقت، بتجهيزات تستطيع علاج 3200 مريض جديدــ فقطــ وإجراء 1300 عملية جراحية.

وخلال مساعي آرثر التي لم تفتر، عند وقت مغادرته مصر عام 1923، أصبح هناك 23 مستشفى، تغطي تقريبا كل مديريات البلاد، إضافة لعدد من المستشفيات المتنقلة، في قوافل طبية يرتادها 1.5 مليون مريض، وتعالج 134 ألف مريض سنويا، ويجري بها 176 ألف عملية جراحية.

وكان مختبر الرمد التذكاري بالجيزة حينئذ تحت الإنشاء، في نفس مكان المستشفى القديم الذي أقامته الحملة الفرنسية، وقد تم افتتاحه عام 1925.

كان هذا هو المارثون الذي أنجزه آرثر خلال إقامته في مصر كأحد رواد مكافحة مرض العيون والعمي، التراكوما المعدية بكترياً. إلا أنه استمر مع كل ذلك في تكريس نفسه لجراحات وأبحاث العيون.

(كانت مقدمة كلمات مايكل ماكلان حفيد العلامة آرثر فيرجسون ماكلان، والذي أصدر وجمع وثائق وصور وذكريات في هذا الكتاب الفريد؛ تخليدا لذكرى جده العظيم والرائد في علاج وتصنيف مرض التراكوما المصري، والذي قاد حملته العلمية في مصر من عام 1903 إلى عام 1923 لمكافحة المرض المعدي، فصار علامة فارقة في نظامنا الصحي).

وذلك في كتاب موسوعي مترجم عن السيرة الذاتية له، مما جعله أحد أهم المصادر في تاريخنا الاجتماعي الصحي؛ لأنه يصور ويكشف رؤية طبيب إنجليزي من أصول إيرلنديةــ عاش وعمل في أنحاء عديدة من مصر خلال العقدين الأولين من القرن الماضي، وصور مجتمعنا تصويرا دقيقا، وكتب عن حياته فيها.

وفي هذه الفترة من عمل آرثر، لم تكن هناك وزارة للصحة في مصر، وكانت البلاد تمور بتغيرات ثورية عميقة، أهمها ما حدث أثناء الحرب العالمية الأولى وتشكيل الفيلق المصري المساعد للجيوش البريطانية خلف الحدود الحربية، ثم قيام ثورة 1919 وجائحة الإنفلونزا الإسبانية.

وكانت حملته الصحية تلك في هذا الإطار تعد إحدى الحملات الرئيسية لمكافحة مرض معدي ومنتشر بين المصريين (المسمى التراكوما وأمراض العيون الأخرى).

شكل الكتاب الكثير من المعلومات عن طبيعة المجتمع المصري وقتها، والتحديات الطبية والاجتماعية وغيرها التي واجهت آرثر.

وكانت جهوده من النماذج الناجحة، التي أثرت في الحد من العبء الصحي للأمراض المعدية، بين الـ10 ملايين مصري بسيط وقتها.

تماما كما حدث بعد ذلك في مكافحة البلهارسيا والأنكلستوما، وأخيرا حملة فيرس سي، مما جعل نموذج عمل آرثر ينفي كثيرا، عما كان يسمى وقتها بالطب الإمبريالي، في المناطق المستعمِرة والخارجية، فهو لم يكن يهدف فقط لحماية جنود الامبراطورية المُستعمرة، فقط بقدر ما كانت موجهة لحماية عيون المصريين وجعلهم أكثر قدرة على العمل والإنتاج، فمصر كانت في النهاية مستعمرة ومزرعة للقطن، ومخزون للقوى البشرية التي يحتاجها المستعمر البريطاني لتحقيق أهدافه، وفق فلسفته “النفعية الموضوعية”.

وهذا ما يشرحه الكتاب، وما جعل آرثر يتلقى اعترافا عالميا بفضله، وتكريما من المصريين يليق به في غمار ثورتهم على المستعمر، وأثناء إقامته بمصر، اعترافا بالمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

وكان أهم تكريم تلقاه في عام 1931، عندما صنع له تمثال من البرونز ممولا من اكتتاب شعبي عام، مثله مثل تمثالي سعد زغلول ومصطفي كامل، أُهدي إليه في احتفال أقيم بمعمل الرمد التذكاري بالجيزة، ولم يكن مثل هذا التكريم يمنح إلا للزعماء الوطنيين.

والواقع أن آرثر كان يستحق ذلك، حيث قام خلال إقامته بمصر بتأسيس مفهوم القوافل الطبية السريعة والحملات المركزة الرأسية طبيا.

كما قام بتأسيس البنية التحتية للمستشفيات النوعية المتخصصة في علاج أمراض العيون، في بلد كان مستعمرة، ويطلق عليه بلد العميان من المستعمر البريطاني، وهذا التناقض المعقد لبعض المزايا النفعية للطب الإمبريالي.

ومن ثم الاعتراف بآرثر بوصفه سلطة أكاديمية عليا في مرض التراكوما، أو التهاب الملتحمة الحبيبي (الرمد الحبيبي).

ذلك المرض شديد العدوى، والذي يعد سببا رئيسيا لإحداث العمى وقتها ولقرون عديدة.

ويعد تصنيف ماكلان الذي قدم وصفا للمرض ومراحل تطوره منذ عام 1905 قياسياـ والذي صار معيارا لدى منظمة الصحة الدولية، بعد ذلك في عام 1052

والكتاب الموسوعي الذي أقدمه الآن وأرشحه للقراءة والاستفادة منه، ينقسم إلى أربعة أجزاء.

تناول الأول سيرة الرجل وميراثه العلمي.

والثاني عن طب العيون في مصر والنفوذ البريطاني بها.

والثالث عن سنوات تكوين آرثر العلمية والاجتماعية قبل مجيئه مصر، (كان من أصول إيرلندية بسيطة).

والرابع شمل متابعة لنشاطه منذ مجيئه مصر وقيادة حملة طبية لمكافحة أمراض العيون واسعة الانتشار.

ولذا كانت حملته ورؤيته كنموذج ناجح للتعلم منها، تتمثل في بناء إدارة رمد مركزية مستقرة لها فروع في مختلف مديريات البلاد.

وكذا توفير تمويل لهذه الحملة الرأسية عبر ائتمان صندوق مالي للسير كامبل المالي البريطاني النشط الذي مول بناء خزان أسوان وقت الاحتلال.

كما حظيت خطته بدعم مزدوج من أثرياء البلد في المحليات “الباشاوات الأثرياء” لحاجتهم جميعا وقتها لقوى عاملة بشرية سليمة صحيا للمساعدة في بناء خزان أسوان وزراعة الأرض وأعمال الدعم للفيلق المصري أثناء الحرب العالمية الأولى.

وهذه السياسات تبين فلسفة المستعمر والطبقة المحلية التابعة له، للنفعية الموضوعية أخلاقيا، وهي مبررة وقتها، وهي نفس السياسات التي اتبعها قبلهم محمد علي باشا منذ مجيئه لمصر ومحاولة تأسيس جيش وطني ونظام صحي، يخدمه أيضا ويخدم مصالحه في الحكم.

وهذه السياسة الصحية تجيب عن تساؤل جدلي، وهو لماذا اهتم المستعمر بصحة المصريين ومجانا؟

أما آرثر الذي اسُتخدم في تلك السياسة، فكان مخلصا لرؤيته هو الإنسانية، وكان موهوبا في الإدارة والتنظيم، ومتعاطفا مع مرضاه من فقراء المصريين، ولم يسع لافتتاح عيادة خاصة رغم الإقبال عليه ونجاحه في علاج التراكوما أو الرمد المصري، حتي أنه تعلم العربية حتي يسهل عليه التواصل مع مرضاه، خاصة في ريف وصعيد مصر، ومنوف، والفيوم.. إلخ، حيث يوجد مخزون القوى البشرية المريض (بدأ في منوف وطنطا ثم صعيد البلاد ومدن القنال).

وحقق استجابة واسعة من الأهالي، لذا تدفقوا أفواجا عليه للعلاج (رجالا ونساء)، خاصة أمام أول مستشفى متنقل، أقامها في منوف فكسب ثقتهم من خلال تمكنه المهني وتعاطفه الإنساني وجراحاته الناجحة، فطالبوا بالمزيد.

وكانت البلاد وقتها فيها أربعة مستشفيات فقط للرمد في المدن الكبرى، أما في باقي المديريات فلم يكن هناك سوى قلة من الأطباء، ليس بينهم متخصصون في أمراض العيون، لذا كان علاج التهاب الرمد الحبيبي بدائيا للغاية من خلال المعالجين الشعبيين وحلاقي الصحة.

الخلاصة

إن ما سبق هو ما دفعني للاهتمام بعرض هذا الكتاب الموسوعي المترجم للعربية، وصاحبه.

وذلك للتأكيد على محورين هامين: ــ

الأول يتعلق بأهمية نظمه لحملاته الصحية الرأسية الناجحة كنماذج فقط في الحالات الصحية العاجلة والطارئة والأمراض السارية والمعدية، ثم التمهيد لدمجها في نظام صحي أفقي ومستدام للرعاية الصحية الأساسية، ممولة من صناديق تأمينية أو ائتمانية لضمان استدامتها وفعاليتها.

والمحور الثاني

يتعلق بجدلية ما كان يسمى بطب المناطق الحلوة والاستوائية الغربي، أو الطب الإمبريالي الحديث وجوانبه الإيجابية إلى جانب جوانبه النفعية والسلبية أيضا. والبحث في قيمه الأخلاقية ومدى مصداقيتها.

في هذا السياق كانت حملة آرثر ماكلان وفلسفته والذي استعاد وبإرادة قوية في مقدمة مذكراته التحديات التي واجهته مجتمعيا، فاقتبس تلك الكلمات من أشعار “أوفيد” التي تلخص موقفه فقال: “ليكن قلبك كالفولاذ وأجمد، فسوف تتحول تلك الصعوبات إلى فرص ومزايا”.

وهذا ما فعله الرجل، وننصح به في الظلام الدامس الذي نعاني منه الآن.

لذا ما زلنا نتذكره، ونتعلم مما فعل ونشعر بالامتنان، لكل الأطباء مثله الذين ساروا على دربه رغم الصعوبات، ولم يهاجروا أو يتخلوا عن دورهم، لأنهم فهموا عبء المسألة المصرية الصحية وتحديات المرض في بلادنا وضرورة مواجهتها بالأسلوب الإنساني الأمثل، وهو التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية الأساسية، بدلا من الركض حول تسليع الخدمة الطبية، والتي تعوق تنفيذ أمل الحق في الرعاية الصحية للجميع دون تمييز.