من الصعب فهم حاضر الإسلاميين في حرب السودان من دون الرجوع إلى بنية النفوذ التي تشكّلت منذ 1989، حين أسّسوا شبكات متداخلة داخل الجيش والأمن والاقتصاد والإدارة، وبنوا مظلة علاقات إقليمية مع طهران وأنقرة والدوحة. سقوط نظام البشير في 2019، بدا في لحظته كقطعٍ مع الماضي: حلّ المؤتمر الوطني مصادرة واسعة للأصول وإطلاق عملية تفكيك “التمكين” في مؤسسات الدولة. والذي يمكن قراءته لصراع على تركة نظام البشير بين ثلاثة أطراف رئيسية الجيش والدعم السريع و القوى المدنية. لكنّ هذا القطع بقي ناقصًا؛ فالهياكل الاجتماعية التي نسجت حول المشروع الإسلامي والولاءات داخل بعض الأذرع العسكرية والأمنية، ظلت عناصر خاملة قابلة لإعادة التفعيل حين تبدلت موازين القوة.

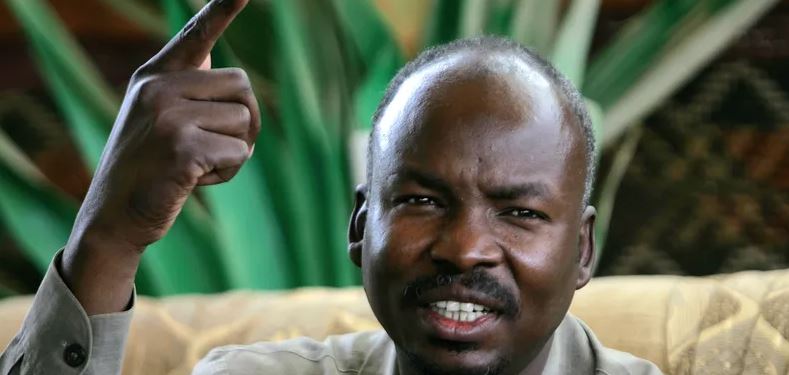

مع انفجار الحرب في 15 إبريل/ نيسان 2023، تبدّى ذلك التبدل سريعًا. الجيش قدّم الصراع بوصفه معركة وطنيّة ضد تشكيلٍ متمرّد تمدّد خارج الدولة، فيما تحرّكت داخل محيطه حلقاتٌ ذات خلفية إسلامية لرفد الجبهات بمقاتلين وتنظيمات تعبئة عقائدية. خلال 2024 و2025 انتشرت رواياتٌ وشواهد عن آلاف المقاتلين المرتبطين بالتيار الإسلامي بعضهم ظهر ضمن تشكيلات، حملت أسماء ذات حمولة دينية، وتولّت أدوارًا هجومية ودعوية معًا، ومع تقدّم الجيش في بعض المحاور برز خطاب داخل الحركة الإسلامية، يراهن على انتقال طويل بقيادة المؤسسة العسكرية، يفضي إلى انتخابات تعيدهم بوجهٍ محدث إلى المجال السياسي. في تموز/ يوليو 2025، قدّم قادة بارزون من التيار—ومنهم أحمد هارون المطلوب للجنائية الدولية تصورات علنية لعودة مرتّبة عبر دعم الجيش ثم الدخول في عملية سياسية لاحقة، وهو ما وثّقته تغطيات صحفية موسعة، وأشارت إلى تقديرات بعدد المقاتلين الداعمين للجيش بالآلاف.

قلب المعادلة الجديدة

في قلب المشهد الراهن تتبلور معادلة شديدة التعقيد: استمرار الجيش والدعم السريع معًا مع صعود جديد للتيار المدني، مقابل استبعاد الإسلاميين من المشهد.

إنفاذ هذه المعادلة يقوم على تثبيت الجيش كمؤسسة دولة بدعم مصري قوي ومعلن، ودعم جزئي من السعودية، بالتوازي مع الإبقاء على الدعم السريع وتحالفاته بدعم إماراتي غير معلن. على الجانب الآخر، يجري الدفع بالتيار المدني إلى الواجهة مجددًا بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. أما الإسلاميون فيتعرضون لعملية إضعاف ممنهجة داخليًا عبر الجيش وتحالفاته، مثل القوات المشتركة وقوات درع السودان، إضافة إلى شخصيات مدنية وأحزاب سياسية غير موالية لهم، لكن صراعها معهم غير صفري. كما تمارس إسرائيل ضغوطًا مباشرة على الجيش لإقصائهم بالتوازي مع بلورة تفاهمات مع قطر وتركيا، وهما أبرز حاضنتين إقليميتين للإسلاميين لإشراكهم بحذر في تسوية الملف السوداني. يبدو أن لقاء الرباعية الأخير أفضى إلى قراءة أعمق للمناخ الإقليمي والدولي ما منح هذا المسار دفعة إضافية.

هذه الترتيبات تجرى، بينما تتلاشى أدوار دول الجوار السوداني في الشرق والغرب والجنوب، حيث لم تُمنح أوزانًا مؤثرة رغم التداخلات الليبية والإريترية والتشادية والجنوب سودانية، التي كادت في بعض اللحظات أن تتحول إلى عوامل ضغط حقيقية، لولا أن تم استتباع مواقفها. ينطبق الحال كذلك على الاتحاد الإفريقي، الذي بقى حضوره هامشيًا أمام ثقل التفاهمات الثنائية والرباعية والمتعددة التي تُصاغ لإدارة النفوذ داخليًا وخارجيًا، وصولًا إلى تفاهم ختامي معلن، يكون فيه اللاعبون الثانويون مجرد شهود على الاتفاق.

يمكن القول، إن النهج الأمريكي لم يتغير جذريًا عن مسار ما قبل الحرب، بل هو امتداد للتفاهمات التي قادت إلى الاتفاق الإطاري، لكن مع توسع في شبكات التوافق الإقليمية والدولية وتشديد الضغط على الإسلاميين. تُقرأ هذه السياسة على أنها سعي لاستبعاد كامل لقيادات الصف الأول في الحركة الإسلامية واحتواء القيادات الوسطى والصغرى عبر تفاهمات قطرية- تركية، مع دعم تيار غير عنيف من الإسلاميين وإشراكه في السلطة.

3 خيارات

هذا القلب التحليلي يضيء المشهد العام الذي تتقاطع فيه التحركات الميدانية والدبلوماسية. فالإقصاء الشامل قد يدفع أجنحة داخل التيار إلى العنف السري، أو الارتهان لجهات إقليمية، بينما الدمج المفتوح بلا مساءلة، يعيد إنتاج الإفلات من العقاب. بين هذين الحدين، يظل السيناريو الأكثر أمانًا، لكن الأصعب تنفيذًا هو الدمج الانتقائي المقترن بإصلاح أمني وعدالة انتقالية، ضمن مظلة إقليمية متفاهِمة توقف حرب الوكالة وتوحّد الرسائل.

إن المشهد يتجه إلى تسوية مُدارة طويلة النفس، تُبقي طرفي السلاح ضمن معادلة ردع متبادل تحت سقف “الدولة”، وتمنح المدنيين مساحة حَوكمة تدريجية في الاقتصاد والخدمات. في هذا المسار تُرحَّل الأسئلة الكبرى إلى لجان مشتركة، وتُصنع شرعية وظيفية قوامها تحسين المعيشة واحتواء الفوضى أكثر من حسم سؤال السلطة. المؤشر الأبرز لوقوع هذا السيناريو، هو تناقص وتيرة المعارك في الخرطوم ودارفور وتكاثر غرف التنسيق الأمني- المدني مع رزم تمويل دولية مقيّدة بالإصلاحات.

وقد تتجه المعادلة إلى دمجٍ انتقائي مضبوط الكلفة، حيث ينجح الرعاة الإقليميون والدوليون في تثبيت قواعد لعبة تميّز بين الإسلاميين ككتلة سياسية قابلة للاشتغال داخل المؤسسات، والجماعات أو الوجوه المتورطة في الانتهاكات التي تُقصي بالقضاء والعقوبات. هنا تُستكمل عملية تحييد الصف الأول، بينما يُفتح ممر ضيق أمام تيار غير عنيف، تشرف الدوحة وأنقرة على ضماناته وسلوكه مقابل التزام واضح بمدنية الدولة ونزع العسكرة. علاماته الأولى ستكون في إطلاق مسارات عدالة انتقالية متفق على آلياتها، وتوسيع الحكومة الانتقالية بوجوه مدنية وتراجع خطاب الشيطنة الشامل للإسلاميين لصالح خطاب “الفرز بالقانون”.

وقد تنقلب المعادلة إلى تجميد صراع لا تسوية، حين تتماسك شبكات النفوذ، ولكن يفشل الربط بين مسارات الأمن والسياسة والاقتصاد. في هذا المناخ يستمر وقف النار الموضعي، ويتفكك على أطرافه، وتُدار المدن الكبرى بمنطق تقاسم النفوذ، بينما تُرحَّل القضايا الشائكة إلى مؤتمرات لا تُحسم. يزدهر اقتصاد الحرب، وتتعاظم الفجوة بين وعود الداعمين الغربيين ومقدار ما يصل فعليًا، وتبقى ملفات اللاجئين والمجاعة أداة ضغط أكثر منها بوابة حلول. يمكن تمييز هذا السيناريو بارتفاع الاعتماد على الترتيبات المحلية المؤقتة وغياب جداول زمنية ملزمة لأي انتخابات أو إصلاح أمني.

وقد تتعرض المعادلة لصدمة ارتدادية، إذا اختلّ توازن الرعاة، كتصعيدٌ بين دولتين متقاطعتين على خطوط الدعم السريع والجيش، أو تباين أمريكي- أوروبي على وتيرة إدماج المدنيين وحدود الضغط على الإسلاميين. عندها تعود الجبهات للاشتعال، ويُعاد تسييس المعونات وتتحول ملفات لاهاي والعقوبات إلى أدوات قتال بالوكالة. تظهر مؤشرات هذا المنزلق في تبادل الاتهامات العلنية بين العواصم، وتراجع قنوات الاتصال غير المعلنة وعودة التصعيد الإعلامي العقائدي في الداخل.

ويمكن أن تفتح المعادلة نافذة إعادة هيكلة أعمق، إن استثمر التيار المدني لحظته بدعم واشنطن وبروكسل وبنى “تحالف وظيفي” مع أجهزة الدولة غير القتالية: المالية، العدالة، والخدمات. هنا يُصاغ عقد ثقة جديد، يربط التمويل الدولي بتحسينات ملموسة للمجتمعات المنهكة، ويُعاد رسم دور الجيش نحو عقيدة دفاعية، ويُضغط على الدعم السريع للاندماج أو التفكك عبر حوافز ومثبطات دقيقة. هذا المسار لا يُقصي الإسلاميين كهوية سياسية، بل يطوي صفحة توظيفهم المسلح، ويضع سقفًا سلوكيًا على مشاركتهم.

وتظل إمكانية ارتدادٍ محدود للإسلاميين قائمة عبر بوابة الاحتجاجات الاجتماعية والشبكات المحلية، إن بالغت المعادلة في الإقصاء. عند هذا الحد، يمكن لتيار غير عنيف، أن يعيد التموضع بخطاب خدماتي ومحلي، يهاجم “فساد تقاسم السلطة” بدل مهاجمة جوهر التسوية. إن لم يُحسن صُناع المعادلة إدارة هذا المتغير، فقد يتطور إلى مقايضات انتخابية متأخرة، تُعيد إنتاج نفوذٍ سياسي تحت لافتات جديدة. المؤشر المبكر هنا هو تنامي تمثيلهم في النقابات والمحليات ووسائل الإعلام المحلية مع هدوءٍ متعمد في الخطاب الخارجي.

وفي جميع المسارات يظل حجر الرحى هو اتصال القوى الراعية ببعضها على قاعدة، لا تمكين لميليشيا ولا إقصاء هوياتي شامل. إذا حافظت القاهرة وأبوظبي والرياض والدوحة وأنقرة وواشنطن وبروكسل على قنوات تنسيق، تسمح بتبادل الضمانات، ستبقى المعادلة قابلة للإدارة، حتى وهي قاسية. أما إذا فُقدت هذه القنوات، فسيتحول توزيع النفوذ إلى تفويض بالفوضى، وسينفلت الهامش الذي كان مخصصًا لعدالة انتقالية واقعية إلى تصفية حسابات لا نهاية لها.