“إسرائيل الكبرى” الأسطورة والدولة: قراءة في مشروع الهيمنة الإقليمي

تفرض التطورات الإقليمية المتسارعة، ولا سيما الحرب المدمرة على غزة عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، ضرورة إعادة تقييم شاملة للمقاصد الاستراتيجية طويلة الأمد للمشروع الصهيوني. وإذا كان فهم المشروع في أبعاده العسكرية مهمًّا، فإن النظر إلى أبعاده المتعددة للهيمنة، التي تُمارَس عبر التطبيع وبناء التحالفات، يُعدّ جوهريًا في إدراك مساعيه لتحويل إسرائيل إلى دولة نفوذ في الشرق الأوسط.

في هذا الإطار، يتناول المقال تطوّر مفهوم “إسرائيل الكبرى” من حلم “يوتوبيا” أيديولوجي إلى استراتيجية للهيمنة، تجمع بين التفوق العسكري والبعد الاقتصادي والدبلوماسي، وما يرتبط بهذا التحول من مخاطر تواجه الدول ومستقبل شعوب المنطقة، وهو ما يستدعي مواجهة استراتيجية، تتجاوز منطق إدارة الأزمات الوقتية.

ويُعدّ شعار “إسرائيل الكبرى” من أكثر المفاهيم تعقيدًا في دراسة الصراع العربي– الإسرائيلي، إذ يتجاوز كونه طموحًا توراتيًا أو عقيدة دينية للتوسع الجغرافي، إلى مشروع استراتيجي يجري تنفيذه بخطى متدرجة، يستند إلى أدوات متعددة، ويتأثر بميزان القوى الإقليمي والدولي، ما يجعله مفهومًا سياسيًا، يتجاوز الوعد التوراتي التقليدي بدولة تمتد من النيل إلى الفرات.

وعمليا، “لا تستطيع إسرائيل ضم تلك الأراضي البالغة مليوناً ونصف المليون كيلومتر مربع إليها لعدم قدرتها البشرية. وكل ما تستطيعه السيطرة الأمنية والعسكرية على محيطها حتى لا تشكّل دول الطوق أي خطر، وألا تمتلك جيوشا من شأنها تهديد الأمن، أي أنها حسب ما يقول الباحث صقر أبو فخر، تريد الدول المجاورة مجرّد أحزمة أمن لها، وبذلك “إسرائيل الكبرى“، بهذا المعنى، مفهوم أمني وليس مفهوماً جغرافيّاً “لكن في ذات الوقت، ارتبط طرح المفهوم” بسعي إلى الهيمنة، وتجاور مع مفاهيم “أرض إسرائيل” و”الشرق الأوسط الجديد”، وحضر في محطات الصراع منذ نشوء الصهيونية كإطار نظري، وصولًا إلى تحقيق هدفها بتأسيس دولة لليهود. وقد اكتسب اهتمامًا إضافيًا بعد احتلال أراضٍ جديدة عام 1967 وإعادة صياغة حدود إسرائيل ودورها الإقليمي.

ويشير المؤرخ لوي فيشمان، إلى أن استخدام “إيرتس يسرائيل هاشليماه”– المكافئ العبري لـ”إسرائيل الكبرى“– لم يبدأ على نطاق واسع إلا بعد حرب 1967، فيما يرى أستاذ العلاقات الدولية ووزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، أن ذلك منح الصهيونية الدينية وحركة الاستيطان حماسة متجددة لمواصلة مشروعها التوسعي.

“إسرائيل الكبرى”.. من يوتوبيا أيديولوجية إلى استراتيجية للهيمنة

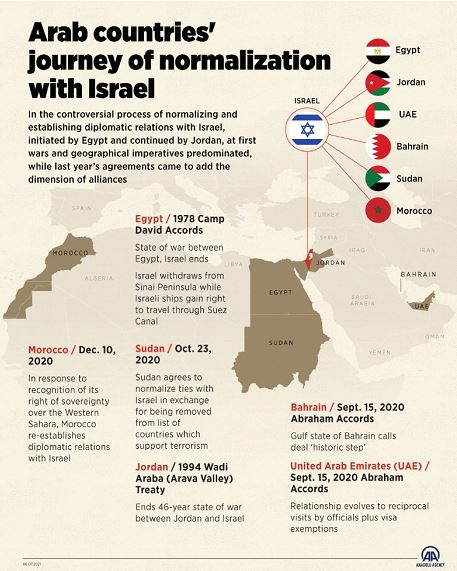

ورغم مسار التسوية بداية من كامب ديفيد، لم يتراجع الخطاب التوسعي، بل دمجت الحكومات الإسرائيلية مفاوضات السلام مع تعزيز السيطرة الفعلية على الأراضي، كما ضم الجولان 1981.

ورفضت قوى اليمين، ولا سيما “الليكود” تقديم تنازل جوهري عن الأراضي التي تحتلها لصالح إقامة دولة فلسطينية، بل روجت لمعادلة “السلام مقابل السلام”، ليشمل شعار “إسرائيل الكبرى” كل الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.

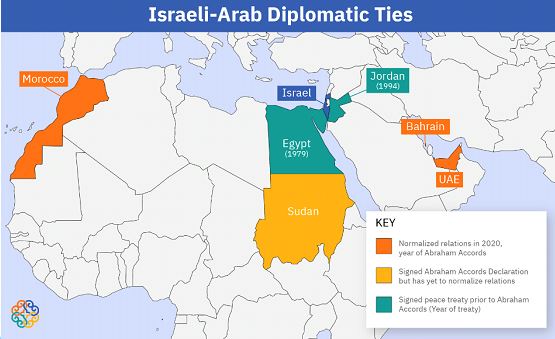

وخلال اتفاقيات إبراهيم 2020، وعدت بوقف الاستيطان، لكن هذا كان غطاء لموجة التطبيع الثالثة، التي أسست شبه تحالف إقليمي، وحولت “السلام البارد” مع مصر إلى تعاون وثيق مع الإمارات والمغرب، شمل الجوانب الأمنية، وتغيير في المجال الإعلامي والتعليمي .

حاليًا، تشهد المنطقة تحولًا فارقًا، إذ امتد العدوان ليشمل لبنان وسوريا واليمن، ووصل حتى إلى الخليج بالاعتداء على قطر. وفي هذا السياق، يوظف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب كأداة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، مستخدمًا خطابًا “روحيًا”، يستحضر الخيالين الديني والقومي لمفهوم “إسرائيل الكبرى“.

أولا: محطات الصراع العربي الإسرائيلي ومشروع إسرائيل الكبرى

برز مفهوم “إسرائيل الكبرى” و”أرض إسرائيل” عبر مراحل الصراع العربي– الصهيوني، متكيّفًا مع المتغيرات الإقليمية وتوازنات القوى. وفي جوهره، يعدّ المفهوم دينيًا– لاهوتيًا، تعود جذوره إلى الوعد الإلهي لإبراهيم في سفر التكوين (15:18)، الذي يحدد أرضًا، تمتد “من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات”، كما سجلها ثيودور هرتزل مؤسس الصهيونية في يومياته، خلال أكتوبر 1898.

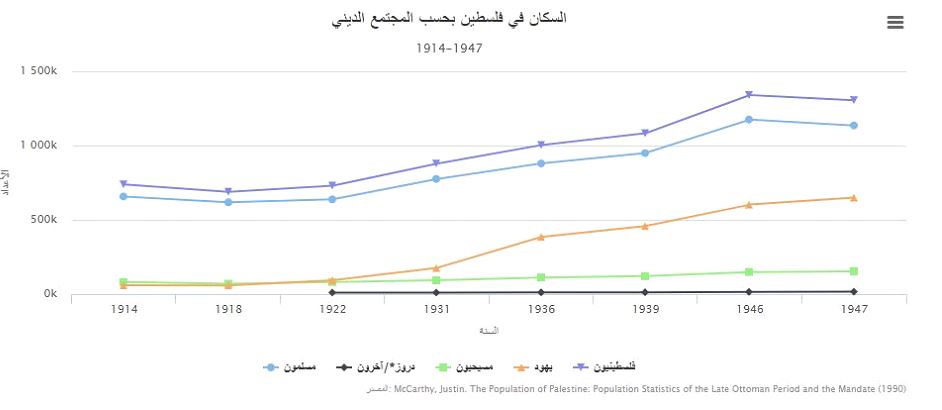

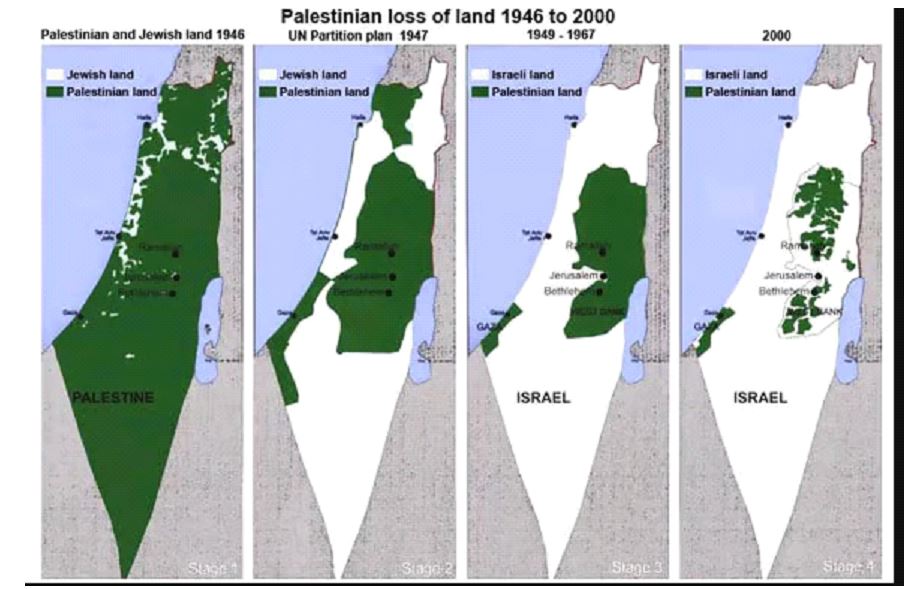

ويشير نبيل فهمي، إلى أن المفهوم ظهر منذ الأيام الأولى للصهيونية إلى جانب الرؤية البرجماتية للوطن القومي، إذ ركز الصهاينة العماليون من أمثال بن جوريون وحاييم وايزمان على الاستحواذ التدريجي على الأراضي داخل فلسطين، ومع ذلك فكرة النطاق الإقليمي الأقصى ــ أفق “إسرائيل الكبرى” ــ لم تختف أبدا. وفي الخطاب السياسي غالبا ما يشير مصطلح “إسرائيل الكبرى” إلى مفهوم أكثر تحديداً، ولكنه لا يزال توسعياً، ويعني السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة. ومرتفعات الجولان، مما يعكس دمج الأراضي المحتلة في الطموح الأيديولوجي.

من التأسيس إلى احتلال 1967:

تاريخياً، عملت منظمات الصهيونية كما الصندوق القومي اليهودي 1901، وحركة الشباب والحركة التصحيحية 1925 على “استخدام للخرائط والشعار كرمز رسمي. ودفعها إلى طليعة الخطاب الثقافي السياسي، بحيث تكون خريطة أرض إسرائيل رمز” يترسخ على الأراضي الفلسطينية، ويتجاوزها الى الضفة الشرقية(الأردن) مع الدعاية لدولة ممتدة الحدود.

وأضفت السرديات التوراتية شرعية زائفة على المشروع الاستيطاني منذ بدايات القرن الماضي، عبر اختلاق تاريخ لإسرائيل القديمة وتهميش التاريخ الفلسطيني، وتحويل الاستيطان والهجرة إلى واجب قومي وديني.

وبعد ثلاثة عقود من وعد بلفور (1917)، خصص قرار أممي أكثر من 56% من فلسطين الانتدابية للدولة اليهودية، رغم أن حيازتهم لم تتجاوز 6.4% من الأراضي.

وبعد حرب يونيو 1967، تبنّت قيادات إسرائيلية مفهوم “إعادة تشكيل الشرق الأوسط سياسيًا وجغرافيًا” لتتحول الأيديولوجيا إلى سياسات توسع وهيمنة فعلية.

ويشير نبيل فهمي، أن الحرب حولت “إسرائيل الكبرى” من أيديولوجية هامشية إلى مشروع سياسي، يتمتع بدعم شعبي، ونظرت التيارات الصهيونية إلى نتائجها، من الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وسيناء والجولان كمعجزة عصرية وتحقيقًا لنبوءة توراتية. ما أضفى على المشروع السياسي حماسة دينية. وبعد شهر، تشكّلت “حركة إسرائيل الكبرى”، التي حثّت على الاحتفاظ بالأراضي المحتلة وتوطين اليهود فيها. ولعبت دورا فعّالا في حشد الدعم للضم.

خلال سنوات تالية، وضِعت خطة “ألون” لإقامه حزام استيطاني في غور الأردن وتحقيق مفهوم إسرائيل الكبرى. بينما وحدت خطة “دروبلس” (1978) لإسكان المستوطنين بالضفة تكتل الليكود وحركة جوش أمونيم الاستيطانية، وأثمرت عن تغيير ديموجرافي “سكاني”، حيث قفز عدد المستوطنين من 600 عام 1972 إلى 111,600 بحلول عام 1993 بالتزامن مع التفاوض مع منظمة التحرير.

أوسلو وتصاعد خطاب أرض إسرائيل وخطط الضم:

رغم الدخول في مسار التسوية ومفاوضات السلام، لم يتراجع الخطاب المرتبط بـ“إسرائيل الكبرى”، كواقع جغرافي لا رجعة فيه، ورفضت الحكومات الإسرائيلية بعد أوسلو التنازل عن أراضٍ لإقامة دولة فلسطينية، وروّجت لمعادلة “السلام مقابل السلام” بديلاً عن “الأرض مقابل السلام” الوارد في القرار الأممي 242.

فيما رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت عام 2008، أن المفهوم انتهى، وأن البديل للتفاوض هو تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية.

مشروع إسرائيل الكبرى لدى الليكود والصهيونية الدينية:

ركز نتنياهو على مشروعات ” الشرق الأوسط الجديد” الذي طرحه شمعون بيريز، مع استخدم لغة ذات بعد “روحي”، تُحيل إلى السرد الديني دعمًا لتحالفاته السياسية. وخلال عقدين، رفض أي مشروع للتسوية، وعارض خطة شارون لفك الارتباط مع غزة منسحبا من القطاع لأسباب تكتيكية، تتعلق بتقليل الخسائر، لكن الطرفين كانا يؤمنان بمفهوم “أرض إسرائيل” دون انسحاب من الضفة.

أعاد هذا التصور السياسي التحالف بين “الليكود” والصهيونية الدينية، والذي كان تبلور مع صعود مناحم بيجن إلى السلطة عام 1977، معلنا التمسك بـ “يهودا والسامرة” أي الضفة الغربية وتشجيع الاستيطان، وبخطاب مشابه تحالف نتنياهو مع قوى الصهيونية الدينية، والتي ترى مفهوم الدولة الممتدة وعد إلهي والاستيطان عملا تعبديا. والضفة “أرض الأجداد والتوراة”، ضمن إسرائيل الكاملة، حق لهم وواجب ديني استعمارها.

ويرى البحث الفلسطيني عزمي بشارة، أن الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل لم تجرِ فيهما عملية علمنة (Secularization) في جوهر المفاهيم، بل في مظاهرها فقط، وأن القيم التي يبرزها التيار الديني كقيم مقدسة ضمن خطة ربانية، مثل “أرض إسرائيل” والاستيطان والزي العسكري، هي نفسها “القيم المقدسة لدى المتطرفين الصهيونيين العلمانيين في معسكر اليمين الإسرائيلي.

خطط الضم والاستيطان

وكان التوافق بين التيارين واضحًا في يهودية الدولة وخطط الضم، وترسخ عبر قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” لعام 2018، الذي اعتبر الاستيطان “قيمة وطنية”، وأكد “الحق الحصري وغير القابل للتصرف” لليهود على الأرض بأكملها.

وتُعدّ خطة الضم عمليًا دفنًا لفكرة الدولة الفلسطينية، وقد دعا سموتريتش إلى ذلك معتبرًا، أن حل الصراع يكمن في إنهاء الأمل بقيام دولة فلسطينية وإبقاء السكان تحت السيطرة. ومن يرفض يهاجر، على اعتبار أن كل أراضي فلسطين هي “إسرائيل الكبرى” التي ترى “أرض فلسطين نقطة بداية”.

ثانيا: التطبيع والعدوان كمشروع هيمنة

أدركت إسرائيل، بعد حرب 1973 وغزو لبنان عام 1982، محدودية القوة العسكرية وتكاليفها الكبيرة.

لذا اتجهت إلى توظيف الدبلوماسية، واحتواء الخصوم، واستغلال هشاشة الدول لتعزيز هيمنتها، مع الحفاظ على التفوق العسكري، والهجوم عند الضرورة وتهيوء الظروف.

ويتجلى هذا النهج بوضوح لدى حزب “الليكود”، المتأثر بأفكار المنظر الصهيوني جابوتنسكي حول فرض الإذعان بالقوة.

الشرق الأوسط الجديد:

في التسعينيات، طُرح “مشروع الشرق الأوسط الكبير”؛ بهدف ترسيخ إسرائيل كقوة إقليمية محورية، تتحكم في مسارات التنمية والسياسة والأمن، واستخدم في ذلك شعارات “السلام والتنمية” التي رافقت اتفاقية كامب ديفيد، رغم ما تكشف عن فجوةٍ كبيرةٍ بين الوعود والواقع، فالتنمية لم تتحقق، والنتائج أظهرت خسائر بعضها يُقاس بمؤشراتٍ اقتصاديةٍ، والآخر يمثّل تآكلًا في الاستقلال السياسي والاقتصادي، وانعكاساتٍ تمس الأمن القومي”.

ومع ذلك استمر مسار تعزيز العلاقات مع دولة الاحتلال، عبر مفهوم “الشراكة” و”السلام الاقتصادي”، وشمل تغلغلا في المؤسسات المالية والبحثية والإعلامية، وكانت هذه الرؤية، تحل جزئيا مكان الهيمنة الجغرافية، وجعلت إسرائيل مكوناً أساسياً في المنطقة.

صفقة القرن والاتفاقيات الإبراهيمية:

ترتبط صفقة القرن، واتفاقيات التطبيع الإبراهيمي، بتمدد الاحتلال، وقد أصدر أربعة باحثين من الجبهة الديمقراطية كتاب «صفقة القرن في الميدان»، معتبرين تحويل الضفة الغربية إلى أرخبيل من الجزر المعزولة، يجعل مشروع «إسرائيل الكبرى»، يتجسّد ميدانيًا ليس فقط عبر الضم، بل من خلال فرض الانفصال المكاني وتقييد الحركة، وصولًا إلى بناء واقع توسعي متدرج على الأرض.

بينما اعتبر السياسي والدبلوماسي الفلسطيني ناصر القدوة، رؤية ترامب للسلام، المعلنة في يناير 2020 ترجمة “لاستيلاء إسرائيل على كل فلسطين الانتدابية، مع محاولة إيجاد حل ضمن (داخل) إسرائيل في كيان ممزق غير سيادي، يمكن للفلسطينيين أن يسموه دولة”.

الحرب على غزة أداة إعادة تشكيل القوى والنفوذ:

لا يقتصر المشروع الإسرائيلي العدواني على استهداف الدول الحدودية بالتزامن مع الحرب على غزة، بل يمتد للهيمنة على الإقليم وإخضاعه ميدانيًا، حيث تترسخ فكرة المناطق العازلة منزوعة السلاح، باستغلال هشاشة الأوضاع في لبنان وسوريا، ومواجهة قوى المقاومة في فلسطين ولبنان، والحوثيين في اليمن، مع اعتبار إيران قيادة للمحور المناوئ.

وليس نزع السلاح مجرد مطلب أمني لإعادة الاستقرار، بل يرتبط بفرض الهيمنة وتكريس وضع يضمن التفوق العسكري وردع الأطراف كافة، ومحاصرة التسلح وإزالة أي تهديد محتمل، بما يهيئ بيئة أمنية لإعادة إسرائيل تشكيل الجغرافيا السياسية، عبر ممارسة ضغوط على الدول الهشة سياسيًا واقتصاديًا للقبول بالأمر الواقع، وتقديم تنازلات، وربما الانخراط في مسارات تطبيع مستقبلية.

وهذا النهج يرتبط بمفهوم الجدار الحديدي الصهيوني: المقاومة ليست حلّاً، والبديل تسليم الأطراف بإرادة إسرائيل وقدرتها على الهجوم والردع قبل عملية التفاوض.

بجانب ذلك، تستغل إسرائيل هشاشة بعض الدول عبر اختراقات عسكرية وتوظيف التنوع العرقي والإثني، خصوصًا ملف الأكراد والدروز في سوريا والعراق ولبنان، بالتوازي مع توسيع مشروع التطبيع.

ورغم تباين المواقف، إذ تبقى مصر على سلام بارد، وترفض دول أخرى التطبيع، فإن الإمارات والمغرب تجاوزوا التطبيع إلى شراكات أمنية، والأخيرة تسعى من خلالها تل أبيب لتعزيز حضورها في المتوسط وإفريقيا، خاصة عبر علاقاتها المتنامية مع إثيوبيا، بما يتقاطع مع مصالح القاهرة في ملفات أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي والنيل.

ثالثا: متطلبات المواجهة للمشروع الإسرائيلي

تقييم المواقف الإقليمية: يُعد الواقع العربي الراهن، بما يتسم به من ضعف وانقسام، محدداً رئيسياً في تمكين المشروع الإسرائيلي. فهشاشة الدولة الوطنية نتيجة الحروب الأهلية والتدخلات الخارجية، أضعفت مؤسساتها، وجعلتها عرضة للاختراق، بما يعوق بناء جبهة مواجهة عربية منسقة.

يظهر في الخليج موقف متأرجح بين ضغوط دفعت إلى تعليق مسار التطبيع مع السعودية، وبين دوافع تُبقي دولا منخرطة في إطار “اتفاقيات إبراهيم”. ويكشف التباين في المواقف عن انقسام يتيح لإسرائيل مساحة أوسع للمناورة. ومن ثم، فإن أي استراتيجية لمواجهة مشروع الهيمنة تقتضي معالجة هذه التصدعات من الداخل، مع إيلاء دور محوري لمصر كركيزة لأي مشروع عربي مستقبلي.

رؤية شاملة:

لا تكفي المقاربة العسكرية وحدها للمواجهة، بل تتطلب فهماً شاملاً، يتعامل مع أبعاد الهيمنة ومعالجة نقاط الضعف في البنى الاقتصادية والسياسية لدول المنطقة. فالإصلاح الشامل يصبح ضرورة للحفاظ على القوة واستثمار إمكانياتها، وتظل البرجماتية الفردية خسارة صافية. حيث لم يعد مشروع “إسرائيل الكبرى” مجرد حلم ديني، بل مشروع هيمنة استراتيجية شاملة، يستدعي بناء استراتيجية مواجهة متكاملة.

استراتيجية مواجهة متعددة الأوجه:

إن مواجهة مشروع هيمنة إقليمي بهذا التعقيد لا يمكن أن يقتصر على ردود الفعل الدبلوماسية والإدانات السياسية. بل تتطلب بناء مشروع مضاد ورؤية استراتيجية واضحة وطويلة الأمد، تبدأ من تقوية الجبهة الداخلية، وتتوسع لتشمل العمل العربي المشترك، وتظهر هنا حتمية الدور المصري. ويجب أن ترتكز الاستجابة بطابع استراتيجي، مع اتخاذ خطوات ضرورية، كما بناء المرونة الداخلية، والتغير السياسي، وبحث سبل الاستقلال الاقتصادي، وقطع الاعتماد على غاز العدو (المسروق)، كما لا إمكانية للمواجهة دون بناء اقتصادي مستقل ومرن قادر على مواجهة الصدمات، يضمن تحقيق تنمية مستدامة مع التركيز على العدالة الاجتماعية وتماسك قوى المجتمع وجبر الضرر وإطلاق الحريات السياسية.

بناء التحالفات الإقليمية: دور محوري لمصر

وخارجيا، تفعيل أدوات القوة، وإعادة تنشيط الدور المصري في المنطقة وبناء تحالفات مع دول الشرق الأوسط، لا سيما إيران وتركيا والسعودية، بما يعني تقديم “رؤية للتحركات الإقليمية” تتجاوز منطق إدارة الأزمات والانتقال إلى استشراف المستقبل وصناعته، ورغم التباينات بين القوى الإقليمية الثلاث إلا أن هناك إمكانية لبناء منصات تعاون، تتوافق مع وزنها في الشرق الأوسط، فهذا يوسع هامش المناورة، ويعزز دور مصر الإقليمي عبر شراكة أعمق، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتعلقة بالتطبيع وبناء تحالفات إقليمية بقيادة إسرائيل.

وتعكس العلاقات المصرية التركية مساراً متقدماً من التطور، تجسّد في مجلس التعاون الاستراتيجي، والتي بحثت تدريبات وصناعات دفاعية مشتركة، ويتقاطع هذا مع توجه القاهرة لتنويع شركائها عبر تدريبات مع روسيا والصين، في حين تواصل إيران بدورها مناورات سنوية مثل “حزام الأمان البحري”.

هذا التوجه يعكس تقارباً في الرؤى تجاه مصادر التهديد، فيما يدفع التشابه في الأزمات إلى خطوات، يمكن أن تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات تصل للتحالف، خاصة وإن هناك ما يبنى عليه، من منظمات للعمل المشترك عربيا وإسلاميا وإفريقيا أيضا.

هذا مع اعتبار أن حماية الأمن القومي العربي هدف مشترك، ومصر قادرة على القيام بدور أساسي فيه، بما تمتلكه من عوامل قوة، وعليها أن تتخلى عن الحذر والتردد في اتخاذ خطوات عملية، تشمل تعزيز التعاون مع دول الخليج، خاصة السعودية وقطر والكويت وعمان، مع تقوية الروابط الدبلوماسية القائمة مع الأردن والعراق، وتعزيز التعاون مع الجزائر في الملف الإفريقي.

المراجع والمصادر:

المراجع العربية

أحمد عز الدين أسعد ومنير فخر الدين، السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة سنة 1967، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص 57، تاريخ النشر الإلكتروني: 09 إبريل 2021.

أنطوان شلحت، الأحزاب السياسية في إسرائيل، ضمن دليل اسرائيل العام ٢٠٢٠، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص 40

أنطوان شلحت، الأحزاب السياسية في إسرائيل، ضمن دليل اسرائيل العام ٢٠٢٠، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ص 43

بتسلئيل سموتريتش، “خطة الحسم: المفتاح للسلام يوجد في اليمين”، مجلة هشيلواح، العدد 6، 2017.

صقر أبو فخر، «إسرائيل الكبرى ولبنان والشام: الجغرافيا والأمن»، العربي الجديد، 12 سبتمبر 2025

عزمي بشارة، دوامة الدين والدولة في إسرائيل، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 3، صيف 1990.

فايز رشيد، “هل انتهى مشروع (إسرائيل) الكبرى؟” جريدة قاسيون، العدد الصادر في 1/5/2014.

فايز رشيد، المُغَيِّرات وتَطَوّر المفاهيم العِـنْصـرية في إسرائيل — عرب 48، 31 أكتوبر 2010.

إسرائيل الكبرى.. النقاط على الحروف وبصراحة”، بوابة الهدف، 10 سبتمبر 2022.

كلمة لرئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت: “حلم إسرائيل الكبرى انتهى إلى غير رجعة”، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 19، العدد 76، خريف 2008، ص 210.

مركز مدار، “مشروع ألون”، موسوعة المصطلحات، تم الاطلاع عليه في 4 أكتوبر 2025

ناصر القدوة، قراءة في رؤية ترامب: سلام نحو الازدهار، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 122، ربيع 2020.

شحادة إمطانس، وجريس، حسام. دولة رفاه المستوطنين: الاقتصاد السياسي للمستوطنات. مركز مدار، 2013، ص 21

وليد حباس، “بن غفير وحزب عوتسما يهوديت (2022-2025): من المعارضة إلى السلطة إلى المعارضة مرة أخرى”، مركز مدار، 20 يناير 2025.

عصام شعبان، «اتفاقية السلام ومسار التطبيع: تقييم للسرديات والنتائج»، العربي الجديد، 28 يوليو 2025.

عصام شعبان، “نزع سلاح المقاومة أهداف حرب شاملة”، العربي الجديد، 28 يوليو 2025

خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية.

لوي فيشمان، إسرائيل الكبرى… جذور المفهوم وتحولاته المعاصرة، المجلة، 26 يوليو 2025.

المراجع الإنجليزية

Gruweis-Kovalsky, The map as an official symbol and the ‘Greater Israel’ ideology. Journal of Israeli, 2017

Nabil Fahmy, A Middle East Scaled to Israel: Concept and Consequences, Ahram Online, 11 Sep 2025